Догадлив крестьянин: на печи избу поставил

Старая русская добрая печь

В жизнь современных людей широко вошли централизованное отопление, газовые и электрические нагревательные приборы. Но нет-нет, да и вспомнит кто-нибудь из представителей старшего поколения о старой, доброй русской печке.

С печью был связан быт и вся жизнь русского крестьянина. На Руси их клали большие, в пол-избы. Русские печи встречаются в деревнях и сейчас. Много у них достоинств. Это и кухня, и хлебопекарня, и источник тепла, и «диван» с подогревом.

Наши предки считали домашний очаг священным. Молодые, отселяясь от родителей, брали из родительского очага с собой горящие угли. Считалось, что именно так сохранялись родственные связи.

Зола, взятая из домашнего очага в праздничные дни, считалась лечебной. В далекий путь брали горсть родной земли и щепоть золы, что по поверью придавало путникам силы. А еще печь помогала лечить простуду. Считалось, что женщины, спящие на печи, обретали здоровье и красоту.

В печи выпекали вкусный хлеб, томили молоко, на ней готовили все, и при этом никогда ничего не пригорало. Над ней в связках хранили лук, травы, сушили одежду и обувь, грибы, ягоды, рыбу.

Печь – сердце русского дома

К печке всегда было особое отношение. Если кто ссорился, говорили: «Тише, печь в избе». Рядом с ней не нарушали тишину. К старой печке относились с особым уважением.

На печке всегда можно было отоспаться, набраться сил, ей приписывали магические свойства. Много поколений выросло на печи. Долгими зимними вечерами дети любили сидеть на лежанке, а старики «грели кости».

Чтобы печь выглядела нарядной, лежанку занавешивали красивой, яркой занавеской, печь белили, иногда разрисовывали цветами, диковинными птицами и животными.

Находилась она справа от входа. За печью имелся укромный угол – кут, женское место, где отдыхали или выполняли домашнюю работу.

По поверьям, под печью или за ней всегда жил Домовой – покровитель дома, иногда добрый помощник, иногда своенравный проказник. Чтобы его задобрить, за печь клали хлеб, намазанный сметаной.

Дверцы и заслонки делали нарядными. Мастера по литью отливали на них целые картины.

Самые роскошные печи стояли в царских покоях, их делали лучшие мастера. Но где бы печь ни стояла, в ней всегда была душа.

Раньше топили печь дровами. Лучшее печное топливо – березовые поленья. От них меньше дыма, и дольше держится тепло. Позднее в качестве топлива использовали торф, уголь. А иногда топили чем придется.

Мастер думает,

кладет кирпичи по струнке ровно

Особым почетом в русских деревнях пользовались печники. Печь не так проста, как кажется на первый взгляд. Чтобы ее сложить, необходимо иметь сноровку, точный расчет, а иногда и полет фантазии.

Непросто сложить печь, чтобы как можно дольше держала тепло, чтобы дров требовалось мало. Это – настоящее искусство. Печь должна быть жаркой, функциональной, а еще осанистой. Печник непременно должен быть добрым человеком.

Печник осматривал кирпичи, они должны быть хорошо обожженными и звонкими, для этого их простукивали молоточком. Это сейчас трудно найти хороший материал для печи, а раньше кирпич делали из пластичной глины, которой было всюду много. Ее пропускали сквозь пальцы, чтобы не было комочков. Каждый печник готовил раствор для себя сам.

Россия всегда считалась самой печной страной, сохранилось много сведений об отопительных приборах разных времен. Каждая печь имеет свою форму, в зависимости от пожеланий хозяев. Главное, чтобы она не дымила, служила людям исправно. И в наши дни во многих деревнях России используется печь. Есть там и свои мастера. В нашей местности печь дети могут увидеть разве что на картинках или в деревне у бабушек и дедушек.

Есть в Калужской области музей печки. Главный его экспонат – «печь-боярыня». Ее ширина 6 метров, длина – 9 метров, высота – 11 метров. Она сама – музей. В нее можно зайти, погреться, посмотреть на печную утварь: ухваты, кочерги, чугуны, лопаты.

Люди старшего поколения не спешат ломать печь, даже если имеется газовое отопление: «Жалко, ведь столько воспоминаний с ней связано, да и так, на всякий случай, пусть стоит, а вдруг пригодится».

В современных домах и на дачах можно увидеть камины – дальних «иностранных» родственников печи.

Отпадает надобность в печах в современных населенных пунктах, уходит в прошлое профессия печника, да и самих их остались единицы. Но нам посчастливилось познакомиться, возможно, с одним из последних мастеров этого дела в нашем районе.

Сколько печей сложил –

не считал

Леонид Михайлович Герасимов живет со своей супругой Галиной на краю с. Костино в большом просторном доме. Как мы ни старались, печки в нем не обнаружили. У Герасимовых современное газовое отопление, как и у других жителей села.

Леонид Михайлович немногословен, сразу видно, что привык больше работать руками. Сам он костромской, но уже более 20 лет живет в Костине. В селе его знают и уважают.

Сколько печек сложил за всю жизнь, Леонид Михайлович не знает, не считал. Может 50, может, больше. Но одним обстоятельством гордится – все заказчики были довольны его работой. Все печи, сложенные им, работали исправно, не было ни одной претензии. Приходилось, правда, когда просили, переделывать печи, сложенные другими мастерами. Каких только печей он не выкладывал: и русскую с лежанкой 7 кирпичей в длину, 6 кирпичей в ширину, и голландки, и с под топком, и камины.

Никаких особых секретов мастер не раскрыл. Говорит, что их нет. Все важно в его деле: как подготовить кирпичи, раствор. А дальше все зависит от мастерства. Сейчас печников остались единицы. Да и сам Леонид Михайлович уже печей не кладет. Болят руки. Работа эта довольно тяжелая. Один кирпич подержишь в руке – почувствуешь тяжесть, а на печь требуются сотни кирпичей. Работа идет не спеша, с пониманием и учетом особенностей кладки.

После того, как печь подсохнет, ее начинают постепенно протапливать, проверяется тяга. Дело ответственное, но руки мастера работают без ошибок.

На прощание зашли к соседке, чтобы посмотреть печку, которую Леонид Михайлович переделывал. Там мы его и сфотографировали.

Встреча с мастером навеяла некоторую грусть о прошедшем времени. Но, думается, печь еще долго будет служить людям, как и многие века. Ведь еще не во все деревни и села нашей страны пришли блага цивилизации. А печь всегда выручит простого человека, и даже спустя годы, оставит людям о себе добрую память.

Русская печка: Как мылись в печках на Руси: ig — LiveJournal

Потихонечку переношу свои записи из старого заблокированного журнала» по тупорылой жалобе одной известной козлодоразины.Русская печка — мечта любого кулинара. Те кто пробовал еду приготовленную в русской печи, знают о чем идёт речь. Даже обычная картошка, почищенная или в кожуре (в «мундирах»), приготовленная в чугунном горшке в русской печи — верх наслаждения, не говоря уже о супах и кашах и мясных блюдах.

В моём далеком детстве я жил в деревянном доме, в котором наша семья после войны поселилась после войны. И там была русская печь. Правильная, Огромная, с большим чёрным зевом и лежанкой, где я обожал спать, и не только потому что там было тепло и уютно, а еще и потому что наверное для любого поднебесная ребёнка высота печки была намного предпочтительнее стандартной пружинистой винтажной кровати с медными шишечками, приземлённо стоящей на дощатом полу.

Кроме того печка не скрипела, не меняла форму как кровать или диван и вообще была монолитной глыбой с лицевой стороны покрытой дефецитным в ту пору, кафелем, а сверху — глиной и побелкой. К сожалению я не знаю всех тонкостей мастерства печников тех времён, видимо хранивших тайны тысячелетней постройки печей, но даже когда печь топилась, наверху было просто тепло. По крайней мере обжечься при прикосновении было нереально.

А не так давно, я в достаточных подробностях, узнал что в русских печах до революции еще и мылись. т.е. фактически печь выполняла несколько функций из которых обогрев и приготовление пищи были безусловно главными, но лечебно-гигиенические процедуры были тоже важным дополнением в той роли, которую русская печка играла в жизни на Руси.

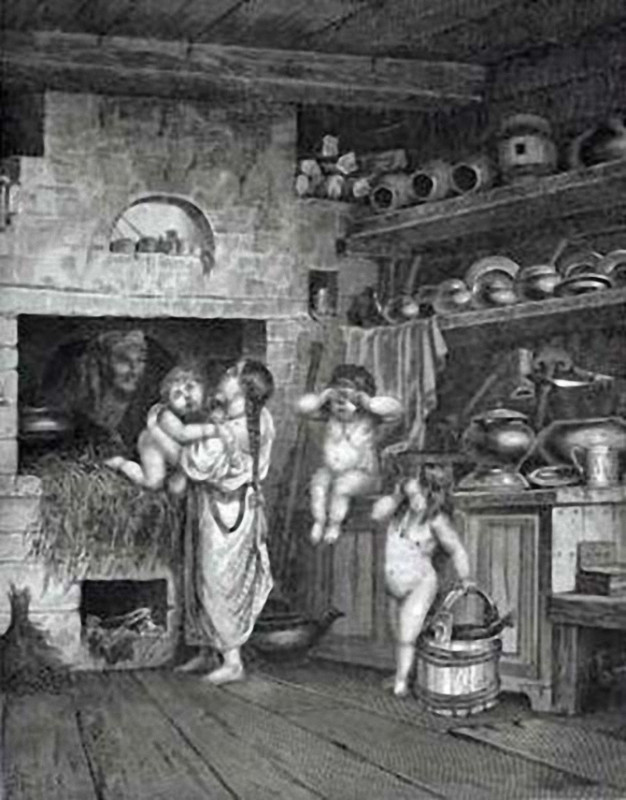

Крестьянский быт. XIX в. Мытье в печке. Гравюра А.И. Зубчанинова по рисунку П. Е. Коверзнева. Начало 1880-х гг.

Бани на Руси существовали с незапамятных времён. И разумеется, русский народ использовал их по прямому назначению, но не забывал и про печь. Тем более, что строительство собственной бани как таковая для многих считалось непозволительной роскошью. Ну а даже у кого она была, всё равно часто использовали печь еще и для того чтобы «пропарить косточки».

В печах как правило также мыли детей, младенцев, больных и стариков. Не выходя, как говорится — из избы. Кроме того, в печах предпочитали мыться молодые девицы, опасавшиеся «банной нечисти». По русским суевериям в бане водилась всякая нечисть, начиная от «банника» до кикимор живущих в сырости под полом. А рассказы о том что творил банник с молодыми девками в банях — в то время заменяли сразу эротику, порнографию и фильмы ужасов. Так что говорить наверное не нужно, почему в избе рядом с иконами, пугливым девкам мыться было как-то спокойнее 🙂

Стандартная русская печь свободно вмещала в себя двух взрослых человек. Так что, вопреки нынешним представлениям, там было где развернуться. После протопки, когда печь немного остывала, внутри её устилали ржаной соломой, кидали домотканный половик и всё… Готова и баня и сауна и медицинский центр прямо посреди дома.

Вот как описывал эту процедуру знаменитый русский этнограф, князь Вячеслав Николаевич Тенишев в 1899-м году.

Из вологодских земель подробное описание относится к Мольскому приходу Тотемского у.: «Бани у нас очень редко встречаются, несмотря на достаток леса; есть деревни совсем без бань, а моются у нас в печах, которые очень просторны и мыться можно одному свободно сидя.

Причем подстилают под себя солому; свободно раздевшись в присутствии всей семьи, залезает один человек в печку с чугуном теплой воды. Ему подают веник и заслонку закрывают.

Несмотря на видимое неудобство, крестьянин, выпарившись до «ломоты костей» и хорошо промывши голову «щелоком», потом окатывается водой на сарае.

Приготовлений нужно совсем немного; только с утра поставить в печь чугун с водой.

Особенности традиции мытья в печи ярко представлены в рассказе Н. преображенского, в котором описываются события, произошедшие с автором в декабре 1859 — начале января 1860 года в с. Никольском Кадниковского уезда Вологодской губернии.

Считаю нужным привести его полностью: «Как бы то ни было, на третий день накануне праздника Рождества, я достиг тихого пристанища — дома моего дяди, который, т. е. не юм, а дядя, имел, по выражению обывателей, бороду с добрый хвостанец, : веник, которым уже выпарились в бане.

Всему русскому миру известно, как хорошо после длинной холодной дороги выпариться в жаркой бане Также всему русскому миру известно, что накануне воскресенья и великих праздников весь чисто русский мир имеет древний, свято чтимый и почтенный обычай — париться и менять белье. Дело для меня было подходящее… Но на самом пороге к наслаждению, т.е. к бане, я встретил совершенно непредвиденные препятствия.

Дядя собирался париться. Я лежал на палатях и ждал приглашения в 5аню. Но вместо этого я заметил, что работница принесла в избу соломы, завалила ее в печку, за ней туда же впихнула шайку с теплой водой, в которой был обмочен веник.

Немного погодя среди избы дядя мой явился в натуре, разгладил бороду и, ни слова не говоря, марш за соломой, шайкой и веником в печку Изба была без всяких перегородок, поэтому каждый лог видеть со всех пунктов все, что делается в ней.

Работница закрыла печку заслонкою. Я думал, что дядя думает приготовить из себя жаркое.

Не тут-то было. Немедленно в этой печке, где варят щи, кашу, пекут хлеб, пироги и прочие сдобные вещи и куда залез мой возлюбленнейший родич, раздалось сильное шлепание, охание, кряхтение, одногласные восклицания и целые одобрительные слова в роде: «важно!., славно!., вот так!., вот гак!., а-а-а. Вот еще, еще!… Ух как важно!». Это мой дядя хвостал себя, что было сил во все места, какие бывают у пономарей.

Два-три раза булькнула вода; раздался глухой вопль: «откройте!». Работница открыла печку и оттуда вылез головой вперед и весь красный, как рак, дядя.

Он снова сунул голову с бородой в печку, достал оттуда шайку с веником и наподобие Адама в невинном состоянии прошел по всей избе и отправился в подполье обливать себя холодной водой.

Предложили и мне слазить в печку.

Но я как бурсак, привыкший к хорошей бане, и как философ, следовательно человек с полным сознанием собственного достоинства, счел унизительным лезть в печку париться,

да кроме того стыдился предстать пред очи Никольских дам в том исключительном положении, в каком бесцеремонно являлся мой дядя, давно привыкший к подобного рода операциям и поэтому смотрящий на дело совершенно равнодушно.

Я спросил о бане. Оказалось, что бани во всем селе не было, нет и по всей вероятности не будет; что была баня в Родионихе, да и та лет 15 назад сгорела; что там все парятся там же и так же, как мой дядя, что наконец в другой деревне есть баня. Не мало я подивился такой невзыскательности…

Отправился в деревню.

Там действительно нашлась протопленная баня. Это был четырехугольный сруб с отверстием для влезания в него, которое носило почетное название двери, и с отверстием для выхода дыма, ему же имя — труба.

Когда баня протоплена и когда в нее налезет народу, как сельдей в бочку, она представляет внутри ящик, наглухо закупоренный, в одной половине которого возвышается полок, где парятся, устланный соломою, и печка, складенная из камней, а не из кирпича.

У дверей помещается корыто с холодной водою: горячая вода не употребляется, исключение делается щелоку, которым матери детям и жены мужьям моют головы.

Раздеваться необходимо было под открытым небом на соломе.

Несмотря на это маленькое неудобство, я таки попал в баню, предварительно согнувшись в три погибели, чтобы наметить в то отверстие, которое называют дверью. В бане, ни в какое время дня не могущей похвалиться достаточным количеством света, теперь царит непроницаемый полумрак. Кругом меня раздавалось шлепанье мокрых веников, ударявшихся в живые тела.

Пример увлек и меня.

Ощупью добравшись до верхнеп этажа полка, где температура была самая высокая, я уже принялся выде лывать веником в воздухе и по спине всяческие фигуры, как толстый пу зажженной лучины осветил баню и сквозь облака густого горячего пар мне представилась картина, какой я никак не ожидал встретить: во все местах, в различных положениях парились и мылись, парили и мыли дру друга люди обоих полов, и в буквальном смысле всех возможных возрастов и все это делалось очень спокойно и хладнокровно, как будто в бане были одни мужчины или женщины…

Не выпарившись, не вымывшись, я стремглав бросился из бани, наскоро оделся, наслаждаясь в то время тем, как купались в снегу выскакивающие из бани, и отправился париться в печку, по примеру дяди, в чем не раскаялся, ибо в печке пар легкий, вольный.

На рассказ мой о приключениях в бане, дядя очень резонно и внуш тельно заметил:

— Ты, брат, хоть и учен, а глуп немножко: парился бы да мылся, сколь душеньке угодно — здесь всегда так делают.

Действительно, дядя не шутил. В деревнях, где существуют бани, большей частью парятся в печках, потому — с баней много хлопот.

Когда ж баню, то обыкновенно собирают всю деревню и идут в нее если , то множество без всякого разбору и различий полов.

Особая благодарность архиву ЖЖ за то что сохранил всё что было заблокировано вместе с ЖЖетонами и соцкапиталом.

Мразям и прочим сраликам до пятого колена — гореть в аду.

Глава 5 Изба: печь. Изба и хоромы

Глава 5

Изба: печь

О печи нужен отдельный разговор. Ведь это было центральное место в избе, податель жизни. Недаром русская печь фигурирует в таком количестве народных сказок.

Русская печь

Ставилась печь на мощный опечек, сложенный из брусьев прямо на земле, под полом, и проходивший сквозь пол. Это был как бы фундамент тяжелой печи. Но по бедности нередко опечек ставили прямо на полу, подпирая его по углам четырьмя мощными «стульями», чурбанами. Доходил опечек по высоте почти до уровня пояса человека, до шестка. И для большей устойчивости тяжелой высокой печи между матицей и центральной половой балкой утверждался, по крайней мере, один мощный печной столб, с внешней стороны печи, а чаще ставились два столба, по сторонам чела, иногда же их было все четыре. Между ними и ставилась дощатая опалубка при сбивании русской печи из слегка влажной глины. Когда же вошел в широкое употребление кирпич, и из него стали класть печи с дымоходом, технически нужда в столбах отпала, но один печной столб все равно сохранялся – по традиции, да и, как увидим, из конструктивных соображений.

Ставилась в России именно печь, в отличие от западноевропейских каминов, по недоразумению вошедших в моду сейчас и у нас в дачных и даже постоянных жилых постройках богатых владельцев разного калибра. Конечно, приятно глядеть холодным вечером на живой огонь, пылающий в камине, спору нет. Однако в России с ее зимами вдобавок к камину непременно требуется и что-либо посущественнее: отопительная печь или, если кошелек позволяет, паровое отопление, которое в деревне устроить непросто и недешево. Ведь камин – открытый очаг с прямым дымоходом, имеющим внутри только неширокие дымоотбойники, чтобы ветром дым не забрасывало в помещение. Обогревает он только лучистым теплом от горящего топлива. Погас огонь – и помещение начало выстывать. Это допустимо в Западной Европе, например, в Англии, классической стране каминов: здесь зимние температуры редко отпускаются ниже нуля. Попробуйте жить в доме с камином хотя бы в Центральной России, где 20 градусов мороза в течение нескольких зимних месяцев – явление отнюдь не редкое. Здесь камин потребуется топить день и ночь. Печь же, сбитая из глины или сложенная из кирпича, сформованного из той же глины, хорошо прогревается и пламенем, и остающимися в ней при закрытой заслонке или трубе горячими газами, и долго держит тепло, постепенно отдавая его помещению. Собственно, хорошая печь при топке именно и не греет, а нагреваться начинает лишь при окончании топки, когда закрывается труба. Поэтому так важно вовремя закрыть трубу, не упустить тепло. И чем массивнее печь из пористой глины или пористого же кирпича, тем больше тепла она накапливает. Поэтому русская печь массивна, занимает добрую четверть избы, а нагревается медленно. То, что быстро нагревается, быстро и остывает, например, жестяная или даже чугунная печурка-буржуйка.

Русская печь – это не просто печь с лежанкой, как многие думают: лежанка может быть при любой печи. В русской печи огонь разводится при открытом устье на поду под сводом, открытый, как в камине, а не в топке при закрытой дверке, как в отопительной печи с системой дымоходов. Под – выложенная диким камнем-плитняком или кирпичом обширная площадка в глубине печи над опечком, практически по всей площади печи, исключая, конечно, толстые боковые и заднюю стенки. Площадь пода такова, что в России нередко, и почти повсеместно, мылись в протопленной и легка остывшей печи: выметали золу, обметали от сажи свод, застилали под толстым слоем мокрой соломы, ставили в печь шайку и чугуны с горячей и холодной водой и сидели там, слегка пригнувшись; закрыв за собой заслонку, в печи можно было даже париться. Конечно, в печи все-таки было тесно и ненароком можно было коснуться свода плечом, рукой или даже головой. Ну что же, сажа – не грязь. Главное – смыть с тела корочку соли от пота, смешанную с жиром и грязью, раскрыть поры, дав возможность свободно дышать всему телу. В чане с горячей водой, как это проделывалось в Западной Европе, так тело не очистишь. Впрочем, западноевропейский крестьянин и не работал так, как русский.

На поду пекли хлебы и пироги: выметя его голиком, слегка трусили ржаной соломой и на нее сажали на лопате отформованные в корзине-корневатке куски теста, превращавшиеся за закрытой заслонкой в круглые, пропеченные изнутри караваи с хрустящей корочкой и приставшими с исподу золотистыми подгоревшими соломинками. В печи на поду и готовили пищу, задвинув в огонь ухватом горшки с варевом. Форма горшка и повторяющего его чугунка как раз и выработана для готовки в русской печи среди пламени да для работы ухватом. Донце сравнительно узкое, а тулово расширяется кверху, так что пламя охватывает горшок не только с боков, но отчасти и снизу. Узкой частью горшок входит в зев ухвата, а расширяющимся туловом садится на его рога. Иначе около печи просто невозможно было бы работать: попробуйте поставить в открытое высокое пламя нашу кастрюлю или вытащить ее из огня. В русской печи на поду в больших корчагах также варили пиво, «бутили»-золили белье. Конечно, достать на ухвате из печи хотя бы ведерный чугун (а корчаги были двухведерные и более) невозможно. Поэтому посудины большого объема «выкатывали» из печи на шесток: под длинную деревянную ручку ухвата подкладывали круглую скалку, и женщина, надавив на конец ручки, слегка приподнимала корчагу и катила на скалке ухват по шестку. Поскольку тулово горшков и корчаг расширялось постепенно, в хозяйстве достаточно было двух ухватов разных размеров и для маленьких, и для огромных посудин.

Шесток – небольшая площадка перед устьем печи, продолжение пода. Сбоку здесь устраивалась небольшая выемка – загнетка; например, в шесток вмазывали горшок. Вытопив печь и дождавшись, когда прогорят последние синеватые огоньки и останутся только пышущие жаром рдеющие угли, устье плотно закрывали заслонкой, и тогда-то начинала прогреваться печь. Но предварительно на загнетку заметали голиком горячие угли и присыпали их золой. Здесь они тихо тлели, сохраняясь до следующей топки. Ведь спички появились довольно поздно, и сначала из-за дороговизны деревне были недоступны, а высекать каждый раз огонь с помощью огнива и кремня на трут – большая морока. Хозяйка утром сдувала с углей золу и, сунув в них пучок пересохшей в подпечье лучины, раздувала огонь. К тому же на сей счет существовали определенные поверья, и огонь в печи окончательно гасили только раз в год, добывая затем новый «живой» огонь трением в одной из изб деревни и перенося затем его из одной избы в другую. Если же случайно угли гасли в неурочное время, то приносили огонь из соседней избы.

«Живой» огонь обладал чудодейственной силой. Его использовали и в случае повальных болезней в деревне или падежа скота. Тогда, добыв его, разводили на улице большие костры и прогоняли через них скотину или проводили всех жителей, перенося неспособных двигаться на руках. Добывали «живой» огонь особым образом. На порог избы клали тяжелое короткое бревно с вдолбленными в него рукоятками, и два мужика, сидя по сторонам порога, «выпиливали» огонь, как пилой. Ведь порог избы, как и матица, был сакральным местом, почему его и использовали для получения «живого» огня.

На шестке стояла посуда с готовой пищей, а если требовалось сохранить ее теплой долго, например, до вечера (чтобы подогреть пищу, не будешь же заново растапливать печь), ее ставили на под уже слегка остывшей печи, задвигая заслонкой. На шестке можно было и что-нибудь сготовить на скорую руку, но в небольшом объеме, например, кашку для ребенка, «исправницкую» яичницу на лучинках для проезжего начальства, быстро подогреть щи для запоздавшего с работ и промерзшего на морозе мужа. Для этого служил таган – железное кольцо на трех приклепанных к нему невысоких железных ножках. Горшок ставился в таганок, садясь на кольцо заплечиками тулова, а под ним разводили огонь из лучинок, запалив их от углей на загнетке. На таганок можно было и поставить латку с яичницей – большую глиняную сковороду с высокими бортиками.

Дым от горящих на поду дров выходил из устья над шестком прямо в избу, вытягиваясь в волоковое оконце. Держался он примерно на уровне головы взрослого человека, не опускаясь из-за притока холодного воздуха из открытой двери слишком низко. Так что при горящей печи в избе лучше всего было ходить пригнувшись, либо вообще сидеть или лежать на лавке. Нижний слой дыма, хотя и редкий, все же ел глаза. Стены и потолок в курных избах были покрыты густым слоем сажи, время от времени обметавшейся хозяйками, а на уровне плеч и головы стены лоснились оттого, что люди ненароком терлись о них. Впрочем, и в этом можно было найти свои достоинства: сажа и дым не нравились не только людям, но и тараканам, которые предпочитали держаться пониже, а при топке из-за холода прятались по щелям. Но был способ избавиться от дыма, во всяком случае, от части его: над печным челом в потолке и крыше прорубали отверстие и в него вставляли деревянную трубу – дымоволок, куда и вытягивался дым. По окончании топки дымоволок просто затыкали тряпицей. Когда появились печи с дымоходами, дым собирался над шестком и вытягивался в кирпичную трубу, так что в избе стало чище. После окончания топки закрывали не только устье печи заслонкой, но и трубу: в ней делали нишу с дверкой-вьюшкой и накрывали вмазанный в нижнюю часть венчик разбитого горшка особым «блинком» с бортиками в форме сковороды или просто затыкали тряпицей.

Припечек

Лучина и сухие дрова для растопки лежали в подпечье – неширокой, но глубокой нише в опечье под шестком; если опечек ставился прямо на земле, под полом, то в нем мог настилаться легкий щелястый пол. Сюда в морозы хозяйка сажала кур, чтобы они не поморозили в курятнике лапок и гребешков, сюда укрывалась напроказившая кошка («Брысь под печь!»). Но главное – здесь обитал «хозяин», «суседушко», «дедко», «доможил», «братаниш» – домовой. Изба без домового не стоит, и при переезде в новую избу туда с почетом перевозили из старой и домового – в стоптанном лапте, насыпав в него земли из-под старой печи. Подпечье – самый подходящий угол для него: и тепло, и не на глазах у людей. Разве что кот залезет, так домовой с котом живет мирно, да и сам, говорят, похож на большого черного лохматого кота с зелеными глазами, только карнаухого, без одного уха. В подпечье для домового ставили блюдце с кашей, клали кусочек черного, круто посоленного хлеба, а в праздники и чашку водки. На Ефрема Сирина «закармливали» кашей домового даже на шестке, ставя туда угощение для него на ночь. С домовым обращались бережно и уважительно, это была не менее важная фигура, чем «большак», хозяин избы, с которым только и вступал в контакт домовой. Если требовалось, он давал совет, как бы произнося реплику «в сторону», предупреждал о возможном несчастье. Можно было и самому вызвать домового на разговор, но это было опасно и к добру могло не привести. Но, в общем-то, это была самая добродушная и доброжелательная к людям нежить. Если домовой иногда и начинал подвывать или свистеть со скуки, или шалить, например, ночью наваливаясь на грудь спящего на печи человека, то делал это слегка, в шутку, без намеренья причинить зло. Людей хозяйственных домовой любил, помогал им и старался, чтобы в семье был лад. Если муж или жена вдруг находили себе зазнобу на стороне, домовой непременно наказывал разрушителя семейства: душил спящего ночью, щипал во сне и даже мог сбросить с печи. Домовой страшно привыкал к избе. Случалось, при постройке семьей новой избы и переезде в нее, он отказывался перейти в нее и оставался под старой печью, жалуясь и плача по ночам. Мужик должен был по ночам без шапки и в одной неподпоясанной рубахе ходить в старую избу и упрашивать домового перейти в новую. Случалось, что мужику надоедало кланяться ночь за ночью, и он применял к упрямому строптивцу силу: запихивал его в мешок, завязывал и так переносил под новую печь. И поделом ему. В хорошем хозяйстве время от времени просто необходимо проявлять твердую власть.

Домовые были семейными, но спали отдельно от жен: «сам» под печкой, а доманя с детьми, «хохликами» – в голбце или в подызбице. Впрочем, в крестьянской избе и мужик с бабой вместе не спали: не до того было до упаду работавшим людям. Голбец – небольшая дощатая пристройка к русской печи, сбоку ее, доходившая до уровня лежанки. В голбце устраивалась лесенка для подъема на лежанку, полки и дверцы для сушки промокшей одежды и обуви, спереди, возле печного чела, устраивался лаз под пол, в подызбицу. На довольно широком голбце можно было спать, если на печи было жарко. Впрочем, вместо голбца мог быть невысокий, чтобы можно было сесть на него, но широкий припечек, каржина, на котором иногда и спали, прижавшись к теплой печи. У каржины верх был подъемный, а боковая стенка делалась решетчатая, и хозяйки сажали сюда на яйца курицу-наседку или гусыню. В каржине, как и в голбце, могло быть отверстие для спуска в подызбицу. Но иногда западня, или творило – лаз под пол – делалась в полу, недалеко от печного чела.

Над печным сводом устраивалась широкая лежанка. Здесь спали старики или больные. В сухом печном тепле, на нагретых кирпичах, хорошо было полежать, если ныли от работы суставы, не разгибалась натруженная поясница. Русская печь – прекрасное лекарство от простуд и ломоты в костях и мышцах. Чтобы люди могли располагаться на лежанке свободно, не стесняясь посторонних, лежанка задергивалась занавеской. Печь играла огромную роль в жизни крестьянина, и ей придавалось сакральное значение. Так, чтобы дворовой, хозяин двора, обитавший в хлеву не погубил приплод от домашней скотины – телят, ягнят и пр., – их «кумили» с печью, совали головой в устье. Квелого маленького ребенка «запекали» в печи: обмазав тестом, на хлебной лопате совали в протопленную, но не слишком горячую печь.

Остается сказать еще, что в передней стенке печи, ее челе, устраивалась сбоку от устья маленькая печура, имевшая выход в трубу, для сушки промокших рукавиц, хранения хозяйственных мелочей и установки каганца для ночного освещения избы, когда спали все, за исключением прявшей или ткавшей хозяйки. Могли быть и две печуры, по обе стороны устья.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

Печной огонь в русской традиции

Русскую печь затапливали рано утром. Когда в доме все еще спали, хозяйка была уже на ногах. Сотворив молитву, она приступала к делу. Если в этот день должны были выпекаться хлебы, она снимала с печи поставленную там с вечера квашню с тестом. В тесто стряпуха добавляла муку с солью, затем, тщательно вымешав, завязывала сверху холстиной и ставила на прежнее место.

Затем хозяйка открывала трубу и приступала к растопке печи. Если в горнушке со вчерашней топки сохранились жаркие уголья, то их выгребали на середину пода, клали сверху растопку и вздували огонь. Если же уголья в печи по какой-либо причине не были сохранены, то огонь разжигали заново. До того как были изобретены спички, огонь для растопки печей высекали с помощью огнива или же трением дерева о дерево. Разумеется, таким способом огонь добывали не каждый день, а раз в месяц, то и в зиму. В остальное время пользовались сохраняемыми в горнушке калеными угольями.

Высекание огня. В старинной русской загадке говорится: «Огонь в камне спал, по железу встал, по дереву пошел — как сокол полетел». По сути дела, в ней образно изображен процесс высекания огня с помощью кремневого камня и железного огнива, или кресала (рис. 76, а). Огниво — это небольшая стальная пластинка, имеющая округлые формы, которую обычно ковали кузнецы в деревенской кузнице. Позже стали использовать обычные обломки напильников. Кремень — довольно широко распространенный камень, имеющий высокую твердость. Обычно его находили где-нибудь у ручья, на карьере в песке, а иной раз подбирали где-нибудь на дороге. Кремень часто меняли, стараясь подобрать такой камень, который было бы удобно держать в руке. При резком скользящем ударе огнива по кремню возникают искры, которые, пролетев небольшое расстояние, гаснут. Чтобы поймать эти слабые зародыши огня, не дать им угаснуть, нужно, чтобы на их пути оказался такой материал, который тут же начинал тлеть. Одним из таких материалов оказался трут. Его добывали из гриба-трутовика, растущего на стволах деревьев, чаще всего на березах. Кусочки трутовика, напоминающие замшу, варили в водном растворе селитры, затем сушили и толкли до тех пор, пока они не становились мягкими как вата. Вместо трута в иных местах использовали пух ивовых сережек, смешанный с толченым древесным углем.

Когда при ударе огнива о кремень на трут падала искра, он начинал тлеть. Сверху на него клали растопку из сухих стружек или бересты и раздували до тех пор, пока растопка не воспламенялась. После этого подкладывали уже сухие лучины, а затем тонкие поленья.

Живой огонь. В глубокой древности наши предки получали огонь с помощью трения дерева о дерево для того, чтобы зажечь дрова в своем очаге. Позже, когда были найдены другие, более удобные способы получения огня, «деревянный», или «живой» огонь, как его тогда называли, утратил свое практическое значение. Однако сохранилась вера в его священный характер и чудодейственную силу. Считалось, что живой огонь может остановить падеж скота и эпидемии различных болезней. Поэтому, как только наступала беда, крестьяне вытирали из дерева живой огонь, разжигали от него костры, через которые прогоняли скотину. Чтобы все беды обходили стороной крестьянский дом, в первый день нового года, а также в другие крупные праздники печь затапливали с помощью живого огня. С середины XIV века вплоть до 1700 года новый год на Руси начинался с 1 сентября (14 сентября по новому стилю) на Семен-день. И хотя в XVIII—XIX веках новый год, как и во всей Европе, в России встречали уже 1 января, традиция вытирать живой огонь из дерева 1 сентября по-прежнему сохранялась. Вечером 31 августа (по старому стилю) во всех печах гасили старый огонь, то есть выгребали из горнушки находившиеся там уголья и высыпали их в чугун-тушильник, прикрыв его сверху сковородой. В тушильниках, вынесенных во двор, уголья скоро угасали… Наутро извлекали из дерева новый живой огонь и растапливали от него печь. Существовало множество самых различных приспособлений, с помощью которых можно было получить живой огонь. Например, укрепляли горизонтально короткий сухой брус и ставили на него сверху ребром доску с прибитыми к ней ручками. Брус терпеливо пилили доской до тех пор, пока дерево в месте трения не начинало тлеть. На обуглившуюся древесину клали трут, потом мелкие лучинки и раздували огонь. Это был живой огонь, который разносили по избам и растапливали от него печи. Порой для добывания живого огня в деревне сооружали специальное приспособление, рассчитанное на многократное пользование. Исследователь народного быта С. Максимов писал, что в Новгородской губернии крестьяне «ежедневно в Ильинскую пятницу добывают себе живой огонь, и затем затопляют им все печи… Для вытирания живого огня устраивается даже постоянное приспособление в виде машины, так называемый вертушок. Два столба врыты в землю и наверху скреплены перекладиной. В середине ее лежит брус, концы которого просунуты в верхние отверстия столбов таким способом, что могут свободно вертеться, не переменяя точки опоры. К поперечному брусу, одна против другой, приделаны две ручки, а к ним привязаны крепкие веревки. За веревки хватаются всем миром и, среди всеобщего упорного молчания (что составляет непременное условие для чистоты и точности обряда), вертят брус до тех пор, пока не вспыхнет огонь в отверстиях столбов».

Живой огонь можно было добыть и в одиночку. Для этого использовали применявшиеся для сверления различные ручные приспособления (рис. 76, б, в). Вместо сверла в них вставляли круглые палки, концы которых упирали в дощечку из сухого дерева. Когда печь, зажженная от живого огня, была протоплена, часть угольев сгребали в горнушку и присыпали золой. Современный способ растопки печи. Появление спичек намного упростило разведение огня и растопку печи. Перед тем как начать затапливать печь, открывают трубу и сгребают с пода оставшуюся там золу и потухшие уголья в совок.

После этого приступают к разведению огня. Сначала на под, недалеко от устья печи, кладут небольшой клубочек бересты, стружек или сухой травы. Можно, конечно, положить и скомканную газету (рис. 77, а). Над берестой строится из лучинок шалашик (рис. 77, б). Затем шалашик обкладывают поставленными под углом короткими тонкими чурочками. После этого в ход идут поленья средней толщины. Если поленья березовые, то их ставят в шалаше берестой внутрь (рис. 77, в). Теперь достаточно поджечь бересту, и она тут же передаст огненную эстафету лучинкам. От них пламя через некоторое время перебирается к тонким, а затем более толстым чуркам. Проходят мгновения, и пламя уже облизывает края поленьев, находящихся наверху. Медленно, как бы нехотя, но поленья все же начинают загораться. Когда же пламя полностью охватит их, небольшой дымок, которым сопровождался огонь в самом начале постепенно исчезает. Поленья начинают разгораться, и вот уже чистый бездымный огонь полыхает в печи, наполняя горнило сильным и ровным жаром. Разумеется, подобное горение возможно только в том случае, если растопка и дрова хорошо просушены. Однако случается, что сыроватые дрова никак не разгораются. Некоторые современные хозяйки, порой недолго думая, плещут на них керосин, солярку или бензин. Делать этого ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к ожогам рук, лица, а иногда и пожару.

Чтобы огонь сильнее разгорался, хозяйки в старину сыпали на тлеющие дрова несколько щепотей поваренной соли и сразу же клали сверху несколько хорошо просушенных поленьев.

Если на поленьях уже успел образоваться слой древесного угля, огонь можно раздуть. Обычно стряпухи просовывали голову в устье печи и дули что есть силы на тлеющие поленья. Процедура эта малоприятная, дым ест глаза, а поднявшаяся от резкого потока воздуха зола попадает в глаза. Чтобы избежать всех этих неприятностей, следует воспользоваться трубочкой, сделанной из полого ствола дудника или из ветки бузины, в которой удалена сердцевина. В наше время для этих целей можно приспособить бамбуковую палку или металлическую трубку, на одном конце которой вставлен мундштук из деревянной катушки (рис. 77, г). Поддувальные трубки из дерева, травы и бамбука от соприкосновения с огнем могут загореться. Но этого можно избежать, если на их концы надеть короткие металлические трубки, например гильзы от охотничьего ружья. Поддувальную трубку нужно всегда хранить где-нибудь поблизости от печи, чтобы при необходимости ею можно было бы воспользоваться.

Очень удобно иметь при печи кочергу с соплом. Ее нетрудно изготовить из стальной, медной или алюминиевой трубки диаметром около 20 мм. Чтобы отформовать рабочую часть кочерги, с одного конца вставляют в нее стальную полоску толщиной 3—4 мм на глубину примерно 150 мм. На том участке, где находится полоска, трубку проковывают, а затем сгибают под прямым углом. Кончик полученной кочерги скашивают под углом 45°, а в противоположный конец вставляют деревянный мундштук. Такой универсальной кочергой удобно поправлять горящие поленья в печи, сгребать уголь и золу, а при необходимости раздувать тлеющие уголья.

Топка русской печи. Когда дрова в печи разгорятся (рис. 78, а), их осторожно передвигают на середину пода или же ближе к одной из стенок горнила. Но как передвинуть костер из горящих дров, не разрушив его? Можно, разумеется, поочередно продвигать каждое полено кочергой, стараясь не разрушить костра. Однако дело пойдет более споро, если все поленья в костре будут сдвинуты одновременно одним движением кочерги. Для этого перед костром кладут толстое прямое полено и, осторожно надавливая на него в середине кочергой, продвигают все кострище одновременно в глубь печи (рис. 78, б). При определенной сноровке костер можно передвинуть так ловко, что ни одно полено не только не выпадет из него, но даже не изменит своего первоначального положения.

Когда костер будет передвинут в намеченное место, полено, использованное в качестве толкателя, подцепляют кончиком кочерги и укладывают на горящие дрова. Подбросив еще несколько поленьев, хозяйка иногда принималась подметать пол. В это время русская печь работала как мощный кондиционер, не только обогревающий, но и очищающий воздух. Застойный сырой воздух вместе с пылью засасывался в печь, его заменял чистый, прокаленный. Но это еще не все. Как известно, чистый воздух прогревается во много раз лучше и быстрее, чем загрязненный. Недаром перед топкой любой печи специалисты-теплотехники рекомендуют обязательно подметать и проветривать помещение. Собранный мусор хозяйка тут же сжигала в печи, поскольку обычай строго запрещал выносить сор из избы. Согласно поверью, выброшенный во двор сор развевает повсюду ветром. Если же он попадал на глаза нехорошему человеку, то тот мог по следу, оставленному сором, навести порчу на домочадцев. Вместе с тем сжигание домашнего сора в печи было своеобразным гигиеническим мероприятием. Вместе с ним уничтожались всевозможные болезнетворные микробы. В наше время старинный обычай почти забыт, однако сохранилось всем хорошо известное выражение «не выносить сор из избы». Иносказательно: тот, кто выносит сор из избы, разглашает семейные тайны. Расположение огня в печи зави- сит от того, для каких целей топят печку. Если, скажем, предполагается после топки сажать хлебы, то стараются костер расположить посередине, чтобы равномерно прогреть под. Если хозяйка желает, чтобы больше тепла шло в помещение, которое находится слева от печи, то костер передвигают влево (рис. 78, в). Когда горящие дрова окажутся на постоянном месте, сверху кладут еще два-три полена. Проходит несколько минут, и огонь уже жарко пылает в глубине горнила. Языки пламени поднимаются вверх, но, встретив на своем пути полукруглый свод, плавно огибают его и тянутся в сторону устья. Задержавшись на некоторое время у порожка, расположенного над устьем, горячие газы обходят его снизу и устремляются через хайло в трубу. Теперь в варочную камеру можно ставить горшки или чугуны. Если горящие дрова находятся ближе к задней стене горнила, то чугуны ставят по бокам от огня, ближе к устью (рис. 78, г). Когда же костер расположен, например, слева, то чугуны ставят справа (рис. 78, д). Удаляя или приближая чугунки к огню, стряпуха таким способом регулирует температуру нагрева каждого из них. Как только варево закипит, чугун отодвигают от огня на такое расстояние, чтобы его содержимое не перекипало через край. Дальнейшая варка продолжается уже при умеренной температуре.

Чтобы поддерживать постоянный жар в печи, в костер время от времени подбрасывают несколько наиболее толстых поленьев, оставляя более тонкие на конец топки. Оттого, что костер находится теперь в глубине горнила, новые поленья приходится уже не класть в него, а швырять. Разумеется, что только при определенном опыте и сноровке можно уложить полено в намеченное место. Обычно дрова просто бросают в сторону огня, а уж потом подправляют их кочергой. Однако есть простой способ уложить полено точно в намеченное место костра с помощью кочерги (рис. 78, е). Полено кладут на кочергу так, чтобы оно опиралось одним концом на носок, а другим — на рукоятку. Полено на кочерге вносят в печь и слегка наклоняют, чтобы оно оказалось в намеченном месте костра.

Топка печи «сырником»-. Конечно же, топить русскую печь, как и любую другую, нужно сухими дровами, пролежавшими в поленнице не менее года. Но случается порой и так, что нужда заставляет топить печь недавно заготовленными дровами, так называемым «сырником». Древесина только что срубленных деревьев даже в зимнее время, когда в ней относительно мало влаги, горит все же довольно плохо. Однако как справедливо утверждает народная пословица: «Исподволь и сырые дрова загораются». Чтобы заставить «сырник» гореть, его не спешат сразу же класть в печь. Для растопки нужно иметь хотя бы небольшую вязанку сухих дров. Из них разжигают костер, который перемеща- ют в глубь горнила. За щеками горнила складывают две небольшие поленницы (рис. 78, ж). Когда огонь разгорится и в горниле появится жар, поленья будут достаточно хорошо прогреваться и обсыхать. По мере того как дрова в поленницах будут прогреваться и подсыхать, их постепенно подбрасывают в огонь. Чем тоньше «сырник», тем лучше он сгорает в печи. Но все же сжигать «сырник» желательно вперемешку с сухими дровами, примерно половина на половину. Еще лучше, если сухих дров в вязанке или в корзине-дровнице будет две трети, а «сырника» только треть. Не следует забывать, что избыточная влага может осаждаться на стенках дымохода и, смешиваясь с сажей, грязными струйками стекать вниз.

Топка печи древесными отходами. В русской духовой печи довольно хорошо горят даже полусгнившие дрова. Такого топлива обычно много набирается при чистке усадьбы, разборке старых, ставших ветхими дворовых построек. Прежде всего подобные дрова необходимо как можно тщательнее просушить на солнце, а в сырую погоду под навесом.

Сухие подгнившие дрова горят очень хорошо. Все же их желательно использовать только для отопления помещения, поскольку пища, приготовленная на таких дровах, может приобрести неприятный привкус.

Чтобы в печи был хороший жар и дрова дружно горели, в горнило должно поступать достаточное количество воздуха. Если воздуха в печи не хватает, то дрова горят вяло, из трубы валит черный дым, а пламя в печи имеет тусклый оранжево-желтый цвет. В таких случаях полностью открывают вьюшку и заслонку, а в горнило стараются подбрасывать более тонкие сухие поленья. Иногда, подобно живому существу, печь начинает как бы «задыхаться». В это время дым через шестковый проем захлестывает в избу. Это признак того, что изменилось атмосферное давление. Конечно, в такое время печь лучше не топить, однако хозяйственная необходимость заставляет это делать. В таких случаях хозяйка старается приноровиться к печи: дрова подкладывает осторожно, понемногу и обязательно только сухие. Постепенно каждая стряпуха привыкала к норову своей печи, и она становилась послушной ей в любое время года и при любой погоде. М.И. Цветаева, перетопившая за свою жизнь много печей, говорила, что хорошо усвоила: к каждой печи нужно приноровиться, понять ее, и только тогда она не будет дымить. Однако при топке печи может проявиться другая крайность, когда дрова в ней горят, как порох, ярким белым пламенем и с громким потрескиванием. При таком горении большая часть жара уходит в трубу. В таких случаях говорили: не столько отапливает избу, сколько улицу. Между тем с этой бедой справиться не так уж сложно, достаточно прикрыть вьюшку или заслонку так, чтобы обеспечить умеренное поступление воздуха в горнило и такой же умеренный выход горячих газов из горнила в дымоход. Когда дрова в печи горят рационально, пламя имеет ровный светло-желтый цвет, а дым над трубой едва заметен. При этом в печи слышно легкое потрескивание дров, а в горниле стоит сильный и ровный жар.

Меры предосторожности. Всем хозяйкам, топившим русскую печь, была хорошо известна примета: «Уголек упал на шесток — не к добру». Однако не все придавали этому должное значение. Между тем уголек, упавший на шесток, не так уж безобиден, ведь от шестка и до пола недалеко, а там не дай бог окажется сухая ветошь либо веник, береста и хворост для растопки. А если вдруг в это время печь осталась без присмотра (скажем, хозяйка забежала на минутку к соседке), то и до беды недалеко. Не одна изба сгорела от подобной халатности. В истории известен случай, когда от одного-единственного уголька, выпавшего из печи, полностью сгорел в 1666 году Лондон, бывший тогда третьим по величине городом Европы. Несчастье случилось по халатности одного из лондонских пекарей, который положил перед хлебной печью (кстати, во многом схожей с русской печью) сухой хворост и растопку, чтобы утром можно было бы сразу ее затопить. При этом он забыл закрыть заслонкой печь, в которой оставались раскаленные уголья. Ночью маленький раскаленный уголек «выстрелил» из топливника печи и упал на растопку. Через несколько минут уже вовсю пылала пекарня, от нее занялся соседний трактир, чердак которого, как нарочно, был набит сухим сеном. И вскоре огонь пошел гулять по всему городу… В русских деревнях от небольшого уголька выгорали порой целые деревни. Особенно внимательно нужно было следить за печью, которая топилась еловыми и сосновыми дровами, поскольку горят они с треском, время от времени выстреливая искрами и мелкими раскаленными угольками. Поэтому хорошие хозяйки не только не оставляли у горящей печи растопку, но и держали на всякий случай ушат с водой.

Защита от молнии. Ранней весной, в апреле-мае, когда в избах еще вовсю топились печи, были нередко грозовые дожди. Когда в небе гремит гром и блещут молнии, топить печь опасно, поскольку электрический разряд может ударить в трубу и наделать много бед. Часто за хлопотами хозяйка не замечала внезапного приближения грозы и не успевала погасить огонь и закрыть трубу. На этот случай некоторые стряпухи вешали специально рядом с печью несколько веток лещины (лесного ореха) или букет из купальских трав, то есть собранных на Ивана Купалу. В него входило двенадцать видов растений: чабрец (богородская трава), зверобой, ромашка, василек полевой, анютины глазки, вероника, донник, калган, коровяк (медвежье ухо), бессмертник (кошачьи лапки), тысячелистник и череда. Считалось, что если бросить купальский букет или ветку лещины в горящую печь, то молния обойдет дом стороной. Печи, у которых во время грозы были открыты трубы, были настолько уязвимы, что в стародавние времена церковным звонарям вменяли в обязанность предупреждать жителей о надвигающейся грозе двойным ударом колокола. Вот как это описано К.Паустовским: «Первый гром прокатился через леса и ушел далеко на юг по зашумевшим от ветра хлебам. Он уходил ворча, а вслед за ним возникал новый гром и катился туда же, на юг, встряхивая землю… В туче стало заметно движение желтых вихрей. Край тучи начал загибаться к земле. Молнии взрывались и перебегали в черных пещерах неба. На сельской колокольне несколько раз торопливо ударили в колокол двойным ударом. Это был сигнал к тому, чтобы в избах заливали огонь в печах. Мы закрыли все окна и двери, вьюшки в печах и ставни, сели на веранде и начали ждать».

Если случился ожог. Поскольку стряпуха постоянно имела дело с огнем, а также с раскаленными горшками и чугунами, при малейшей неосторожности она легко могла получить ожоги различной степени тяжести. Например, второпях можно задеть рукой чугун, утюг, кочергу, выплеснуть из чугуна горячее варево. Да мало ли какие неожиданности могут произойти у горящей печи. Обычно сразу же после получения ожогов в ход шло то, что находилось под рукой: подсолнечное, конопляное или льняное масло, мед, а также сырые яйца. Нередко сразу же приготавливали пластырь из тертой картошки, смешанной с порошком из толченого древесного угля. После того как была оказана первая помощь, делали компрессы из отвара семян конского щавеля и листьев мать-и-мачехи.

Дальновидные хозяйки на случай ожогов специально держали рядом с печкой зверобойное масло и присыпку из цветов таволги, благо эти снадобья можно хранить долгое время. Чтобы приготовить зверобойное масло, высушенные и измельченные листья зверобоя заливали каким-нибудь растительным маслом и настаивали в течение двух недель. Затем масло процеживали и сливали в стеклянный пузырек или глиняную махотку. Присыпку готовили следующим образом. Цветы таволги (лабазника вязолистного) сушили под навесом или над печкой, затем толкли в ступке и просеивали через мелкое сито. Некоторые хозяйки в качестве присыпки при ожогах использовали так называемую редечную муку, получаемую из сушеной редьки. Вначале редьку терли на терке, высушивали в печи, толкли в ступке и просеивали через сито. Готовый порошок хранили в берестяной коробочке. Пораженное место смачивали холодной водой, а затем посыпали редечной мукой или порошком из цветов таволги. Хотя опытная стряпуха и держала при печи необходимые снадобья, благодаря умелому обращению с печью пользовалась ими довольно редко.

Автор материала Геннадий Федотов

Вконтакте

Google+

LiveJournal

Мой мир

Классическая и современная русская печка

Сжигая сухие дрова, температуру в топливнике можно поднять только до 1000°С, хотя жаропроизводительная способность дуба и березы, как показали исследования, свыше 1500°С. Но такую температуру при сжигании дров в печи достигнуть невозможно исключительно из-за различных тепловых потерь, обусловленных конструкцией бытовых печей. Много жару дают так называемые жаровые дрова. В прошлом их использовали для плавки металла. Получали такие дрова из сухостойных деревьев, простоявших на корню не менее года. Высококалорийные березовые дрова, к сожалению, выделяют очень много сажи. Если печи топят березовыми дровами, то их необходимо чистить как можно чаще. Жарко, и почти не выделяя сажи, горят ольховые дрова. Их исстари использовали для топки печей в богатых городских домах, дворянских усадьбах и даже в царских палатах. В народе ольховую древесину называли царскими дровами. Много жару дает древесина дуба, ясеня, ильма, а также фруктовых деревьев: яблони, груши, сливы и вишни. Особенно жарко и бездымно горят яблоневые дрова. Кстати, цену этим дровам хорошо знали немецкие оккупанты. Там, где им пришлось зимовать, на дрова были вырублены все яблоневые сады. В южных областях России древесину засохших яблонь обязательно заготавливали на дрова. На топливо шли даже выкорчеванные корневища. В Тамбовской губернии был обычай на Покров (14 октября) топить печь только яблоневыми дровами. Согласно поверью, в тех домах, где этот обычай соблюдали, всю зиму было тепло. В северных районах на топку идут также сосна, ель и лиственница. Тяжелая и плотная древесина лиственницы имеет такую же высокую калорийность, как у дуба и яблони. Однако при горении древесина хвойных пород «стреляет». Поэтому во время топки за печью необходимо постоянно следить, чтобы выпавшие при «стрельбе» угольки не попали на легко воспламеняющиеся предметы.

Жарко и без копоти горят все виды ив, но они очень быстро сгорают. Поэтому ивовых дров на одну топку уходит больше, чем каких либо других.

Любопытно, что сжигать древесину некоторых деревьев и кустарников было запрещено по разным причинам. Например, нельзя было жечь клен потому, что, по поверьям древних славян, в это дерево был когда-то «заклят» (превращен) человек. В подтверждение этого указывали на ветви и сучья, имеющие супротивное расположение и напоминающие вскинутые вверх руки. К тому же листья клена представлялись суеверному человеку ладонями с растопыренными пальцами. Верили также, что неприятности ожидают тех, кто в качестве топлива использует древесину бузины. Считалось, что под кустом бузины, в ее корнях обитает сам черт, а также бесенята всех мастей, поэтому они не прощают, когда их любимое растение пускают на дрова. В Западной Европе бузину считали проклятым деревом, что якобы на ней повесился Иуда. Тот, кто нарушал этот запрет, навлекал в свой дом маленьких непрошеных гостей — блох и клопов. Конечно, эта кара не кажется слишком суровой по сравнению с той, которая обещана тем, кто вздумает топить печь рябиновыми дровами. Поскольку рябина повсюду считалась очень мстительным деревом, нарушавшего запрет ожидала неминучая смерть. И надо только порадоваться, что деревья, на сожжение которых наложено табу, большого значения как топливо не имеют. Однако вернемся к рассказу М. Пришвина. Из него следует, что зимой хозяйка, у которой он квартировал, топила печь березовыми дровами, а в межсезонье — поздней осенью и, видимо, ранней весной — осиновыми дровами. И в этом есть глубочайший смысл. За зиму, пока печь топится березовыми дровами, дымоход довольно изрядно зарастает сажей. Когда же с потеплением печь переводят на осиновые дрова, сажа в дымоходе начинает постепенно исчезать. Этот феномен объясняется тем, что осиновые дрова не только сами не образуют сажу, но способствуют удалению из дымохода той сажи, которая образовалась от сжигания других дров.

Когда чурак расколот пополам, из него образуются две плахи (рис.). Каждую из них также раскалывают и получают так называемые четверики, то есть поленья, составляющие одну четвертую часть чурака (рис.). Если чурак попался толстый, то каждый четверик в свою очередь раскалывают пополам и получают поленья восьмерики (рис.). Однако, когда дело имеют с очень толстыми кряжами, каждый восьмерик может быть расколот пополам еще раз, только не вдоль сердцевинных лучей, а поперек (рис.). При таком раскалывании одно полено получится трехгранным, а другое четырехгранным. Иногда плахи раскалывают не на две и четыре части, а на три. В этих случаях из под топора выходят поленья шестерики (рис.). Горение дров в печи во многом зависит от их длины, толщины и даже формы. Быстро и легко горят тонкие и короткие поленья, толстые и длинные — более медленно, а слишком толстые сгорают не полностью и из них часто образуются головешки.

Русская печь от Дикий Тапок за 29 февраля 2020 на Fishki.net

Дрова в русскую печку складывали с вечера. При этом недалеко от устья делалась клетка из поленьев так: клались два полена вдоль печки на расстоянии 30-35 см друг от друга. На них перпендикулярно (поперек печи) клались еще два полена, а на эти два полена накладывалась кучка из 5-6 поленьев, ориентированных вдоль печи. Утром в клетку под поленья помещались под углом 45 градусов к поду горящие сухие лучинки. Когда дрова разгорались, клетку с горящими дровами сдвигали большим ухватом или кочергой вглубь печи к задней стенке, освобождая место для горшков и чугунков.Русская печь в крестьянской избе топилась каждый день зимой и летом. Размеры русской печи были очень внушительны. Через широкое устье свободно проходил двухвёдерный чугун. По высоте спокойно проходила и глиняная корчага с солодом для пива. Но самое главное — в печь через устье мог пролезть дюжий взрослый человек, чтобы вечером всласть попариться с березовым чесняговым веничком.

Русская печь была воистину сердцем повседневной жизни семьи. С вечера хозяйка в печь поближе к устью складывала определенным образом дрова. За ночь они подсыхали. Рано утром, когда еще не рассвело, хозяйка вставала с постели первой и разводила в печи огонь, ставила в печь чугунки и горшки, в которых обязательно варилась картошка, щи, каша, в глиняной плошке или на сковороде она пекла блины или оладьи. Спустя часа три дрова почти полностью сгорали, можно было выгребать угли и золу, подметать под и сажать в печь хлебы, пироги, а также ставить горшки с пищей. Устье закрывалось заслонкой.

Ухват необходим для извлечения горячей посуды (горшков и чугунов) и чтобы ставить их в печь. Сковороды ставились в печь сковородником (чапельником). Деревянная лопата (или садник) в основном служила для посадки в печь форм с хлебным тестом и противней с сырыми пирогами. Извлекались из печи формы и противни клюкой (кочергой). Использовались также для приготовления пищи горшки разного размера, крынки, утятницы, гусятницы, плошки. Для ухода за печью, поддержания огня, выгребания углей и золы нужны были кочерги, совки, помело (метла на палке). Помелом выметали из печи золу. До сих пор поговорку можно услышать: «У тебя язык, что помело» — имеется в виду не только болтливый человек, но и в выражениях не очень чистый. Помело, одним словом.

Конспект мероприятия «Посиделки у русской печки»

Внеклассное мероприятие по краеведению

«У русской печки…» — фольклорный праздник

Цель занятия: 1 . Формирование у учащихся представление о богатой народной культуре нашего края, знакомство с этнографией и фольклором народов, населяющих Республику Мордовия;

2. Главная цель – показать, что при всех национальных различиях: идеалы, жизненные ценности у разных народов очень сходны, что запечатлено в их творчестве.

Таким образом, необходимо подвести детей к пониманию, что есть вечные и

незыблемые человеческие ценности, и именно они должны быть определяющим в отношениях между людьми.

Задачи: продолжить знакомить учащихся с элементами проектной методики, научить отбирать материал, делать выводы, оформлять наблюдения, презентации.

Оборудование: традиционное устройство русской избы, модели и макеты домов, плакаты, буклеты по теме занятия, печка с инвентарем, аудиозаписи песен, народные костюмы. (русский, мордовки –эрзя и мокша)

Ход занятия.

1. Организационный момент:

Эпиграф (на доске) Любовь к Отечеству порождает

Добрые нравы, а добрые нравы

порождают любовь к Отечеству.

Ш. Монтескье.

1. В России

средь березовых просторов,

поляна есть –

Мордовия моя.

2. Ни с чем ты не сравнимая,

Пленяешь красотой,

Земля моя любимая,

Горжусь твоей судьбой

Вступительное слово учителя.

Ребята! У нас сегодня праздник. Он называется: «У русской печки…» У каждого народа есть национальные обычаи, традиции, сказки, легенды .

Конечно, обо всех традициях, обычаях мы на одном занятии не расскажем, поэтому сегодня познакомимся с особенностями жилища, национальных костюмов, национальной кухней основных народов, проживающих на территории нашей республики – это русские и мордва. А помогут мне в этом прекрасные хозяйки этого дома.

Хозяйка 1. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! Здравствуйте все те, чье детство прошло возле печки! Печка… Я уверена, что с этим словом у каждого человека связаны самые добрые и теплые воспоминания.

Печь – сердце дома. Пока она не сложена – избы нет. Пока не затоплена, дом еще не живет и не пахнет в нем живым духом. А затопят печь – и будет в нем тепло, и затеплится в доме жизнь.

Тихим фоном звучит музыка, Хозяйка продолжает свой рассказ.

Хозяйка 2. Печка русская стоишь ты в доме широкая да ладная, пол избы, почитай, занимаешь, и не жаль людям – готовы они потесниться, потому как печь и накормит, и обогреет, а если нужно, и вылечит. На ней и спали. Главным образом старики и дети.

Одно слово – матушка. Не зря с давних времен поддерживали огонь в печи полагалось хозяйке. Русские печки по несколько столетий не остывали в наших избах.

Хозяйка 1. Главным её назначением все же всегда было и остается приготовление пищи. В ней прекрасно пекутся пироги, варятся и томятся щи, борщи, тушатся овощи, мясо, рыба. Главное пекут хлеб. К печи относились с благоговением.

2. Слово предоставляется нашим народам, которые расскажут об устройстве жилища, национальных костюмах и национальной пище.

Русская

мордовка

3. Мордовский народный танец.

Хозяйка 1. А как весело трещат в печке дрова зимним вечером! Когда смотришь в огонь, легко представить множество удивительных вещей! А вы верите в приметы?

Звучит сказочная музыка…

3. Появляется Домовой!

Люди добрые, здравствуйте! Я пришел к вам с добром. Живу я за печкой уже много – много лет. Поддерживайте со мной хорошие отношения, не забывайте обращаться к Дедушке – соседушке с ласковым словом, оставляйте мне немного еды, и я буду платить добром за добро – буду оберегать вашу скотину, помогу содержать дом в порядке, защищу от несчастий. Много видел я на своем веку. Например, знаю, что много добрых слов посвятил народ Печке.

А сколько пословиц и поговорок посвящено сегодняшней хозяйке (печке)!

Послушайте пословицы о Печке.

У холодной печи не согреешься.

Иного хлебом не корми, только с печи не гони.

Что есть в печи, все на стол неси.

Добра та речь, что в избе есть печь.

На холодной печи не пекут калачи.

Домовой: Хорошо! Вижу, любите свою кормилицу – матушку! А вот посмотрим, как справитесь с загадками! Какие загадки знаете?

Загадки:

Что за зверь зимой ест, а летом спит, тело теплое, а крови нет, сесть на него сядешь, а с места не сдвинешь? (Печь)

Белая старуха на одном месте сидит (Печь)

Без рук, без ног – к небу ползёт (Дым)

Дрожит спинка – золотая щетинка (Огонь)

Что за зверь: зимой ест, а летом спит, тело тёплое, а крови нет, сесть на него — сядешь, а с места не свезёт? (Печь)

На горе-горище стоит голенище (Труба)

Кривы, корявы, Залегли, как павы. А как стали горячи, Облизали кирпичи. (Дрова в печи)

Полна коробушка золотых воробушков (Угли в печи)

Чёрная гагара по полю скакала, золото собирала. (Кочерга)

Что из угла в угол не переставишь? (Печь)

Домовой: Молодцы, ребята! И с этим справились!…

За разговором не заметил,

Как время моего обеда подошло!

Я с вами прощаюсь, и вот мой совет!

К печкам бережно относитесь,

Хоть печка добра, огня берегитесь!

4. Учитель: Ребята! А о чем предупреждает нас домовой? (отвечают ученики)

Хозяйка 2. Ну, как, убедились, что возле печки возможны всякие чудеса!? Вот и Домовой заглянул на огонек!

А без чего не может обойтись на Руси ни один праздник? (Без частушек и песен)

— Верно. Недаром говорится: песня дух бодрит, где песня поется, там весело живется, с хорошей песней и труд спорится.

5. Частушки.

1. Истоплю я жарко печь,

Испеку блиночков,

На вечёрку позову

Милого дружочка.

Эх, выйду плясать,

Ножками задрыгаю –

Печь, кастрюли и ухват

По полу запрыгают.

До чего я хороша,

До чего пригожа,

Ведь фигурою своей

Я на печь похожа.

Мне не надо винегрет,

Не хочу я лечо,

Мне подайте на обед

Щи из русской печи!

Лежит Прошка на печи,

Колупает кирпичи.

Ты вставай-ка Прошка,

Попляши немножко.

Как у нашего Ивана

Поселились тараканы

В тёпленьком местечке –

В валенках на печке.

Как у нашего Егора

Пузо стало, как пригорок –

Целый день он на печи

Уплетает калачи.

6. У русского народа есть много замечательных сказок, в которых упоминается печь.

Печь порой играла не последнюю роль в жизни сказочных персонажей. Наш следующий конкурс называется «По страницам русских сказок». Я буду зачитывать небольшой отрывок из сказки, а вы должны вспомнить название сказки. Кто вспомнит первым – получает одно очко для своей команды.

«Бежала девочка, бежала: видит — стоит печка: «Печка, печка , скажи ,куда гуси-лебеди полетели?» Печка отвечает: «Съешь моего ржаного пирожка, скажу!» (Гуси-лебеди)

«Пошла Василиса за речку и слышит – Баба Яга говорит: «Ты, девка-чернавка, печь разожги, огонь размечи, я проснусь – Василису зажарю». Легла Баба Яга на лавку, положила губы на полку и захрапела на весь лес» (Василиса Прекрасная)

«Подошли они к избёнке: «Поди, лиса, вон!», а она с печи: «Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам» (Лиса и заяц)

«Углы в доме затрещали, крыша зашаталась, стены вылетели, и печь сама пошла по улице прямо к царю » (По щучьему велению)

«Был царский бал на отходе. Поехал царевич домой наперёд, нашёл там женину кожу, да сжёг в печи» (Царевна-лягушка)

«Братья собираются в город смотреть, кто царевну на скаку поцелует, а младший брат сидит на печи за трубой и говорит: «Возьмите меня с собой» (Сивка-бурка)

« Я по амбару метён, по сусекам скребён, на сметане мешан, в печку сажен, на окошке стужен» (Колобок)

Учитель: Ребята! Вы сегодня много интересного узнали на нашем мероприятии, познакомились с национальными костюмами, с кухней, с обычаями народов Мордовии, а какой же главный вывод мы сделаем?

Ученики: Главное мы поняли, что всем народам, проживающим здесь – в нашей Мордовии, приходилось приспосабливаться к климатическим условиям: к жаре и холоду, строить дома из саманного кирпича – мало было леса, принимать опыт своих соседей. А в длинные зимние вечера многие из них собирались вместе у печки: взрослые готовили инвентарь к весне – к пахоте, к сенокосу; а молодежь собиралась на «вечёрки», на посиделки.

1. С добрым чаем угощались

С медом, явно без конфет

Как и нынче мы – общались,

Без общенья жизни нет!

2. Жива традиция – жива!

От поколенья старшего

Важны обряды и слова

Из прошлого, из нашего!

3. При лучине ли сидели

Иль под ясный небосвод –

Говорили, песни пели

И умели дружить.

4. Рады видеть вас у печки,

Без неё и дом пустой.

В ней и жарить, в ней и парить,

И зимой с ней как весной.

5. Хозяйка, что есть в печи –

всё на стол мечи.

Гости дорогие, чем богаты –

тем и рады.

6. Не красна изба углами,

а красна пирогами.

Вот они румяные

на столе лежат,

С мясом и повидлом,

Запахом дразнят!

(Хозяйка вынимает хлеб и ставит на стол.)

Хозяйка:

7. Вот он хлебушко душистый,

С хрустом, корочкой витой.

Вот он тёплый, золотистый,

Словно солнцем залитой!

8. стих о хлебе на мордовском языке

Учитель. Заканчивая наш фольклорный праздник надо отметить, что главное для всех поколений людей: живших в прошлом, живущих сейчас в настоящем – это умение общаться друг с другом, понимание и уважение традиций и обычаев других народов, потому что для всех нас печка и дом – это наш домашний очаг, это где мы с вами живем, это наша маленькая Родина – это наша Мордовия, это наша Россия!

Поэтому, уместным здесь будет слова поэта В.Высоцкого:

Чистоту, простоту мы у древних берем,

Саги, сказки из прошлого тащим,

Потому что добро остается добром

В прошлом, будущем и настоящем!

Давайте вместе споем песню: « Наследие…»