украшение оберегов, домов, кораблей, наличников, фотографии.

В старину на Руси любой деревенский дизайнер руководствовался одним главным правилом — «чтобы было баско». Красиво, значит. Поэтому все предметы вокруг себя наши предки щедро украшали всевозможными орнаментами. Вышивка на ткани, роспись на посуде, резьба по камню и дереву — каждый из таких «украсов» нес в себе и тайные сакральные, и открыто декоративные смыслы. Одной только резьбы в русской традиции за столетия набралось до десятка видов. О самых интересных из них предлагаем вспомнить сегодня.

Тайная геометрия

Ножка прялки. Вологодская область, Тарногский район, д. Денисовская. Мастер Степан Оглоблин. 1890

Валек для отбивания белья при стирке. Заонежье. Конец XIX- начало ХХ века

Прядка. Заонежье, Межвежьегорский район, Республики Карелия

Геометрическая резьба — самый древний оформительский тренд, известный человечеству еще с дохристианских времен. Кроме хорошего глазомера и уверенной руки, он не требовал от мастера ничего. Даже специального инструмента: нанося орнамент, резчик мог обойтись обычным ножом. Как правило, такой резьбой украшали небольшие предметы, которые превращались в оберег. Дело в том, что самые простые узоры в виде геометрических фигур были символами стихий и явлений. Размещая их в определенном порядке, древние мастера старались уберечься от сил природы или, наоборот, призвать их на помощь. Такие узоры были своего рода магической книгой для тех, кто умел их читать. Розетка с лучами или просто круг призывали в дом благодать Солнца. Вырезанные ромбы должны были даровать хозяину силу и мощь. Узор из треугольников, нанесенный на примитивную фигурку коня, должен был принести здоровье всему домашнему скоту. В дальнейшем редко кто из резчиков использовал геометрическую резьбу по языческим заветам — с необходимым числом заклинаний и количеством взмахов ножа. Но предметы, украшенные таким образом, и сейчас можно отыскать в северных деревнях.

С корабля на бал

Глухая резьба на воротах дома Павловой середины XIX века в Музее деревянного зодчества в Нижнем Новгороде. Фото И. Бобыльковой

Наличники и лобовая доска с глухой резьбой на доме комплекса «Город мастеров» в г. Городце Нижегородской области

Глухая резьба берегиня (русалка) на карнизной доске и лев на лобовой доске дома Павловой середины XIX века в Музее деревянного зодчества в Нижнем Новгороде. Фото И. Бобыльковой

У нижегородской глухой резьбы, пожалуй, самая интересная история. На дома она перекочевала прямо с Волги-матушки. Такую резьбу называют еще «корабельной», ведь именно ею украшали расшивы — суда, на которых по Волге переправляли множество товаров. Расшивы издавна покрывали самой причудливой, самой искусной резьбой. Исследователи считают, что у этой тяги к прекрасному было самое что ни на есть практическое обоснование.

Начиная с конца 1740-х годов целая серия царских указов запрещала использовать где бы то ни было доски, тесанные топором. Лес тогда — главный ресурс, его берегут и экономят, ведь чаяниями Петра I вокруг всех крупных городов леса выкосили чуть не до нитки. Плотникам велят бросить топоры и браться за пилы. Поскольку «из одного бревна пиленых досок может быть пять, а по крайней мере четыре или три доски, а топорных одна или по нужде две выходит». Судовладельцев это не могло радовать: считалось, что именно доска из-под топора наиболее пригодна для кораблестроения. Сильный удар как бы запечатывал волокна дерева, и такая доска становилась для воды неуязвима. А пиленые доски «мочалились», «подпускали воду». Однако из-за не тех стройматериалов можно было попасть не то что под санкции, а даже и под репрессии: штрафы, изъятие, битье кнутом.

Но на Руси, помимо декоративно-прикладного, всегда хорошо было развито искусство уклоняться от драконовских указов из столицы. Есть версия, что «топорные», тесаные доски на купеческие расшивы все равно брали, ставили их на самые важные части. А затем щедро маскировали эту «санкционку» великолепными резными узорами: поди знай теперь, пиленая это доска или тесаная.

Когда срок службы судна подходил к концу, его продавали на слом. Резные доски всегда были в цене — команда разбирала их для украшения собственных домов. А дальше по Волге пошли пароходы. И целые плотницкие артели, проклиная «чертовы расшивы», в одночасье лишившие их приличного заработка, разбрелись по губернии, предлагая хозяевам отделку домов в хорошо узнаваемом стиле, с фантастическими «фараонками» и невиданными на волжских берегах львами. Настоящие мастера тесали их топором. Какими бы инструментами ни пополнялся плотницкий арсенал, все же новомодным рубанкам и фуганкам далеко было до чистой «топорной» работы. Не зря тогда любили приговаривать под руку начинающему: «Фугуй, Ванька, тятька топором исправит!»

Деревянные кружева

Мезонин дома в Костроме. Конец XIX в. Фото Е.Г. Щеболевой.13 Мезонин дома к. 19 в. Кострома, ул.Комсомольская, 18

Фасад дома Агафуровых в Екатеринбурге. 1896–1897 гг.14 Дом Агафуровых, 1896-97. Екатеринбург.

Декор мезонина дома в г. Мышкин Ярославской обл. Фото Е.Г. Щеболевой.

Но в XIX веке, когда на рынке появились неизвестные ранее тонкие доски фабричной работы, руки, привычные к топорам, все же взялись за пилы. Заранее намеченные на плоской поверхности узоры выпиливались или высверливались, превращая деревянные доски в кружевную шаль. Расцветали на наличниках цветы, переплетались на ставнях стебли, глаз радовался, искусствоведы морщились. Пропильная изо всех видов резьбы по дереву, была, пожалуй, наиболее обижена вниманием серьезных исследователей. Сейчас трудно понять, чем она заслужила такую немилость. Но логика была такая: в пору расцвета фабричного капитализма все исконное и природное в крестьянском дизайне вдруг стало шаблонным и пошлым. Даже в тридцатые годы, когда энтузиасты бросились фиксировать и спасать от забвения образцы глухой резьбы, на великолепные пропильные украшения смотрели презрительно: никакой, мол, самобытности, одна «отвратительная мещанская прорезь». На защиту встали этнографы: понадобилась их вдумчивая, многолетняя работа, чтобы признать за этим вариантом декора право считаться частью русского национального искусства.

Кудрявые узоры

Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево».

Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево».

Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево».

Зато вот уж от чего любые критики всегда были в восторге, так это от знаменитой «кудринки». Еще бы: этот вид резьбы расцвел под покровительством признанных художников «мамонтовского кружка», устроивших в Абрамцеве, усадьбе мецената Саввы Мамонтова, столярно-резчицкую мастерскую. Один из учеников открыл в своем селе, Кудрине, собственную мастерскую, где работали над абрамцевскими заказами. Там и сформировались основы нового стиля. Успешно совпав с тогдашней модой на все исконно русское, новая резьба совместила в себе и старинную плоскорельефную, и совсем древнюю геометрическую. Веточки, завитки, розетки, заставки первопечатных книг, эскизы Елены Поленовой, учившейся в Париже и сумевшей добавить старинным русским орнаментам гламурного шику, — все это декоративное богатство превратило «кудринку» в заметное явление. До сих пор этот вид резьбы считается одним из самых популярных в России и входит в учебные стандарты при подготовке профессиональных резчиков по дереву.

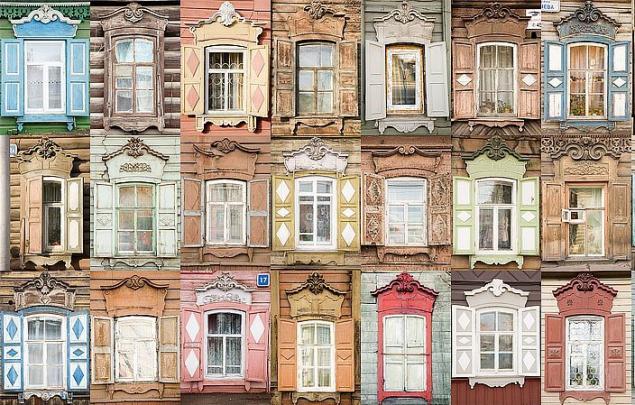

Резные наличники: «Деревянная красота» русской деревни

Современные здания давно затмили собой старинные «бабушкины» домики… Ну разве только в небольших городах и деревнях остались еще нетронутыми «сайдингами-молдингами» настоящие образцы деревянных строений с домовой резьбой.

Именно бревенчатые домики с резными наличниками на окнах являются для нас воплощением домашнего уюта, крепости рода и семьи, оберегом от всего темного, что приходит в дом извне.

Со времен язычества любой оставленный человеком на дереве знак или зарубка несли свой смысл, постепенно превращаясь в особый знак-оберег от нечистой силы.

Помните, резные наличники на окнах? В них скрыта та самая символика, дошедшая до нас от наших пращуров, а более того — дивная красота, заставляющая подолгу любоваться делами рух человеческих.

Вплоть до 40-х гг. ХХ века украшали такой резьбой оконные проемы деревянных домов. Любопытно, что и сегодня новые частные строения украшены похожими орнаментами.

Несмотря на то, что Россия — страна преимущественно христианская, языческие представления людей о мироздании сохранились в украшении жилищ .

Считалось, что застеклённая часть окна наиболее доступна для злых духов. В основу всей символики деревянной резьбы положены самые главные языческие божества наших предков – бог неба Сварог и бог солнца Дажьбог. А поскольку, согласно славянской мифологии, Дажьбог — сын Сварога, в украшении окон символы неба, как правило, помещаются над солнцем, как бы накрывают его сверху.

С древности наиболее искусно оформлялся верх окна — «кокошник». Важное значение имела «крыша» навершия, главным в верхней части обрамления обычно бывали различные символы Солнца (полусолнца), хранящие дом от тьмы и нечистой силы.

Удивительная красота.

(По материалам интернета).

Резные элементы из дерева для фасада дома: фото примеры, варианты декора

Резьба по дереву с давних времен использовалась для украшения русских изб. Резные элементы из дерева для фасада по-прежнему популярны и сейчас. Ажурные узоры создают самобытный народный стиль. С помощью современных инструментов получаются сложные замысловатые узоры.

Резные элементы из дерева для фасада

Для украшения фасада мастера используют разнообразные элементы резьбы. Выбор зависит от участка дома, который подлежит отделке. Различают следующие элементы:

- кайма украшает фронтальную часть крыши;

- прямой или арочный фриз размещают под крышей, представлен в виде плетеных узоров, также используются цветочные и растительные мотивы;

- кронштейн украшает балкон или навес и продолжается по длине опорных столбов, элемент создает эффект воздушности;

- балюстрады на поручнях дополняют единый ансамбль;

- наличниками украшают оконные и дверные проемы, делая их более выразительными.

С помощью деревянных резных элементов можно преобразить унылое строение и сделать из него настоящий сказочный русский терем.

Для изготовления резных элементов лучше всего подходят прочные породы деревьев, поддающиеся обработке, не раскалывающиеся в процессе резки. К таким породам относят осину и липу. Респектабельный вид придают резные изделия из клена и дуба, но стоит сырье дорого. Лиственницу сложно обрабатывать, но это прочный материал, который прослужит много лет и с годами приобретет серебристый оттенок. Ель и сосна могут потрескаться в процессе обработки. Работать с древесиной нужно предельно аккуратно. Однако ель и сосна – экономичный вариант, в этом заключается главный плюс сырья.

Материал для домовой резьбы выбирают высокого качества. Влажность древесины не должна превышать 12 %. Оптимальная толщина доски – 17 – 20 мм, а ширина в пределах 19 см. После установки резные элементы обрабатывают специальными растворами для повышения эксплуатационных характеристик. Детали можно окрасить. Обычно для рельефных элементов используют прозрачные краски, а для ажурных планок– непрозрачные.

Для каких фасадов подходят резные элементы

Некоторые владельцы загородных домов украшают строения деревянной резьбой. Резные украшения из дерева для фасада дома идеально смотрятся на деревянных постройках, придают строению естественную привлекательность. Деревянная кружевная резьба украсит и одноэтажное строение, и двухэтажный современный коттедж.

Массивные дома из бревен или бруса с помощью ажурной резьбы можно визуально сделать более легкими и воздушными. Резные элементы чаще располагают вокруг и вверху окна, на наличниках, фронтонах. Ажурные узоры украшают углы и торцы дома.

Традиция украшать фасады дома резьбой переживает новое рождение, становится востребованной и актуальной.

Виды резьбы

Резьба по дереву отличается уровнем сложности. Владелец загородного дома может выбрать вариант по своему вкусу и финансовым возможностям. Выделяют три основных вида:

- глухая или корабельная выполняется прямо на бревнах, в настоящее время ее используют крайне редко, поскольку такая работа под силу только искусному народному умельцу и ценится очень высоко;

- с помощью скульптурной резьбы создают отдельные фигуры, выделяющиеся на общем фоне, к примеру, это может быть голова коня или фигурка петуха на венце крыши, такая работа требует особых умений и навыков;

- ажурную сквозную резьбу выполняют лобзиком, заготовки вырезают в мастерской, затем фиксируют на фасад, такой вариант наиболее распространен, благодаря низкой стоимости.

Создавая единый ансамбль, можно сочетать несколько вариантов резьбы. В большинстве случаев используются растительные мотивы, не менее популярны геометрические узоры. Вырезать фигурки животных, создать сложные замысловатые сюжеты под силу опытным резчикам.

Фото примеры деревянных резных украшений на домах

Загородный дом приобретет привлекательный нарядный вид, если строение украсить деревянными резными элементами. Крыша и наличники отделаны замысловатыми узорами. Коттедж смотрится торжественно и эстетично.

Сложные скульптурные элементы создают сказочный стиль.

Такое строение не останется незамеченным.

Резьбой можно отделать балконы и веранду.

Ажурные узоры добавляют легкость и воздушность деревянному строению.

Мастерство резьбы по дереву не забыто. Такой вариант декора снова стал использоваться в отделке домов. Благодаря ажурным узорам каждая постройка становится неповторимым произведением деревянного зодчества.

Орнаменты домовой резьбы | Справочник | Лесоматериалы

Символика, используемая в традиционных мотивах домовой резьбы имеет не только эстетический, но и глубокий этический смысл. По сути, определённый набор символов, нанесённый вокруг «незащищённых» участков дома, является оберегом. Считается, что неправильное сочетание символов может быть не только бесполезно, но и вредоносно.

Орнамент обычно классифицируется на зооморфный, антропоморфный, геометрический и растительный. Орнаментика резьбы консервативна и очень традиционна. Именно благодаря стойкости культурных традиций, мы получаем возможность видеть древние символы, элементы, украшавшие жилища наших предков.

Идея охраны человека, его жилища, предметов быта, домашних животных при помощи различных магических изображений возникла в незапамятной древности и просуществовала очень долго. По представлениям древних славян, анимистическая повсеместность рассеянного в природе зла была столь велика, что ей не мог противостоять человек. Поэтому человек должен был защитить себя с помощью охранительной символики. Защищали прежде всего свои дом и одежду.

Орнаментировали дом доброжелательными языческими символами, размещенными на самых уязвимых участках жилища и двора. Обратим внимание, что и в архитектуре, и в одежде был проведен последовательно один и тот же принцип размещения заклинательного орнамента — орнаментировались все проемы, все отверстия, через которые всевозможные «злыдни» могли проникнуть к человеку. Декоративные (а в свое время магическо-заклинательные по смыслу) элементы располагаются на воротах, вокруг окон, у застрехи; то или иное «священное» изображение (конь, олень, богиня и птицы, солнце) увенчивало наивысшую точку дома — щипец крыши.

«Сумма подобных оберегов, постоянно присутствующих на всех уязвимых участках дома, и превращала каждую «хоромину» в недоступное для «навий» убежище всех членов семьи» (Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси). Внутри дома все обиходные предметы тоже были покрыты охраняющими знаками, облегчавшими одоление зла внутри убежища. Традиционно в домовой резьбе славянского жилища большое внимание уделялось окнам, через которые могли проникнуть «вездесущие навьи». Щели в оконницах, сквозняки, зимний холод, все то, что могло вызвать болезнь, — все это преображалось в сознании древних в образы невидимых, неосязаемых «навий», несущих людям «на злых ветрах» различные несчастья. В связи с этим возник такой важный элемент заклинательного декора, как наличник, обрамление окна, обычно обильно насыщенное языческой символикой. Обрамление окон было всегда очень значимым элементом, ведь оконный проем — это не только окно в мир, в «белый свет» для обитателей избы, но и глазок для чужих людей и сторонних злых сил, которые могут подглядеть в него жизнь внутри жилища.

Сибирские переселенцы XVII века, осваивая Западную и Восточную Сибирь, несли с собой традиции домовой резьбы Русского Севера и средней части России, которые, в свою очередь, были основаны на древнеславянских языческих представлениях. «Изба русского крестьянина — это не просто его жилище, это его мир, в котором отражена вся вселенная и определено свое место в ней. Дом служил защитой, оберегал. Эти орнаменты и детали — это просьбы и пожелания, обращенные к силам природы и символизирующие единение с ней человека» (Ополовников А.В., Ополовникова Е.А. Дерево и гармония).

Этнографические исследования свидетельствуют об устойчивом и широко распространенном изображении «небесных хлябей» «верхнего неба» — волнистых линий, на причелинах домовых кровель. Самым частым является волнистый орнамент, или узор из «городков», которые на расстоянии воспринимаются как волны. Обычно волны идут в два ряда, как бы подчеркивая глубину «хлябей». Очень часто наряду с волнистыми линиями изображаются небольшие кружки, очевидно, символизирующие дождевые капли, те «груды», которые, по мнению язычников, являлись причиной жизни на Земле. «Грудие росное» — «капли росы, живительной влаги небесной. Русские язычники полагали в XII–XIII веках, что роса, опадающая с небес в виде тумана-облака, посылается богом неба Родом именно как всерождающая влага жизни» (Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси).

Нам известно о существовании причелин с изображением волнистых струй в Новгородской, Архангельской, Вологодской, Ярославской областях, в русских селах Карелии и в ряде других мест центральной России, севера страны и Сибири.

Причелины русских изб украшались в два–четыре ряда, тот же порядок мы видим на карнизе и причелинах дома Прокопьева (конец XIX в.). Верхний ряд занят зигзагообразнойлинией, являвшейся архаичной и устойчивой идеограммой воды, в данном случае — «хлябей небесных», недосягаемых дождевых запасов. Система построения декора избяныхпричелин состояла в том, что проводились две неразрывно связанные друг с другом идеи: во-первых, наличие в верхнем небе (над твердью) запасов дождевой воды (зигзаги имеандры), а во-вторых, передача этой воды вниз, на землю к пахарям, показанная посредством мифологического символа грудей небесных богинь, орошающих землю «родивыми грудами росными».

Широкое бытование этой системы на всем Русском Севере позволяет нам считать ряды узоров русских причелин на избах XIX века, находящихся в музее, не случайным набором орнаментальных приемов, а пережитком древних космологических представлений о небесах, дающих дождь.

С удивительной строгостью соблюдалась эта древняя картина мира в системе архитектурного убранства, явившегося повторением макрокосма в микрокосме славянского жилища; путь солнца по небу подчеркнут тем, что для показа солнечных знаков в надлежащей зоне применялись искусственные, не игравшие никакой конструктивной роли особые доски-«полотенца», спускавшиеся от причелин вертикально вниз. Солярные знаки на этих «полотенцах» размещались ниже зоны небесных вод причелин, на фоне затененного кровлей фронтона.

Полдневное солнце изображалось на фасаде избы на самом верху, под фигурой главенствующего коня, но все же ниже «хлябей небесных», являвшихся верхним небом.

Повалы — выступы до 1,5 метра двух–трех верхних бревен сруба —служили для поддержки кровли, выдвинутой далеко вперед от главного фасада. Повалы всегда были очень важной конструктивной деталью русских изб. Так же как и охлупень, традиционно повалы имели вид конской головы. Образ головы не всегда натуралистичен, иногда только по характерной криволинейной форме можно угадать, что повалы вырезаны в виде «солнечных коней» с ногами в форме гроздей-полуваликов. Такая форма повала с полуваликами (от двух до шести штук) характерна именно для сибирских изб русских переселенцев. Ее семантический смысл понятен сразу, ведь конь — это символ солнца — солярный знак, главный «защитник» русской избы от злых сил.

Со второй половины XIX века в Сибири получила широкое распространение художественная обработка наличников. Деревенские сибирские мастера любили украшать наличники геометрическим орнаментом. Преобладающими мотивами были солярные розетки (полукруги), ромбы, круги. Особенно часто встречаются в городах и селах Сибири наличники в стиле барокко. Сибирские деревенские наличники отличаются от городских наличников барочного стиля тем, что чаще всего между волютами вместо вазона и балясины в середине композиции помещены сложные геометрические, зооморфные, антропоморфные элементы или солярная розетка.

Сибирские деревенские мастера, зная основные композиционные элементы домовой славянской резьбы, вносили свои мотивы орнамента, заимствованные из городской архитектуры середины XIX века. И хотя древний магический смысл орнамента домовой резьбы к концу XVIII века был практически забыт, главные его мотивы и способы размещения элементов орнамента остались почти неизменными и передавались из поколения в поколение мастерами-резчиками по дереву, строителями и плотниками. Особенно хорошо это видно на примере деревянной домовой резьбы, сохранившейся в сибирской глубинке.

Горизонтальные орнаменты прорезной домовой резьбы

Вертикальные орнаменты прорезной домовой резьбы

Домовая резьба — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 января 2017; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 января 2017; проверки требует 1 правка. Домовая резьба на выставке-ярмарке «Свой дом»Домо́вая резьба́ — метод украшения экстерьера дома посредством вырезания на внешних деревянных элементах разнообразных фигур и орнаментов.

Большое распространение домовой резьбы на Руси объясняется исконными традициями деревянного зодчества. Резьбой украшались практически все накладные и выступающие элементы фасада дома: наличник, карниз, полотенца, гнилые доски, балясины, столбы крыльца, кровли.

Фрагмент домовой резьбыВ домовой резьбе нашли применение практически все виды деревянной резьбы:

- прорезная

- накладная

- рельефная

- скульптурная

Преимущественное использование того или иного вида резьбы в различных регионах России определялось укоренившимися традициями.

Истоки домовой резьбы уходят своими корнями в глубокую древность. В Древней Руси её, прежде всего использовали для привлечения могучих светлых сил чтобы защитить дом человека, его род, хозяйство от вторжения злых и тёмных начал. Тогда существовала целая система как символов, так и знаков, защищающих пространство крестьянского дома. Наиболее яркой частью жилища всегда были — карнизы, наличники, крыльцо. Резной орнамент — набор наиболее устойчивых символов, знаков — так называемый «овеществлённый» миф. Символы эти, в глубоком прошлом, несли магико-заклинательную обережную функцию, которую Б. А. Рыбаков назвал «овеществлёнными заговорами», возникшими в недрах славянского язычества и перенесёнными через века в наши дни.

Домовой резьбой украшались крыльцо, наличники, карнизы, причелины. Простые геометрические мотивы — повторяющиеся ряды треугольников, полукружий, причелин с кистями обрамляющих «своды» — фронтоны двускатной крыши домов. Это древнейшие славянские символы дождя, небесной влаги, от которой зависело плодородие, а значит и жизнь земледельца. С небесной сферой связаны представления о Солнце, дающем тепло и свет. Знаками Солнца являются солярные символы, обозначающие дневной путь светила. Особенно важным и интересным был образный мир наличников окон. Сами окна в представлении о доме — являются пограничной зоной между миром внутри жилища и иным, природным, зачастую неизвестным, окружающим дом со всех сторон. Верхняя часть наличника обозначала — небесный мир, на ней изображались символы Солнца. На сводчатых очельях присутствовали символы зооморфные (змеи с растительными изогнутыми телами, величавые птицы с поднятыми крыльями и пышными хвостами), фитоморфные (стебли, ростки, цветы) и освящённые солярными крестами и розетками.

- Афанасьев А. Ф. Домовая резьба, — М.: Культура и традиции, 540 с., 2000, ISBN 5-86444-082-5

- Буриков, В.Г., Власов В.Н. Домовая резьба, — М.: Нива России, 352 с., 1992, ISBN 5-260-02595-4

- Жильцов Ф. В., Шалин А. Б. Художественная резьба по дереву. Методика ускоренного обучения: Методическое пособие. — Новосибирск: Издательский дом «Манускрипт», 2002.- 80 с ISBN 5-93240-030-5