1.2.6. Соединения арматуры

По длине стержни горячекатаной арматуры в обычном железобетоне соединяются, как правило, с помощью сварки, независимо от способа образования каркаса.

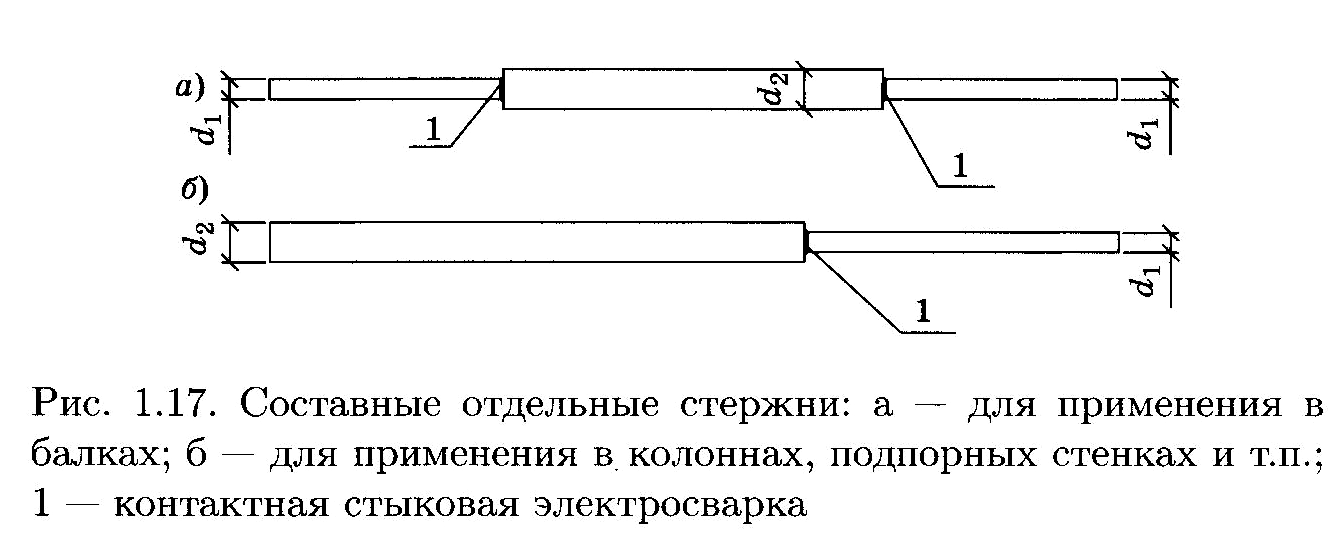

Стержни отдельных позиций сварного каркаса могут быть простыми, состоящими из цельного стержня одного диаметра, или, в целях экономии арматурной стали, составными, состоящими по длине из стержней двух-трёх различных диаметров (рис. 22), соединённых контактной стыковой сваркой. Составными могут быть только стержни из горячекатаной арматуры периодического профиля. Составные стержни часто применяют при армировании ригелей, колонн, подпорных стенок и т.п.

Все сварные соединения в зависимости от места их выполнения делятся на:

сварные соединения, выполняемые в заводских условиях;

сварные соединения, выполняемые в условиях стройплощадки.

Рис. 22. Составные отдельные стержни:

а – для применения в балках; б – для применения в колоннах, подпорных стенках и т.п.; 1 – контактная стыковая электросварка

Сварные соединения, выполняемые в заводских условиях. Различают два основных их типа:

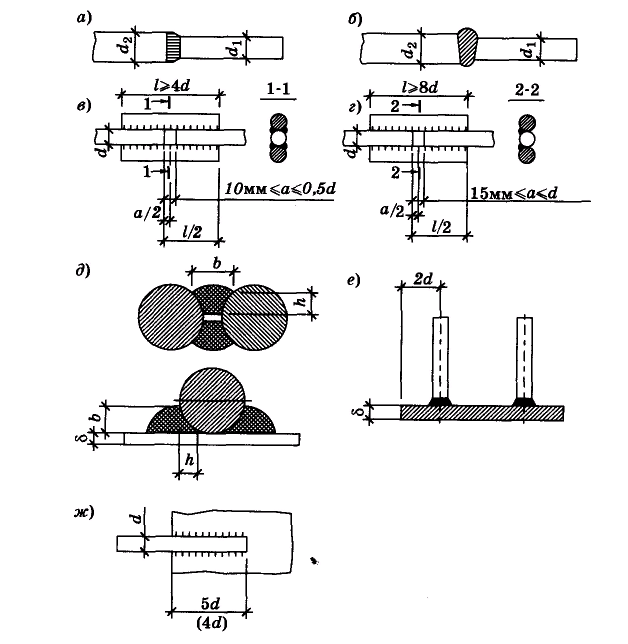

А. Контактная электросварка встык (или контактная стыковая электросварка) предназначена для соединения заготовок арматурных стержней, приварки к стержням коротышей большего диаметра и т. п. Выполняется на специальных сварочных машинах. Процесс сварки состоит в том, что концы стержней в месте их контакта под действием электрического тока большой силы (до 100 кА) разогреваются до пластического или жидкого состояния с одновременным или последующим сильным сжатием, обеспечивающим взаимодействие атомов металла. В зоне сварки металл оплавляется, образуя небольшое утолщение (рис. 23, а). Прочность такого соединения получается даже выше, чем прочность самих стыкуемых стержней. Этим способом может производиться соединение стержней диаметром от 10 до 80 мм.

При соединении стержней арматуры классов A240, А300, A400, А500, A600, А800, A1000 разных диаметров должно соблюдаться условие d1 /d2 ≥ 0,85 (соотношение 0,3 допускается при использовании специальной технологии сварки), а наименьший диаметр стержня d1 = 10 мм.

Б. Контактная точечная электросварка используется для соединения отдельных стержней в местах их пересечения при изготовлении сеток и каркасов, В этих случаях применяют стержневую арматуру классов A240, A300, A400 и проволочную класса В500. Перекрещивающиеся стержни сдавливают с большой силой в зажимах сварочной машины, затем включают ток, который доводит металл между зажимами до оплавления, а прилегающую зону – до пластического состояния.

Качество точечной электросварки зависит от соотношения диаметров свариваемых поперечных и продольных стержней. Оно должно быть в пределах d1 /d2 = 0,25…1.

Сварные соединения, выполняемые в условиях стройплощадки. Ограничимся рассмотрением двух типов таких соединений.

А. При монтаже арматурных изделий и сборных железобетонных конструкций для соединения встык как горизонтальных, так и вертикальных стержней (или выпусков) арматуры классов A240, A300, A400 диаметром 20 мм и более применяют электродуговую ванную сварку в съёмных инвентарных медных формах или на стальной скобе-подкладке (рис. 23, б). Принцип электродуговой сварки основан на образовании электрической дуги между свариваемым металлом и электродом. В зазор 10… 15 мм между свариваемыми стержнями помещается гребёнка электродов. При прохождении электрического тока между гребёнкой и формой возникает электрическая дуга. В результате этого образуется ванна расплавленного металла, которая разогревает и плавит торцы стыкуемых стержней. При этом расплавленный металл электродов и стержней образует сварной шов.

Б. Если диаметр соединяемых стержней менее 20 мм, то применяют дуговую сварку стержней четырьмя фланговыми швами с использованием круглых накладок (рис. 23, в). Этим способом могут соединяться стержни диаметром от 10 до 80 мм, начиная от класса A240 до класса A500 включительно. Допускается применять и односторонние сварные швы с удлинёнными накладками (рис. 23, г). При этом должны быть соблюдены следующие требования к размерам сварного шва: b≥ 10 мм и b≥ 0,5d; h ≥ 4 мм и h ≥ 0,25

Соединение стержней в тавр с пластиной толщиной δ = 0,75d (из листовой или полосовой стали) выполняют автоматической дуговой сваркой под флюсом (рис. 23, е). Соединение внахлёстку арматурных стержней диаметром 8…40 мм с пластиной или плоскими элементами проката выполняют дуговой сваркой фланговыми швами (рис. 23, ж).

Сварные соединения способствуют рациональному расходу стали и использованию отходов арматуры.

Рис. 23. Сварные стыковые соединения арматуры:

а – контактная электросварка встык; б – дуговая ванная сварка в инвентарной форме; в – дуговая сварка с накладками с четырьмя фланговыми швами; г – то же, с двумя фланговыми швами; д – размеры сварного шва; е – сварное соединение в тавр стержней с пластиной; ж – сварное соединение внахлёстку стержня с пластиной

Стыки арматуры внахлёстку без сварки. Стержневую арматуру классов A240, А300, A400 допускается соединять внахлёстку без сварки с перепуском концов стержней на 20…50 диаметров в тех местах железобетонных элементов, где прочность арматуры используется не полностью. Однако такой вид соединения стержневой арматуры вследствие излишнего расхода стали и несовершенства конструкции стыка применять не рекомендуется.

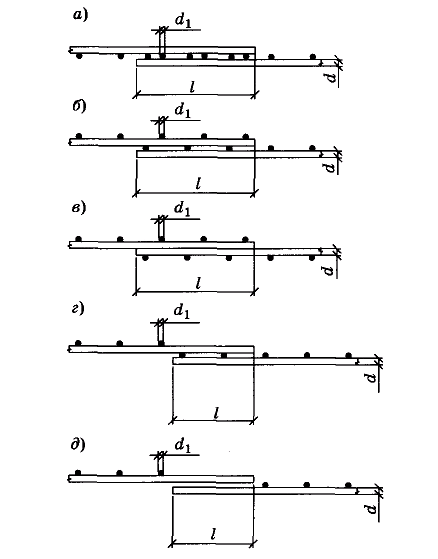

Внахлёстку можно выполнять стыки сварных и вязаных каркасов и сеток в направлении рабочей арматуры (рис. 24).

При этом диаметр рабочей арматуры должен быть не более 36 мм. Длина перепуска (нахлёстки) стыкуемых стержней, каркасов, сеток в рабочем направлении определяется расчётным путём по формуле (1.25).

Рис. 24. Стыки сварных сеток в направлении рабочей арматуры:

а – при гладких стержнях, когда поперечные стержни расположены в одной плоскости; б, в – то же, но поперечные стержни расположены в разных плоскостях; г – при стержнях периодического профиля, когда в пределах стыка поперечные стержни отсутствуют в одной из стыкуемых сеток; д – то же, когда в пределах стыка поперечные стержни отсутствуют в обеих стыкуемых сетках; l – длина перепуска сеток; d, d1 – соответственно диаметры рабочей и распределительной арматуры

Поперечные стержни соединяемых сеток могут располагаться в разных плоскостях (рис. 24, б, в) или в одной плоскости (рис. 24, а). В каждой из соединяемых в растянутой зоне сеток на длине нахлёстки должно быть расположено не менее двух поперечных стержней, приваренных ко всем продольным стержням сеток. Такие же типы стыков применяются и для стыковки внахлёстку сварных каркасов с односторонним расположением рабочих стержней из всех видов арматуры; при этом на длине стыка устанавливают дополнительные хомуты или поперечные стержни с шагом не более 5 диаметров продольной арматуры. Если рабочей арматурой сеток являются стержни периодического профиля, то одна из стыкуемых или обе сетки в пределах стыка выполняются без приваренных поперечных стержней (рис. 24, г, д).

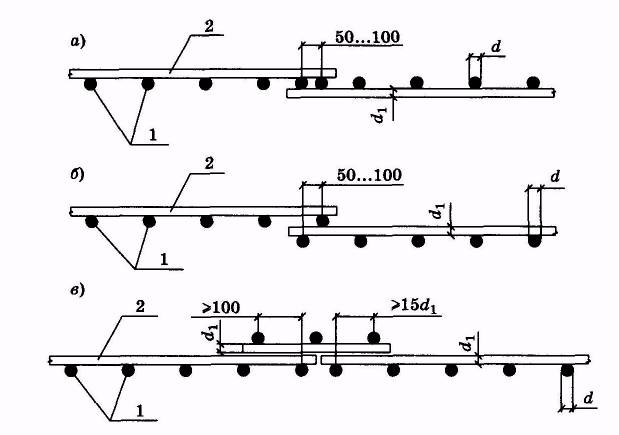

Стыки сварных сеток в нерабочем направлении (когда соединяется распределительная арматура) также выполняются внахлёстку (рис. 25).

Длину перепуска (считая между крайними рабочими стержнями сетки) принимают равной 50 мм при диаметре распределительной арматуры до 4 мм и равной 100 мм при диаметре распределительной арматуры более 4 мм. При диаметре рабочей арматуры 16 мм и более сварные сетки в нерабочем направлении допускается укладывать впритык друг к другу, перекрывая стык специальными стыковыми сетками, укладываемыми с перепуском в каждую сторону не менее 15 диаметров распределительной арматуры и не менее 100 мм (рис. 25, в). Стыки плоских каркасов, как и сеток, в конструкциях следует располагать вразбежку.

Рис. 25. Стыки сварных сеток в направлении нерабочей (распределительной) арматуры:

а – внахлёстку с расположением рабочих стержней в одной плоскости; б – то же, с расположением рабочих стержней в разных плоскостях; в – стык впритык с наложением дополнительной стыковой сетки; d, d1 – соответственно диаметры рабочей и распределительной арматуры; 1 – рабочая арматура; 2 – распределительная арматура

Вязаные каркасы и сетки в настоящее время применяют редко, так как при использовании вязаных изделий существенно повышается трудоёмкость. Однако в случае применения вязаных изделий исключается концентрация напряжений, которая при сварных изделиях возникает в зонах точечной сварки, а также устраняется опасность пережога поперечных стержней, что иногда наблюдается в сварных изделиях. В вязаных сетках и каркасах соединение стержней между собой осуществляется с помощью вязальной (отожжённой) проволоки диаметром 0,8…1 мм.

Соединение арматуры без сварки: способы и типы

На сегодняшний день все нормы и правила, а также типы соединений арматуры прописаны в СНиП. Их четкое соблюдение позволяет свести на минимум риски дальнейшей эксплуатации несущих конструкций.

Различают четыре основных вида соединения арматуры: сварочный, соединения «внахлест», обжимные муфты и резьбовые механические соединения.

Виды соединений арматуры

1) Ванная и ванно-шовная сварка

Сущность ванного способа сварки заключается в том, что тепло свариваемым стержням передается не непосредственно под воздействием электрической дуги, а через ванну из жидкого металла. Эта ванна создается за счет расплавления металла электрода и частичного расплавления металла стержней у их торцов. Чтобы предупредить растекание расплавленного металла при сварке, применяют специальные стальные подкладки и накладки, а также инвентарные медные формы. Наплавленный в ванну металл соединяется с расплавленным металлом стержней и образует сварной стыковой шов; при этом стальная подкладка или накладка остается в готовом шве как часть стыка, а медную форму удаляют и используют многократно.

Ванношовная сварка, как способ равнопрочного стыкования строительной арматуры, не имеет перспектив уже в обозримом будущем ввиду наличия непреодолимых качественных ограничений по некоторым присущим ей параметрам, а именно:

- Стоимость соединения;

- Скорость подготовки соединения;

- Объем и способ контроля;

- Квалификация персонала

- Тенденция к использованию термически упрочненной арматуры;

Муфтовые механические соединения Ancon обеспечивают аналогичное качество соединения, не имеют подобных ограничений и позволяют решить строительную задачу любой степени сложности.

2) Соединения «внахлестку»

Соединения «внахлестку» не всегда являются подходящим средством связывания арматуры. Такие способы соединения арматуры (вязка арматурных перепусков) не совсем выгодны – много времени уходит на вязку, что приводит к большему насыщению в бетоне из-за увеличения количества используемых стержней. Соединения «внахлестку» зависимы от бетона при передаче нагрузки. По этой причине любое ухудшение целостности бетона может существенно повлиять на характеристику соединения.

Механические соединения Ancon могут упростить конструкцию и изготовление армированного бетона и уменьшить количество требуемой арматуры. Прочность механического соединения не зависит от бетона, в котором оно размещено, и оно будет сохранять прочность, несмотря на потерю покрытия в результате ударного повреждения или при землетрясении.

3) Обжимные муфты для соединения арматуры

Принцип работы состоит в обжатии муфты из толстостенной стальной трубы и имеют ряд значительных недостатков:Обжимное муфтовое соединение арматуры нельзя назвать технологией, которая повторяет заявленное качество вне зависимости от условий эксплуатации. Имеются случаи агрессивного поведения гидроприводов, которые норовят пробиться каску работающему персоналу и учинить травму на производстве.

4) Резьбовые механические соединения арматуры Ancon

Инновационное резьбовое соединение арматуры без сварки, благодаря множеству положительных моментов, быстро завоевала доминирующую позицию на соответствующем рынке и повсеместно используется для сооружения многоэтажных зданий, атомных и гидроэлектростанций, мостов и прочих массивных строительных объектов (I и II уровня ответственности).

В отличие от устаревших методов (сварка, вязка), резьбовое соединение продольной арматуры без сварки используется с арматурными стержнями различного диаметра.

Применение резьбовых соединений арматуры в монолитных конструкциях обеспечивает дополнительную прочность, а также экономит металлопрокат (до 20%). Технология также повышает сейсмостойкость и долговечность ЖБИ, одновременно уменьшая нагрузку на фундамент. Такие способы соединения арматуры позволяют сократить время монтажа, заметно снизив общие сроки строительства.

Виды соединения арматуры Ancon

Механическое соединение арматуры Ancon CXL с параллельной резьбой

Муфты соедетельные для арматуры Ancon CXL предназначены для поперечного соединения несущей арматуры. Имеют самые малые габаритные размеры, в тоже время обеспечивают равнопрочное соединение строительной арматуры. Диаметры соединяемой арматуры – 12; 16; 20; 25; 28; 32; 36; 40; 50. для соединения прутков металлопроката разного диаметра возможны переходные муфты для арматуры.

Стыковка арматуры Ancon TT с конической резьбой

Муфты для механического соединения арматуры с конической резьбой разработаны для использования в подавляющем большинстве случаев, в которых необходимо выполнить соединение арматурных стержней. Муфты предназначены для установки на стержни диаметром от 12 до 50мм.

Способ соединения арматуры Ancon MBT

Безрезьбовые механические муфты предназначены для соединения неподготовленной арматуры диаметром от 10 до 40 мм. Арматура закрепляется внутри муфты при помощи двух фрикционных накладок и по мере затяжки срезных болтов их конические торцы врезаются в материал стержней. Муфты для стыковки арматуры МВТ особенно удобны в тех случаях, когда арматура уже установлена в конструкции.

Технология монтажа

Как правило, установка муфт на арматурные стержни с подготовленной резьбой выполняется на арматурном участке, и стыковые соединения арматуры закрываются пластиковыми колпачками.

Нарезанные концы соединяемых арматурных стержней закрываются пластиковыми или резиновыми защитными колпачками.

После того, как стержень будет наживлён на муфту, затягивание соединения выполняется ключом с регулированием предельного момента.

| На главную | База 1 | База 2 | База 3 |

| Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа |

| Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД |

| Показать все найденныеПоказать действующиеПоказать частично действующиеПоказать не действующиеПоказать проектыПоказать документы с неизвестным статусом |

| Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения |

Как стыковать арматуру в колоннах

Архив рассылки «Непрошеные советы» для начинающих проектировщиков. Выпуск № 8.

Доброе утро!

Как и обещала, в этом выпуске я расскажу о стыковке рабочей арматуры в колоннах.

Сначала хочу поговорить о стыковке внахлестку. Если вы выбрали именно этот способ, то нужно всегда помнить, что увязывать расположение арматуры должен проектировщик, а не строители. Если в проекте не будет оговорено положение и форма выпусков арматуры, их отогнут случайным образом или не отогнут вовсе. А после бетонирования колонны гнуть выпуски без нагрева арматуры (а это запрещено нормами) невозможно. В итоге, кое-как торчащая арматура может, во-первых, помешать укладке арматуры балок (если таковые имеются), а во-вторых, и это хуже, помешать нормально установить арматуру выше стоящей колонны.

Как нужно показывать изгибаемый стержень на чертеже? Например, у нас колонна высотой 2900 мм, толщина перекрытия 180 мм, арматура класса А400С диаметром 16 мм, бетон класса В25.

Объясню по пунктам:

- Чтобы в вышестоящей колонне арматура стала на то же место, что и в нижестоящей (особенно угловая), нужно изогнуть выпуск минимум на 20 мм. Не на 16 мм, обратите внимание! Т.к. 16 мм – это номинальный диаметр, по факту он больше за счет выступов на арматуре. Если гнуть больше, чем на 20мм, с запасом, тогда стержни будет сложно подвязать друг к другу.

- 2920 мм + 160 мм = сумма высоты этажа и толщины перекрытия, в данном случае место гиба стержня находится в толще перекрытия. 1300 мм – это длина нахлестки арматуры для стержня диаметром 16 мм в бетоне класса В25 (в данном случае, это одна длина нахлестки – об проблеме выбора длины нахлестки я писала в прошлом выпуске).

- R=48 – это радиус загиба стержня. Рабочую арматуру строители обязаны гнуть с помощью специальных устройств, без нагрева стержней, обеспечивая при гибке требуемый радиус загиба, который проектировщик должен заказать в проекте. Если на этом не делать ударения в проекте, то строители точно сами инициативу проявлять не будут. Для арматуры класса А400С (А III) минимальный радиус загиба стержней можно узнать из Руководства по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (таблица 33): для стержней диаметром меньше 20 мм радиус загиба равен 3d, для диаметра 20 мм и более – 4d, где d – диаметр стержня.

Иногда, особенно при наличии балок перекрытия, необходимо указывать в проекте не только форму стержня, но и положение выпусков – как они должны быть повернуты, чтобы разминуться с верхней арматурой балки. Сейчас объясню на примере. Есть у нас колонна, армируемая 8 стержнями (на рисунке – голубым цветом) и балка с нижней арматурой (желтым) из трех стержней (от колонны до колонны) и верхней арматурой (синим) из трех стержней над колонной – вся арматура диаметром 16 мм. Зеленым показана рабочая арматура колонны следующего этажа.

Теперь посмотрим, что же будет, если мы не дадим информацию с сечения 3-3 на чертеже? Для нижней арматуры ситуация особо не изменится (см. сечение 1-1). Стержни над колонной мы все равно прерываем – их можно подогнуть и развернуть как угодно, лишь бы в бетоне были. А вот верхней арматуре можно чувствительно навредить. Допустим, выпуски не будут развернуты, как следует, и займут место верхней арматуры балки. Куда ей деваться? Разорвать нельзя – это верхняя арматура, ей не хватит длины анкеровки. Отодвинуть от края? Тогда защитный слой для рабочей арматуры будет больше допустимого, да и в углах хомутов арматуры не окажется – плохо.

А если не дать вообще информацию о том, что арматуру колонны нужно гнуть, и как именно нужно гнуть? Тогда «зеленым» стержням колонны следующего этажа вообще деваться некуда будет.

Вывод: очень важно дать в проекте информацию о форме стержней и их положении в пространстве.

Теперь пару слов скажу о стыковке арматуры сваркой. Оптимальный способ сварки стержней колонны – это сварка с накладками (ГОСТ 14098-91-С21-Рн, или ДСТУ Б В.2.6-169:2011 – сама я этот ДСТУ в глаза не видела, но наш техотдел клянется, что от ГОСТ отличается лишь название).

Минимум, который вы должны учесть в проекте – это указание ссылки на ГОСТ 14098-91-С21-Рн, а то строители приварят прихватками и никто не будет виноват, кроме проектировщика. В идеале необходимо сделать узел стыковки арматуры, заказать накладки, указать длину сварных швов и указать положение накладок относительно граней колонны. Насчет последнего поясню, ситуация подобна с положением выпусков арматуры. Особенно важно указать, где должны быть накладки, для угловых стержней колонн. Иначе строители приварят так, что защитного слоя бетона до арматуры не останется – особенно при больших диаметрах арматуры.

Еще желательно указывать о стыковке сварных швов вразбежку – чтобы в сечении было не более 50% сварных швов.

Еще для общего развития советую найти и почитать СТО 02495307-001-2007 «Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах зданий и сооружений». Я понимаю, что это стандарт организации и ссылаться на него не корректно, но в нем много хороших решений и отличных идей, опробованных на практике, например вот таких:

Надеюсь, эта информация была полезной для вас! Интересных вам проектов!

С уважением, Ирина.

class=»eliadunit»>Добавить комментарий

Способы соединения арматурных стержней | Армирование железобетонных конструкций

Армирование плит, днищ и других подобных конструкций начинают с разметки мелом на основании положения продольных и поперечных стержней. Затем раскладывают стержни и соединяют их между собой. Готовую сетку поднимают на подкладки для обеспечения защитного слоя. При двойном армировании вторую сетку собирают аналогично первой.

Армирование конструкций сетками и плоскими каркасами осуществляют, используя краны, которые обеспечивают подачу пакетов арматуры при массе ее до 100 кг непосредственно к конструкции, а при массе более 100 кг — укладку в проектное положение. Плоские арматурные каркасы устанавливаются в опалубку и соединяются между собой распределительной арматурой. Рулонные или плоские сетки устанавливают в опалубку и закрепляют в проектное положение. Стыки сеток выполняют в основном внахлестку. В направлении рабочих стержней нахлест сеток из гладких круглых стержней составляет l > 250 мм с расположением в зоне стыка не менее двух поперечных стержней. В сетках из арматуры периодического профиля наличие поперечных стержней в зоне стыка необязательно, но длина нахлеста должна быть равна l + 5 диаметров рабочих стержней. В направлении распределительных стержней сетки могут укладываться либо без нахлеста, либо внахлест или с установкой дополнительной сетки, перекрывающей место соединения основных сеток.

Армирование конструкций пространственными каркасами и армоблоками производится путем укладки их в полностью или частично установленную опалубку. Предварительно выправляют и выверяют по проекту арматурные выпуски основания и наносят разбивочные оси. Затем краном с помощью стропов или траверс поднимают армоэлементы, устанавливают их в проектное положение по заранее выполненной разметке, выверяют и временно закрепляют растяжками. После этого подгоняют и соединяют арматурные выпуски, освобождают стропы крана.

Арматурные стержни, сетки, каркасы и другие элементы при установке в конструкцию соединяют на сварке (электродуговая и контактная), связывают проволокой, закрепляют пружинными или пластмассовыми фиксаторами.

Рис. 6.12. Способы соединения арматурных стержней : а — стыковка стержней ручной электродуговой сваркой: I — с накладками и двусторонними швами; II — то же, с односторонними швами; III — внахлестку; б — дуговая сварка с принудительным формированием шва крестообразных горизонтальных соединений стержней; в — то же, горизонтального с вертикальным; г — контактная точечная сварка при соединении стержней внахлестку; д — то же, при крестообразном соединении; е — вязка проволокой пересечений стержней: 1 — в начале сваривания: II — то же, в конце; I — соединяемые стержни; 2 — круглые накладки; 3 — электроды; 4 — инвентарные (медные или графитовые) формы; 5 — вязальная проволока; ж — соединение стержней в пересечениях пружинными фиксаторами: I — заводка фиксатора; II — фиксатор в рабочем положении; I — пружинные фиксаторы; з — пластмассовые фиксаторы: I — соединение параллельных стержней; II, III — то же, пересекающихся стержней

Условные обозначения: h — величина осадка стержней; а — толщина соединения; в’ и в» — вмятины соответственно нижнего и верхнего стержней; г — грат; d’ и d» — диаметры соответственно нижнего и верхнего свариваемых стержней; lн — длина нахлеста

Соединение стержней по длине электродуговой сваркой (кроме стыковой сварки) делают внахлестку или с накладками (рис. 6.12, а). Соединение внахлестку с одно- или двусторонней сваркой швов применяется для арматуры диаметром не менее 20 мм. Общая длина шва определяется по расчету. Соединение с накладками используется практически при всех диаметрах арматуры.

Для выполнения крестообразных соединений арматурных стержней диаметром более 10 мм применяют ручную дуговую электросварку в медных или графитовых формующих элементах (рис. 6.12, б).

Контактная сварка используется для соединения арматурных стержней как по длине, так и поперек. При соединении по длине концы стержней сначала накладывают одни на другой внахлестку на 1..1,5 диаметра арматуры, а затем в процессе сварки осаживают до соосного положения стержней (рис.6.12, г). При крестообразном соединении величину осадки стержней принимают около 0,5 диаметра стержня с меньшей площадью (рис. 6.12, д). Контактную сварку выполняют с помощью мобильных стыковых машин.

Ручную вязку арматуры проволокой применяют при небольших объемах работ или в случаях, когда контактная и дуговая электросварка не допускается. Проволочные узлы вяжут с помощью арматурных кусачек или крючками (рис. 6.12, е). Для вязки используется мягкая проволока диаметром около 1 мм.

С целью ускорения соединения стержней применяют пружинные проволочные фиксаторы диаметром 1,6…2,8 мм, с их помощью выполняются одно- и двусторонние соединения (рис. 6.12, ж).

В ЦНИИОМТП разработаны способы соединения параллельных и пересекающихся стержней с помощью пластмассовых фиксаторов (рис. 6.12, з), которые одновременно фиксируют толщину защитного слоя бетона.

Для обеспечения требуемой толщины защитного слоя при армировании в качестве фиксаторов используются прямоугольные плитки из бетона или раствора, арматурные упоры, подставки и др.

В предварительно напряженных железобетонных конструкциях для армирования применяют стержни, проволоку и пакеты из нее, проволочные пучки и канаты. Используют два способа натяжения арматуры: на упоры и на бетон. В условиях строительной площадки чаще всего производят натяжение на бетон. При этом способе применяют арматуру из пучков проволоки. Для закрепления и натяжения проволочной арматуры применяют анкеры различной конструкции: конический, гильзовый, стаканный и глухой. В процессе бетонирования конструкции в ней устраивают каналы диаметром на 10…15 мм больше диаметра пропускаемого арматурного пучка. При длине арматуры до 10 м натяжение ее производят с одного конца, при длине более 10 м — с двух концов. Для обеспечения монолитности конструкции и защиты арматуры от коррозии канал замоноличивают, нагнетая в него цементный раствор не ниже М300.

Предварительное натяжение арматуры резервуаров и других цилиндрических сооружений производят специальными навивочными машинами, которые обтягивают арматурой стенки сооружений снаружи после набора бетоном проектной прочности. По окончании навивки арматуры наружные поверхности стен торкретируют или штукатурят высокопрочным цементным раствором.

Способы соединения стальной арматуры | Вязка арматурных стержней

Современные технологии строительства предусматривают несколько видов соединения арматуры: механический с использованием сварочного аппарата, с применением вязальной проволоки или пластиковых хомутов. Рассмотрим основные особенности каждой из этих методик.

Механический способ соединения арматуры

По сравнению с другими технологиями, механическая стыковка имеет ряд преимуществ.

- Не требуется нахлеста, что обеспечивает экономию металла. Нахлест увеличивает расход арматуры на четверть.

- По сравнению со сваркой, во-первых, это более производительный процесс, во-вторых, не требуется высокая квалификация работников.

Дополнительные плюсы механических стыковых соединений – прочность полученной конструкции и возможность реализации этой технологии при любых погодных условиях.

Для осуществления механической стыковки применяют в качестве оборудования гидравлический пресс, в качестве расходных материалов – стальные муфты. Ускорить механическое соединение стержней арматуры можно с помощью муфт с центральной перегородкой. Пруты вставляются в муфту, которую обжимают с помощью пресса. Наличие сменных штампов в прессе обеспечивает возможность работы с арматурой разного диаметра. Процесс осуществляют два человека.

Соединение арматуры сваркой

Сварочный способ стыкования арматурных стержней – востребованная технология. Существует несколько вариантов ее реализации.

- Сварка протяженным швом применяется для стыкования горизонтальных и вертикальных прутов. Используется сварка арматуры внахлест или с использованием накладок. Швы могут быть одно- или многопроходными, что определяется диаметром прутов.

- Сварка многослойными швами применяется в основном для вертикально расположенных стержней, используемые электроды – с фтористокальциевым покрытием.

- Для стержней 14-40 мм с предварительной сборкой в кондукторах применяют сварное соединение арматуры с формированием принудительного шва. Процесс проходит с использованием формирующих устройств.

Сварка – удобный тип соединения усиливающих стержней, но ему характерны определенные минусы:

- в области шва происходит изменение микроструктуры металла, вызывающее снижение прочности и жесткости упрочняющего каркаса;

- сварной шов слабо работает на изгиб, что может привести к разрушению каркаса уже при вибрировании бетонной смеси;

- для создания фундаментов сварные соединения рекомендованы только при строительстве объекта на устойчивых типах грунтов, не склонных к сильному оседанию.

Правила, как соединять арматуру в углах ленточного фундамента, изложены в СП 52-101-2003 в пункте 8.3.26, в ГОСТе 14098-2014 регламентированы основные правила соединения арматуры сваркой.

Особенности вязки арматурных стержней

Способ вязки заключается в укладке прутов с нахлестом с обвивкой отожженной проволокой из низкоуглеродистой стали диаметром 1,0-1,2 мм. Для создания прочной конструкции не рекомендуется применять проволоку, покрытую ржавчиной или уже бывшую в употреблении. Вместо проволоки производители предлагают пластиковые хомуты, но при низких температурах они становятся хрупкими и лопаются. В качестве инструмента используют кусачки, плоскогубцы, вязальные крючки или высокопроизводительные пистолеты. Пистолеты эффективны при соединении арматуры по длине, в труднодоступных местах удобны вязальные крючки.

Способ вязки заключается в укладке прутов с нахлестом с обвивкой отожженной проволокой из низкоуглеродистой стали диаметром 1,0-1,2 мм. Для создания прочной конструкции не рекомендуется применять проволоку, покрытую ржавчиной или уже бывшую в употреблении. Вместо проволоки производители предлагают пластиковые хомуты, но при низких температурах они становятся хрупкими и лопаются. В качестве инструмента используют кусачки, плоскогубцы, вязальные крючки или высокопроизводительные пистолеты. Пистолеты эффективны при соединении арматуры по длине, в труднодоступных местах удобны вязальные крючки.

Плюсы соединения арматуры без сварки – не нарушается структура металла, узлы обеспечивают необходимую степень подвижности арматуры, вязка может осуществляться как на строительной площадке, так и в цеху.