Русская печь — Википедия

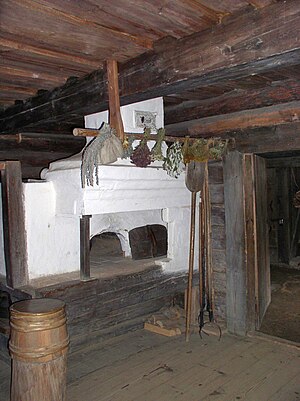

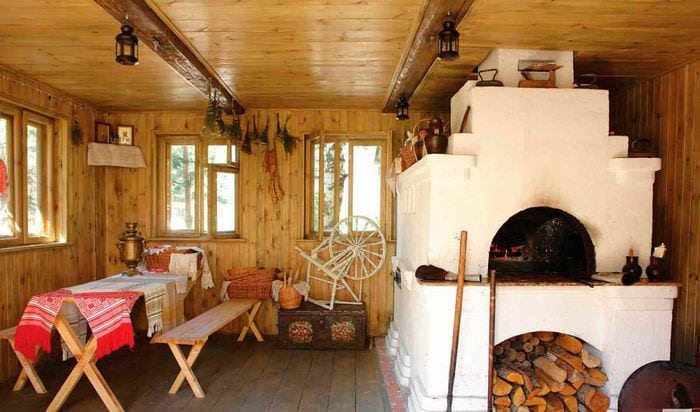

Русская печь в крестьянской избе. Справа стоят ухваты, лопата и кочерга.

Русская печь в крестьянской избе. Справа стоят ухваты, лопата и кочерга.Экспозиция Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта

Ру́сская печь — кирпичная или глинобитная печь для выпечки хлебобулочных изделий, приготовления пищи, отопления жилых помещений и различных других задач. Широко распространена в России, Белоруссии, на Украине, в Румынии и Молдавии. Основным видом топлива служат дрова, также могут использоваться торф, солома, кизяк[1], камыш, лузга и другие горючие органические материалы[2]. Непригодна для топки каменным углем.

В VIII—XIII веках на восточнославянских и финно-угорских[3] территориях было распространено несколько типов печей[4]. В Северной Руси преобладали печи-камени, сложенные из камней насухо без скрепляющего раствора. В Старой Ладоге основания каменных печей достигали 1,5 м в поперечнике

В указанный период избы не имели устройств для вывода дыма, и он выходил в двери и в небольшие оконца в стенах (отопление «по-чёрному», курная изба). На рубеже XV и XVI веков появилось устройство для вывода дыма. Первоначально оно представляло собой деревянный короб. С появлением огнеупорного кирпича печи приобрели трубы, а сами они постепенно приобрели к началу XVIII века тот вид, который сейчас известен как «русская печь».

Отличительной особенностью является углубленная в корпусе печи топочная камера (горнило) с глухим подом и сводчатым потолком.

Температура воздуха в подготовленном к выпечке хлеба горниле достигает 200 °C[8]. После окончания топки в печи долго сохраняется высокая температура, что позволяет готовить такие продукты как топлёное молоко и овсяное толокно.

Русская печь устроена таким образом, что обогревает она лишь пространство комнаты, находящееся выше шестка (80—90 см от уровня пола)[1][9]. Общий коэффициент полезного действия, как считалось ранее, «на глазок» равен 25—30 %, из них 7 % идёт на приготовление пищи и выпечку хлеба, и 18—23 % тратится на обогрев помещения[10]. Исследования термического кпд русской печи в 1940-х годах дали результат 68%. Были созданы улучшенные конструкции И.С. Подгородникова, кпд которых достиг 80%, что недостижимо для печей других типов.

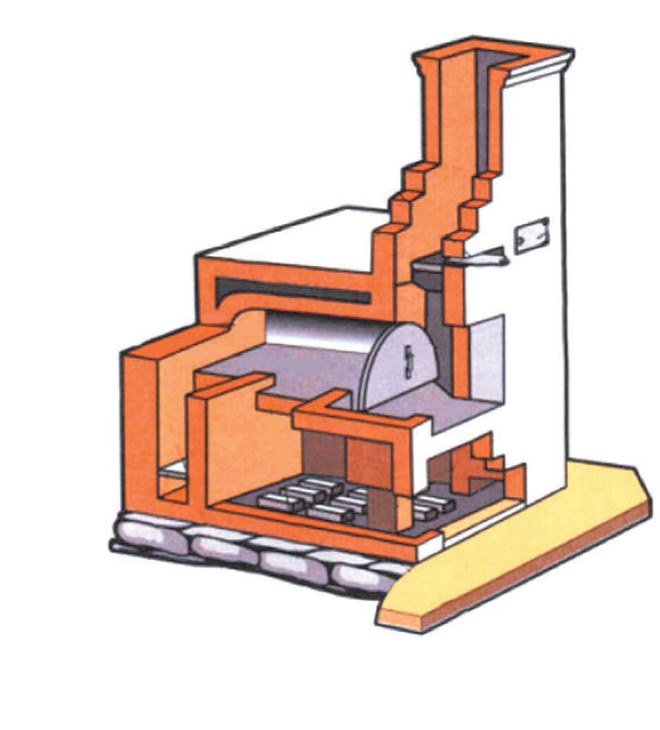

- Строение русской печи

1. Подпе́чье — пространство в нижней части печи, куда укладывались дрова для следующей топки и различные предметы. Там же могли содержаться домашние животные.

2. Деревянный настил.

3. Подшёсток — холодная печурка под шестком, чаще всего там хранилась часть посуды.

4. Шесто́к — рабочая площадка перед устьем, на которой размещают извлечённую или подготовленную для установки в горнило посуду с едой. На месте шестка может располагаться чугунная плита, нагреваемая снизу дополнительной топочной камерой, называемой подтопком.

5. Окно шестка.

6. У́стье или чело — вход в горнило.

7. Поро́жек — верхняя часть устья, придерживающая горячие газы под сводом для более полного поглощения тепла и сгорания продуктов горения.

8. Перетрубье, переходящее в хайло́ и далее в дымовую трубу.

9. Вьюшка.

10. Задвижка.

11. Труба.

12. Песочная засыпка над сводом.

13. Свод — верхняя дугообразная часть горнила.

14. Горни́ло — топочная камера печи.

15. Перекры́ша — самый верхний слой кирпича, располагающийся над массивом или засыпкой; на перекрыше обычно устраивалась лежанка.

16. Под — нижний слой горнила (топливника) печи.

17. Засыпка под подом.

18. Зольник или очелок.

19. Щёки или скулы — передняя стенка горнила[11].

Отсутствие фундамента под печкой является национальной особенностью сицкарей

Другие части:

Опечье — деревянный сруб, на который устанавливалась печь.

Печу́рки (горну́шки, гарну́шки) — неглубокие ниши в корпусе печи, служащие для увеличения теплоотдающей поверхности. В них также помещают различные предметы для сушки: одежду, обувь, посуду, грибы, травы и другие.

Дымовая труба — конечная вертикальная часть дымохода. Курные печи (топившиеся по-чёрному) труб не имели.

Приготовление пищи[править | править код]

В печи варили, парили, жарили, пекли, грели и «томили». Жарили у устья (перед горящим топливом), варили и парили непосредственно в горниле при растопленной или догорающей печи, подогревали на шестке, пекли и томили в горниле после топки.

Хлеб и другую выпечку выпекали на поду печи. Для этого тщательно очищали печь от углей и золы. В печи должен быть «изволочный жар» — температура оптимальная для начала выпекания; её определяют, бросая пригоршню муки на под — мука должна довольно быстро покоричневеть, но не обугливаться. Благодаря большой теплоёмкости русской печи температура в ней убывает постепенно в течение длительного времени, что благоприятствует получению хорошей выпечки и хлебов — сначала быстро образуется хрустящая корочка, а затем «доходит» внутренний слой.

Для приготовления пользовались чугунками, перемещаемыми ухватами (рогачами), и сковородами со сковородниками (цапельниками, чапельниками). Посуда по большей части изготавливалась из чугуна, однако применялись и глиняные сковороды и горшки; в XX веке распространились алюминиевые горшки и сковороды. В глиняных кувшинах особенно вкусным получалось жирное топлёное молоко с коричневой пенкой. При печи, кроме трёх ухватов и сковородника, были ещё две кочерги для перемешивания углей и выгребания золы.

В конструкции печи мог иметься отдельный вход для подсоединения к дымоходу печи трубы угольного самовара.

Отопление[править | править код]

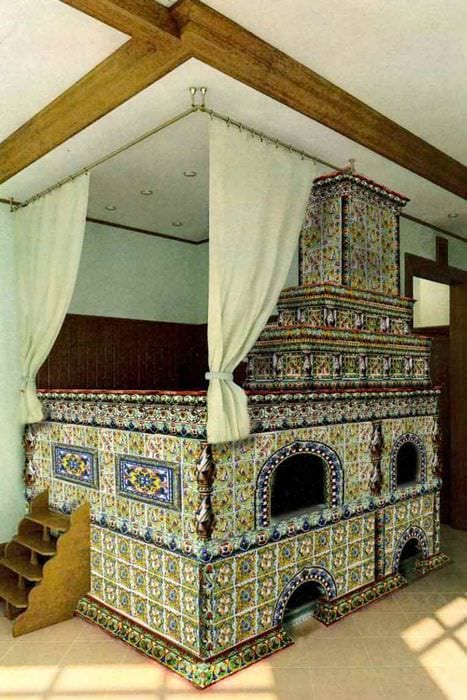

Обычно печь начинали топить с середины октября (с Покрова) и топили до апреля (до Благовещенья) или мая. Русская печь располагалась практически в центре комнаты и прогревала её равномерно. На печи устраивался лежак (лежанка) — наиболее тёплое место в доме. Рядом с печью традиционно строился голбец (голубец), в котором хранили домашнюю утварь, а верх его мог являться продолжением лежака. Размеры лежака были различны, наибольшие позволяли располагаться на печи до 5-6 человек, но обычно он был двухместным. Высота такого лежака чаще всего позволяла человеку сидеть. Зимой при регулярной топке на лежанке стабильно поддерживается температура +25…+27 °С. Печь белилась или украшалась изразцами.

Мытьё[править | править код]

В печах с широким (до 1,5 м[14]) и высоким (до 1,2—1,4 м[14]) горнилом можно было мыться и париться[15].

Ухват (рогач) необходим для установки в печь и изъятия оттуда чугунов, используемых вместо кастрюль. Чапельник (сковородник) служит для перемещения сковород без ручек (чапе́л), деревянная лопата (садник

) — для перемещения хлеба и выпечки, кочерга — для перемещения, выгребания углей и дров в растопленной печи.Чугуны — жаропрочная, как правило, чугунная, реже алюминиевая посуда. Сковороды — чаще всего использовались чапе́лы — сковороды без ручки, удерживаемые чапельниками. Другая посуда для приготовления пищи: горшки, кринки, утятницы, гусятницы, противни и т. п.

Помело — предмет для очистки пода от углей и золы перед посадкой хлеба или мытьём людей. Представляет собой длинный черенок с закреплёнными на конце сосновыми или можжевеловыми ветками, соломой, мочалом или тряпкой[16].

Алюминиевые горшки

Ухваты, чапельник, кочерга

Применение ухвата

Печь являлась одним из элементов русских сказаний. Печка иногда наделяется человеческими чертами, способностью разговаривать: например, в сказке «Гуси-лебеди» девочка в поисках пропавшего брата находит печь, стоящую в чистом поле, и спрашивает у неё совета. Печь предлагает ей отведать пирожков, а впоследствии, на обратном пути, прячет девочку от погони.

Массивные кирпичные печи, имеющие целью поддержание стабильной температуры в доме (masonry heater), известны в Германии (Kachelofen), и в скандинавских странах, некоторые из них являются аналогами русской печи.

- В живописи

Крестьянская изба

Максимов В.М. 1869Крестьянские дети зимой в избе

В избе

Эллерт Н.Л.

- ↑ 1 2 Ковалевский И.И. Русские печи // Печные работы. — М.: Высшая школа, 1983. — С. 52—56. — 208 с.

- ↑ Школьник А.Е. Печное отопление малоэтажных зданий. — М.: Высшая школа, 1991. — С. 105—106. — 161 с.

- ↑ Рябинин Е.А. Финно-угорские племена в составе Древней Руси: К истории славяно-финских этнокультурных связей: Историко-археологические очерки. — Санкт-Петербург: Изд-во С.- Петербургского университета, 1997. — 260 с. — ISBN 5-288-01635-6.

- ↑ Смиленко, А. Т. К изучению локальных особенностей культуры союзов восточнославянских племен VIII—X вв. // Древние славяне и Киевская Русь. — Киев, 1989. — С. 106.

- ↑ Седов В. В. Жилища словенско-кривичского региона VIII—X вв. // КСИА. — 1986. — В. 183. — С. 11.

- ↑ Седов В. В. Изборск в раннем средневековье. — М., 2007. — С. 62.

- ↑ Раппопорт, П. А. Древнерусское жилище. — М., 1975.

- ↑ Школьник, 1988.

- ↑ Шепелев, 1987, с. 139—140.

- ↑ Отопление // Техническая энциклопедия. Том 15. — М.: Советская энциклопедия, 1931. — Стб. 379

- ↑ Шепелев, 1987.

- ↑ Плужников В.И. Боров // Термины российского архитектурного наследия : Архитектурный словарь. —

- ↑ Русская изба, 2004.

- ↑ 1 2 Русская изба, 2004, с. 49.

- ↑ Шангина, 2003.

- ↑ Русская изба, 2004, Помело, с. 284.

- Баранов Д.А., Баранова О.Г. и др. Печь русская // Русская изба : Иллюстрированная энциклопедия. — СПб.: Искусство-СПБ, 2004. — С. 48—54. — 376 с.

- Бежкович А.С, Жегалова С.К. и др. Печи. Трубы // Хозяйство и быт русских крестьян. — М.: Советская Россия, 1959. — С. 139—142. — 257 с.

- Козлов А.А. Русские печи усовершенствованных конструкций. Ещё раз про русскую печь // История печного отопления в России. — М.: Анко; С-П.: Эксклюзив Стиль, 2017. — С. 78—83, 148—149. — 164 с.

- Майничева А.Ю. Печи сибиряков-старожилов Верхнего Приобья: конструктивные особенности и семантика // Электронный журнал «Сибирская Заимка». — 1999. — 12 октября.

- Протопопов В.П. Печное дело. — М.-Л.: Госстройиздат, 1934. — С. 176—186. — 280 с.

- Печь / Топорков А.Л. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 2009. — Т. 4: П (Переправа через воду) — С (Сито). — С. 39–44. — ISBN 5-7133-0703-4, 978-5-7133-1312-8.

- Федотов Г.Я. Русская печь. — М.: Эксмо, 2003. — 280 с.

- Шангина И.И. Печь русская (духовая) // Русский традиционный быт : Энциклопедический словарь. — СПб.: Азбука-классика, 2003. — С. 430—434. — 688 с.

- Шепелев А.М. Печи русские // Кладка печей своими руками. — М.: Россельхозиздат, 1987. — С. 139—191. — 318 с.

- Школьник А.Е. Русская печь XX века (рус.) // Наука и жизнь : журнал. — 1988. — № 1. — С. 97—98.

- Ковалев В.М., Могильный Н.П. «Профессии» русской печи // Русская кухня: традиции и обычаи. — М.: Советская Россия, 1990. — С. 63—66. — 256 с.

традиции, приметы, заговоры связанные с печью.

Печка на Руси согревает, кормит, освещает, стирает, сушит, лечит, прогнозирует погоду и заклинает мороз.

Русская печь. Фото: С. Яковлев / Фотобанк «Лори»

Ученые исчисляют возраст предка русской печи многими тысячелетиями. Впервые человек поместил огонь под глиняный свод еще в каменном веке. На Руси глинобитные сводчатые печи строились в X–XI веках, а свой привычный, традиционный облик они обрели к XVIII веку.

Начиная возводить избу, сначала определяли, где сложить печь, и лишь после этого делали планировку остальных помещений. Отсюда и пошли знаменитые пословицы и поговорки: «Плясать от печки» и «Догадлив крестьянин — на печи избу поставил». Печку строили на настиле массивного сруба — опечье, а под ним оставляли пустое место — подпечье. На опечье хранили всю печную утварь: ухваты, кочерги, лопаты для выпечки хлеба. В подпечье зимой сажали кур, чтобы они грелись и лучше несли яйца.

Зачем в русскую печь сажали детей

Мытье в печке. Гравюра, XIX век

Исторический интерьер жилища. Фотография: Ю. Брыкайло / фотобанк «Лори»

Мама учит дочку вынимать из печи чугунок

Русские печи традиционно строились больших размеров, вокруг них сосредотачивалась основная домашняя деятельность и протекал семейный отдых. Печка не только грела и варила — в ней было достаточно места, чтобы париться. Мыться в печах предпочитали молодые девицы, опасавшиеся «банной нечисти». Издревле считалось, что печной пар исцеляет от множества болезней. Не зря говорили: всякая хвороба отцепится, если прогреть свои косточки в печи. Наши предки выгребали из протопленной печи угли и золу, а затем сажали на лопатах в топку прогреваться больных детей. Печная зола на Руси была обязательным компонентом мазей и отваров.

Интересный факт:

Печка и зола в деревнях использовались для стирки. Женщина складывала белье в чугунный горшок, наполненный водой, опускала туда мешочек с золой и ставила в печь. После кипячения с темно-серой золой белье становилось не только белоснежным, но и более прочным.

Как узнать прогноз погоды у русской печки

Чугунки в очаге русской печи. Фотография: Н. Король / фотобанк «Лори»

Русская печь. Фотография: В. Саломатников / фотобанк «Лори»

Дым из печной трубы. Фотография: А. Матвейчук / фотобанк «Лори»

Сельские жители умели по печи предсказывать погоду. Существовал целый свод народных примет, по которому крестьяне подмечали разные детали, а затем толковали их значение.

Если дрова в печи горят с треском — будет мороз, а если с гудящим шумом — жди бурана.

Дрова горят вяло или гаснут — в ближайшие дни наступит оттепель.

Дрова в печи хорошо разгораются и горят с легким потрескиванием, а дым из трубы поднимается вверх — верный признак солнечного и безветренного дня.

Дым выгибается коромыслом и стелется по земле — подтверждение предстоящего ненастья.

Как на печи заклинали мороз

Русская печь. Фотография: С. Тарасов / фотобанк «Лори»

Жилая комната с печкой в русской избе. Дом крестьянина Сергеева. Остров Кижи. Фотография: О. Липунова / фотобанк «Лори»

Печь в доме на Русском севере. Дом Елизарова, остров Кижи. Фотография: Igor Lijashkov / фотобанк «Лори»

Настоящим испытанием для печей становились крепкие морозы матушки зимы — никольские, рождественские, васильевские или крещенские. В это время становилось понятно, достаточно ли долго печь держит тепло и много ли жару дают заготовленные дрова. Не меньшую роль играла и печная труба. Тепло и чистота воздуха в доме зависели от того, открыты или закрыты в ней задвижки и заслонки. Откроешь заслонку — гарь и дым исчезнут, закроешь — дольше сохранишь тепло.

Обычно печные стенки имеют толщину 25–40 сантиметров, и благодаря этому создается хорошая теплоаккумуляция и возникает эффект термоса. Преимущество настоящей русской печки — в равномерном распределении жара. Даже в самый лютый мороз она может с одной протопки поддерживать тепло в избе на протяжении суток.

Для защиты озимых культур и фруктовых деревьев от вымерзания с помощью открытой печной трубы либо волокового окна крестьяне по традиции совершали обряд заклятия мороза.

«Старик или самый старший в семье мужчина забирался на печь с деревянной ложкой, наполненной киселем, просовывал голову в волоковое окно и говорил: «Мороз! Мороз! Приходи кисель есть. Мороз! Мороз! Не бей наш овес, лен да коноплю в землю вколоти». Когда же, закрыв окно, старик начинал слезать с печи, старшая в доме женщина внезапно обливала его водой, чтобы проклятие замерло на его устах. Считалось, что после такого угощения мороз становился добрым и уходил восвояси».

Прабабушка мультиварки

Девушка у печки. Фотография: Н. Гернет / фотобанк «Лори»

Чугунок с тушеным мясом и овощами, приготовленными в русской печи. Фотография: Н. Король / фотобанк «Лори»

Женщины с деревенской едой. Фотография: Я. Филимонов / фотобанк «Лори»

Крестьяне на печи сушили грибы, ягоды и мелкую рыбешку. До середины ХIХ века на Руси любимым овощным блюдом были пареная репа или тыква. Поскольку репа готовилась очень легко, возникло выражение «проще пареной репы». Вымытыми репами набивали чугунный горшок и ставили его на ночь в теплую печь. Готовое кушанье с солью или без с удовольствием ели все члены семьи. Тыкву предпочитали без семян запекать на металлических листах отверстием вниз, а затем ели ее с молоком и хлебом.

Традиционная русская печь позволяет приготовить практически все что угодно. В отличие от современных духовок она позволяет придать блюдам особый аромат и национальное своеобразие. На растопленной утром печи можно готовить весь день.

Пироги из поднявшегося за ночь теста с фруктовой или овощной начинкой от печного жара становятся пухлыми, пышными и невероятно вкусными. Отсюда пошла и русская пословица: «Красна изба углами, а печь — пирогами».

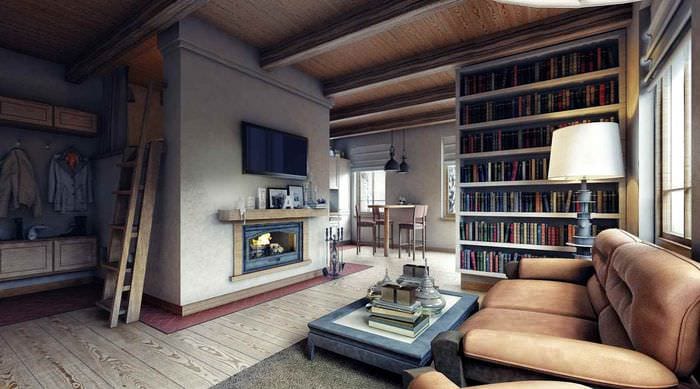

дизайн, модели, печь камин в интерьере деревянного дома

Печь была, есть и останется душой любого русского дома. Было время, когда широкой популярностью стали пользоваться камины (как показатель утонченности вкуса хозяина). Под влиянием моды они постепенно вытеснили привычную печку из интерьера. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась. Русская печь в современном интерьере загородного дома отвоевала свое место. При этом, помимо обогрева, приобрела еще одну функцию — декоративную.

Русские печи в интерьере

Печь в интерьере имеет большие преимущества по сравнению с камином: она сохраняет и отдает тепло длительное время, ее не нужно часто разжигать.

Многие модели красивых русских печей отличаются особой экономичностью и удобством в эксплуатации. Не взять на вооружение такой «чудо-агрегат» просто невозможно. Учитывая, что продуманный дизайн существенно меняет атмосферу в доме.

Особенности конструкции

Русскую печь легко узнать по конструктивным особенностям: традиционно она имеет лежанку (полати), достаточно массивна, нередко с многочисленными полочками для различной кухонной посуды. Варочная камера при этом располагается в глубине печи, поэтому требуется специальный ухват и сноровка, чтобы готовить в ней еду. Основанием служит опечек, заслонок для дыма обычно две. Между варочной камерой и устьем располагается газовый порог, стенка, благодаря которой продукты сгорания задерживаются под сводом и утилизируются более полно.

Второй важный элемент конструкции – притопок. Он может быть совершенно обычным или же совмещаться с камином.

Также все печи можно классифицировать и по размеру конструкции:

- маленькие;

- средние;

- большие.

Маленькая дача часто оснащается компактной печкой, а вот огромный загородный дом может дополнять необычайно большое сооружение сложной конструкции и с витиеватым декором.

Плюсы и минусы

Печка, передающая старый русский стиль, станет эффектным дополнением для многих интерьерных композиций. С точки зрения экономичности и функциональности этот вариант отопления также имеет множество достоинств:

- Долгое остывание;

- Хорошее сбережение тепла;

- Высокий уровень КПД;

- Продолжительный срок эксплуатации;

- Безопасность конструкции.

Впрочем, и о недостатках стоит упомянуть. Самый серьезный минус – это выделение тепла выше, чем 1 м от пола. Однако некоторые усовершенствованные конструкции, предполагающие монтаж специального канала дымооборота, позволяют прогревать и пол.

Также печь как отопительный прибор требует конкретного типа сырья. Дрова нужно найти, закупить, доставить и организовать место для хранения. Расход топлива в моделях любого типа достаточно высок. Стоит учитывать тот факт, что далеко не в каждый интерьер сможет вписаться печной проект в этническом направлении.

Материалы для русской печи

Дизайн печки загородного дома во многом будет зависеть от материала изготовления. Традиционная конструкция «ваялась» из глины. Более современные модели создавались из кирпича. Важную роль отводили и печкам из чугуна и стали.

Это так называемые буржуйки. Для многих они ассоциируются с чем-то неприглядным и грубым, но современный ассортимент мобильных и компактных отопительных приборов позволяет выбрать довольно изысканные варианты.

Кирпич

Красивые печи из кирпича для дома – мечта истинных романтиков и поклонников славянского колорита. Особое достоинство конструкций – «дышащий» материал. Кирпичный камин представляет собой специфическое микропористое тело. Оно выделяет пары влаги в воздух, а при остывании забирает их назад. Каменный отопительный агрегат на такое не способен.

Грамотно сконструированная печка пригодится и для отопления, и для готовки. Многие модели кирпичных русских печей работают еще и в качестве барбекю или мангала.

Построить печь из кирпича можно и в маленьком дачном домике, и в роскошном просторном коттедже. Однако кладку конструкции любого типа лучше доверять профессионалам, избегая сомнительных экспериментов с любителями печного дела.

Глина

Простой бревенчатый дом бедных людей всегда дополняла печь из глины. В современном формате из этого материала делают лишь отделку и подмазывают лежак. Такая печь-камин в интерьере деревянного дома в рустикальном стиле будет смотреться роскошно.

Если же отопительное изделие сделано исключительно на глине, то его нужно будет постоянно реставрировать. Подмазывать и штукатурить необходимо минимум 1 раз в год.

Чугун

Дровяной камин из чугуна отличается изумительными отопительными качествами. Традиционная буржуйка появилась еще в XIX веке. Изначально такие печки активно эксплуатировали датчане и немцы, а потом славяне.

Чугунный камин подобен костру: он прогревает до костей, если находиться в непосредственной близости к нему. Если же отойти на приличное расстояние, то тепло будет очень мягким и деликатным. Он не сушит воздух.

Стоит отметить и минусы. Даже относительно небольшая плита с чугунными элементами будет очень тяжелой. Громадные конструкции настолько увесистые, что требуется укреплять фундамент (в некоторых случаях). К тому же чугун стоит довольно дорого, если речь идет о дорогих материалах.

Простая печь-буржуйка в интерьере миниатюрного деревянного дома всегда будет смотреться очень стильно. Небольшой агрегат с витиеватым декором «под старинку» и деревянные бревенчатые стены, уютный плед с вышивкой и самобытными орнаментами, комнатные цветы – все это подарит человеку чувство спокойствия, расслабления и уединения.

Сталь

По аналогии с классическими чугунными конструкциями начали производить и печки из стали. В больших агрегатах некоторые элементы (например, топку) заменяют стальными.

Практически всегда топки стальных печей поддаются футеровке – выкладываются шамотными кирпичами. Это нужно для придания полотну большей теплостойкости. На корпус из стали можно дополнительно устанавливать плитку. Очень модно оформлять топки натуральным или искусственным камнем.

Стальные конструкции намного легче чугунных прототипов. Они стоят гораздо дешевле, намного мобильнее в плане передвижения (если речь идет о приспособлениях по типу буржуек).

Дополнительные материалы

Вспомогательные детали и дополнительные материалы для традиционной русской печки являются не только элементами функционального характера, но и служат эффектным декором. В работе над созданием и оформлением печи с лежанкой может потребоваться следующее:

- кирпич;

- песок;

- фурнитура для печей;

- колосник;

- задвижки;

- уголки;

- шамотные плиты;

- шамотный кирпич;

- кафель;

- керамика;

- каменная облицовка;

- базальтовый утеплитель.

Старая русская печь очень экономная в быту. Она украсит современный загородный коттедж, а хозяйки оценят ее способности в плане приготовления оригинальных блюд.

Особенности кладки

Современный загородный дом требует особого подхода в кладке и оформлении такого сложного и мощного отопительного агрегата. Сначала делают засыпку – камеру. Она исполняет роль некого аккумулятора, задерживая тепло в доме.

Варочную камеру перекрывают сводом. Его оформляют строго по опалубке – дощатой или металлической. При кладке кирпичи ставят сразу с двух сторон. Угол наклона будет зависеть от формы свода. Это необходимо, чтобы нагрузка равномерно распределялась по всей конструкции. По окончании работ мастер формирует клиновой замок из кирпича.

Дымовую трубу монтируют в самой печи. Высота элемента должна быть выше 5 м от уровня глухого пода. Горизонтальных участков и поворотов не нужно. Достаточно грамотно сформированной вертикали (как для камина).

Где устанавливают русскую печь?

В древние времена на этапе строительства домов в первую очередь определяли, где будет стоять печь в доме, а также баня на усадьбе. И если парилки имели не все, то без отопительного агрегата просто не обходились.

При выборе оптимального расположения учитывают принцип работы печи, возможность дальнейшего подключения дымохода и удобства обслуживания в процессе эксплуатации. Обязательно рассчитываются противопожарные разрывы – отдаленность греющихся поверхностей от стен из горючих материалов.

Если коттедж небольшой, то лучше разместить печь максимально по центру дома. Это же правило актуально, если загородный дом полностью деревянный.

В гостиной

Если дом большой и многокомнатный, идеальное место для установки печи – гостиная (даже если речь идет не о традиционных габаритных агрегатах, а о миниатюрных буржуйках или современных электрокаминах).

Для большого дома лучше создавать кирпичные конструкции. Такая печка будет хорошо прогревать просторные помещения. Как правило, гостиная – это центр дома.

Размещая в ней печь, можно добиться прогревания всех комнат. Конечно же, оформление займет довольно много времени, но именно на этапе планировки важно учесть все тонкости.

К примеру, чтобы отопить деревенский дом, состоящий из четырех комнат, печку располагают на стыке двух главных помещений. Хорошо в гостиной будет смотреться «старинный» формат печи – с лежанкой.

Установка на кухне

Установка на кухне – второй распространенный вариант размещения печки в традиционном русском стиле. Как правило, таким приемом пользуются в нескольких случаях:

- Требуется прогрев только одного помещения. Обычно это кухня или удаленная гостиная. Подобная необходимость возникает при наличии хорошей отопительной системы по всему дому (например, газовый котёл с водяным контуром) и дефиците тепла в одном из помещений. Зачастую именно кухню достраивают или меняют ее основные конструкционные узлы, из-за этого требуется дополнительный подогрев.

- Стильная голландка или русская «мазанка» искусно подчеркивают продуманный интерьер. Эксперименты с декором на гастрономическую тематику и украшения в этническом стиле очень часто хорошо созвучны с убранством дорогих кухонных локаций в стиле кантри, этно, рустикал.

- Печь исполняет роль не столько обогревательного прибора, сколько приспособления для приготовления пищи. Грамотно сформированная конструкция и искусно подобранное место позволит испечь вкусных пирогов, нагреть чан воды, поэкспериментировать с устройством с оригинальной системой барбекю или мангалом.

Печка на кухне размещается и в очень маленьких домах. В этом случае именно отопительный элемент становится «горячим сердцем» всего дома. Продуманная конструкция печи помогает грамотно разграничить пространство, разделить компактную локацию на зоны.

Как декорировать печь

Нет ничего более оригинального, чем использование аутентичных материалов и экстравагантных техник в оформлении современных апартаментов. Конструкция русской печи довольно необычна и способна дополнить красивый дизайн комнаты.

Если когда-то печь исполняла функциональную роль и была «центром быта» в жилище, то сейчас возросла ее сугубо эстетическая роль. Эффектно оформленная и украшенная печка обогатит любой современный интерьер.

Учитывая тот факт, что печи могут стоять и на улице, весь частный сектор преображается, как только на участке появляется уютный и «нарядный» очаг.

Декорируем печь изразцами

Изразцы – это объемные керамические плитки, которые используют для отделки печей, фасадов сооружений, любых иных конструкций. Украшение имеет одну отличительную особенность – румпу. Это коробочка с отверстиями, посредством которой и происходит крепление декора к стене.

Изразцы бывают с гладкой поверхностью и рельефным полотном, однотонные и расписанные яркими узорами, прямолинейной конструкции и сложной формы. Декор можно превратить в однотонное изысканное панно или создать сложную красочную инсталляцию с обилием декоративных приемов.

Особое художественное достоинство таких украшений – майолика, которая способна менять цвет в разное время суток. Украшение хорошо проявит свои качества в просторных светлых комнатах.

Дизайн русской печи посредством изразцовых элементов отличается следующими преимуществами:

- Гигиеничность. Не накапливают пыль и грязь, не темнеют со временем и не деформируются. Особый состав глазури не позволяет копоти и нагару проникать внутрь декоративного шара.

- Высочайший уровень теплоемкости. Актуальный экоформат современного рационального обогрева жилья предполагает использование только тех отопительных приборов, КПД которых максимально высок. Изразцовый декор обладает особой теплоемкостью, улучшая технические характеристики печи в целом.

- Долгая теплоотдача. Печь остывает намного медленнее.

Декор русской печи изразцами – дело сложное. Далеко не каждый печник возьмётся за такую работу. В идеале для работы привлекают сразу нескольких специалистов – опытного печника или керамиста, а также архитектора или художника-дизайнера.

Штукатуркой и краской

Классически оштукатуренная печь смотрится красиво и уютно. Есть немало причин, почему старый формат отделки отопительных агрегатов сохранил свою актуальность и на сегодняшний день:

- Штукатурка позволяет выровнять даже криво положенную конструкцию, сделать печку изящнее и привлекательнее;

- Красивое покрытие придает старой конструкции свежесть.

- Большое количество видов оштукатуривания и солидный ассортимент материалов позволяют реализовывать любой дизайнерский проект.

Самый простой способ оформить печку после штукатурки – побелить ее. Это можно сделать своими руками. Дешевый и простой способ не позволит эксплуатировать печку в полной мере, так как беленые поверхности будут пачкаться.

Другой вариант (более практичный) – применение красок. Если покрывать очаг масляными и эмалевыми составами, то можно повысить теплоотдачу. Глянцевые и блестящие краски «работают» в противоположном направлении. Составы с маслом могут потемнеть под длительным действием высоких температур.

Оформляем печь плиткой

Изразцы – дорогой дизайнерский материал для отделки печей. Ему есть отличная альтернатива (более привлекательная в плане ценовой политики) – плитка. Кафель или керамика представлены в таком широком ассортименте, что подобные декоративные элементы можно встретить в любом виде. Они пригодны для создания невообразимых панно и сложной отделки.

Еще один альтернативный вариант – керамогранит или искусственный камень. Это относительно недорогой материал, который смотрится волшебно в любом интерьере.

Немного грубый фактурный фон дополняют деревянными декоративными элементами. Получается очень колоритно.

Украшаем бытовыми элементами

Вариантов оформления печки с позиции декоративных элементов очень много. Все зависит от того, в каком конкретно стилистическом направлении представлена сама печь:

- «а-ля рюс»;

- изба;

- терем;

- дворянское гнездо;

- усадьба в неоклассическом формате.

Еще интереснее смотрится квартира или дом, оформленный с использованием сразу нескольких стилистических концептов. При желании даже котел или каминный угол можно задекорировать невероятным образом.

А-ля рюс

Стилистика «а-ля рюс» предполагает использование традиционных аутентичных элементов русского быта. О печках с таким декором когда-то слагали классики. Возле беленого очага размещали полки.

Дерево – абсолютный фаворит. Основные элементы декора – самовары, веники и прялки, шкурки животных (не экзотических) и рушники с вышитыми орнаментами. Украшать печку рисунками вовсе не обязательно. Достаточно идеального белого фона.

Русская изба и терем

Стилистический концепт «русская изба» предполагает использование дерева. Это может быть только имитация, но обязательно искусная и продуманная. Чем-то это направление напоминает лофт, но оно гораздо динамичнее и наряднее, чем стиль «каменных джунглей». Главное отличие от предыдущего стиля – каждый элемент декора имеет свое функциональное предназначение.

Дом в стиле «русский терем» кардинально отличается от других направлений. Здесь важную роль играет планировка. В деревнях до сих пор многие украшают двор в таком стиле. Ключевые черты: наличие садового декора, яркие краски, витиеватая резьба, обилие изразцов, пестрые узоры, яркий декор.

Другие направления

Традиционные русские печки с лежанками в современных апартаментах часто оформляются в этнических стилях, очень далеких от славянской символики. Самые модные форматы – восточный и мексиканский.

Русская печь в интерьере домов – это прекрасный элемент, украшающий локацию и придающий помещению неповторимую атмосферу уюта и домашней теплоты. С помощью правильного дизайна и грамотно подобранного декора можно превратить домашний очаг в настоящее произведение искусства.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка (+Фото)

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

Фундамент.

Корпус.

Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

цемент М400 — 1 часть;

песок — 2 части;

гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

SolSource – солнечная печка для приготовления еды (+Видео)

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Зима идет , пора на русскую печку …. Печка греет, печка кормит, печка лечит

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

Как сделать русскую печь? (Видео)

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.

Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.

Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Хлебопечка

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

Источник: rmnt.ru

Если вам понравился этот материал, то предлагаем вам подборку самых лучших материалов нашего сайта по мнению наших читателей. Подборку — ТОП о существующих экопоселениях, Родовых поместьях, их истории создания и все об экодомах вы можете найти там, где вам максимально удобно ВКонтакте или В Фейсбуке

Если у вас неправильно отображается страница, не воспроизводится видео или нашли ошибку в тексте, пожалуйста, нажмите сюда. Новости наших партнеров

75 фото, виды конструкций, декор

Нет ничего более оригинального и одновременно простого, чем использование аутентичных деталей, материалов и техник при оформлении помещения. Сотни веков старинная русская печь являлась центром деревенской хижины, служила источником тепла и местом для приготовления пищи. Сегодня печка выполняет свои практичные функции в частных домах, но благодаря прогрессу в дизайне архитектурный элемент получил еще одно предназначение – эстетическое.

Раньше русская печь являлась главным атрибутом в любом доме

Печь является источником тепла

В наше время русскую печь используют как элемент декора

Стандартный кухонный набор «плита, мойка, тумбы и шкафчики», который был так популярен в советские времена, сегодня теряет свою актуальность. Владельцы городских квартир и загородных домов стараются изменить свой дом таким образом, чтобы не утратить функциональность и сделать обстановку необычной. Одним из оригинальных дизайнерских решений является преобразование русской печи в современном интерьере, которое зависит от размеров и планировки кухни, пожеланий хозяев. Зачастую русская печь становиться частью кухни в частном доме, при этом ее строят вместе с новостройкой или совершенствуют ретро-вариант. В городской квартире такой вариант практически невозможен.

Печь в современном интерьере будет выглядеть красиво и необычно

Зачастую русская печь становиться частью кухни в частном доме

Дизайн кухни с печью в деревенском стиле

Исторически так сложилось, что печка используется в нескольких стилях: кантри, прованс, рустик, шале. Например, у американцев деревенский интерьер – это детали кантри, для французов – это романтичный прованс, а для шведов – сельский шале. Все они относятся к деревенским, поэтому схема расположения и декорирования строения похожа. Основными приметами деревенской кухни с печью являются природные оттенки, натуральные материалы и самодельный декор.

В сельских интерьерах преобладают цвета дерева и камня – коричневый, бежевый, серый, белый. Как основа для отделки, мебели используется натуральный деревянный сруб, камень. Материалы для создания декора или малогабаритной мебели – ротанг, солома, металл (подразумевается использование кованых элементов). Для создания теплой, уютной обстановки обязательным условием является изобилие текстиля: шторки с цветочным орнаментом, вышитые скатерти и салфетки из хлопка или льна, декоративные подушки и покрывала с декором станут изюминкой комнаты.

Обычно печь ставят на кухне

В сельских интерьерах преобладают цвета дерева и камня

Дизайн небольшой кухни с печью

Старинные печи в современном интерьере можно очень выгодно обыграть. Для этого нужно обратить внимание на детали: цветовая гамма, освещение и грамотное использование пространства. Визуально сделать площадку шире помогут светлые оттенки – белый, айвори, беж. Чтобы пространство не казалось скучным и однообразным, можно разбавить его яркими деталями. Например, декорировать русскою печь разноцветной мозаикой, повесить шторы с эффектным орнаментом. Уменьшить размеры кухни с печью может излишество рисунков.

Освещение на небольшой кухне должно быть центральным (люстра) и местным (над рабочей зоной). Лучше использовать лампы холодного накаливания, так как их белый цвет выигрышно расширяет пространство. И последний момент – рациональное использование площади: расположение мебели, печи. В маленькой комнате неприемлемо использование громоздких мебельных гарнитуров.

Что бы печь не была однообразной, можно обложить ее плиткой

Старинные печи в современном интерьере можно очень выгодно обыграть

Кухня с русской печью в деревянном доме

Издавна деревянные домики были основным архитектурным элементом на Руси, потому как древесина была доступным строительным материалом. Сегодня на смену ему пришли кирпич, ячеисто-бетонные блоки, газобетон, керамоблоки. Несмотря на такое изобилие люди, желающие создать уютное жилье, используют натуральное дерево. В подобных помещениях печь дополняет теплую, душевную обстановку. Для того чтобы апартаменты смотрелись стильно, нужно грамотно расставить акценты.

- Потолок – беленый известью, крашенный светлой краской, отделан широкими досками или балками. Такие примеры – наиболее популярны, реже можно встретить потолки с плиточным оформлением или декорированные вагонкой.

- Стены – их можно оставить деревянными и покрыть лаком, покрасить светлой краской или прибегнуть к современным материалам (деревянные панели с наклеенными обоями).

- Полы – в идеале они должны быть деревянными, но современные хозяйки с целью экономии времени на уборке выбирают альтернативу в виде линолеума, ламината. Плитка как напольный материал в деревянных домах используется крайне редко, так как вместе с печью это будет смотреться безвкусно.

Рабочая стена (фартук) в деревянном доме представлена печью, мойкой, столами и местами для хранения кухонной утвари, продуктов. Лучше всего оформить его беленым кирпичом, мозаичной плиткой. Важно использовать только природные оттенки, сопоставимые с коричневым (цвет дерева).

Отделку пола лучше провести деревом

В деревянном доме печь создаст уютную и комфортную атмосферу

Печь лучше украсить плиткой природных цветов

Виды конструкций, которые используются наши дни

Газовые, электрические и твердотопливные котлы являются основными отопительными приборами в загородных дачах и частных домиках. Некоторые ценители всего ультрасовременного используют в этих целях солнечные батареи. Но все равно большой процент жителей частного сектора используют для обогрева помещения старинную русскую печь.

До XIX века печки в деревенских избушках и даже в дворянских особняках представляли собой коробку для сжигания топлива с варочной поверхностью, лежанкой, иногда – духовкой. Для владельцев современного жилища, переполненного новомодной бытовой техникой, русская печь в интерьере – это больше украшающая деталь, чем практичная. Сегодня ассортимент конструкций расширился и представлен такими сооружениями.

Большой процент жителей частного сектора используют для обогрева помещения старинную русскую печь

В наше время печь выступает в роли декоративного элемента

- «Голландка» – предназначена исключительно для обогрева комнат, представляет собой компактную одно- или двухъярусную вертикальную конструкцию с дымоходом. Этот вид редко встречается в современных зданиях по причине нецелесообразности (проще обогревать апартаменты с помощью центральной системы отопления – труб и батарей).

- Русская печь в лежанкой – обязательный атрибут деревенской избы на Руси. Расположенная в нижней части сооружения топка обогревала верхнюю его часть, посредине расположена чугунная варочная поверхность. Дымоход в такой системе – канальный.

- «Шведка» – усовершенствованный и упрощенный вариант традиционной русской печи, который характеризуется высокой эффективностью при условии экономии топлива. «Шведка» может быть оснащена варочной поверхностью, лежанкой, площадкой для высушивания продуктов (ягоды, грибы).

Каждый из видов можно построить «с нуля» или реконструировать устаревший вариант. Чтобы русская печь на 100 % выполняла свои функции, необходимо правильно расположить конструкцию.

На печи можно оборудовать место для отдыха

Печь в интерьере кухни будет создавать уютную и теплую атмосферу

Имитацию печи можно сделать с помощью современного камина

Как подобрать печь для дома в русском стиле

При выборе печи стоит руководствоваться особенностями помещения, требованиями владельца жилья. Если агрегат планируется использовать исключительно для обогрева, то лучше установить «голландку», которая с легкостью обогреет помещение площадью до 50 кв.м. Если апартаменты имеют небольшую площадь, а печь будет использоваться также для приготовления пищи, то лучшим вариантов станет компактная шведская печка. Ее основной особенностью является возможность использовать в качестве топлива уголь. Если нет ограничений в площади, то дом украсит и обогреет традиционная русская печь.

Если печь будет выполнять только функцию обогрева, ее можно сделать в виде камина

При выборе печи стоит руководствоваться особенностями помещения

Где лучше поместить сооружение? Варианты размещения русской печи

Печка в частном жилье должна обеспечивать обогрев и по желанию заменить нагревательный прибор для приготовления пищи. Для максимальной эффективности нужно грамотно расположить строение. Можно придерживаться таких правил.

- В однокомнатных апартаментах систему нужно располагать между жилой комнатой и кухней таким образом, чтобы теплоотдающая стенка обогревала гостиную (спальню), а варочная поверхность дополняла кухню.

- В двухкомнатных домиках русскую печь нужно пропорционально интегрировать в стенку между двумя комнатами для одинаковой теплоотдачи.

- При строительстве каменного дома можно правильно проложить систему дымохода, благодаря чему будут прогреваться комнаты, не граничащие с печью.

Топку надо располагать в удобном месте – на кухне, в коридоре или прихожей. При этом нужно предусмотреть организацию места для хранения топлива, чтобы упростить процесс разжигания и поддержания пламени в топке.

На печи можно оборудовать место для отдыха

Печь нужно делать так, что бы тепло расходилось по всему дому

Печь нужно располагать в удобном месте

Как декорировать печь? Виды отделки печи своими руками в частном доме

Для того чтобы старинная печь в интерьере не просто выполняла практичные функции, но и стала ключевой привлекательной деталью в доме, необходимо обратить внимание на декор. В таблице приведены примеры аутентичных и современных видов отделки.

Информация по теме

Таблица.

Вид отделочного материала | Особенности | Преимущества | Недостатки | ||

Кирпич | Отделка печи кирпичом может вестись одновременно с кладкой стен, поверхность может окрашиваться огнеупорной краской (на акриловой, эпоксидной или силиконовой основе) | Конструкция не требует использования армирующей сетки, | Нет | ||

Изразцы | Возможность использования для отделки внутренних и наружных поверхностей | Неограниченный срок службы, гигиеничность, теплоаккумуляционная способность | Высокая стоимость | ||

Неглазированная терракота | Высокая пористость плитки позволяет использовать ее в помещениях с высокой влажностью | Стойкость перед деформациями, морозостойкость, экологичность, | Нет | ||

Штукатурка | Может окрашиваться жаростойкой краской | Недорогой вариант, легкость в работе | Низкая устойчивость перед температурными колебаниями (материал трескается, отслаивается) | ||

Керамогранит | Большой выбор современных дизайнов | Длительный срок службы, невосприимчивость материала к образованию трещин и сколов, легкость в уходе | Высокая стоимость | ||

Натуральный камень (ракушечник, змеевик, песчаник) | Возможность создавать старинный интерьер | Высокая теплоаккумуляционная способность, долговечность, экологичность | Высокая стоимость | ||

Расписная майолика | Рельефная поверхность позволяет интересно отражать свет | Красивый внешний вид, долговечность, практичность, экологичность, высокая теплопроводностью | Высокая стоимость | ||

Печь способна отлично вписаться в современный интерьер

При отделке используйте качественные материалы

Делаем выводы

Несмотря на стародавность элемента, деревенская печь с легкостью может вписаться в современный интерьер. Для этого нужно правильно подобрать вид агрегата, установить его в удобном месте, использовать при оформлении качественные отделочные материалы. При соблюдении этих условий печь прослужит несколько десятилетий в неизменном виде.

Видео: Русская печь в интерьере

50 фото идей дизайна интерьера с русской печью:

описание, устройство и строение. Фото.

Русская печь для наших предков значила намного больше, чем обыденное сооружение, предназначенное для обогрева помещения и приготовления пищи. Она являлась основой любого дома, выполняющей на те времена жизненно необходимые функции.

Печь – источник тепла и уюта, средство для готовки еды, сушки фруктов, грибов. Ее использовали для выпекания хлеба. Русская печь являлась также местом для сна. Она была способна излечить больного простудными заболеваниями. Устройство проветривало и просушивало жилище, создавая благоприятную атмосферу. Этот агрегат использовали даже в целях очищения: в ней парились с вениками.

Как правило, на Руси сооружали именно массивные отопительные устройства, ведь в то время люди вели натуральное хозяйство. Их высота составляла до 2 м, длина – более 2 м, а ширина – около 1,5 м. Основная задача такого сооружения – максимально долго сохранять тепло. Для этого при строительстве варочную камеру располагали глубоко в печи, а между этой конструкцией и устьем устанавливали заслонку.

Чем и каким образом топить русскую печь

В качестве топлива обычно использовали уголь или дрова. Поленья подбирали сосновой, плодовой или березовой породы. Они отличаются более длительным прогоранием и сохранением жара, что и требуется для выполнения печью своих функций.

Чтобы получился хороший уголь, дрова для отопления подбирали одинакового размера, максимально избавляясь от сучков. Затем их складывали колодцем, а сверху для более быстрого возгорания размещали щепу. Для получения равномерного угля важно было уметь растопить так, чтобы жар сохранялся длительное время. Для этого устройство раскаляли большой партией дров.

Строение русской печи

Главные составляющие агрегата:

- горнило или топливник – основа любого отопительного сооружения, используемое для приготовления пищи;

- свод – часть, расположенная вверху горнила, на которую укладывается массив, способный сохранять тепло;

- под – нижний элемент топливника, предназначенный для повышения прочности топочной камеры;

- щека – фасадная стена горнила;

- устье – отверстие перед горнилом, через которое закладывается топливо и загружается посуда; это часть, соединяющая топливник с комнатой и дымовой трубой;

- шесток – площадь, на которой находится хозяйственная утварь перед помещением в топливник или после извлечения из него;

- подшесток – неотапливаемый отсек под шестком, предназначенный для хранения посуды или других вещей;

- подпечье – область под подом агрегата, где размещаются дрова для протапливания;

- хайло – устройство для выпускания дыма в трубу;

- печурки – ниши для увеличения отопительной площади и улучшения теплообмена; они использовались для сушки трав, ягод, грибов и хранения посуды или обуви;

- порожек – часть устья до свода, предназначенная для повышения КПД путем удержания дымовых газов под дугообразным перекрытием;

- перекрыша – верхняя часть, на которой устанавливали лежанку.

Описание русских печей «по-черному»

В более древние времена люди сооружали отопительные агрегаты из глины и без трубы – курные устройства, названные так по причине их «курения» на малом огне. В таком оборудовании не допускали сильного разгорания с целью предотвращения возникновения пожара. Дым выводился наружу через притвор над входными дверями, но в то же время холодный воздух с улицы поступал в дом, что приводило к значительной потере тепла и неэффективной работе топки.

Позже для обеспечения выхода дыма люди стали делать отверстие в стене, называемое волоковым окном, которое заволакивалось деревянными заслонками, когда печь не топилась и остывала. От хозяйки жилища требовались особые навыки в растапливании подобных сооружений.

Важно было не допустить сильного разгорания дров по причине опасности возникновения пожара от искры. Кроме того, чрезмерное количество дыма могло привести к удушью самой хозяйки и ее семьи.

Преимущества печи «по-черному»:

- Способна максимально отдавать тепло помещению. Горячий дым отлично прогревал и просушивал воздух, тем самым создавая в избе оздоравливающую атмосферу.

- Стены под его воздействием дезинфицировались, предотвращая таким образом заражение инфекционными болезнями. Благодаря дыму в доме не водились насекомые.

- Возможность коптить мясо и рыбу. Подвесив продукты под потолком, спустя некоторое время получалась пища холодного копчения.

Недостатки отопительных сооружений «по-черному»:

- Большая вероятность возникновения пожара от искры.

- Постоянный контроль за силой горения дров.

Характеристика печей «по-белому»

На смену устройствам «по-черному» со временем пришли агрегаты «по-серому». Охлажденный дым выходил наружу либо через отверстие в потолке, либо через деревянную трубу. Из топки через канал выходили горячий дым и искры, способные вызвать пожар на крыше, особенно в летнюю пору года, так как кровли в то время выстилались из возгораемого материала – соломы. Потому длительное использование печей «по-черному» не означало наличие трудностей в изготовлении трубы для выхода дыма, а скорее так проявлялась забота наших предков о тепле в своем доме и его безопасности.

Однако русские люди понимали необходимость срочной альтернативы подобным ненадежным топкам, и она нашлась в виде новых, пожаробезопасных, простых, экономичных и многофункциональных сооружений – печей «по-белому».

Они строились уже не из глины, а предварительно обожженного кирпича. В то время люди обучились мастерству обжигания брусков, осознали их важность при возведении топок и начали сооружать кирпичные строения.

Изменился и материал для кровли. Крыши стали выстилать дранкой или тесом, что исключало вероятность возникновения пожара.

Вскоре проблема риска возгорания вернулась. Новая дымовая труба повысила тягу, но в то же время увеличила и количество выбрасываемого горячего воздуха с искрами.

С целью повышения КПД и устранения риска возникновения пожара дымовую трубу начали делать изогнутой и пускать в кожухе оборотами. Таким образом, горячий дым, продвигаясь зигзагами по печи, отдавал тепло кирпичам, искры при этом также гасли. В конце своего пути продукты горения проходили по специальному горизонтальному участку трубы, из которой они попадали наружу уже остывшими.

Еще одно отличие «белых» печей от «черных» – фундамент. Первый вид устройства весит в 2-3 раза больше своей предшественницы, поэтому сооружали крепкую основу, чтобы пол выдержал и не провалился.

«Белые» печи хотя и являлись совершенными, но использовались долгое время только в домах бояр, князей и зажиточных господ. Причиной этому была дороговизна кирпича: обычные деревенские жители не могли себе позволить роскошь в виде приобретения этого материала и продолжали пользоваться печками старого образца. Некоторые находили альтернативу в возведении такого агрегата из необожженного кирпича – сырца, а обожженный использовали на под и свод печи.

Конструкция отопительного агрегата «по-белому» оказалась настолько совершенной, что до сегодняшнего времени не поменялась. Отдельно модернизировались только некоторые детали, упрощая работу и улучшая внешний вид оборудования.

Месторасположение русской печи

Отопительные устройства в помещении, как правило, располагались у стены, в углу или со стороны веранды и были использованы для отопления одной или сразу нескольких комнат.

При расположении в углу помещения печь направлялась устьем к перегородке, параллельной ко входу и освещаемой боковым окном.

В домах с 5 стенами или прирубом агрегаты сооружали таким образом, чтобы отапливались либо все комнаты, либо несколько из них.

Виды русских печей

Подобный агрегат может быть переоборудован или построен под любые желания заказчика.

Основные виды:

- Классическая (читать подробнее) – стандартный вариант отопительного устройства с лежанкой.

- Русская печь с плитой (читать подробнее) – более совершенная и удобная модель агрегата: летом выполняет функцию приготовления пищи, а зимой – отапливания.

- Русская мини-печь (читать подробнее). Другое название этой конструкции без лежанки – «экономка». Устройство предназначено для приготовления пищи.

- Русский отопительный агрегат с камином (читать подробнее). Сочетание современного открытого очага и возможностей печи – это и красиво, и удобно.

Плюсы и минусы

Недостатки использования подобного оборудования:

- большой расход дров;

- нагревание верхней и средней частей конструкции;

- может не вписаться в интерьер.

Достоинства современного отопительного агрегата:

- длительное поддержание тепла;

- срок службы – более 30 лет;

- безопасность и надежность;

- оздоровительное влияние на весь организм;

- возможность обогрева помещений большой площади;

- высокая теплоотдача;

- приготовление пищи;

- сушка вещей, а также трав, грибов, ягод.

На печи избавлялись от простудных заболеваний, прогревали застуженную спину. Лечились не только теплом, но и печной золой, смешанной с солью.

Как приобрести русскую печь

Подобный агрегат можно сделать на заказ либо соорудить самостоятельно.

Существуют специальные организации, которые занимаются изготовлением отопительных устройств с учетом пожеланий заказчика. Цена русской печи варьируется в зависимости от размера, внешнего вида, отапливаемой площади, планированного объема пищи, которая будет готовиться, используемого материала.

Если вы все же решитесь самостоятельно возвести русскую печь, это можно сделать с помощью пошаговых инструкций, описанных в других статьях нашего сайта. Выбирайте тип русской печи по функциям и внешнему виду, изучайте этапы кладки, запасайтесь необходимыми материалами, инструментами для работы и принимайтесь за дело.

Такой отопительный агрегат популярен не только в России, Украине и Беларуси, но и за границей. Благодаря удобству, пользе и привлекательному внешнему виду эти сооружения все чаще становятся предметом роскоши и гордости у богатых людей за рубежом. Например, в столовой в доме Билла Гейтса установлена действующая русская печь, в которой выпекаются пироги для самого богатого человека в мире.

Итог

Подобный отопительный агрегат привносит в интерьер жилища не только уникальность, но и массу возможностей. Приготовленная в таком сооружении пища неповторима по вкусовым качествам, а тепло, исходящее от него, долго сохраняется в доме, создавая уют и приятную атмосферу.

Похожие статьи:

Картинки печек интересны: wod_1958 — LiveJournal

У меня есть дом в деревне, чудесный старый бревенчатый дом, с двумя печками — одна русская, другая голландка, мы в доме живем до глубокой зимы. Однажды, в декабре, выдалась чудесная погода, в четверг было немного в плюс и солнце и я решил в пятницу плюнуть на все и уехать в деревню, один, книжки почитать, в бане попариться. Однако я забыл, что дом то я уже раскрыл на зиму, то есть я открыл отдушины под домом, не закрывал дверь из летней половины в зимнюю, ну не то что забыл, а просто не придал значения — ведь было полюс три и солнце! Когда я приехал в дом, было еще тепло, я затопил обе печки…. но к вечеру, в месте с солнцем пришел морозец, баню я решил топить в субботу. Печки я натопил до «красноты», до них дотронуться было не возможно и было довольно тепло…. но только выше колен и когда и лег все таки спать я понял свою ошибку — дом остыл и за день я его не прогрею — земля под домом остыла. Я по дурости лег спать на обычной кровати которая от пола была на уровне колен, а надо было лечь на печку на верх. Но я уже забыл такие простые навыки выживания, вернее не придал значения! Ночью температура упала до минус 17, короче говоря, я так не мерз с армии!А зачем нам, людям нужен огонь? Казалось бы ответ очевиден, но… в разных странах на него ответят по разному. В жаркой африке огонь нужен, что бы приготовить пищу… и все, там огонь разводят на улице, что бы не устроить пожара, ибо нет ни чего страшнее чем пожар в африке! :-)))

Зимой в России или еще где, где есть зима и снег не тает, тепло нужно уже совсем по другим причинам. Конечно же готовить пищу, это очень важно. Но еще важнее тепло на время сна, именно на время сна, так как во время движения можно согреться в одежде, а вот во сне, если нет меховой одежды, а на улице минус десять ни что не спасет — умрешь и не заметишь! Еще очень важно помыться в тепле, теплой водой, снегом много не пооботрешься! И так огонь — это еда, тепло, чистота проще говоря это жизнь! Мне могут сказать, что есть племена северных народов где люди живут практически без огня….. ну нет, огонь у них есть и они им правильно и умело пользуются и самое главное, они не создали цивилизации, они живут так, как ни кто из нас жить не захочет и самое главное уже и не сумеет!

Я предлагаю начать исследование умения людей пользоваться огнем с «цивилизованных» стран — с Европы. Где жили европейские богатые и умные люди — в замках ясное дело, а в замке конечно же источник огня это камин.

Вот классический камин в замке, настоящий! можно ли предположить для чего он нужен? Давайте еще посмотрим на камины….

Я сразу скажу версию свою, что бы народ не мучить размышлениями — камин это устройство использования огня для приготовления пищи и не более!!!

Вот разве можно обогреть такой зал таким костерком? Нет!!! А вот пищу приготовить запросто, кроме одного, в камине нельзя печь хлеб, плохо забегать вперед но…. как же это, что европейцы жили без хлеба??? С эти мы отдельно разберемся.

Значит получается, что в Европе, когда строились замки было так тепло, что достаточно было каминов для готовки? Предлагаю попробовать разобраться с проблемой отопления на примере зимнего дворца, ведь этот дворец результат того окна, которое Петр первый прорубил в Европу!

История отопления Зимнего дворца темная, первые упоминания говорят о печном отоплении, однако при это говорится, что в покои приносили жаровни для обогрева царственных тел. Вот такие или еще красивее, но теплее от них становится не очень то!

При описании печного отопления в 18 веке впервые появляется упоминание о голландской печи, все конечно представляют сразу такую печь…

Даже описание отопления кремлевских палат говорит о печах которые по виду, очень похожи на голландские…

Но если немного глубже копнуть и поискать старинные голландские печи, то оказывается они совсем другие — это печь чугунная, типа буржуйки и уже позже, подобные печи, легкие и теплые стали делать из кирпича и что самое главное их можно так же как и настоящие голландские ставить в угол комнаты, встраивая их там, где отопления раньше не было предусмотрено!

Вот они настоящие голландские печи! Кстати в европе их называют почему то «русскими».

Вот это фото особо интересно — это форт Севастополя, видно что при строительстве печное отопление не предусматривалось, вставили буржуйки (а вот интересно почему буржуйки?) назвали их голландскими печами и стали хоть как то обогревать помещения, раньше там был госпиталь!

Ну а как, все таки был решен вопрос с отоплением в Зимнем дворце? Сначала, после печного отопления случился страшный пожар, все сгорело, а потом сделали центральное — сначала воздушное, а потом водяное — как сейчас, котельная, батареи. Все по уму! камины остались для красоты.

Но давайте вернёмся к каминам…само название камин говорит о том, что его делали из камня, обратите внимание на фото где горит огонь в старом камине — стены и дно в камине защищены железными пластинами и огонь от стен камина далеко. Это потому что при сильном нагреве камень расширяясь лопается, кладка страдает и камин разрушается.

Вот современный камин — огонь близко к стенам, но стены выложены из огнеупорного кирпича или сам камин чугунный, а кирпичем декоративным только обложен вокруг.

Я думаю надо нырнуть в глубокую древность и посмотреть как люди осваивали огонь, с чего все начиналось.

Это протопечь, мать и отец всех печей! Проще это уже очаг!

Обратите внимание на логику реконструкторов — на поверхности этой примитивной печи стоят себе глиняные горшки — керамика, которая для изготовления требует обжига, а для этого печь нужна гораздо сложнее. Вот так исподволь и происходит выворот мозгов….ну это так лирическое отступление! Что может такая печь? Обогрев? Да конечно, особенно если домяра будет не такой, а чуть больше печи и если на нее лечь сверху то будет вполне тепло, за ночь не умрешь от холода! Можно ли в ней готовить, я думаю что можно но очень сложно! То что горшки стоят сверху это не значит что вода закипит, для приготовления пищи горшок нужно поставить внутрь! Мыться можно? Ну в принципе нагреть воду и помыться местами в теплом помещении наверное можно! То есть это прототип универсальной печи!!! Одно плохо — нет трубы и дым идет в потолок. Но люди существа умные и конечно начали искать пути решения….

Это уже почти русская печь! Что может быть хуже дыма в доме — только пожар!

Это реальная печь которая, лепится за несколько часов из глины, кирпич не нужен. Такие печи широко применялись на зимовьях еще в начале 20 века, а в 19 веке многие дома в русской деревне еще топились по черному, то есть трубы не было и дым вытягивался в специальную отдушину. Следующий шаг к цивилизации в зимних условиях это кирпич, он нужен что бы сделать трубу и нужен очень! Я думаю что такая печь, без которой жить зимой нельзя и стала прародительницей всей нынешней цивилизации. Логика требует уточнения…..

Как делали такую протопечь — из веток плели остов, его обмазывали глиной, давали высохнуть, потом опять и опять, а потом топили и грелись. Я предполагаю, что началось все так как и описывают историки — огонь добывался тяжело и его надо было беречь и переносить, делали корзину которую обмазывали глиной изнутри, глина обгорала и становилась твердой и огнеупорной и водонепроницаемой и это естественно легко заметить….ну и пошло и поехало.

Технология получения кирпича настолько проста и естественна, что не придумать ее можно было только в жаркой, жаркой африке. Скорее всего первые печи попытались сделать из сырцового кирпича — из него сделали печь, он обжегся, а потом обжиг стали делать специально. Вопрос только в глине и песке. Вот в фильме про викторианскую эпоху(это конец 19 века) на ферме, люди уже совершенно спокойно обжигали кирпича сколько надо для своих малых нужд: http://www.youtube.com/watch?v=iGyqrgqjSFE

И вот родилась знаменитая русская печка!

Обратите внимание на ее устройство это по сути дела та-же печь из глины, но только с трубой!

Что дает русская печь — все необходимое для простой жизни, можно готовить в печи, даже хлеб печь. Можно даже помыться внутри если печь большая.

Очень важный нюанс — при топке такой печки греется в основном верх — куда идет весь жар, это было неудобство так как низ печки оставался холодным и весь теплый воздух уходил вверх, по этому спали на полатях. Только в 1920 году русский инженер придумал усовершенствование — подтопок с боку с варочной поверхностью, благодаря которой можно было готовить на плите и нагревалась боковая стенка! То есть русская печь приняла свой окончательный вид в 20х годах 20 столетия.