Первые бани, где и когда они появились

Что такое баня, наверное, знают все. А если не знают, то хотя бы слышали это слово.

Во всяком случае, баня это полезно и здорово!

А что это такое, где и когда появились первые бани, мы попробуем вам сейчас рассказать.

Доподлинно неизвестно, где и когда появились первые бани и когда человек начал использовать их полезные свойства. Геродот, например, утверждал, что баня появилась одновременно у всех народов.

Как бы там ни было, совершенно очевидно, что появление бани стало закономерным результатом использования человеком огня и воды, и пара как их следствия.

Если так, то есть основания утверждать, что первые бани существовали уже где-то в каменном веке.

Также, согласно одной из легенд, прообразом бани и парилки стал горячий подземный источник, расположившись у которого, первобытные охотники согревались теплым паром, облегчали физическую боль и радовались чистоте своих тел.

Другая легенда гласит, что первые бани появились в результате простой случайности: человек видел, что когда шел дождь и его капли падали на раскаленные камни закрытого очага-каменки, появлялся пар. Он чувствовал при этом приятное тепло и специально начал поливать раскаленные камни водой.

То есть, первой баней можно считать само жилище с очагом посередине.

Первые же общественные бани выглядели как ритуальные шалаши, в которых был также размещен очаг.

Древнегреческий историк Геродот описывает первые бани, имевшиеся у племен скифов, живших на территории современных России и Украины. Скифы обтягивали шерстяным войлоком связанные верхними концами наклонно стоящие жерди. Внутри такой юрты, в ее центре, размещался котел с холодной водой, в который во время ритуального танца скифы бросали раскаленные камни. Также они бросали в котел и зерна конопли, придававшие пару аромат. В получившемся целебном паре наши далекие предки хлестали себя вениками так же как мы, после чего обливались и мылись.

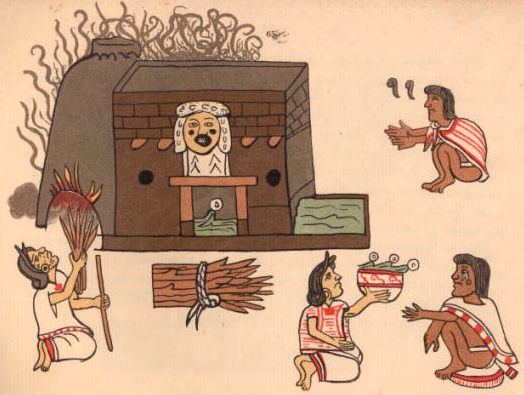

Нечто подобное на эту древнюю русскую баню можно встретить сегодня у американских индейцев, чьи низкие (1,5 м высотой) бани-темескали имеют вид конусообразного шалаша. Внутри такой бани индейцы выбирают и утрамбовывают землю. Нагретые на костре камни складывают в углубление в центре шалаша. Баня закрывается, и в темноте на камни брызгается холодная вода. Свою баню индейцы ставят у реки или ручья, чтобы можно было быстро охладиться.

Первые бани в странах Древнего Востока, первые упоминания о которых относятся к XIII веку до н.э., (Индии, Китае, Египте) были уже комфортабельными.

Врач из Португалии мистер Саншес, немало лет проживший в России во дворе при императоре, написал свою первую книгу о секретах и пользе русской бани, отметив ее колоссальное значение для укрепления здоровья русских людей и возможности исцеления различных заболеваний. Бани Москвы в действительность применялись в том числе и в лечебных целях. В 30-е годы 17 века в Москве открывались специальные лечебные бадерские бани.

© 2010, Парилка.by

При полном или частичном использовании материалов ссылка обязательна.

Статья «Бани Древней Греции»

Статья «Русская баня»

Статья «Финская сауна»

Статья «Тибетская баня»

Статья «Исландская сауна»

Статья «Египетская баня»

Статья «Грузинская баня»

Статья «Баня в Западной Европе»

Статья «Африканская баня»

Статья «Турецкие бани»

История русской бани и её значение в жизни русского человека

- Первое упоминание о русской бани

- Что представляла собой первая русская парная?

- Чем отличалась баня по-белому от баньки по-чёрному?

- Баня – это способ жизни и дань традициям

- Русская баня завоевала Европу

- В чем секрет популярности русской бани?

Ещё с древних времён человек посещал баню с целью поддержания гигиены и оздоровления своего организма. Но сегодня сложно найти конкретные факты того, что подтолкнуло древних людей создать баню. Может, это была капля, упавшая на раскалённую печь и превратившаяся в маленький клубок пара. А может, это была продуманная идея древних учёных. Но вне зависимости от этого, о парной человеку известно с древних времён, о чем свидетельствуют археологические находки.

Баня во все времена была для русского человека не банальным помещением для купания, а сакральным местом, где очищалось и тело и душа. Ведь духовное состояние для русского народа важнее, чем физическая форма. Люди, впервые побывавшие в парной, восторгались полученными ощущениями и утверждали, что заново родились, помолодев на несколько лет душой и телом.

Первое упоминание о русской бани

Первые парные начали появляться в древней Греции. Но уже в те далёкие времена их основным предназначением являлось не банальное принятие водных процедур. Для греков баня являлась местом, где они с пользой проводили свободное время. Здесь люди отдыхали и общались со знакомыми и даже занимались физкультурой. Древняя баня чем-то напоминала клуб людей по интересам. Но уже тогда человек подмечал уникальные лечебные и профилактические свойства парной. Да и своё название баня получила не просто так. В переводе с древнегреческого языка слово «баня» трактуется как «изгнание боли и грусти».

История возникновения русской бани на Руси началась позже, чем в европейских странах. Но и наш народ использовал её не только для помывки. Испокон веков она являлась местом, где проводились разные лечебные процедуры, которые наполняли человека здоровьем и хорошим настоянием. По историческим данным врачеванием на Руси занимались церковнослужители, и это подвигло великого князя Владимира издать указ о передачи бани во владение церкви.

Что представляла собой первая русская парная?

История появления деревенской бани началась с маленькой и очень низкой деревянной постройки, которая быстро нагревается и долго держит внутри тепло. Частично стены парной погружались под землю или осыпались грунтом. Это помогало удерживать в помещении тепло, достаточно длительное время без подтопки.

В постройке первых бань применялся самый доступный и дешёвый на то время материал — древесина. Обычно использовался берёзовый или липовый сруб, обладающий приятным ароматом и стойкостью к воздействию влаги. Строительством конструктивно простого деревянного сооружения занимались опытные плотники, передававшие секреты своим детям. И это превращалось в семейную традицию. Самая первая «чёрная баня» имела простейшую конструкцию, и состояла из двух отдельных помещений.

Моечно-парное помещение являлось основным и в нем сооружали топку, где с одной стороны размещался резервуар для воды, а с другой раскладывались дикие камни, которые после прогрева являлись основным тепловым источником. Парная оснащалась специальным инвентарём и имела следующие особенности:

- Обязательным атрибутом парной являлся полок – длинная скамья из дерева, которую размещали напротив печки-каменки рядом со стеной. Она служила лежаком, на котором находился человек, когда парился. В парной устанавливались скамейки для банного инвентаря. Они изготавливались из древесины, и обычно это была липа или береза.

- В качестве банного инвентаря использовались тазы из меди или металла, разные ковши, мочалки из натуральных растительных материалов, веники и другая банная утварь. Моющим средством обычно являлась зола или жидкое мыло. В углу всегда стояла кадка, изготовленная из дерева которую наполняли холодной чистой водой.

- В углах помещения всегда висели пучки с лечебными травами, издающими приятный аромат. Обычно это был чабрец, мята и другое разнотравье. Плюс ко всему травы использовали в качестве мягких веников, которыми делали целебный массаж.

Дополнительно в бане обустраивался предбанник – маленькое помещение, где люди оставляли свою одежду и другие вещи, которые нельзя мочить. Здесь переводили дух после принятия водных процедур. В предбаннике устанавливали чан наполненный квасом, пивом или другим, исконно русским напитком, без которого визит в баню утрачивал смысл. Квас, использовали не только для питья, а и подливали на камни или запаривали в нём веники. Для удобства на полу в предбаннике всегда расстилали грубый войлочный материал или сено.

Чем отличалась баня по-белому от баньки по-чёрному?

Создание русской бани по-белому, на Руси произошло позже парной по-чёрному, но благодаря её удобству она постепенно вытеснила предшественницу. Первые парные не имели дымохода, через который выводится дым, а свежий воздух запускался через периодически открывающуюся дверь. В такой парной дым скапливаться внутри помещения, что создавало массу неприятностей. Позже появилась баня по-белому, где в качестве теплового источника выступала каменка, оборудованная дымоходом для отвода отработанных газов от сгорания дров.

Для протопки бани по-чёрному людям приходилось делать массу малоприятных вещей:

- после окончания топки в бане закрывали дверь, а пол от сажи отмывали водой;

- помещение перед использованием по прямому назначению нужно было выдержать не меньше четверти часа, чтобы оно просохло и набрало жар;

- потом убирали остатки углей и выпускали первый пар, который смывал сажу с каменки, и затем переходили к водным процедурам.

Баня, по-чёрному, очень неудобная в топке и её не получится подтапливать во время мытья. Но зато едкий дым устраняет любой запах от предыдущих посетителей чего нельзя достичь в современных парных. Такую особенность очень любили и ценили наши предки.

Кроме бани по-чёрному в те давние времена был ещё один любопытный способ попариться прямо в русской печи, которая была в каждом деревенском доме. Печь хорошенько протапливалась, а на дно расстилалась солома. После этого человек влезал внутрь, взяв с собой таз с водой, которой обдавались раскалённые печные стенки. Приняв паровую ванну, человек выходил и обливался ледяной водой. Такое странное удовольствие могли себе позволить даже престарелые люди, которых вдвигали внутрь печки на специально подготовленной доске.

Баня – это способ жизни и дань традициям

История и традиции русской бани – это образ жизни, который сопровождал русских людей со дня их рождения и до дня их смерти. Ни одна другая мировая культура не приняла баню, как это сделали на Руси. Она стала обязательным культом, который проводили с регулярной периодичностью.

- Без бани не проходило ни одно торжественное событие. Случайный гость в доме, первым делом приглашая хозяином в парную и потом за стол. Эта традиция даже отразилась в русских народных сказках и древних летописях.

- Любой девичник или мальчишник, никогда не проходил без посещения парной. И даже после узаконивания отношений семейные пары обязаны были принимать водные процедуры каждый раз, когда у них происходила супружеская близость, в особенности перед посещением церкви.

- Баню посещали люди с разными болезнями, особенно это касалось простуды, насморка, кашля или проблем с суставами. Терапевтический эффект от, казалось бы, простой процедуры, производил мощное воздействие на человеческий организм, изгоняя любую хворь.

- Регулярное посещение парной являлось отличным профилактическим мероприятием для предупреждения разного рода заболеваний. В парной все клетки человеческого организма заряжались энергией, которая заставляла их функционировать по-новому, запуская процесс регенерации. А благодаря резкой смене высокой на низкую температуру, когда сразу после парной люди ныряли в прорубь или в снег происходило закаливание организма и улучшение иммунитета.

История происхождения русской бани в России нашла своё отражение в народном творчестве и задокументирована в летописях. Ещё великий русский историк занимающийся исследованием обычаев и традиций народов древней Руси – Н.И. Костомаров многократно писал в своих письменных творениях о том, что люди ежедневно ходили в парную не чтобы попариться или поправить здоровье, а ради своего удовольствия. Он же писал, что парится в парной для русского народа – это оригинальный обряд, который никогда не нарушался ни детьми, ни взрослыми.

Русская баня завоевала Европу

Широкому распространению традиции париться на Руси поспособствовал Петр Первый. Им был издан указ, который освобождал владельцев парной от уплаты пошлины. В период правления Петра великого в Москве и Петербурге появилось просто огромное количество общественных русских бань, где люди собирались для приятного времяпрепровождения. Они предназначались для Купцов, интеллигенции и знати. Сегодня в Москве сохранилась уникальная Сандуновская парная возрастом более двух столетий.

Иностранцы, посещавшие древнюю Русь, с изумлением отмечали, что русские привыкли часто мыться, что не присуще народам других стран. В реальности существовала традиция мыться каждую неделю в субботу. Но иностранцы, которые редко принимали водные процедуры, считали, что русские все время посещают парную. Известным немецким путешественником писалось, что в России нет ни одного населённого пункта, будь то большой город или маленькая деревушка, где нет бани.

В европейских странах обычай париться, начал возрождаться благодаря Петру Первому и его армии, наводившей ужас на французов тем, что солдаты парились в бане, после чего ныряли в прорубь, несмотря, что на улице стоял сильный мороз. А когда в 1718 году Пётр Первый отдал приказ построить на берегу роскошной реки Сены первую парную, парижане были просто в ужасе. А само строительство бани вызывало интерес зевак, которые приходили поглазеть на это чудо.

В чем секрет популярности русской бани?

По мнению большинства исследователей российской истории и её традиций, секрет бани очень простой: она очищает дух и тело, наполняя их чистыми помыслами и здоровьем. А архитектура незамысловатого строения – это стандартное помещение из дерева, в котором размещается печка-каменка, что позволяет иметь парную людям с любым уровнем достатка, как богатому дворянину, так и простому бедному земледельцу.

Рассматривая особую привязанность к бане и востребованность ритуала париться на протяжении всей истории, можно с уверенностью утверждать, что русские стремились быть чистыми, опрятными, здоровыми и с ясным умом. И баня им в этом помогала. Традиция ходить в баню, напоминает простое бытовое явление и при этом является культурой и даже образом жизни русских людей. Этот обычай передавался и будет дальше передаваться из поколения в поколение, оставаясь признаком принадлежности к русскому народу.

Бани разных стран или 9 оплотов гигиены со всего мира

Перед веником что курьеры, что олигархи — все равны, потому что ходят исключительно голышом. Далее — ценные сведения о 9 оплотах гигиены, равенства и братства со всего света.

Где именно появились первые бани, история умалчивает. А вот завоевывать мир они пошли тремя путями. Первый вел из Древнего Египта в Спарту, а затем (через Рим и Византию) в Турцию. В турецких купальнях — теплые полы да стены. Второй банный путь — через русский север к финнам, а через Сибирь — и вовсе в Америку. В русской бане нагревают сам воздух горячим паром. И третья дорожка вела с Дальнего Востока в Среднюю Азию и Японию. Тут тело согревают водой, опилками и камнями.

1. Рим

То ли баня, то ли город — древние римляне отгрохали свои термы на загляденье, с затеями вроде позолоты и росписи. Самые большие — термы Каракаллы, за один раз — две с лишним тысячи голых тел. Тут же помещались гимнастический зал, библиотека и буфет. Римские термы — вообще аналог нынешних

Нынче помывочные дворцы в руинах, а термы Каракаллы (или то, что от них осталось) находятся под охраной римской полиции.

2. Турция

Хамам — это восьмиугольное мраморное помещение с теплым полом. Потолок — непременно в форме купола, чтобы конденсат не капал на горячие тела, а мирно стекал по стенкам. На полу — горячие плоские камни, на которых удобно разложить усталые телеса. Попирать кого-то ногами тут обычное дело: так усатые банщики делают мыльный массаж.

На женской половине девицы потребляют щербет и мажутся розовым маслом. Когда-то здесь турчанки натирали ноги, подмышки и срамные места мышьяковой мазью, чтобы избавиться от лишних кудрей. Иные обрабатывали даже ушные раковины и полость носа. Еще бы — в гаремах-то конкуренция! У девственниц был особый статус: только они могли париться голыми, остальные — в тонких одеждах до пола.

Видная турецкая баня есть в Стамбуле, называется Чагалоглу, в работе с 1741 года. Когда-то здесь парились турецкие султаны, а теперь даже снимают кино. Например, эпопею про Индиану Джонса.

Город купален — это про Будапешт. Прямо посреди столицы расположились термальные источники, которые было бы грехом не переоборудовать в бани. Вот венгры и предпочли не грешить: во времена турецкого владычества в ХVII веке построили знаменитые Часар, Кирай и Рудаш. Стеклянные крыши, замысловатая мозаика и

В бане под названием Сечени можно поселить человек сто — и всех царского рода. Потому что посреди Будапешта в городском парке под бани выстроен натуральный дворец. Тут же — самый горячий источник Европы, 77 градусов по Цельсию. Энтузиасты моются прямо под открытым небом.

Интересный факт: при советской власти мадьярки могли заходить в баню нагишом, в одном переднике с кармашком для ключа. Нынче даже в однополых заведениях моются в спецкостюмах.

4. Русь

Банный метод, который потом окрестили русским, придумали народы Приуралья, соединив вместе деревянный сруб, очаг с углями, камни и воду, которой эти камни щедро поливают. Топить русскую баню можно было по-белому и по-черному. Черная мыльня — это деревянное строение совсем без трубы. Дым уходит в открытую дверь, а копоть оседает на стенах да потолке. Такую избушку хорошо ставить на берегу речки, чтобы из парильни — сразу в воду, по-старинке. Баня по-белому для неженок — это предбанник с самоваром и баранками, парилка с печкой, лавочкой и дымоход.

Самые знаменитые русские бани «с историей» — московские Сандуны. Истинный почитатель парилки обязан хоть раз помыться в отделении, где снимали последние кадры «Броненосца «Потемкина».

До 1743 года в русских банях граждане обоих полов мылись вместе, пока сенатский указ не пресек блуд.

5. Финляндия

Самая известная сауна — та, что финские граждане построили в олимпийской деревне Берлина к играм 1936 года. Увы, чистилище обратилось в ад под бомбами Второй мировой войны. А в самой Финляндии сегодня больше 2 миллионов саун (на 5,3 миллиона человек).

Интересный факт: в соседней Швеции преступлением считается не продажа, а покупка «любви» у доступных гражданок. А вот в Хельсинки в нужных саунах — пожалуйте на выбор. Хочешь, местную красавицу предложат, а надо — так русскую или эстонку подешевле.

6. Новый свет

Баба-Яга — вовсе не коварная людоедка, как поучают сказки. Зазывая Ивана-царевича в печку, она не пироги с человечиной собиралась печь, а как следует отмыть грязнулю. Так и мылись раньше в Сибири: выгребали из каменки все угли, ставили лоханку с кипятком — и мойся на здоровье. Оттуда обычай купаться в очаге дошел до Америки. Индейцы рыли свои бани прямо в земле, и забраться в такую парильню можно было только на карачках. Позже начали строить особый вигвам на краю поселения: посередке горячие угли, а вокруг них краснощекие индейцы хлещут друг друга вениками из кукурузных стеблей. Называлось такое строение «темаскаль»: на потолке окошко, стены низкие, даже в полный рост не встанешь. Потому индейские банщики были сплошь горбуны да карлики.

Царские купальни индейцев майя можно сейчас найти в Мексике в пригороде Канкуна городе Чичен-Ица. Но помыться вы там не сможете: город пустует уже лет пятьсот.

7. Япония

Баня по-японски называется «офуро». Вместо традиционной печки с углями и лавок — деревянная бочка с горячими опилками. Садишься в такую бочку почти по шею и мнишь себя Диогеном. Вместо опилок можно сидеть в обычной воде, разогретой до 45 градусов. Главное — голова в холоде. И никакого мыла — жир убиенных животных несимпатичен буддистам.

Общественная японская баня прозывается «сэнто»: в бочке сразу десятку человек тесновато, потому японцы сидят рядком в бассейне. И на тесноту не сетуют: сэнто — скорее, клуб, где разморенные мужчины в бочках вершат судьбы родины.

В токийской бане онсэн (с водой, привезенной из горячих источников) — десятки ванн и бочек. Эти бочонки — не с ромом и даже не с пивом, а с живыми японскими джентльменами. Люд попроще ходит в публичные баньки, которые есть на каждом углу и называются просто «ю» — горячая вода.

8. Корея

Это бодрые славяне привыкли: из парилки — сразу в ледяную прорубь. А корейцы душевные силы берегут. Потому затеяли в своих банях чуть ли не с десяток бассейнов с разными температурами. Окунаться следует по очереди: от самого горячего к самому холодному и наоборот. Еще тут есть специальная комната, где принято ловить ароматы, то есть дышать травами и смолами. На полу разложены горячие камешки: сыплешь на них какую-нибудь сухую труху и вдыхаешь целебный аромат.

Корейцы — люди стеснительные. Потому первые общественные бани открыли всего лет сто назад. Зато сейчас есть даже банные туры в Сеул. Чаще всего туристы ходят в Чимчильбан. Местоположение возле продуктового рынка никого не смущает. Здесь можно провести всю ночь и даже поспать, экономя на гостинице.

9. Средняя Азия

Не рой яму другому — вырой себе самому. Именно так в Средней Азии, в частности в Таджикистане, ходят в баню: зарываются в прокаленный солнцем песок. Трудолюбивые таджики скребут со скал его особую черную разновидность, которую в нагрузку к приданому можно передать молодому поколению. Если в турецких краях Вы увидели голову, торчащую из земли, — знайте, это не баня, а детские шалости. Потому что у человека в бане на лбу должен быть холодный компресс, над головой — защитный зонтик. А почтенный врач Авиценна советовал родичам подкармливать головы арбузом, чтобы пот и прочая спровоцированная бахчевой культурой жидкость уходила сразу в песок. Глядишь, какой-нибудь хлопчатник прорастет на месте семейной бани. Экономия!

В Узбекистане, в городке Нурата есть не дом, а полная чашма. То есть «родник» по-таджикски. Местная чашма — это молельня, купальня и святые мощи. Потому-то здешний песок и земля считаются целебными.

Источники фотографий:

flickr.com, commons.wikimedia.org, id.wikipedia.org

Дата публикации: 2015-08-23

Русская паровая баня — Википедия

Русская баня, картина Е. М. Корнеева, 1812 год.Русская паровая баня — выделенное помещение для гигиенических процедур, включающих в себя прогрев тела (парение) с использованием горячего банного пара. «Баня (паровая, русская баня) — строение, где моются и парятся не просто в сухом тепле, а в пару»[1]. «Баня — это помещение, предназначаемое для омовения всего тела теплой водой… у нас под словом „баня“ обыкновенно подразумевают паровую баню, которая у наших соседей и других народов известна под названием русской бани»[2].

Под «банным паром» имеют в виду высоковлажный горячий воздух, способный выделять на тело человека горячий конденсат (росу), порой с ощущениями жжений, пощипываний и покалываний кожи. «Банный пар» традиционно получают путем плескания воды на раскаленные камни. Настоящее русское парение производится с помощью банного веника (из веток деревьев или из пучка трав) с целью нагнетания банного пара на тело при взмахах и механического очищения кожи при хлестаниях.

Современные назначения[править | править код]

По исходному потребительскому назначению русская паровая баня является бытовой горячей мытейной процедурой — разновидностью парных бань[3]. Однако, в процессе ухода массового бытового мытья в квартирные ванные комнаты, на первый план стали выходить сопутствующие функции бань в части лечения, отдыха, досуга, обрядов и общения в тепле[4]. Фактически русская паровая баня стала все больше восприниматься как теплый водный курорт (спа-процедура) с множеством оздоровительных и развлекательных назначений[5][6][7].

Современные воззрения на сауну и баню[править | править код]

Процесс пересмотра основного назначения бань происходил во всех странах мира. Так, в германских землях мытейные паровые бани, в частности, басту в Швеции (и сауна в Варсинайс-Суоми-Эстерланд как провинции Швеции с 1155 года), стали запрещаться церковью из-за упадка нравов при неизбежно совместном мытье, и гигиенические функции ушли в домашние купели[8]. Запрет поддерживался и официальной медициной, поскольку басту и сауны были преимущественно курными и вредными для здоровья[9]. Вхождение Финляндии (вместе с Суоми) в состав Российской Империи в 1809—1917 годы не сильно изменило положение дел. У восточных же финнов (в частности, карелов) мытейные банные традиции никогда не прерывались, и у них до сих пор сохранился исходный древний смысл саун как горячего мытья, в том числе, с паром и вениками[10][11] . Россия не стала вслед за Европой запрещать бани, но в очередной раз (после решения Стоглавого собора 1551 года и указа Правительствующего Сената 1741 года) окончательно запретила Уставом благочиния от 1782 года совместное мытье разных полов в общественных банях.

Пересмотр взглядов на сауну[править | править код]

На Олимпийских Играх 1936 года Финляндия опробовала медицинскую методику реабилитации спортсменов путем прогрева тела в чистом жарком воздухе. Это породило впоследствии высокотемпературную сухую (безводную) процедуру (под коммерческим брендом «современная финская сауна»), совсем не имеющую мытейных функций и предназначенную строго для оздоровлений (1) путем выделения «шлаков» из организма при потении и (2) путем закаливания организма при последующим охлаждении тела холодной водой[12][13][14]. В последствии сауна приобрела в Финляндии также и обрядовые функции строгого доверительного общения. Вслед за Финляндией, в Швеции и Германии появились аналогичные оздоровительные басту, не имевшие столь строгих благочинных нравов и приобретшие, в частности, черты нудизма и развлекательного аттракциона (например, в виде волн пара опахалом на публику с открытой каменки). Применение банных терминов к немытейным процедурам прошло в указанных странах безболезненно, поскольку прежние гигиенические банные традиции были давно утеряны.

Пересмотр взглядов на баню[править | править код]

Уровень непонимания концепции финской сауны в СССР был некогда таков, что в 1957 году В. М. Молотов резко осудил Первого Секретаря КПСС Н. С. Хрущева за ночное посещение финской сауны по личному приглашению Президента Финляндии Урхо Кекконена[15][16][17]. Позже в 1960-е годы было признано, что финские сауны — это медицинские физиотерапевтические процедуры без гигиенических назначений, в отличие от русских бань — мытейных процедур, причем морально устаревших.[18]. В санаториях и домах отдыха СССР появились престижные лечебно-оздоровительные финские сауны, которые, однако, постепенно приобрели культурно-развлекательные функции коллективного отдыха (с дружескими застольями в теплой наготе). Такие «шашлычно-распивочные» сауны затем уже в РФ (в том числе, и под коммерческим брендом «настоящих русских паровых бань») широко распространились в личных загородных усадьбах как гостевые строения и в городах как коммерческие досуговые заведения с самыми разнообразными назначениями, в том числе и интимными. Современные «настоящие русские бани» сосуществуют параллельно с традиционными мытейными банями (в том числе, и с парилками), что вносит терминологическую путаницу в современные банные понятия.

Отличия современных бань от современных саун[править | править код]

Если финны порой признаются, что затрудняются дать четкий ответ, что же такое современная сауна[19], то у русских «четких» определений современной русской паровой бани много. И все они, как правило, безаппеляционные и разные, зачастую противоречивые. Общественный консенсус в части определений и терминологии отсутствует. Одни считают, что сауна — это, якобы, сухое неподвижное парение, а паровая баня — это паровое парение веником. В саунах, мол, температура высокая, влажность воздуха низкая, печь металлическая, каменка открытая, конвекция сильная, полки не зашиты, стены отделаны вагонкой и т. п. В банях же температура существенно ниже, влажность воздуха выше, печь кирпичная, каменка закрытая, конвекция слабая, полки зашиты, стены бревенчатые и т. п. То есть, все эти определения исходят не из тождественности сути бань и саун в прошлом, а преимущественно из гипотетического противопоставления современных паровых бань и сухих саун как антиподах.

Микроклимат русских паровых бань[править | править код]

В простонародном быту для оценки микроклимата обычно ограничиваются простейшими чувственными понятиями — холодно или жарко, сухо или влажно, плохой пар или хороший, вкусный пар или, к примеру, душный. Вместе с тем, для целенаправленного приготовления нужного микроклимата полезны математические соображения. Так «на словах и на пальцах» невозможно объяснить, зачем перед увлажнением паром баню желательно непременно высушить.

Используемые метеорежимы[править | править код]

Хомотермальная диаграмма. Типичные метеопараметры паровых бань (или выделенных парилок в парных банях). При контактном охлаждении влажного воздуха метеоточки сдвигаются влево не по горизонтали, а вдоль хомотермальной кривой ХТ, поскольку сохраняют точку росы (абсолютную влажность воздуха) вплоть до начала конденсации водяного пара при достижении 100%-ной относительной влажности воздуха.Климатические режимы всех «русских паровых бань» находятся в диапазоне 45-80оС градусов Цельсия и высокой абсолютной влажности воздуха (более 50 г/м3, то есть с точкой росы воздуха выше 40оС). Метеопараметры всех парных бань описываются (в координатах температура-относительная влажность воздуха) хомотермальной диаграммой с использованием понятия универсальной «хомотермальной кривой ХТ», отвечающей точке росы 40оС[20]. Экстремальным режимам (для банных «героев») соответствуют абсолютные влажности воздуха порядка 70-100 г/м3, отвечающие точкам росы 50-55оС[21]. Парение веником накладывает ограничения на температуры паровых бань, поскольку при высоких температурах веник пересыхает. Обычно «веничные» бани имеют (на уровне полка для парения) температуру не выше 60оС, но высокую относительную влажность не менее 50 % (то есть, веник и полки во время процедуры практически не высыхают). Пользуются успехом и более высокотемпературные (60 — 80)оС паровые бани с не обжигающим губы «сухим» паром, «легко» вдыхаемым полной грудью, как «над горячей картошкой». В этих условиях используется сохнущий веник («шелестящий»), но весьма весьма ограниченно — парение осуществляют преимущественно в неподвижном воздухе сидя или лежа на сухом полке. Как следует из приводимой диаграммы, высокотемпературные режимы действительно являются суховоздушными (то есть с более низкой относительной влажностью, чем низкотемпературные), хотя и имеют точку росы выше 40оС с возможностью конденсации паров на тело человека. Ввиду неизбежной неоднородности метеопараметров бань по высоте помещения (обусловленной всплытием и накоплением горячего высоковлажного воздуха у потолка), часто пользуются понятием «парового пирога» как резервуара горячего влажного воздуха у потолка в период между подачами пара.

Получение необходимого микроклимата[править | править код]

Банно-паровая диаграмма в координатах «температура-абсолютная влажность воздуха». Физические характеристики паровоздушных смесей.Процесс формирования банных метеорежимов опиcывается банно-паровой диаграммой[22], то есть той же хомотермальной диаграммой, но в координатах (температура-абсолютная влажность воздуха) или (температура-массовая доля водяных паров в паровоздушной смеси). На банно-паровой диаграмме (см. Парная баня) над кривой насыщенного пара располагаются «сырые» метеоусловия пересыщенного пара (переохлажденного), образующие туман в воздухе («клубы пара»), а ниже кривой насыщенного пара располагаются метеоусловия перегретого пара (ненасыщенного), обеспечивающие высыхание мокрых поверхностей, нагретых до температуры воздуха. Что касается мокрых поверхностей (например, кожи человека), нагретых до температуры 40оС, то их высыхание возможно лишь при абсолютных влажностях ниже 50 г/м3, отвечающих хомотермальной кривой ХТ. Относительная влажность воздуха определяется арифметическим отношением длин отрезков а/б (то есть «а : б»). Метеоточки с одинаковой абсолютной влажностью А и Б отличаются тем, что смесь Б требует большего охлаждения до достижения конденсации на линии насыщенного пара (то есть, в частности, при вдохе смеси Б тепло конденсации выделяется в более глубоких зонах дыхательных путей).

Банно-паровая диаграмма в координатах «температура-абсолютная влажность воздуха». Формирование микроклимата при смешении двух различных паровоздушных смесей.Банно-паровая диаграмма наглядно показывает, какие именно метеопараметры образуются при адиабатическом смешении двух различных паровоздушных смесей. Так, например, при смешении паровоздушных смесей с метеопараметрами 1 и 2 могут быть получены только метеоточки, располагающиеся на отрезке прямой (1-2). Другие метеоточки при этом можно получить лишь путем контактных охлаждений или осушений образующихся паровоздушных смесей. Исходные метеопараметры 1 и 2 желательно выбирать таким обрахом, чтобы отрезок (1-2) не пересекал кривую насыщенного пара, в противном случае будут образовываться паровоздушные смеси, выделяющие жгучую росу и ошпаривающие тело человека.

Желаемую метеоточку «0» (в климатической зоне паровых бань) можно получить разными способами. Можно смешать исходный сухой воздух 1 с горячим увлажняющим воздухом 2 (а в пределе, с чистым водяным паром на продолжении отрезка 1-2, см. Парная баня). Видно, что повышение абсолютной влажности в исходной метеоточке 1 может неизбежно привести к пересечению отрезка (1-2) с кривой насыщенного пара. Поэтому исходный воздух перед увлажнением желательно осушать. Выбор более холодной исходной метеоточки 3 приводит к необходимости применять более пологий отрезок (3-4), то есть использовать менее влажный горячий воздух 4 (или, соответственно, более горячий чистый пар на продолжении отрезка 3-4). То есть в относительно холодной бане необходимо использовать сильно перегретый пар с каменки (на практике с температурой до 300-400оС). Если в бане воздух переувлажнен (вплоть до обжигающего состояния с метеоточкой 5), то его переводят в желаемую метеоточку 0 смешиванием с горячим сухим воздухом 6 (или «посадкой» высоковлажного воздуха на пол с осушением по стрелке 7). Банно-паровая диаграмма пригодна также для анализа микроклимата в бане при непрерывной подаче пара, в том числе и сырого с брызгами.

Печи для паровых бань[править | править код]

В настоящее время считается, что печи для современных русских паровых бань должны в первую очередь нагревать камни, затем нагревать помещение (умеренно) и при необходимости нагревать воду (как правило, в ограниченном объеме).

Печи же для современных саун должны в первую очередь нагревать помещение (до 90оС за 30 минут по евростандарту EN 15821), затем нагревать камни и при необходимости нагревать воду.

Печи же для традиционных паровых бань (и традиционных паровых саун) должны в первую очередь нагревать воду (в больших количествах не менее 50 литров), затем нагревать пемещение и при необходимости нагревать камни.

Недостаточный учет этих особенностей приводит порой к путанице и к ошибкам выбора банной печи.

Технические требования к банным печам[править | править код]

Современные банные печи не должны создавать сильной конвекции в помещении, не должны создавать чрезмерные уровни теплового излучения на тело человека, не должны перегревать помещение бани и должны давать максимально горячий пар[23][24][25].

Конвекция в бане (в виде воздушных потоков — циркуляционных или вентиляционных) приводит к перемещению горячего высоковлажного воздуха к холодному полу или во внешнюю атмосферу, и накопление «пара» в бане становится невозможным. Поэтому печи для паровых бань не должны иметь чрезмерно горячих (условно с температурой выше 200оС) теплообменных поверхностей, приводящих к появлению развитой свободной конвекции (в отличие от саун, где горячие стенки печи должны, наоборот, обеспечивать высокую конвекцию). В этом плане наиболее подходящими печами для паровых бань являются кирпичные, тем более, что они максимально пригодны для длительно работающих общественных бань[26][27]. Вместе с тем, низкие температуры теплопередающих поверхностей и высокая теплоемкость кирпичных печей приводят к тому, что теплоотдача становится низкой. И времена прогрева бань кирпичными печами оказываются существенно большими, чем саун металлическими печами. Поэтому желательна возможность регулирования уровня конвекции. Так, в сельских и дачных банях часто с успехом применяют нетеплоемкие металлические печи, обеспечивающие большую теплоотдачу во время разовой протопки и малую теплоотдачу во время кратковременного парения. Для коммерческих паровых бань с длительным непрерывным парением (в парилке с веником) разрабатываются конструкции металлических банных печей с постоянно малой теплоотдачей во время непрерывной протопки.

Тепловое излучение от печи может оказывать изнуряющее воздействие на человека при длительном парении. Уровень теплового излучения определяется температурой внешних (ограждающих) поверхностей печи, поэтому может быть малым даже в случае сильной конвекции в бане (например, при наличии конвективных зазоров между топкой и кожухом металлической печи).

Перегрев помещения бани свыше 80оС приводит к переводу паровой бани в сухую сауну (поскольку паровые режимы становятся экстремально горячими, и приходится снижать абсолютную влажность воздуха). Сухие же режимы бань приводят к пересыханию веника.

Горячий пар зачастую ошибочно понимают как пар, получаемый при поливе воды на раскаленные камни (или чугунные чушки). Однако, с раскаленных камней (даже сильно нагретых вплоть до малинового свечения) вода выкипает-испаряется с образованием пара с температурой не более 100оС, причем при наличии хлопков в каменке (взрывообразных выкипаниях в зазорах между камнями) — с брызгами. Поэтому для получения горячего пара раскаленные камни необходимо помещать в окружение раскаленных кирпичных или металлических стенок. В такой, так называемой «закрытой каменке», брызги попадают на раскаленные стенки и испаряются. Затем осушенный (лишенный брызг) пар нагревается (перегревается) в объеме над раскаленными камнями до требуемых высоких температур 200 — 500оС и только тогда поступает в помещение бани. Для лучшего нагрева пара желательно наличие лабиринтных каналов, например, в слое раскаленных камней или в щелях раскаленной дверки каменки. В банной практике бытует ошибочное, но очень распространенное мнение, что с раскаленных камней идет некий максимально «мелкодисперсный» пар, как раз требуемый парильщикам. А с холодных (недостаточно прогретых) камней идет некий «крупнодисперсный» пар, создающий ощущение першения в горле (как в случае душных «клубов пара» из кипящего чайника на кухне). Такая идеология и терминология в корне не верна. С каменки надо получать не некий «мелкодисперсный», а бездисперсный молекулярный пар (однофазовый газ), способный выделять теплоту конденсации при охлаждении до точки росы.

Конструктивные схемы печей[править | править код]

Принципиальные схемы современных печей для паровых бань.Конкретных конструкций дровяных банных печей для паровых бань много[28]:

1 — кирпичная печь с фильтрующей каменкой (с «камнями в огне»),

2 — кирпичная печь с пламенной каменкой, обогреваемой сверху,

3 — кирпичная печь с каменкой в металлическом контейнере,

4 — металлическая печь с погружной каменкой, обложенная кирпичем или камнем,

5 — металлическая бытовая печь для мытейной бани,

6 — металлическая печь с конвективным кожухом и открытой каменкой в погружном контейнере,

7 — металлическая печь с конвективным кожухом и открытой каменкой в погружном контейнере, разделенном на испарительную и перегревающую зоны,

8 — металлическая печь с закрытой каменкой с перегревом пара (в горячих зазорах, трубах, каналах),

9 — металлическая печь с открытой каменкой в контейнере над топкой,

10 — металлическая печь с закрытой каменкой в контейнере вокруг топки,

11 — металлическая печь с открытой каменкой в сетчатом контейнере вокруг топки,

12 — металлическая печь с осушением и перегревом пара от кипящей воды.

Стали также практиковаться газовые и электрические печи-каменки, электронагреватели разных систем (инфракрасные, стеновые, панельные, отопительно-паровые и т.п.) в комбинации с парогенераторами и пароперегревателями.

Строения для паровых бань[править | править код]

Поныне действующие частные паровые бани (бревенчатые и дощатые) в районном центре Верхняя Тойма, Северная Двина.Русская паровая баня сейчас представляется в народе как некий особый архитектурный тип строения в виде отдельно стоящей бревенчатой постройки с характерным обликом. Однако, бани в исходном греко-европейском понимании — это просто место для мытья, а мытье обустраивалось в совершенно разных типах строений, как правило, в морально устаревших, но простых, хорошо освоенных и дешевых видах ранее бытовавших жилых построек[29][30][31]. И эти постройки стали называть банями. Так, с появлением курных жилых изб (наземных бревенчатых клетей-срубов с печами) теплые жилые землянки и полуземлянки (с бревенчатыми стенами-перекрытиями и с костровым обогревом) продолжили свою жизнь как курные банные строения — «лазни» у северо-западных славян, «истопки» в Киевской Руси, «сауны» (дымлянки) у финских народов, «басту-стуба» у германских народов, «пиртис» у литовцев, «мунчи» у татар Поволжья и т. п.[32]. Со временем морально устаревшие курные жилые избы (наземные срубы с открытой печью-каменкой) у северо-западных славян продолжили жизнь как черные мыльные избы, а впоследствии и белые (бездымные) избы с трубными печами продолжили жизнь как белые бани. Также и жилые дощатые сараи и бараки с трубными печами стали применяться в утепленном варианте как банные каркасные строения. Смена назначения строений иллюстрируется на примере «истопки», которая была сначала жилым, затем банным строением, а сейчас бытует у западных славян как обогреваемый костром погреб для хранения овощей и фруктов.

Баня-теремок в Абрамцево. Проект И. П. Ропста в составе «жаркая, мыльная, раздевальная», 1878 г.

Баня-теремок в Абрамцево. Проект И. П. Ропста в составе «жаркая, мыльная, раздевальная», 1878 г.В настоящее время архитектурный облик русских паровых бань представляется крайне пестрым. В сельской местности бревенчатые и дощатые бытовые бани (кое-где даже курные) имеют порой удручающий вид, хотя и с успехом справляются с вопросами круглогодичного мытья даже в северных регионах. В дачных и коттеджных поселках паровые бани строятся как интерьер усадьбы, и их стараются оформить красиво по примеру финских саун. В музейных проектах и в коммерческих досуговых паровых банях преобладают богато декорированные в сказочном стиле срубы из цилиндрованных бревен.

Городская баня во Владивостоке.Вместе с тем, выделенные из мытейных помещений парилки с кирпичными печами с закрытыми каменками (воспринимаемые ныне как древние классические, исконно русские паровые бани) зародились вовсе не на Руси, а позже в банях Российской империи, причем не в сельских, а в городских общественных банях, давно выполняемых в виде самых разнообразных каменных зданий (ныне зачастую многоэтажных, использующих также и прогрессивные европейские методы мытья и купания в ваннах, бассейнах и душах).

- ↑ Даль В. И., Толковый словарь живого великорусского языка, М.: Общество любителей рос. словесности, учр. При Имп. Моск. Ун-те, 1865.

- ↑ Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А., Энциклопедический словарь, СПб, 1890.

- ↑ Гольденберг Н. А., Бани для войск и народных масс, СПб, типография Е. Евдокимова, 1898.

- ↑ Галицкий А. Баня парит — здоровье дарит, М.: Панорама, 1991.

- ↑ Галицкий А. В., Щедрый жар, Очерки о русской бане и ее близких и дальних родичах М.: Физкультура и спорт, 1980.

- ↑ Сафин В. А., Строим баню, М.: Стройиздат, 1990.

- ↑ Рубинов А., История бани, М.: Новое литературное обозрение, 2006.

- ↑ Александр Ранних, Эссе на банно-саунную тему, Независимая газета от 22 декабря 2000 года.

- ↑ Mikkel Aaland, Sweat. Illustrated History and Discription of the Finnish Sauna, CAPRA PRESS, 1978.

- ↑ Калевала. Карело-финский эпос, пер. Л. П. Бельского, М.: ГИХЛ, 1956, руна 23.

- ↑ Винокурова И. Ю. Банные обряды жизненного цикла человека в вепсском культурном ландшафте, Труды Карельского научного центра РАН, № 4, 2012, с.57-67.

- ↑ Боголюбов В. М., Пономаренко Г. Н., Общая физиотерапия, М.: Медицина, 1999.

- ↑ Конья А., Барджер А., Финская баня, М.: Стройиздат, 1981.

- ↑ Рольф Пинер, Сауна для удовольствия, красоты и здоровья, М.: Гранд, 2002.

- ↑ Стенограмма июньского пленума ЦК КПСС 1957 года, М.: МФД, 1998.

- ↑ Эса Сеппянен, Президент У. К. Кекконен и премьер А. Н. Косыгин, журнал «Международная жизнь», № 1, М.: МИД РФ, 2008.

- ↑ Млечин Л. М., История с сауной, в книге «Министры иностранных дел. Внешняя политика России. От Ленина и Троцкого — до Путина и Медведева», М.: Центрполиграф, 2011.

- ↑ Хошев Ю. М., Спасет ли вновь русская баня финскую сауну, журнал «ДОМ», № 7, М.: Издательство «Гефест», 2010, стр.43

- ↑ Рольф Пинер, Сауна для удовольствия, красоты и здоровья, М.: Гранд, 2002.

- ↑ Хошев Ю.М., Сауна, М.: изд-во АСТ (ISBN 5-17-025695-7), изд-во АСТРЕЛЬ (ISBN 5-271-09365-4), изд-во ЛЮКС (ISBN 5-9660-0289-4), 2004.

- ↑ Ляхов В. Н., Микроклимат в банях и саунах, журнал «КАМИНЫ и ПЕЧИ (Индустрия)», № 1 (08), 2010, стр.40-47.

- ↑ Хошев Ю. М., Теория бань. Учебник, М.: изд-во КНИГА И БИЗНЕС, 2006.

- ↑ Разоренов А. Н., Русская баня и ее место в мировой банной культуре, журнал «Бани и бассейны», № 4(16), 2001, с.74.

- ↑ Разоренов А. Н., Русская баня — традиции и новшества, журнал «Бани и бассейны», № 1(13), 2001, с.70.

- ↑ Разоренов А. Н., Баня или сауна, журнал «Бани и бассейны», № 5(17), 2001, с.72.

- ↑ Кржишталович Н. И., Чертежи к описанию печей, 3-е изд., Приложение к докладам Новгородской Губернской Управы № 17, Новгород: Типография А. И. Щербакова, 1904.

- ↑ Колеватов В. М., Печи-каменки для семейной бани, Л.: Стройиздат, 1991.

- ↑ Хошев Ю.М., Дачные бани и печи, М.: Изд-во КНИГА И БИЗНЕС(ISBN 978-5-212-01061-0), 2008.

- ↑ Харузин Н. Н. Очерк истории развития жилища у финнов, Этнографическое обозрение, Кн. XXIV № 1, Кн. XXV № 2, М.: Т-во Скоропечатни А. А. Левенсон, 1895.

- ↑ Харузин А. Н. Славянское жилище в Северо-Западном крае. Из материалов по истории развития славянских жилищ, Вильна: Типо-Литография Товарищества Н. Мацъ и К°, 1907.

- ↑ A.Sjoberg, The public sauna in Novgorod 1611—1615, International Journal SCANDO-SLAVICA, Tomus 22(1), Association of Nordic Slavists and Baltologists, 1976, p.125-137.

- ↑ Михаленко А. О., Колесниченко М. А., Интересная этимология, Красноярск, Штрих, 2014.

История и традиции русской бани. Краткий очерк

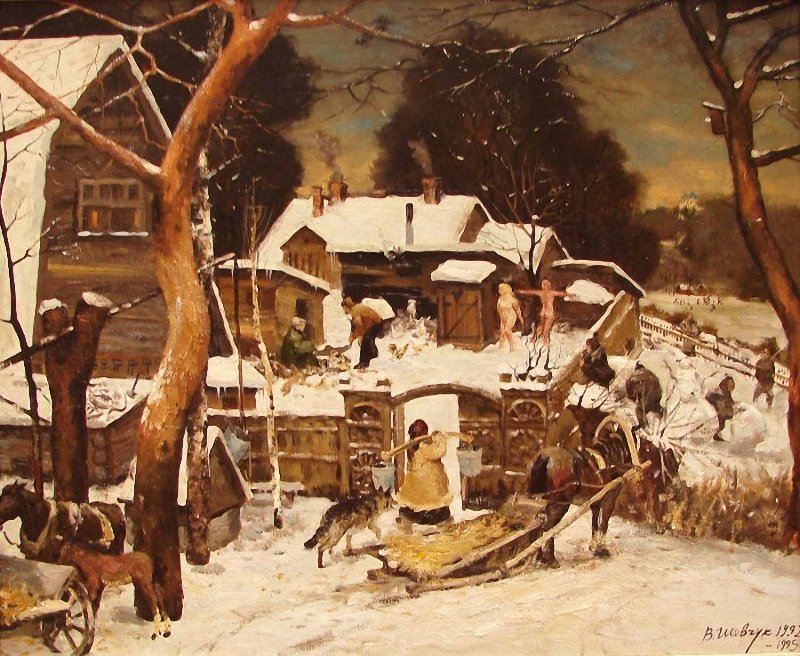

Русская баня по-чёрному

Русская баня по-чёрномуБаня всегда была и есть для русского человека не просто местом, где можно принять гигиенические процедуры и очистить свое тело от загрязнений, а особым, почти сакральным сооружением, где очищение происходит не только на физическом, но и на духовном уровне. Ведь недаром же посетившие баню, описывая собственные ощущения, говорят:

Как заново на свет народился, помолодел лет на 10 и очистил тело и душу.

Понятие русской бани, история появления

Русская баня — это специально оборудованное помещение, которое предназначено для принятия водных гигиенических и тепловых процедур с целью профилактики и оздоровления всего организма.

Сегодня тяжело судить о том, что натолкнуло древнего человека на мысль о создании бани. Возможно, это были случайные капли, попавшие на раскаленный домашний очаг и создавшие небольшие клубы пара. Возможно, открытие это было сделано намеренно, и человек тут же по достоинству оценил силу пара. Но то, что культура парных бань известна человечеству очень давно, подтверждают многочисленные археологические раскопки и письменные источники.

Так, согласно древнегреческому историку-летописцу Геродоту, первая баня появилась еще в эпоху племенных общин. А посетив еще в V в. до н.э. территорию племен, населявших Северное Причерноморье, он подробно описал баню, которая напоминала хижину-шалаш, с установленным в ней чаном, куда бросали раскаленные докрасна камни.

Немытая Европа и чистая Россия

Уже более поздние источники указывают на то, что банная культура существовала и в Древнем Риме, правители которого распространили ее на завоеванных территориях Западной Европы. Однако после падения Римской Империи в Западной Европе забыли и баню, и омовение как таковое. На банную культуру установился запрет, что объяснялось в том числе и повальной вырубкой лесов, и, как следствие, нехваткой дров. Ведь для того, чтобы возвести добротную баню и хорошо протопить ее, требуется срубить немало деревьев. Определенную роль сыграла и средневековая католическая этика, которая учила, что обнажение тела даже для мытья является делом греховным.

Падение гигиенических требований привело к тому, что Европа на долгие века погрязла не только в собственных нечистотах, но и болезнях. Чудовищные эпидемии холеры и чумы только за период с 1347 по 1350 гг. унесли жизни более 25 000 000 европейцев!

Банная культура в западноевропейских странах полностью была забыта, о чем свидетельствуют многочисленные письменные источники. Так, по признанию королевы Испании Изабеллы Кастильской она мылась в своей жизни только два раза: когда появилась на свет и когда выходила замуж. Не менее печальная участь постигла и короля Испании Филиппа II, который умер в страшных мучениях, снедаемый чесоткой и подагрой. Чесотка вконец замучила и свела в могилу и папу Климента VII, тогда как его предшественник Климент V умер от дизентерии, которой заразился, поскольку никогда не мыл рук. Неслучайно, кстати, дизентерию уже в 19-20 веках стали называть «болезнью грязных рук».

Примерно в этот же период русские послы регулярно сообщали в Москву, что от короля Франции смердит невыносимо, а одну из французских принцесс попросту заели вши, которых католическая церковь называла божьими жемчужинами, тем самым оправдывая свой бессмысленный запрет на бани и культуру принятия элементарных гигиенических процедур.

Не менее любопытными и в то же время отталкивающими являются и археологические находки средневековой Европы, которые сегодня можно увидеть в музеях мира. Красноречиво свидетельствуя о повсеместно царившей грязи, вони и нечистоплотности, на обозрение посетителям выставлены экспонаты — чесалки, блохоловки и блюдца для давки блох, которые ставились прямо на обеденный стол.

Блохоловка — устройства для ловли и обезвреживания блох; в старые времена неотъемлемый элемент гардеробаСегодня уже является доказанным тот факт, что французские парфюмеры изобрели духи не для того, чтобы лучше пахнуть, а для того, чтоб под благоуханием цветочных ароматов попросту скрыть запах немытого годами тела.

Блохоловка

БлохоловкаИ остается только посочувствовать дочери Великого Князя Ярослава Мудрого, — Анне, которая после заключения брака с французским королем Генрихом I писала батюшке на родину, дескать:

За что я тебя так прогневала, и за что ты меня так ненавидишь, что отправил в эту грязную Францию, где я толком даже умыться не могу?!

А что же на Руси?

А на Руси баня существовала всегда, по крайней мере, если верить византийскому историку Прокопию Кесарийскому, которые еще в 500-х гг. писал, что древних славян культура омовения сопровождает на протяжении всей жизни.

Согласно древним описаниям, баня представляла собой бревенчатое строение с очагом, на раскаленные угли которого время от времени лили воду, которая превращалась в пар. Согласно народным повериям, хранителем бани и ее душой является банник — абсолютно голый старичок, тело которого покрыто листьями от веника. Банника полагалось время от времени задабривать, угощая его хлебом с солью, что лишний раз подчеркивает уважительное отношение славян к самой бане и ее «сущности», которую буквально боготворили.

Появившись на территории Руси еще во времена язычества, когда люди поклонялись культу огня и воды, и баня, и домашний очаг глубоко почитались славянами, что отмечают в своих работах исследователи русского быта И. Забелин и А. Афанасьев. Баня была не просто местом, где можно было очистить свое тело от грязи и принять гигиенические процедуры, но и неким лечебно-профилактическим учреждением, где люди древней врачебной специальности любого хворого могли поставить на ноги.

В свою очередь летописи X–XIII вв. указывают на повсеместное распространение бани у восточных славян, начиная с V–VI вв., когда ее ласково называли мовница, мовь, мыльня и влазня. И даже с крещением Руси, когда церковь начала активную борьбу с народными врачевателями и всякими суевериями, баня не перестала существовать, а лишь укрепила свое влияние, так как стала местом для обязательного посещения перед выполнением самых важных церковных ритуалов — крещения, венчания, причащения и прочего.

«Протопи ты мне баньку по-белому!»

Баня по-белому, о чем поет в своей песне В. Высоцкий, появилась на Руси гораздо позже бани по-черному, постепенно вытеснив последнюю. Первое время славяне строили бани без дымохода, по-черному, а в качестве естественной вентиляции использовалась периодически открывающаяся дверь. В бане по-черному дым идет не в дымоход, а в само помещение бани, откуда он выходит через открытую дверь, а также через особое отверстие в потолке или стене (т.н. «трубу»). После того, как топка закончена и угли полностью прогорели, дверь закрывается, труба затыкается, а полок, лавки и пол обильно обмывают водой от сажи и выдерживают баню перед использованием около 15 минут, чтобы она высохла и набрала жар. Потом остатки углей выгребают, а первый пар выпускают, чтобы он унес с собой сажу с камней. После этого можно париться. Баню по-черному сложнее топить и нельзя подтапливать во время мытья (как баню по-белому), но за счет того, что дым съедает все прежние запахи, баня по-черному имеет свою прелесть, недостижимую в бане по-белому.

Позже стали возводить бани по-белому, где источником тепла и пара выступала печь-каменка, имеющая дымоход.

Василий Шевчук. «Русские бани по-черному»

Василий Шевчук. «Русские бани по-черному»Кроме того, в ту пору существовал еще один интересный и необычный способ париться прямо в русской печи. Для этого ее тщательно протапливали, а дно устилали соломой. Затем внутрь печи забирался человек, прихватив с собой воду, пиво или квас, которыми обдавал раскаленные стенки очага и принимал паровую ванну, после окончания которой он выходил и окатывал себя холодной водой. В таком необычном удовольствии себе не отказывали даже немощные и старики, которых попросту вдвигали в печь на специальной доске, а следом влазил здоровый человек, чтобы помыть и попарить слабого, как положено.

Баня для русского — это больше, чем любовь!

Баня сопровождала каждого русского человека от рождения до смерти. Ни в одной другой культуре мира она не получила такого распространения, как на Руси, где ее посещение было возведено в обязательный культ и должно было происходить регулярно.

Без нее не обходилось ни одно торжество, а, встречая даже случайного гостя, хозяин первым делом предлагал ему посетить баню, а потом уже отведать угощение и переночевать. Неслучайно в русских сказках путешественникам помимо крова и ужина всегда предлагается баня.

Девичники и мальчишники, как бы сказали сегодня, обязательно заканчивались посещением бани, а сами молодые, став супругами, обязаны были принимать ее регулярно, каждый раз после супружеской близости, если наутро шли в церковь. В баню положено было идти практически с любой хворью, особенно если речь шла о простуде, насморке, кашле и болезнях суставов.

Терапевтический эффект этой простой и приятной процедуры сравним с сильнейшим воздействием на весь организм человека. Когда каждая клетка организма получает невообразимый заряд энергии, заставляющий ее работать по-новому, тем самым перезапуская естественные процессы регенерации и самообновления. А чередование высоких температур с холодом, когда после посещения бани принято прыгать в снег, прорубь, в реку или просто обдавать себя ледяной водой — это самый лучший способ закаливания и укрепления иммунитета.

Что же до особой любви русских к бане, то она нашла свое воплощение не только в народном фольклоре, но и отображена в исторических документах. Так, русский историк и исследователь обычаев и быта русского народа Н.И. Костомаров неоднократно отмечает в своих работах, что народ ходил в баню очень часто, для того чтобы помыться, подлечиться и просто ради удовольствия. Согласно ему же, для русского человека посещение бани — это естественная потребность и своеобразный обряд, нарушить который не могут ни взрослые, ни дети, ни богачи, ни бедняки.

В свою очередь иностранцы, посещавшие Русь, с удивлением отмечали привычку русского народа очень часто и подолгу мыться, чего они не встречали ни у себя на родине, ни в других странах. На самом деле, как правило, мылись раз в неделю, по субботам. Но для иностранцев, которые почти никогда не мылись, это казалось «очень часто». Так, например, немецкий путешественник Адам Олеарий в свое время писал о том, что в России невозможно найти ни одного города или даже бедной деревни, где отсутствовала бы баня. Они здесь просто на каждом шагу, и их посещают при любой возможности, особенно в периоды нездоровья. И как бы резюмируя, в своих трудах он отмечал, что, возможно, такая любовь к бане не лишена практического смысла, а сам русский люд от того так крепок духом и здоров.

Что же до Европы, то за возрождение обычая париться и регулярно мыться она должна быть благодарна Петру I и русским солдатам, которые, наводя ужас на тех же французов и голландцев, парились в возведенной на скорую руку бане, а затем прыгали в ледяную воду, несмотря на царивший на улице мороз. А отданный в 1718 году Петром I приказ возвести на берегу Сены баню так и вовсе привел парижан в ужас, а сам процесс строительства собрал зевак со всех уголков Парижа.

Вместо заключения

Согласно мнению многих исследователей культуры и быта русского народа, секрет русской бани прост: она очищает и оздоровляет одновременно. Да и само архитектурное решение сооружения незамысловато и представляет собой обычное помещение с печкой-каменкой, что позволяет иметь его человеку любого достатка и положения.

Что же до особой любви к бане и популярности банного ритуала на протяжении всей истории, то это лишний раз подчеркивает стремление каждого русского человека к чистоте, опрятности, здоровью, ясномыслию и порядочности. Банная традиция, несмотря на то, что внешне остается бытовым явлением, является важным элементом культуры, который благоговейно хранится, передаваясь из поколения в поколение, и остается важным признаком принадлежности к русскому народу. Таким образом, пока существует русский народ, до тех пор будет существовать и баня.

Русская баня: устройство, традиции, секреты, история

Испокон веков в русском быту и русской традиции баня всегда была местом сакральным и магическим. Там человек приходил в этот мир, и очень часто уходил из него, там пытались определить свою судьбу, там обитал один из самых злых и коварных домовых духов, наконец там проводили еженедельный обряд, в просторечии, называемый банным днем. Русская баня — символ русского духа и быта, в нашем сегодняшнем рассказе.

Предания старины глубокой

Когда появились бани на Руси, точно не скажет никто. Еще в дохристианскую эпоху они были сформированным и самостоятельным продуктом со своей культурой и даже традициями. Упоминания о них можно встретить во времена покорения Царьграда киевской дружиной во главе с князем Олегом из рода Рюриковичей. Уже тогда русская парная, в корне отличалась от византийских родственниц, на которых, в свою очередь огромное влияние оказывали римские термы.

Справедливости ради нужно сказать что банные традиции Римской империи были классическим эталонным продуктом, использовавшим для своего обустройства самые передовые технологические достижения того времени. Даже после падения западной Римской империи под ударами варваров, восточная ее часть продолжала исповедовать и использовать имевшиеся наработки в области гигиены и организации банного досуга.

Но даже такие достижения, такой шик и блеск, который был присущ римским баням, никак не впечатлил наших предков, которые даже в Византии закрепляли за собой право исповедовать исключительно славянский банный обряд. Упоминания о нашей бане есть в классическом письменном памятнике — «Повести временных лет», изречения о русской бане приписываются самому Андрею Первозванному. Европейские гости наших краев, еще со времен Петра и Екатерины также оставили свои свидетельства о нашей бане. Продукте колоритном, самобытном и незабываемом.

Больше банек — хороших и разных

Изначально, на раннем этапе, был заложен принцип отопления банного помещения по-черному. В чем он заключался:

- Банное помещение было как можно компактнее и состояло, как правило, из одного внутреннего объема — парной;

- Банный сруб очень часто заглублялся в землю, для повышения уровня теплоизоляции стен, что было крайне актуально в суровых условиях Русского Севера;

- Посредине внутреннего помещения находился каменный очаг, в качестве топлива использовалась древесина. Дым свободно исходил из топки в помещение и омывая стены и потолок уходил в атмосферу через отверстия в стенах и крыше. Часть дыма уходила через приоткрытую дверь;

- Вход в баню, а точнее дверной проем выполнялся с очень высоким порогом, что препятствовало поступлению холодного воздуха с улицы ввиду отсутствия промежуточного помещения — предбанника;

- Отсутствие предбанника заставляло так же сооружать навес над входом в баню для хранения определенного запаса дров и одежды;

- Атмосфера и поверхности внутреннего помещения были насыщены фитонцидами, особенно при сжигании березовых дров с берестой;

- Система дымоудаления, а точнее ее отсутствие заставляли делать паузу между протопкой очага и началом процедур для истечения угарного газа — неизбежного спутника горения топлива, особенно в условиях недостатка кислорода;

- Черная баня предусматривала предварительную очистку и ополаскивание полка от сажи и иных продуктов горения, и «пускание первого пара» высокой интенсивности, для гарантированного дымоудаления и окончательной дегазации. Как там у Высоцкого: «угорю и меня угорелого…» не нужно угорать. Нужно хорошо подготавливать черную баню к парке.

Образцов таких примитивных бань в этнографических музеях сохранилось немало, особенно интересный экземпляр бережно сохраняется в Кижах. Кроме этого в северной глубинке такие бани эксплуатируются до сих пор и не без успеха. Причины банальны — крайняя простота сооружения, высокая энергоэффективность и топливная экономичность. Более того на волне повышения интереса к национальным традициям отмечается реинкарнация русской бани по черному даже в условиях современного мира и достижений прогресса. Здесь основным фактором выступает особая целебная атмосфера такой парилки, по утверждениям знатоков недостижимая другими способами истопки.

Белая баня — стабильность, означает качество

Своеобразный антагонист черной бани — баня, отапливаемая по белому. Как правило, сооружение более капитальное и куда более просторное. Есть предбанник, истопное отделение, да и сама печь, в некотором роде — произведение искусства. Печь каменка, в зависимости от типа печи и материала, из которого она изготовлена, выполняется глухой или наоборот проточной. Посещение такой бани стало своеобразным ритуалом. Наличие теплого и сухого предбанника просто обязывает к проведению целого ряда сопутствующих процедур. От массажа и обертывания медом до распития чая и целебных настоев.

Баня постепенно превратилась в своеобразный клуб и место проведения досуга. Более того, грамотно оборудованная с качественным паром, дровяным духом и уютной атмосферой стала классическим коммерческим продуктом — источником получения дохода. Апогеем коммерческого направления в среде, стали легендарные московские Сандуновские бани, название которых давно стало именем нарицательным.

Дерево, как основа русской банной традиции

Русская банька не представляется просто без деревянного сруба, липового ушата, дубовых дров, ольховых лавок и березового веника. Дерево дает жизнь и является непременным атрибутом ее успешного функционирования.

Устройство русской бани просто немыслимо без древесины. А у древесины есть такой важный показатель как теплопроводность. Рассмотрим его на сравнении различных видов:

| Вид товарной древесины | Показатель теплопроводности |

| Дуб | 200-400 |

| Береза | 150 |

| Кедр сибирский | 95 |

| Ель европейская | 110 |

| Лиственница сибирская | 130 |

| Клен остролистный | 195 |

| Пихта | 150 |

| Липа | 150 |

| Сосна обыкновенная | 150-400 |

| Тополь | 170 |

| Пробковое дерево | 45 |

Внимание! Указанные параметры по расчету коэффициента теплопроводности справедливы при температуре наружного воздуха −30 градусов С, внутри помещения +40 градусов С. Для дуба и сосны первое значение это распиловка товарной древесины поперек волокон, второе — вдоль.

Таким образом, кедр и ель в условиях севера обеспечивали приемлемые параметры по сохранности тепла в таком помещении, что полностью оправдывает их использование и в старину, и в современных условиях.

Стоит также посмотреть на свойства остальных видов древесины, которые традиционно использовались при возведении русской бани:

- Дуб — прочный, долговечный материал с неповторимым пряным ароматом и красивой текстурой, которая со временем приобретает благородный оттенок. Товарный лес дуба дорогой, заготовки тяжеловесные, к тому же весьма непросты в обработке;

- Лиственница — по своим физическим качествам и долговечности близка к дубу, но несколько дешевле его. Обладает насыщенным и оригинальным цветом древесины, который сохраняется в течении не одного года. Насыщена смолистыми включениями, имеющими ярко выраженный фитонцидный характер;

- Кедр — продолжает линейку благородных хвойников, наряду с лиственницей. Вагонка из кедра недешевое удовольствие, но имеет очень красивую, и в чем то даже живописную фактуру. Устойчив к вредителям-точильщикам и грибкам. Присущ малый коэффициент теплового линейного расширения. Богат смолами, которые, однако легко возгоняются и деактивируются в условиях высоких температур и влажности;

- Золотой серединой в отделке строения русской парной, по соотношению цены и качества выступает липа. Она легко и прогнозируемо обрабатывается, в достаточной мере долговечна, имеет мягкое, ненавязчивое окрашивание массива древесины. Ароматна, причем аромат целебен для людей с проблемами дыхательных путей. Массив древесины липы не склонен к растрескиванию;

- Ольха — королева парной. Применение ее древесины гарантирует комфортное нахождение на полках, ввиду исключения ожогов кожного покрова. Аромат ольхи долговечен, за счет ферментации смол со временем становится еще более приятным. Как говорят старые банщики «красная ольха вызревает»;

- Береза в парной исключительно хороша только в виде веников. Обладая плотной и однородной структурой, ее древесина недолговечна в условиях высокой влажности. Если же баня исключительно суховоздушная, по типу ирландской, то как вариант неплохо. Но в контексте нашей темы, все таки не актуально;

- Осина, сосна и ель самые доступные варианты для внутренней отделки. Однако осину следует использовать только в сухих частях бани, например в предбаннике и к тому же хорошенько защищать, а хвойники плохо переносят прямой контакт с влагой и обильно выделяют смолу, которая насыщена тяжелыми, мало летучими компонентами.

Словечко от Бывалого! Необходимо сказать, что указанные породы древесины и не только, можно использовать, соизмеримо их свойствам. И для изготовления банной утвари и предметов банного обихода и прочего. В общем, плохих или бесполезных деревьев баня на Руси не знает.

Совершенно секретно

Первыми целебные свойства которые оказывает баня на человеческий организм подметили волхвы — наиболее продвинутая и образованная часть тогдашнего дохристианского общества. Именно они начали практиковать применение двух ключевых природных элементов огня и воды и дополнительных — лекарственных трав, в своей врачебной практике.

Более того, есть основания считать, что уже в то время было известно такое понятие как физиологические часы — определенный цикл протекания, активизации или наоборот затухания основных физиологических процессов. К сожалению, львиная доля тогдашних знаний безвозвратно утеряна, вместе с уходом с исторической сцены языческой религии и ее носителей. Основой языческого мира было максимальное единение с природой.

Поэтому и баня в русском стиле выполнялась с максимальным использованием даров природы. Место выбиралось рядом с источником воды, бревна давал лес, камень для каменки обрыв на берегу реки, даже щели между бревнами лежаками закладывались смесью вымоченного лесного мха с живицей — смолой хвойных пород деревьев.

Традиции предусматривают широкое использование и лечебных трав и кореньев. О наиболее распространенных следует упомянуть отдельно:

- Мята — заслуженное и почитаемое всеми банщиками пряное растение с отличным мягким ароматом и прекрасными свойствами. Успокаивает нервную систему и стимулирует деятельность мозга. В языческую эпоху мятным ароматом в бане наслаждались охотники на крупного зверя, в первую очередь на медведя. Современные ученые связывают этот факт с некоторым угнетением деятельности центральной нервной системы человека, в результате чего все действия охотничьей ватаги отличались обстоятельностью и рассудительностью. Излишняя нервозность и суета в таком деле плохие помощники;

- Зверобой — при добавлении отвара этой травы на раскаленные камни печки-каменки создавался очень хороший травяной фон. Сам по себе зверобой не обладает доминирующим, ярко выраженным ароматом, однако обилие эфирных масел делают его незаменимым ингалятором при лечении верхних дыхательных путей, да и просто в качестве профилактики таких заболеваний;

- Ромашка — в отличии от мяты применялась в качестве расслабляющего и общеукрепляющего средства. Именно отвар ромашки был первейшим средством в бане для скорохода или путника, перед тем как уходили они в дальнюю дорогу. Обилие микроэлементов и стимуляторов мышечных волокон в водной вытяжке этой травы помогали лучше и более функционально переносить однообразные физические нагрузки, связанные в первую очередь с показателями выносливости. Знатоки волжского быта утверждают, что самые выносливые ватаги бурлаков были из Нижнего Новгорода. Дескать тамошние артельщики знали многовековой рецепт травяного банного настоя, в состав которого входили девясил, ромашка, душица. Полный рецепт утерян, однако энтузиасты пытаются его восстановить. Ведь баня принятая с таким снадобьем, гарантировала качественную работу среднего по кондициям бурлака в течении 12-14 дней. Ровным счетом до следующей бани;

- Хрен — ковш настоя корня вылитый на каменку, выгонял из организма любую, самую застарелую простуду. Заглушал он и не без успеха и ревматоидные боли. Правда принцип применения был несколько иной. В настое предварительно вымачивался березовый веник.

Главный инструмент банного промысла

Народная мудрость гласит: «Баня без веника, что коромысло без ведра». Ну как же? Верно. Вроде все есть, только толку нет. Пойти в баню и не получить свою долю своеобразного обжигающего массажа сродни преступлению. Секреты русской бани, так будоражившие умы европейцев неотделимы от веника, вроде бы простого, до безобразия инструмента, но зато какого эффективного. Русская банька всегда покоилась на трех разнообразных вениках как на трех китах.

- Дубовый веник — хорош для жирной толстой кожи. Он отлично очищает ее, снимает воспаления, раскрывает поры;

- Березовый — незаменим при мышечных воспалениях, миозитах, ревматоидных состояниях;

- Можжевеловый — обладает, пожалуй самым выраженными антибактерицидными свойствами. Приходится кстати при различных простудных заболеваниях.

Русская баня это не только парная, но еще и послебанный моцион, как правило, в предбаннике.

Чай, квас, пиво и излишества нехорошие

Как хорошо известно, в парной происходит активная потеря влаги человеческим организмом, а, поскольку сам человеческий организм состоит на 80% из воды, то потери необходимо восстановить.

Самый правильный вариант — травяной чай. Именно травяной поскольку индийские, цейлонские и прочие заморские чаи, в компании с отечественным чаем — краснодарским провоцирует активацию ритма сердечных сокращений, что в расслабляющей обстановке прохладного предбанника ни к чему. К тому же сердце и так активно поработало в условиях высоких температур. Прекрасен липовый чай, чай с травой душицы, чабреца.

Хорошо утоляет жажду классический деревенский хлебный квас. Когда на Руси появились бани, примерно тогда же и появился этот замечательный напиток. Хлебный квас насыщен микроэлементами, витаминами группы В, ферментами, которыми, в свою очередь, богат один из его основных компонентов — зерновой солод.

Пиво. Ну что такое русская баня без этого хмельного душистого, пенистого напитка. При умеренном потреблении пиво может принести определенную пользу или, по крайней мере, не нанести сокрушительный удар по здоровью. Вред приносит чрезмерное употребление. Понятно, что у каждого своя норма, но практичные и педантичные немцы подсчитали, что литровая пивная кружка это потолочная норма, для человека средней комплекции.

Вся правда о русской бане не может вместиться в объем одной статьи это огромная, интересная, самобытная и, практически неисчерпаемая тема. Много интересных фактов осталось за рамками этого по сути своей, обзорного материала.

Все рассказать невозможно. Но мы очень будем стараться.

Первые бани в мире в разных странах

Не секрет, что бани — это не только помещение для гигиенических процедур, но и настоящий источник здоровья и молодости духа. Ещё в V веке до н.э. Геродот сделал первое упоминание о них и уже предполагал, что парные одновременно появились у многих народов. Интересно, какими были первые бани в мире?

Баня Древнего Египта

Она представляла собой двухэтажное здание из камня.

Первый этаж полностью был задействован для прогревания второго этажа, на котором посетители грели тела в вырубленных каменных лежаках.

Бани древних греков

Они назывались лаконикумами и имели округлую форму, обогревались с помощью открытого огня.

В помещение были предусмотрены различные ванны и бассейн с прохладной водой.

Бани-термы древних римлян

Использовались не только для гигиенических процедур, но и для проведения различных мероприятий: спортивных соревнований, заседаний правления, чтения книг.

Строение римских бань напоминало настоящий дворец с колоннами и резными фресками.

Бани на Руси

Как и сейчас, баня представляла собой деревянный сруб, где постоянно поддерживалась высокая влажность воздуха и температура не ниже 70°C.

Если вам интересно узнать, что такое баня по-чёрному, советуем прочитать статью https://stroy-banya.com/video/ot_banshikov/bannye-sovety-kak-ustroena-banya-po-chernomu-2.html

Японские бани

В Японии люди мылись в деревянных бочках с установленными внутри или снаружи металлическими печками.

Индейские бани

Индейцы с незапамятных времен используют для гигиенических процедур полукруглые Темаскали.

Они представляют собой полукруглые строения из вулканических пород с маленькой дверью. Внутри расположена яма для камней, которые раскаляют в огне, поливают водой и посыпают различными травами. Температура в бане индейцев может доходить до 200°C.

Посмотреть на самые красивые и необычные бани мира можно здесь: https://stroy-banya.com/bani_mira/samye-krasivye-bani-v-mire.html

Бани любого типа полезны для человека. Это прекрасная релаксация и оздоровление для всего организма. Недаром бани, в том или ином исполнении, есть у всех народов мира.