Меандр (орнамент) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Мостовая на Родосе, выложенная меандром

Мостовая на Родосе, выложенная меандромМеа́ндр (греч. μαίανδρος) — распространённый тип ортогонального орнамента. Известен со времён палеолита. В античном искусстве — мотив геометрического орнамента, образуемый ломаной под прямым углом линией либо спиральными завитками.

По одной из версий, элемент меандра происходит от схематического изображения капкана, охотничьей ловушки для зверя, что согласуется с археологическими источниками: древнейшими петроглифами и геоглифами эпохи первобытных охотников. Этот мотив известен по находкам Мезинской палеолитической стоянки. На этом основании некоторые исследователи относят меандр к разновидностям лабиринта. Очевидна также связь меандра с мотивом свастики — знаком света, огня и вечного движения. В древнегреческой вазописи архаического периода и в ориентализирующем стиле керамики из Коринфа VII—VI веков до н. э. мотивы меандра и свастики встречаются рядом. Два меандра, наложенные друг на друга с метрическим сдвигом «на один шаг» («двойной меандр»), в пересечении дают крест-свастику. На глиняных сосудах из Суз (Древняя Месопотамия) изображены спирали, круги, свастики, мотивы волны (знаки воды), зигзаги (знаки молнии и грома). Мотив волны также считают разновидностью меандра

Поэтому есть основания считать, что мотив меандра является одним из древнейших символов стихий и только позднее, по сходству названий, его стали связывать с извилистым руслом реки Меандр (ныне Большой Мендерес) в Малой Азии. В начале I в. н. э. об этом упоминает Страбон: «Течение реки становится столь извилистым, что от него всякие извилины даже называются меандрами»[2]. Как указывает Сенека, река Меандр — «предмет упражнений и игры для всех поэтов, вьётся частыми излучинами, близко подступает к собственному руслу и опять поворачивает, не успевши влиться в себя самоё» (Сенека. Письма к Луцилию CIV:15). Однако из подобных высказываний неясна логика происхождения названий: то ли название реки произошло от наименования орнамента, то ли орнамент назвали по ассоциации с рекой. Тем более, что орнамент, похожий на греческий меандр, как и мотив свастики, известен по памятникам древнего искусства Китая и Японии: на неолитической керамике, изделиях из кости и в бронзовых сосудах периодов Шан и Чжоу (2—1 тыс. до н. э.) [3]. В Китае мотив меандра называли «узорами грома» (лэй вэнь). В Японии похожий мотив называли «рюсуймон» («бегущая вода»). Такой же зигзагообразный орнамент встречается в памятниках культуры Древней Америки[4].

В период античной классики в меандре возобладало абстрактное начало — идеальная метро-ритмическая структура на основе метрической сетки из несколько удлинённых «живых квадратов» (в архитектурной терминологии: «неравносторонних квадратов»). Меандр чаще всего образует так называемый ленточный орнамент. В архаический период чаще использовали меандр в виде горизонтальных поясов; в классический — в виде обрамлений картинных изображений на вазах или донцах расписных киликов. Непрерывность такого мотива идеально выражает непрерывность движения, течения времени и человеческой жизни. На поверхностях сосудов («телах вращения»), в частности в древнегреческой вазописи, направленность меандра (как правило, обращённость слева направо, аналогично семантике свастики: в сторону света и добра) хорошо согласуется с эстетикой и символикой зрительного вращения сосуда. Включение в меандр свастики в эзотерических учениях означает присутствие в естественных жизненных процессах дополнительного фактора сверхъестественной благодати, которая в итоге становится доминирующим, организующим узлом каждого отрезка пути. Такой меандр до сих пор называется в Индии «nandavartaya» («нандавартайя»), то есть «свивание» или «круг счастья».

Непрерывность меандра и его направленность, динамичность сделали его распространенным декором архитектурных фризов, поясов, тяг, обрамлений, пилястр и оконных наличников. Меандр использовали в этрусской, древнегреческой, а затем в древнеримской, византийской, и романской архитектуре. В древнеримской архитектуре чаще использовали двойной меандр, образующий в пересечениях свастику. Такой меандр украшает горизонтальный пояс наружных стен Алтаря мира Августа в Риме (13 г. до н. э.).

В Древнем Риме меандром украшали подол одежды. В древнерусской архитектуре меандр применяли в рельефах и фризах[5]. Меандр со свастикой можно видеть в росписях Виллы Мистерий в Помпеях.

В искусстве классицизма XVII—XIX веков мотив меандра называли «бордюром по-гречески» (фр. bordure à la grecque) как один из узнаваемых мотивов стиля неогрек, или «помпеянского» стиля. Такое же значение орнамент меандра имел в стиле ампир; в отличие от классицизма в ампире чаще использовали двойной меандр со свастиками. В декоре мебели он имел даже формообразующее значение, подчеркивая конструктивные членения формы. В симметричной композиции здания архитекторы, используя направленность меандра, строили орнаментальный пояс от средней оси зеркально, влево и вправо, а на заднем фасаде постройки два меандра встречались «лицом к лицу» и соединялись с помощью дополнительного связующего элемента.

| ╔════╗ ╔════╗╔═══╗╔═══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔════╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔═══╗╔═══╗╔════╗ ╔════╗ ║ ╚══╗ ║ ╚══╗ ║╚══╗║╚══╗║╚═╗║╚═╗║╚═╗║╚═╗║╚═╗╔═╝║╔═╝║╔═╝║╔═╝║╔═╝║╔══╝║╔══╝║ ╔══╝ ║ ╔══╝ ║ ╚════╝ ╚════╝ ╚═══╝╚═══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚═══╝╚═══╝ ╚════╝ ╚════╝ |

| ╔═╗ ╔═╗ ╔═╗ ╔═╗╔═╗╔═╗╔═╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔═╗╔═╗╔═╗╔═╗ ╔═╗ ╔═╗ ╔═╗ ╔═╗ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ |

| ═╗ ╔════╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔════╗ ╔═ ╔═╝ ╚═╗ ╔╝ ╚╗ ╔╝ ╚╗ ╔╝ ╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝ ╚╗ ╔╝ ╚╗ ╔╝ ╚╗ ╔═╝ ╚═╗ ╚═════╝ ╚═══╝ ╚═══╝ ╚═══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚═══╝ ╚═══╝ ╚═══╝ ╚═════╝ |

| ╔═══════════╗╔════════╗╔══════╗╔══════╗╔═════════╗╔══════╗╔══════╗╔════════╗╔═══════════╗ ║ ╔══╗ ╔══╗ ║║ ╔══╗╔═╗║║╔═╗╔═╗║║╔═╗╔═╗║║╔═╗╔═╗╔═╗║║╔═╗╔═╗║║╔═╗╔═╗║║╔═╗╔══╗ ║║ ╔══╗ ╔══╗ ║ ╚═╬═╗║ ║ ║ ║╚═╬═╗║║ ║║╚╬╗║║ ║║╚╬╗║║ ║║╚╬╗║║ ║║╔╬╝║║ ║║╔╬╝║║ ║║╔╬╝║║ ║║╔═╬═╝║ ║ ║ ║╔═╬═╝ ══╝ ║║ ╚══╝ ╚══╝ ║║╚═╝╚═╝║║╚═╝╚═╝║║╚═╝╚═╝║║╚═╝║║╚═╝╚═╝║║╚═╝╚═╝║║╚═╝╚═╝║║ ╚══╝ ╚══╝ ║║ ╚══ ════╝╚═══════════╝╚══════╝╚══════╝╚══════╝╚═══╝╚══════╝╚══════╝╚══════╝╚═══════════╝╚════ |

| ═╗ ╔═══════╗╔════╗╔════╗╔═══╗╔═══╗╔═══╗╔══════╗╔═══╗╔═══╗╔═══╗╔════╗╔════╗╔═══════╗ ╔═ ║ ║ ╔═══╗ ║║╔══╗║║ ╔═╗║║╔═╗║║╔═╗║║╔═╗║║╔═╗╔═╗║║╔═╗║║╔═╗║║╔═╗║║╔═╗ ║║╔══╗║║ ╔═══╗ ║ ║ ║ ╚═══╝ ║ ║╚═╝ ║║╚══╝║║╚═╝║║╚═╝║║╚═╝║║╚═╝║║╚═╝║║╚═╝║║╚═╝║║╚═╝║║╚══╝║║ ╚═╝║ ║ ╚═══╝ ║ ╚═══════╝ ╚════╝╚════╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚════╝╚════╝ ╚═══════╝ |

| ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╝╚╗ ╔╝╚╗ ╔╝╚╗ ╔╝╚╗ ╔╝╚╗╚╝╔╝╚╗╚╝╔╝╚╗╚╝╔╝╚╗╚╝╔╝╚╗ ╔╝╚╗ ╔╝╚╗ ╔╝╚╗ ╔╝╚╗ ╚╗╔╝ ╚╗╔╝ ╚╗╔╝ ╚╗╔╝ ╚╗╔╝╔╗╚╗╔╝╔╗╚╗╔╝╔╗╚╗╔╝ ╚╗╔╝ ╚╗╔╝ ╚╗╔╝ ╚╗╔╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ |

Тайный смысл орнамента Меандр | Самопознание, саморазвитие, успех

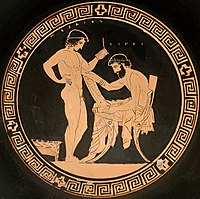

| Тесей и Ариадна. Древняя Греция. Вазопись |

Царевич доблестный Тезей

Спасен от смерти безотрадной

Среди запутанных путей:

К его одежде привязала

Она спасительную нить, —

Перед героем смерть стояла,

Но не могла его пленить,

И, победитель Минотавра,

Свивая нить, умел найти

Тезей к венцу из роз и лавра

Прямые, верные пути.

Федор Сологуб

На Кипре в древнейшей его столице – Пафосе есть интереснейшее место – Археологический парк. Не знаю, где бы еще отлично сохранилось такое количество мозаик дохристианского периода. Находятся они буквально в паре сотен метров от гавани и датированы III веком до нашей эры.

В археологическом парке их несколько, совершенно потрясающих. Дом Диониса с мозаиками на тему мифов о Дионисе (его совершенно случайно обнаружил на своем поле фермер, считается, что это была частная римская вилла второй половины II века н.э.), дом Тезея (считается, что это была резиденция римского проконсула с более чем 100 комнатами), дом Эона с различными сценами из мифов, дом Орфея и дом Четырех сезонов.

Некоторые мозаики спрятаны под крышу, некоторые посетители осматривают с деревянных помостов, проходящих над раскопками. Мозаики представляют собой полы, выложенные из крошечных кусочков натурального камня.

Позже гид рассказал нам о наиболее распространенном древнегреческом орнаменте – меандре, или «вечном лабиринте». Его элементы выстраиваются в длинную полосу и опять-таки ассоциируются со свастикой. Аналогичный мотив я увидела и в серебряных украшениях, выполняемых кипрскими деревенскими мастерами. На этот раз пришла ассоциация со спиралью.

Заинтересовавшись тайным смыслом рисунков, я нашла достаточно интересную информацию об орнаментах и лабиринтах, которые они формируют.

См. Все об орнаментах и узорах

| Греческий меандр в векторе |

| Круговые вариации греческого меандра |

В меандровой ленте орнамента древние видели глубокий магический смысл, она отражала течение человеческой жизни. Прямой путь символизировал добродетель. Меандр состоит только из прямых углов, которые придают линии дополнительную жёсткость и соответствуют возрастанию в добродетели. В качестве орнамента меандр часто употреблялся в этрусской и древнегреческой, а затем древнеримской, византийской, романской архитектуре на вазах, мелких предметах быта.

Меандром украшался подол одежды, в архитектуре он использовался в рельефах и фризах. Меандр можно найти, например, на фресках Виллы Мистерий в Помпеях, представленный разновидностью этого орнамента – так называемым «двойным меандром». В Древней Греции меандр символизировал вечность, достигаемую воспроизводством: стареющее существо, сменяемое молодым, становится тем самым бессмертным; старая сущность сжимается, а новая разворачивается.

Меандр у монголоязычных народов выражает идею вечного движения. Но в самом названии меандра «алхан хээ», связанном с древним орудием труда, отразилось уважение скотоводческих племен к ремеслу. Этим орнаментом украшаются вещи из жестких и мягких материалов. Его можно встретить на деревянных частях юрты, на мебели, на войлочных коврах, вышивках, одежде, посуде, упряжи, музыкальных инструментах. В старину меандром украшались лишь особо ценимые вещи.

Включение в меандр свастики обозначает присутствие в естественных жизненных процессах дополнительного фактора сверхъестественной благодати, которая в итоге становится доминирующим, организующим узлом каждого отрезка пути. Такой меандр до сих пор называется в Индии nandavartaya (nandyavarta), т.е. «свивание» или «круг счастья».

Свастика (хас), – слово, состоящее из двух санскритских корней – «благо» и «быть» или «состоять» и, следовательно, означающее «благосостояние», «благополучие». Другое толкование слова – санскритское «су» – солнечная птица и божество времен года Астика.

Древний солярный знак – один из самых архаичных знаков – указатель видимого движения Солнца вокруг Земли и деления года на четыре сезона. Фиксирует два солнцестояния: летнее и зимнее – годовое движение Солнца, включающее идею четырех сторон света.

Этот знак, центрированный вокруг оси, содержит в себе идею движения в двух направлениях: по часовой стрелке и против. Свастика, вращающаяся по движению часовой стрелки, представляет мужскую энергию, против часовой стрелки – женскую. Направление движения имеет также нравственную характеристику: движение по солнцу олицетворяет добро, против солнца – зло.

Правосторонняя свастика воспринимается как знак господства над материей и управления энергией. В этом случае поток физических сил удерживается, «завинчивается» с целью управления низшими силами. Левосторонняя свастика, напротив, означает развинчивание физических и инстинктивных сил, создание препятствия для прохода высших сил. Такая свастика представляется как символ черной магии и негативных энергий.Как солярный знак свастика служит эмблемой жизни и света. Иногда отождествляется с другим солнечным знаком – крестом в круге, где крест является знаком суточного движения Солнца. Свастика была известна в разных частях света, как символ четырех основных сил, четырех сторон света, стихий, времен года.

Другое название свастики – «гаммадион» означает её, как состоящую из четырех греческих букв «гамма», первой буквы в имени богини Земли Геи. В этом случае рассматривается не только как солярный символ, но и как символ плодородия Земли.Свастика встречается везде, где есть следы буддийской культуры, она была высечена во многих храмах, на скалах, ступах, на статуях Будды. В Индии свастика традиционно рассматривалась как солярный знак – символ жизни, света, щедрости и изобилия. В форме свастики бытовал деревянный инструмент для добывания священного огня.

С распространением буддизма свастика из Индии проникает в Китай, Тибет, Японию, Сиам. В Китае, Тибете этот символ используется как знак всех божеств, которым поклонялись в школе Лотоса. Форму свастики имеют две изогнутые взаимоусеченные фрагменты двойной спирали, выражающей символику взаимоотношения Инь-Янь.

В Монголии на наскальных и пещерных рисунках, датированных эпохой бронзового века, был изображен хас. Чингисхан носил на правой руке перстень с изображением свастики, в которую был вправлен великолепный рубин – солнечный камень.

В настоящее время этот магический символ распространен главным образом в Индии, Центральной и Восточной Азии.

Меандровые орнаменты в целом содержат символическое изображение таинственности, загадочности, имеющее множество различных толкований. И, действительно, сложный геометрический рисунок орнаментов, по сути, представляет собой запутанный лабиринт. С древнейших времен лабиринты завораживали человечество.

| Критские монеты с изображением лабиринта Дедала. 280 год до н.э. |

Есть лабиринты, которые не имеют ловушек, а ведут по запутанной, но единственной дорожке. Такие лабиринты использовались в храмах для обрядов инициации, а также для ритуальных танцев, изображающих переплетенные орбиты Солнца и планет. Подобные лабиринты на полу средневековых католических церквей символическое изображение «дороги в Иерусалим», то есть паломничества к святым местам. В соборе Фарли (Франция) кающиеся богомольцы проходили 200 метров на коленях по такому лабиринту, нанесенному на полу в пределах круга диаметром только 12 метров.

Наиболее очевидный символизм лабиринта – многообразие предлагаемых жизнью проблем и трудность выбора правильного решения. Лабиринты, сформированные с помощью кустарника в садах и парках, превратили эту проблему в игру.

Поэтапность прохода через лабиринт, имеющая психологическое значение, присутствует в основных религиях: инициация (просветление), символическое возвращение в материнское лоно, переход через смерть к возрождению, открытие духовного центра, напряженного, зачастую ведущего в тупик процесса самопознания.

См. Бурятский орнамент и Лабиринт

Греческий орнамент меандр – значение и фото узора

Меандр (греч. ?????????) – это греческий орнамент, который представляет собой бордюр, составленный из прямых непрерывных линий, образующих между собой прямые углы. Большинство исследователей сходятся в том, что название произошло от реки Меандр (ныне Большой Мендерес) в Эгейском регионе Малой Азии, на юго-западе Турции. Река имеет очень извилистое русло, и впервые упоминалась в книге Гомера Илиада.

Узор меандр имеет различные варианты, из которых самый классический меандр состоит из извилистой под прямыми углами непрерывной линии, хотя существуют и упрощенные и усложненные виды.

В меандровом узоре древние греки видели глубокий магический смысл. Как река течёт бесконечно, так и извилистая линия длится непрерывно, отражая течение человеческой жизни. Меандр – символ вечности. Прямые линии, или прямой путь – символ добродетели, то есть правильная жизнь.

Меандр часто употреблялся в качестве орнамента в этрусской и древнегреческой архитектуре, а затем древнеримской, византийской и романской. Древние любили его использовать на многих предметах быта и одежде. Часто им украшались вазы, архитектурные сооружения, край одежды. Кто украшал подол своей одежды этим орнаментом, по всей вероятности, хотел подчеркнуть, что ведёт правильную жизнь.

Природа и вечность отражались в культуре древних греков, сегодня же Древняя Греция продолжает вдохновлять художников и поэтов, дизайнеров и модельеров. Стройные нимфы-модели демонстрируют на подиуме изысканные модели одежды, ювелиры – золотые украшения с меандровым орнаментом, греческими узорами украшают стены зданий и предметы интерьера.

Меандр магически притягивает к себе вот уже сотни и сотни лет. Наверное, его непрерывная правильная линия несёт в себе то, что человек ищет всю свою жизнь – спокойствия и праведность, к чему подсознательно стремится…

Может быть, простота исполнения меандра заслужила такую популярность, ведь его может нарисовать любой из нас, даже ребёнок. Но древние греки видели смысл и красоту именно в простоте. Посему, меандр уже много столетий остаётся самым популярным и самым таинственным орнаментом.

Геометрические принты. Меандр. — Красота, вдохновленная природой — LiveJournal

Приветствую всех!Наше знакомство с распространенными геометрическими принтами начнем с древнегреческого орнамента «меандр», который является, наверно, самым известным геометрическим узором.

Меа́ндр (греч. μαίανδρος) — это известный ещё со времён палеолита и распространённый тип ортогонального орнамента, который представляет собой бордюр, составленный из прямых углов, складывающихся в непрерывную линию. Получил название от извилистой реки Меандр (ныне Большой Мендерес) в Малой Азии (Эфес).

В меандровой ленте орнамента древние видели глубокий магический смысл, она отражала течение человеческой Жизни. Прямизна, прямой путь символизировали добродетель. Меандр может состоять только из прямых углов, которые придают линии дополнительную жёсткость и соответствуют возрастанию в добродетели. Включение в меандр свастики обозначает присутствие в естественных жизненных процессах дополнительного фактора сверхъестественной благодати, которая в итоге становится доминирующим, организующим узлом каждого отрезка пути.

В качестве орнамента меандр часто употреблялся в этрусской и древнегреческой, а затем древнеримской, византийской, романской архитектуре на вазах, мелких предметах быта. Меандром украшался подол одежды, в архитектуре он использовался в рельефах и фризах. В Древней Греции меандр символизировал вечность, достигаемую воспроизводством: стареющее существо, сменяемое молодым, становится тем самым бессмертным; старая сущность сжимается, а новая разворачивается.

Греческий меандр имеет довольно много разновидностей. Самой необычный разновидностью греческого меандра является двойной меандр. Этот узор отличается тем, что в нем уже две линии формируют повторяющийся узор. Но и в этом случае они всегда ломаются под прямым углом. Между двумя линиями меандра могут быть небольшие квадраты или же прямоугольники. Такие вставки придают узору большую декоративность.

Меандр мог быть усложнен невероятно, включив в себя двойные и тройные волны, а композиции из нескольких меандровых лент обьединялись в широкие роскошные бордюры.

Этот орнамент использовали в росписях интерьеров мастера Древней Греции и Рима. Позже эти росписи стали предметом пристального изучения и послужили основой для нового взлета меандра на рубеже 18-19 вв.

Смотрите — какая красота!

Особый интерес к орнаменту «меандр» пробудился в период классицизма. В качестве декора тогда использовались античные орнаменты — венки, меандр, пальметы, треножники и тд. Вслед за классицизмом в Европе в начале XIX века в моду вошёл стиль ампир. Классицизм в большей степени был связан с влиянием Древней Греции, а стиль ампир был подвержен влиянию искусства Древнего Рима, а именно Рима периода империи.

Ампир означает имперский, зарождается он во Франции, во времена Наполеона, а именно во времена его успехов, его побед. Ведь ампир – это стиль империи, стиль триумфальных арок, арок, возводимых в честь побед, как в Древнем Риме, так теперь и в Париже. Именно эти периоды можно считать золотой эпохой меандра в архитектуре.

Стиль ампир получает широкое распространение и в моде. Особенно сильное влияние он оказывает на женское платье. Яркой особенностью стиля ампир в женской одежде становится высокая талия, которая делит фигуру в соотношении 1:7 и 1:6, плюс прямая длинная юбка и узкий лиф. Одежда украшалась орнаментами, в том числе разновидностями меандра.

Сегодня орнамент этого типа является своеобразным индикатором принадлежности к «классике». Меандр часто можно встретить в интерьерах, чаще оформленных в классическом стиле, стиле ампир, а также в оформлении посуды, текстиля и, конечно, ювелирных изделий. Так как меандр — это линия, используют этот орнамент в основном для «окантовки», то есть в качестве декоративного бордюра. Меандром украшают стык стен и потолка, границу напольного покрытия, край покрывала, подушки, шторы, тарелок и т.д. Но также используются и ткани, где линия меандра непрерывно повторяется и образует целый геометрический узор.

Конечно, встречается он и в декоре современной одежды. Если меандр, по принципу древнегреческой одежды, украшает пояса, подол, то сами платья при этом могут иметь вполне «романтический силуэт» (напр. эпоха ампир). Однако, когда орнамент становится обширным принтом или его линии используются в контурах самого платья, то общий образ становится несомненно более геометричным. Если обращаться к теории Кибби, такого рода изделия будут смотреться более органично на представительницах не романтических стилей. То же самое можно сказать и о ювелирных изделиях, которые имеют четкие геометрические линии и строгость исполнения.

Меандр является одним из ключевых элементов дизайна изделий известной маркой Versace. Логотип этого, одного из самых знаменитых и успешных домов моды, тоже украшает лента меандра. На примере коллекций этого бренда можно видеть, как интересно может быть использован орнамент со столь давней историей и как актуально он может выглядеть в современных силуэтах. Помимо одежды, этот орнамент можно встретить и в ювелирных изделиях этой марки, различных аксессуарах.

Подводя итоги, можно сказать, что меандр — это один из самых распространенных геометрических орнаментов с богатой историей, благодаря своей выразительности, завоевавший уверенное место и в настоящем и, несомненно, в будущем, в декоре одежды, интерьеров и предметов быта.

Использованные материалы:

http://ru.wikipedia.org/wiki/Меандр_(орнамент)

http://smtp.mylitta.ru/510-empire-style.html

http://barocci.ru/blog/stencil_barocci_meander/

http://bestdress.com.ua/main/world/2537-versace-2011.html

http://yesway.ru/fotografii-ebbi-li-kershou-dlya-versace-vesna-leto-2011.html

а также фотоматериал на страницах интернета

Обзор греческих орнаментов | Журнал Ярмарки Мастеров

Делали на мастер-классе с девочками часы с темой Греции, подбирали орнаменты, ну и конечно же, решили покапаться в истории, пополнить пробелы в знаниях или освежить память 🙂

Чем и хотим поделиться с вами, если кому интересно.

Древнегреческое искусство, до сих пор удивляющее своим совершенством, гармонично во всём. Даже детали были продуманы до мелочей. Как пример — греческий орнамент, знакомый без преувеличения всем: его гравируют на украшениях и посуде, украшают им вазы, одежду и постройки. А современные греки, не забывшие корни, с гордостью наносят орнамент на сувениры в качестве элемента национальной культуры. Какие примеры орнаментального искусства наиболее известны и что же все эти символы означают?

Меандр

Пожалуй, самым знаменитым и узнаваемым греческим орнаментом является меандр — непрерывная лента, состоящая из прямых углов. Его находили ещё на предметах времён палеолита и неустанно думали над версиями происхождения этого символа. Считается, что название дали по ассоциации с одноимённой извилистой рекой в Малой Азии, рекой Меандр, ведь её извилистые берега и течения повторяют цикличный орнамент с прямоугольными элементами.

Пожалуй, самым знаменитым и узнаваемым греческим орнаментом является меандр — непрерывная лента, состоящая из прямых углов. Его находили ещё на предметах времён палеолита и неустанно думали над версиями происхождения этого символа. Считается, что название дали по ассоциации с одноимённой извилистой рекой в Малой Азии, рекой Меандр, ведь её извилистые берега и течения повторяют цикличный орнамент с прямоугольными элементами.

Что касается трактовок орнамента, то меандр вызывал у древних множество ассоциаций. Согласно одной теории, он символизировал вечность, постоянное движение, течение жизни, а прямые линии и углы — добродетель. А по другим версиям меандром и вовсе задабривали богов. Для многих меандр стал символом божественного поражения, того, что смертный все-таки может противостоять богам и даже победить их. Меандр — символ того, что можно совершить невозможное!

Меандр веками остаётся самым распространённым и одновременно самым таинственным греческим орнаментом. В древности ремесленники украшали им изделия, постепенно усложняя и придумывая новые вариации. Постепенно орнамент приобрёл двойные и даже тройные волны. Судя по количеству видов меандра, древние художники негласно соревновались — кто же сочинит более совершенный орнамент?

И сейчас меандр сопровождает человечество: постепенно из украшений на вазах и постройках он перебрался на одежду европейских модниц, а сейчас красуется на логотипе Versace и нередко встречается как украшение интерьера. Чтобы увидеть древние примеры использования меандра, далеко ходить не придётся. Оказавшись в Греции, достаточно заглянуть в любой археологический музей, где хранится найденная археологами посуда, камни с высеченным на них меандром, фрагменты зданий.

Спираль

На многих греческих изделиях и памятниках изображена спираль — один из ярких примеров древнего орнамента. Но это не просто замысловатый рисунок, а символ с особым смыслом, которым греки наделяли, кажется, абсолютно всё. Спираль у них ассоциировалась с развитием и движением, она была символом жизни. Интересно, что древние греки воспринимали орнамент спирали как атрибут Афины (если она раскручивалась по часовой стрелке) или Посейдона (против часовой стрелки). А в некоторых трактовках в раковине спирали виделся образ Вселенной, в её центре — пуп Земли.

На многих греческих изделиях и памятниках изображена спираль — один из ярких примеров древнего орнамента. Но это не просто замысловатый рисунок, а символ с особым смыслом, которым греки наделяли, кажется, абсолютно всё. Спираль у них ассоциировалась с развитием и движением, она была символом жизни. Интересно, что древние греки воспринимали орнамент спирали как атрибут Афины (если она раскручивалась по часовой стрелке) или Посейдона (против часовой стрелки). А в некоторых трактовках в раковине спирали виделся образ Вселенной, в её центре — пуп Земли.

В качестве примера использования спиралевидных орнаментов в архитектуре можно взять фрагменты ионических колонн, например, Эрехтейона. В античности их воспринимали как образец изысканности. В ионических капителях и можно увидеть те самые спиральные орнаменты — такие завитки называют «волютами». Но в древнегреческой архитектуре существовали также обегающие и S-образные спирали.

Акант

Для античности характерен ещё один любопытный орнамент — акант. Своё название он получил по аналогии со средиземноморским растением акантом (Acanthus mollis), и необычная форма его листьев лежит в основе орнамента, заимствованного у самой природы. Акант можно встретить на капителях, карнизах, фризах. Для Коринфского ордера украшение капители листьями аканта было характерной чертой.

Кому пришло в голову использование аканта как орнамента? Оказывается, за этим стоит легенда из жизни архитектора Каллимаха. Прогуливаясь по кладбищу, он заприметил могилу девушки, а на ней — корзину с личными вещами, которую оставила здесь кормилица. Буйный акант обвил корзину, и Каллимах перенёс увиденное на капители Коринфского ордера. Впоследствии ордер получил название «девичьего» и отличался от Ионического, более «мужского». По иным версиям акант вырастал на могилах героев, символизируя собой жизнелюбие и силу.

Кроются ли истоки в легенде или просто в красивой и изящной форме аканта, но растение стало любимым для античных архитекторов. Сейчас примеры использования этого орнамента можно увидеть в афинском Храме Зевса, на капителях афинской Агоры, оставшихся от колонн, и на библиотеке Адриана.

Греческий орнамент акант (нижние ряды)

Пальметта

Ещё одним растительным орнаментом в греческом искусстве позже становится пальметта — веерообразное изображение пальмового листа. Она появляется под влиянием Востока — впервые такой мотив рождается в Египте, откуда распространяется на Крит. Пальметта позволила грекам разнообразить привычные орнаменты и даже заменила меандр. Обладая богатством декоративных возможностей, она придала выразительность, но изначально не таила в себе особого смысла. Орнамент часто использовали в оформлении надгробий, декорировании карнизов и колонн.

Конечно, греки не бездумно скопировали пальметту. Считая пальмовый лист слишком громоздким, они стилизуют орнамент и добавляют завитки, напоминающие виноградные усики. В результате восточная пальметта в Греции принимает грациозный вид и занимает почётное место среди прочих традиционных орнаментов.

Буду рада, если данная информация кому-то пригодится 🙂

Ну и немного орнаментов и картинок для декупажа всем желающим 🙂

Всем спасибо за внимание и творческих успехов!

Всем спасибо за внимание и творческих успехов!

С уважением, Светлана.

Меандр (орнамент) — Карта знаний

- Меа́ндр (греч. μαίανδρος) — распространённый тип ортогонального орнамента. Известен ещё со времён палеолита. Бордюр, составленный из прямых углов, складывающихся в непрерывную линию.

Получил название от извилистой реки Меандр (ныне Большой Мендерес) в Малой Азии (Эфес). Как указывает Сенека, река Меандр — «предмет упражнений и игры для всех поэтов, вьётся частыми излучинами, близко подступает к собственному руслу и опять поворачивает, не успевши влиться в себя самоё» (Сенека. Письма к Луцилию CIV:15).

В меандровой ленте орнамента древние видели глубокий магический смысл, она отражала течение человеческой жизни. Прямизна, прямой путь символизировали добродетель (там же LXXM9-20; LXXXVIIM3; ср.: LXXIII:13-14). Меандр может состоять только из прямых углов, которые придают линии дополнительную жёсткость и соответствуют возрастанию в добродетели (см. о возможности увеличивать добродетель там же LXXM9).

В качестве орнамента меандр часто употреблялся в этрусской и древнегреческой, а затем древнеримской, византийской, бурятской романской архитектуре на вазах, мелких предметах быта.

Включение в меандр свастики обозначает присутствие в естественных жизненных процессах дополнительного фактора сверхъестественной благодати, которая в итоге становится доминирующим, организующим узлом каждого отрезка пути. Такой меандр до сих пор называется в Индии «nandavartaya» («нандавартайя»), то есть «свивание» или «круг счастья». Встречается на Мезинской палеолитической стоянке.

Меандром украшался подол одежды, в архитектуре он использовался в рельефах и фризах. Меандр можно найти, например, на фресках Виллы Мистерий в Помпеях, представленный разновидностью этого орнамента — так называемым «двойным меандром».

В Древней Греции меандр символизировал вечность, достигаемую воспроизводством: стареющее существо, сменяемое молодым, становится тем самым бессмертным; старая сущность сжимается, а новая разворачивается.

Источник: Википедия

Связанные понятия

Геометрический стиль (также известен как геометрика) был характерен для греческой вазописи в конце «тёмных веков» около 900—700 гг. до н. э. и вытеснил протогеометрический стиль. Центром распространения данного стиля были Афины. Постепенно он распространился в торговых городах на островах Эгейского моря.Помимо вазописи, стиль был характерен для мелкой пластики, глиптики и декоративно-прикладного искусства, и одновременно обозначение периода классической античности в Древней Греции. Геометрический… Орна́мент (лат. ornamentum «украшение») — узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и так далее), архитектурных сооружений (как извне, так и в интерьере), произведений пластических искусств (главным образом прикладных), у первобытных народов также самого человеческого тела (раскраска, татуировка). Культура Шумера — одна из наиболее ярких культур Двуречья, развивавшаяся в конце IV и в III тысячелетиях до н. э., когда она достигла очень значительного расцвета. Это время укрепления экономики Шумера в его политической жизни. Развиваются ирригационное земледелие и скотоводство, бурно расцветают различные ремёсла, продукция которых, благодаря широко развившемуся межплеменному обмену, распространяется далеко за пределы Двуречья. Устанавливаются связи с долиной Инда и, вероятно, с Египтом. В общинах… Дипилонские амфоры — архаические аттические амфоры, украшенные погребальными сценами в геометрическом стиле, достигающие 1,5 метров в высоту. Рельеф древнеегипетский — характерная область изобразительного искусства Древнего Египта, не терявшая актуальности с начала династического периода и до конца эпохи эллинизма в Египте.Упоминания в литературе

Слово «меандр» означает изгиб реки или декоративный волнообразный орнамент, даже – ухищрение, уловку, иногда и дипломатическую. Так греки когда-то называли реку с чрезвычайно прихотливым руслом, именуемую как Большой Мендерес и впадающую около города Милета в Эгейское море на юго-западе Турции. В древнегреческом языке Maiandros символизировало некий извив и было словом высокого стиля, не употреблялось в обиходной речи. А содержало оно фактически два понятия, соединённые вместе: Maia – мать (а также – повивальная бабка)[31] и Andros – мужчина, откуда, кстати, и пошло имя Андрей. Можно предположить, что органичное сочетание двух противоположных начал – женского и мужского – ассоциировалось у греков с ситуацией изгиба, волны. И в Китае в те же примерно далёкие времена первого тысячелетия до н. э. возник широко известный на Востоке символ Великого Предела («Тайдзи») – именно в виде волны, делящей круг (мироздание) на две равные половины, олицетворяющие собой опять же пару противоположных, но не противоборствующих, а дополняющих друг друга начал: инь – женское, иррациональное, пассивное; ян – мужское, рациональное, активное (коллаж 12). Как не усмотреть в обоих упомянутых случаях единое эзотерическое ядро, ту великую общность, что существовала между западной и восточной ветвями могучего земного древа познания! Геометрический орнамент представлял собою сочетание геометрических элементов, на вазах он располагался полосами и складывался из меандров, крестов, окружностей. Только на «дипилонских вазах» (названных по месту находки – Дипилонскому некрополю в Афинах) появляются геометризированные изображения человеческой фигуры. Именно в конце бытования геометрического стиля, в VIII веке до н. э., наряду с богатой орнаментацией появляются первые изображения животных и людей, а также бытовых сцен – похоронных процессий, картин битв, морских походов. Сюжетами становятся и мифы. Согласно определению Власова В. Г., в европейском понимании «геометрический стиль (от греч. geo – земля и metria – измерение) представляет собой крайнее проявление абстрагирующей тенденции художественного мышления. В истории искусства геометрический стиль орнамента существует на протяжении многих эпох. Действие этой тенденции обнаруживается еще в глубокой древности, на первых порах становления изобразительной деятельности человека и развивается параллельно с искусством «натурального стиля» первобытных охотников… Впервые геометрический стиль проявился в мегалитических сооружениях… как выражение солярной идеи круга и в древнейших орнаментальных изображениях… Таково, например, происхождение древнегреческого меандра – предельно геометризованного изображения извилистого русла реки Меандр (Мендерес) в Малой Азии… В геометрическом орнаменте преобладает логика и расчет, подчиняющие всю композицию строгой системе… Элементы геометрического стиля могут присутствовать в композиции различных видов и стилей искусства».[7] Лаконичные свидетельства древнего искусства дополняют орнаменты. Часто об этой стороне декоративного мастерства древних археолог судит по единственно доступному ему материалу – керамике. Сравнение синегайской керамики с другими культурами могло бы привести к выводу об упадке орнамента, но сохраняющаяся в Синем Гае кость показывает, что такой вывод был бы ошибочным. На кости резец мастера создавал сложнейшие композиции из тонких переплетающихся линий, меандра, овалов, ступенчатых углублений. А ведь нам неизвестны одежда, дерево, береста, обугленные кусочки которой насыщают верхний слой Синего Гая, т.е. как раз те материалы, на которых с удивительной творческой силой запечатлено орнаментальное искусство приамурских народов. Полы верхней части дома устилались досками, тогда как настил нижнего этажа выполнялся из утрамбованной земли. С V века до н. э. афиняне стали использовать цветной камень и создавали красочные мозаики с геометрическим узором меандр. Для защиты от злоумышленников у главного входа в дом стояла особого вида статуя Гермеса – герма, культовый символ этого бога, исполненный в виде камня с головой и подчеркнутым фаллосом. Такие изваяния устанавливались на дорогах из Афин и всегда пестрили изречениями или надписями с указанием расстояний. В классические времена появились гермы с одинарными или двойными портретами известных политических деятелей, поэтов и философов.Связанные понятия (продолжение)

Армянский ковёр — термин, определяющий ворсовые и безворсовые ковры, которые были сотканы армянами, проживающими как на территории Армянского нагорья, так и за его пределами начиная с дохристианского периода (до 301 года) до наших дней. Арабеска (итал. arabesco — арабский) — европейское название сложного восточного средневекового орнамента, состоящего из геометрических и растительных элементов. Арабеска может включать каллиграфические элементы на арабице. Особое распространение получили арабески в эпоху Возрождения, а позднее арабесками стали называть причудливый орнамент только из растительных форм — сложно переплетённых стилизованных стеблей, листьев, цветков и других вегетативных и генеративных частей растений. Трикве́тр, также трикве́стр (лат. triquetrum от tri «три» + quetrus «имеющий углы») — символ, происхождение и современное применение которого разительно отличаются. Так, например, после X века на Руси символ использовался в основном как специфический «варяжский» орнаментальный мотив. Персидский ковёр (пехл. bōb перс. فرش; иногда قالی qāli) — одна из наиболее известных в мире разновидностей ковров ручной работы, являющийся одним из символов персидской культуры и государства Иран. Лерна (др.-греч. Λέρνη) — историческая местность в классической Греции, известная своими родниками и бывшим озером близ восточного побережья Пелопоннеса, к югу от Аргоса. Находилась невдалеке от современной деревни Мили в Арголиде около залива Арголикоса. Лерна известна в греческой мифологии благодаря такому персонажу, как Лернейская гидра, которую убил Геракл. Карстовые источники сохранились до настоящего времени, тогда как озеро уменьшилось в XIX веке до размеров небольшой лагуны, а затем пересохло… Кельтское искусство — это определенный стиль, который исторически связан с кельтами — племенами, населявшими Западную и Центральную Европу. Наибольшего расцвета их искусство достигло в период латенской культуры, когда происходило формирование цивилизации, носителями которой являлись кельтские племена. Скульпту́ра ма́йя — архитектурные и культурные памятники, оставленные мезоамериканской цивилизацией майя. Несмотря на агрессивную политику испанских конкистадоров и католической церкви, сохранилось большое количество монументальной архитектуры и мелкой майяской пластики. Древнегреческая скульптура — одно из высочайших достижений культуры античности, оставившее неизгладимый след в мировой истории. Зарождение греческой скульптуры можно отнести к эпохе гомеровской Греции (XII—VIII века до н. э.). Уже в эпоху архаики, в VII—VI столетиях, были созданы замечательные статуи и ансамбли. Расцвет и высочайший подъём греческой скульптуры пришёлся на период ранней и высокой классики (V век до н. э). А IV век до н. э., уже период поздней классики, также оставил в истории несколько… Алагре́к или а-ла-гре́к (фр. à la grecque, по-гречески; англ. greek key) — французское название архитектонического прямолинейного орнамента, занятого у греков, употреблявших его на украшение каймы одежды. Полове́цкие ка́менные ба́бы — памятники сакрального искусства половцев (кипчаков) IX-XIII века. Изваяния сделаны из серого песчаника по высоте от 1 до 4 м, встречающиеся на огромных пространствах от юго-западной Азии до юго-восточной Европы. Тарта́н — орнамент, образованный саржевым переплетением нитей, заранее окрашенных в разные цвета, в результате чего образуется клетчатый узор, состоящий из горизонтальных и вертикальных полос, а также прямоугольных областей, заполненных диагональными полосками. Тартан используется для расцветки шотландки и может символизировать определённый клан, а также местность или организацию. Шотландские килты практически всегда имеют рисунок тартан. Ко́ра (др.-греч. κόρη — «девушка») — наименование типа древнегреческой скульптуры архаического периода, женский эквивалент куроса (ок. 660—480 до н. э.). Ксо́ан, ксоанон (греч. ξόανον, мн.ч. ξόανα от ξέειν «обтёсывать») — древнегреческое архаичное культовое изображение, статуя, идол, вырезанный из дерева. Первоначально — простой деревянный столб, воплощавший божество, по мере развития — грубо вырезанные статуи богов из различного материала, в которых намечены лишь важнейшие, основные формы и пропорции человеческого тела. Предшествовал появлению круглой культовой антропоморфной статуи. Кельтские узлы, носящие название Icovellavna (ирл. snaidhm Cheilteach, валл. cwlwm Celtaidd) — это варианты узлов и стилизованных графических представлений узлов, используемых для украшения. Узлы интенсивно использовались в ирландско-саксонском искусстве кельского стиля. Эти узлы наиболее известны в результате их применения в орнаментах христианских памятников и рукописей, таких как рукопись 8-го века Евангелие Святого Тейло, Келлская книга и Евангелие из Линдисфарна. Большинство таких узлов являются…Подробнее: Кельтский узел

Куба (азерб. Quba) — азербайджанские ковры, относящиеся к кубинской группе Куба-Ширванской школы ковроткачества. Ли́нии лей, чаще лей-ли́нии (англ. ley lines), также мировые линии (фр. lignes du monde) — на сегодняшний день остающееся псевдонаучным понятие, называющее линии, по которым расположены многие места, представляющие географический и исторический интерес, такие как древние памятники, мегалиты, курганы, священные места, природные хребты, вершины, водные переправы и другие заметные ориентиры. Из лей-линий складываются геометрические формы разных масштабов, которые все вместе образуют единую сеть — предположительно…Подробнее: Лей-линии

Сакральная геометрия (от лат. sacralis — священный, обладающий святостью, признаваемый божественным) — совокупность религиозных и/или мифологических представлений о формах и пространстве мира, его гармонии, упорядоченности, пропорциональности, как геометрия форм, лежащих в основе жизни. Цивилизация Нок, названная так по месту первой находки их скульптуры (африканская деревушка Нок), возникла в Нигерии примерно за 900 лет до нашей эры и загадочно исчезла в 200 году нашей эры. Её социальная система была чрезвычайно развитой и представляла собой конец неолита (каменного века) и начало Железного века. Как полагают, цивилизация Нок раньше всех в регионе, расположенном к югу от Сахары, стала изготавливать терракотовые статуэтки. Букраний, множественное число букрании (др.-греч. βουκράνιον — «череп быка») — часто употребляемый орнамент в классической архитектуре, изначально появляется в дорическом ордере и как правило размещался в метопе фриза, впоследствии вновь вводится в обращение в эпоху ренессанса. Однако есть основания предполагать, что в античную культуру Древней Греции этот элемент был перенесён ещё из доисторической эпохи и с других географических пространств. Это можно обосновать артефактами, найденными на территории… Ковры Губы названы в честь города, расположенного в Азербайджанской Республике недалеко от Каспийского моря; следовательно, Губа является одним из мест сосредоточения кавказских ковров. Губа одновременно является и городом и областью, которая в прошлые времена была ханством (эквивалентом государственного региона в традиционной системе государственного строя) Азербайджана. Стиль ковров Губы включает в себя множество видов, в том числе: Алпан-Губа, Карагашлы, Гонагкенд, Чичи, Перепедил, Сейчур и Зейва… Пале́тка Нарме́ра — алевролитовая пластина культового назначения, которая использовалась для ритуального растирания красок. Датируется концом IV тыс. до н. э. На обеих сторонах палетки имеются рельефные изображения фараона Нармера. Палетка Нармера исполнена в виде победной стелы и повествует о триумфальной победе Верхнего Египта над Нижним. Это подарок царя Первой или Нулевой династии Иераконпольскому храму, который увековечивал его победу над мятежными ливийскими номами в Западной дельте Нила. У… Чака́на — ступенчатый крест, с древнейших времен широко распространенный в Южной Америке. Горгонейон (др.-греч. Γοργόνειον, мн. ч. Γοργόνεια — «принадлежащее горгоне») — маска-талисман от сглаза с изображением головы горгоны Медузы, которым в период античности украшали здания и различные предметы (в том числе монеты) с целью оберега от зла. В искусстве Нового времени горгонейон превратился в декоративный мотив. «Химе́ра из Аре́ццо» (итал. Chimera di Arezzo) — бронзовая скульптура, один из самых знаменитых образцов скульптуры этрусков. Датируется V веком до н. э. Масонский табель (англ. Tracing board) — это эмблема спекулятивного масонства, произошедшая от чертёжных досок, используемых в разработке (проекта здания), и грифельных досок, используемых в каменоломне или на строительной площадке оперативными вольными каменщиками. Они представляют нарисованные или напечатанные иллюстрации, изображающие различные эмблемы и символы масонства. Могут быть использованы в качестве учебных пособий во время наставлений, которые следуют в каждой из трёх масонских степеней… Хачка́р (арм. խաչքար, дословно «крест-камень») — вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень». Знак буты́ли — условное название символического изображения, связанного с культом карфагенской богини Танит, и применявшегося наряду с более распространённым знаком Танит. Встречается на археологических памятниках. Общепризнанной интерпретации значения этого символа не существует. Вишапы, Вешапы, Аждахаки (вишап арм. վիշապներ — змея, дракон) — древние мифологические существа, которых изображали в виде высоких каменных изваяний, менгиров вишапакаров (от слов — «вишап» и «кар» (арм. камень)). Вишапы распространены в мифологиях стран Армянского нагорья и Передней Азии. Первоначально вишапы являлись божествами или духами воды и, вероятно, были связаны с куро-аракской археологической культурой. Народы, населяющие Армянское нагорье во II тысячелетии до н. э. или ранее, вытёсывали… Рета́бло (retablo — от лат. retro — за, позади и tabula — доска, первоначально retrotabulum) — испанский вариант алтарного образа. Аналогичное понятие французского языка «retable» переводится на русский язык как «заалтарная картина» («запрестольный образ»). Азербайджанский ковёр — термин, используемый для обозначения различных типов безворсовых и ворсовых ковров. Среди азербайджанских ковров выделяют бакинские, гянджинские, казахские, ширванские, шемахинские, карабахские, кубинские, ардебильские и тебризские. Большинство западных авторов, в том числе энциклопедии «Ираника» и «Британника», как правило, относят ковры, вытканные в Иранском Азербайджане к персидским (иранским), а ковры вытканные в Азербайджане и районах компактного проживания азербайджанцев… Цивилизация Древнего Египта, возникшая около 4000 лет до н. э., была одной из древнейших в мире. Благоприятные естественные условия способствовали очень раннему развитию культуры и искусства в Древнем Египте. В эту эпоху древние египтяне умели делать из драгоценных металлов ювелирные украшения тонкой работы, появилась письменность, постепенно стали накапливаться научные знания. Римская моза́ика — тип мозаики, набираемый из мелких кубиков камней разных цветов либо смальты, малые размеры модулей позволяют достичь высокой точности и изящества изображения. Эта техника используется и в декоративно-прикладном искусстве, она существует со времён Древнего Рима. Мозаики времён Римской империи, сохранившиеся в Северной Африке, делятся на две группы: в одном массиве изображений присутствуют сугубо римские сюжеты без каких-либо отличительных черт, другой же массив предполагает уникальные тематические особенности. В мозаичном искусстве Северной Африки взаимодействовали две традиции: традиционная африканская культура до римского владычества и привнесенное на эту землю эллинистическое наследие. В современном искусствоведении предполагается, что у североафриканской… Дотаку (яп. 銅鐸 до:таку) — разновидность бронзовых колоколов в древней Японии периода Яёй. Встречаются в основном на археологических стоянках региона Кинки. Точное предназначение дотаку неизвестно, предполагается, что они использовались во время ритуальных обрядов, связанных с культом земледелия. Иногда дотаку относят к металлической скульптуре. Гирих (перс. گره, «узел»), а также گره سازی («завязывание узлов») — вид исламского декоративного искусства в архитектуре и художественных ремёслах (обложки книг, ковры, небольшие металлические объекты), состоящее из геометрических линий, образующих переплетённые декоративные орнаменты. В персидской архитектуре орнаменты с узлами можно видеть в кирпичной кладке банна’и, в изделиях из стукко и мозаичных фаянсовых работах. Гирих определяется как «геометрические (часто в виде звёзд и многоугольников… Греческий профиль — особая трактовка профиля человеческого лица, являющаяся частью канона древнегреческой скульптуры классической и эллинистической эпох. Является одной из важнейших характеристик красоты того периода. Домо́вая резьба́ — метод украшения экстерьера дома посредством вырезания на внешних деревянных элементах разнообразных фигур и орнаментов. Лу́нница — бронзовое, серебряное, реже золотое украшение в виде полумесяца. Отличается большим разнообразием форм, декора, ювелирных техник, приёмов и значения в составе костюма. Составляет элементы различных предметов личного убора. Форму лунниц могли иметь серьги, нагрудные подвески, металлические детали головного убора и другие. Один из самых распространённых типов украшений. Лунницы известны с позднего бронзового века. Были в обиходе у многих земледельческих народов Европы и Азии, включая Древний… Этру́ски (итал. Etruschi, лат. Etrusci, Tusci, др.-греч. τυρσηνοί, τυρρηνοί, самоназв. Rasenna, Raśna) — древняя цивилизация, населявшая в I тыс. до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова (область — древняя Этрурия, современная Тоскана) между реками Арно и Тибр и создавшая развитую культуру, предшествовавшую римской и оказавшую на неё большое влияние. Анх (егип. ˁnḫ), коптский крест — символ, ведущий своё происхождение из Древнего Египта. Известен как египетский иероглиф ☥, а также как один из наиболее значимых символов древних египтян. Также известен как «ключ жизни», «ключ Нила», «бант жизни», «узел жизни», «крест с петлей», «египетский крест», «крукс ансата» (лат. Crux ansata). Сва́стика (ярга, символ «卐» или «卍», санскр. स्वस्तिक от स्वस्ति, свасти — приветствие, пожелание удачи, благоденствие, от सु, су — «добро, благо» и अस्ति, асти — «есть, быть») — крест с загнутыми под прямым углом концами («вращающийся») либо по часовой стрелке, либо против неё (в последнем случае некоторые авторы называют такой символ sauwastika и даже приписывают ему иной смысл). Как и в других искусствах, в архитектуре используют математику по нескольким причинам. Даже если отбросить необходимость математики для проектирования здания, архитекторы используют геометрию для определения пространственной формы здания. Начиная со времён пифагореизма (VI в. до н. э.) для создания пространственных форм предполагалась гармония, а потому предполагалось проектирование зданий и их окружения согласно математическим, эстетическим и, иногда, религиозным принципам. Математику используют…Подробнее: Математика и архитектура

Камунская роза (итал. Rosa camuna) — один из известнейших петроглифов Валь-Камоники, берущий начало с железного века, когда в долине Камоника жили камуны. Представляет собой замкнутую меандрическую линию, извивающуюся между девятью точками (итал. copelle).Упоминания в литературе (продолжение)

Существует ряд орнаментальных символов, возраст которых составляет тысячи лет – это ромб, квадрат, крест, свастика и меандр. Есть различные формы толкования значений древнейших орнаментальных мотивов, однако исследователи сходятся во мнении, что они представляют собой некий текст, несущий определенную информацию. Широкое распространение древнейшего орнаментального комплекса, существование схожих мотивов в декоративном искусстве многих народов позволяет предположить его единую основу. На европейской территории в качестве такой основы называют памятники неолитической керамики и более поздней керамики эпохи металла. Археологами был открыт и изучен ямочный, ямочно-гребенчатый и гребенчатый орнамент эпохи неолита. Ямочный орнамент располагался по косой сетке, заполняя значительную часть поверхности керамического изделия. Подобная керамика относится к середине 3 тысячелетия до н.э. (керамика Льяловской стоянки, Московская обл.). Затем, в период позднего неолита, появилась сетка, соединившая ямки друг с другом. Этот факт предполагал наличие гребенчатого или рамчатого штампа[82]. С наступлением железного века сетчатый орнамент получил большее распространение, чем ямочный[83]. Раппорт – это чередование подобных элементов, как правило, по краю декорируемого изделия или объекта (см. рис. 1, а). Так возникают построения на концах рукавов в одежде, орнаментах книг, в обрамлении порталов архитектуры. Связь элементов внутри раппортной полосы может быть двух родов: когда элементы не связаны между собой и повторяются через одинаковые промежутки; когда элементы объединяются непрерывной линией, как, например, в некоторых видах древнегреческого меандра. Особенно логичен и благороден образец этого стиля – гидрия – сосуд для воды. (Рис. 2.38) Сосуд можно было переносить за две боковые ручки, а третьей ручкой пользовались, когда выливали из гидры воду. Наличие различных ручек говорит и о разном их функциональном назначении. Гидрия имеет прочное и устойчивое основание круглой формы, которое подчеркнуто венком черных линий. Ножка выполняет свою функцию и предназначена для обеспечения устойчивого положения сосуда. Само вместилище для воды строго разделено с ножкой лучистым венцом. Форма вместилища резко расширяется кверху и границей между ним и ножкой служит расположенный внизу фриз с охотничьими сценами. Выше – основная роспись стенок с изображением Геркулеса, удушающего египетского царя Бусириса, и группы спешащих на выручку к царю негров. Группа негров и Геркулеса с царем разделены средней ручкой и тяготеют к двум боковым. Таким образом, роспись подчеркивает тектонику сосуда. Этой же цели служат и места крепления ручек к телу гидрии, обозначенные лучами, усиливающими ощущение их прочного прикрепления к стенке сосуда. Лента меандра по краю горлышка, круто и энергично поднимающегося от тела гидрии вверх, отмечает его завершение. Очевидно, что живопись находится в полной гармонии с формой сосуда, подчеркивая его структуру и назначение всех его частей. Живопись имеет плоскостной характер и служит только украшением без всякого намека на разрушение плоскости. Живопись напротив подчеркивает предназначение плоскости, ограничивающей внутреннее пространство сосуда как вместилища для воды. Архитектура городских ансамблей Митлы следовала единой модели. Так называемая «Группа колонн» включала три внутренних дворика – патио, ограниченных комнатами. Северный патио, как правило, был небольшим по размерам, и доступ к нему был ограничен. Относительно просторный средний двор чаще всего имел выход на юг. Третий двор, также большой и иногда открытый с одной стороны, больше походил на позднюю пристройку. Это была наземная часть жилого комплекса для живых, под полами которого располагалось гораздо более пышное «жилище мертвых». Правда, когда археологи обнаружили эти подземные сооружения, они были уже разграблены. Под северной комнатой находилась крестовидная погребальная камера средних размеров. А под восточной располагалось огромное, также в форме креста, помещение, украшенное ступенчатым «греческим» орнаментом меандром. Верхнее перекрытие поддерживалось мощной колонной. Она-то и получила название «колонны жизни». Трудно отследить истоки некоторых поверий, но до сих пор среди местных индейцев сохраняется традиция приходить в первый день каждого года в мертвый город Митлу, чтобы, охватив колонну руками, узнать, сколько лет осталось жить. Считается, что об этом специальным знаком могут сообщить пришедшему индейцу божественные предки. С чужаками, как оказалось, индейские предки предпочитают дела не иметь: сколько я ни хватала колонну, знака не получила. Впрочем, это не был первый день года. Особенность модели с Перахоры состоит в том, что ее продольные стены изогнуты. Выпуклые стены характерны для примитивной греческой архитектуры. Они встречаются в прямоугольных домах и также в округлых домах, что зависело от древней техники строительства из мелких камней, сырцовых кирпичей и т. п. То же можно предположить и в отношении конструкции модели с Перахоры; то же самое показывает проем входа, потому что он уменьшен до размера, который невозможно осуществить кроме как в этом виде материалов. Пара сдвоенных колонн на фасаде может быть только из дерева, потому что каменные колонны вряд ли могли быть сдвоены, так как для поддержки кровли было бы достаточно по одной с каждой стороны. Комбинация мелких камней и сырцовых кирпичей в стенах с деревянными колоннами характерна для примитивной греческой архитектуры. Роспись этой модели, как и модели из Аргоса, не позволяет определенно интерпретировать способ строительства. Она указывает на цвета реальной архитектуры этого периода, где меандр является одним из наиболее репрезентативных мотивов. В этом отношении можно быть уверенным, что роспись моделей домов основана на традиции реального строительства. Классические орнаменты, по подобию архитектурных форм, также заимствовались из древнего искусства. Кваренги и его последователи чаще выбирали меандр, очертания завитков аканта, нитей жемчуга, гирлянды листьев дуба и лавра. Тяги разбивали простенки на прямолинейные поля, в которые для большего декоративного эффекта вводились барельефы. В архитектуре тягами называют профилированные выступы, разделяющие стену по горизонтали или обрамляющие панно. Значительно повысилась роль круглой пластики, создаваемой по сходству с античными статуями. Урны, в которых виллановианцы помещали прах умерших, имели характерную форму: широкое тулово и высокое коническое горлышко (рис. 3). Эти сосуды часто имели всего одну ручку, укрепленную на тулове, и украшались насечками из повторяющихся геометрических узоров, включая меандр и свастику. И урны, и гончарные изделия, предназначенные для хозяйственных нужд, обжигались и украшались рельефным орнаментом, рисунками, сделанными белой краской. Домашние гончарные изделия имели самые разные формы, что указывает на влияние как апеннинской культуры, так и протовиллановианских традиций. Евстафий[209] объясняет название Скамандр как своего рода каламбур: «Скамандр – это σκάμμα ?νδρ?ς («ров мужа», то есть Геракла), который вывел Ксанф из-под земли». Это, конечно, просто чепуха; однако окончание этого слова мы находим во многих названиях рек Малой Азии, таких как Меандр, Аландр и т. п. Возможно, что название, под которым эта река была известна на «языке богов» – то есть греческих поселенцев, – представляет собой перевод местного названия[210*]. Большая часть Ближнего Востока в 10-2 тыс. до н. э. называлась Сурия (Сирия). Это слово– перевертыш от «Русия», или «Сурь» от «Русь». Дальний Восток далек от Русии, но и здесь действует тоже табу для российских и азиатских исследователей. Последние иногда наивно проговариваются о появившихся у ученых сомнениях в исконной принадлежности Северной Азии монголоидам. Так, в научном отчете об археологическом сезоне 2001 года, проведенном на острове Сучу Ульчского района, корейская сторона экспедиции отметила, что в двух раскопанных жилищах 6–5 тыс. до н. э. жили совершенно точно не европеоиды, а северные монголоиды. На это указывает якобы орнаментика в виде меандра, спирали на неолитической керамике. Они встречаются именно на современных нанайских ковриках, халатах и берестяных туесках. Каков уровень научного анализа?! Дух захватывает от такой «проницательности»! И неважно, что черепов нет, зато есть халаты. А о спиралях на халатах айнов почему-то не вспомнили. Они, как известно, проживали на Нижнем Амуре и были вовсе не монголоиды. Вот такая научная халатность! А черепа есть, но они спрятаны в запасниках Краевого краеведческого музея г. Хабаровска. Их не показывают, ведь многие – европеоидного типа. Один такой череп удалось подсмотреть в фильме В.В. Иванова «Амур – дорога тысячелетий». А сам В. Иванов «отметился» очень глубокомысленной фразой: «Говорить о принадлежности его к какому-либо этносу некорректно». Он обронил её в статье: «Дедушка Кондонской Венеры», где была опубликована фотография находки археолога А. Малявина под названием «Дедушка», которую сразу отнесли к монголоидному типу. Отопительные устройства этой эпохи обрамлены колоннами, пилястрами, у подножия восседают сфинксы, каминную полку удерживают на плечах атланты и кариатиды, а венчают грифоны. Очень популярен преимущественно флористический орнамент, состоящий из символов величия – венков и меандров. Ампир держится долго, он хранит свои позиции практически весь XIX век. Именно в это время для художественной отделки топки стал использоваться огнеупорный кирпич. Мастера начали художественно исполнять внутренности камина – колосниковую решетку, на которой в топке лежат дрова, а также решетчатый золосборник, предназначенный для того, чтобы остатки продуктов сгорания не препятствовали доступу свежего воздуха в топку, дающего углям возможность прогореть полностью. Долгое время считалось, что колорит древнего Киева определялся темным цветом деревянного сруба и пестротой кладки «опус микстум». На самом деле все каменные здания города были покрыты штукатуркой и окрашены в белый цвет. Сияющую белизну подчеркивали живописные детали: выложенные из красного кирпича фризы с узором меандр, которые в храмах обычно располагали в верхней части барабанов либо на уровне хоров. В насыщенной палитре ярко проявлялся народный характер. Такие черты, как неиссякаемое жизнелюбие, стремление к свету и солнцу, отличали киевлян-язычников и остались в христианах даже после жесткой расправы с идолами. Горожане обмазывали глиной и белили не только каменные, но и деревянные постройки: оборонительные башни, частоколы посадов, жилища. Привычка штукатурить и красить дома, помимо красоты, приносила жителям ощутимую пользу, ведь толстый слой глины защищал деревянные стены от огня. На рисунках вожди обычно изображались с узелковым письмом кипу, представлявшим собой связку разноцветных шнурков. Палочка в ухе была отличительным знаком непобедимого воина. Его голову венчал тканый шлем с гребнем из перьев, полностью закрывающий затылок. Родовитые индейцы юга выглядели весьма колоритно в пончо с геометрическим орнаментом меандр по краю. Сверху часто надевалось совсем короткое пончо по подобию европейского колета. Французским термином collet («воротник») в XVIII веке называли укороченный, застегивающийся на крючки мундир кирасира. Такая одежда вначале изготавливалась из лосиной замши, кирзы, а затем из сукна светлого оттенка.Меандр (орнамент) — это… Что такое Меандр (орнамент)?

Мостовая на Родосе, выложенная меандром.

Мостовая на Родосе, выложенная меандром.Меа́ндр (греч. μαίανδρος) — известный ещё со времён неолита и распространённый тип ортогонального орнамента. Бордюр, составленный из прямых углов, складывающихся в непрерывную линию. Получил название от извилистой реки Меандр (ныне Большой Мендерес) в Малой Азии (Эфес). Как указывает Сенека, река Меандр «предмет упражнений и игры для всех поэтов, вьётся частыми излучинами, близко подступает к собственному руслу и опять поворачивает, не успевши влиться в себя самоё» (Сенека. Письма к Луцилию CIV:15). В меандровой ленте орнамента древние видели глубокий магический смысл, она отражала течение человеческой Жизни. Прямизна, прямой путь символизировали добродетель (там же LXXM9-20; LXXXVIIM3; ср.: LXXIII:13-14). Меандр может состоять только из прямых углов, которые придают линии дополнительную жёсткость и соответствуют возрастанию в добродетели (см. о возможности увеличивать добродетель там же LXXM9). В качестве орнамента меандр часто употреблялся в этрусской и древнегреческой, а затем древнеримской, византийской, романской архитектуре на вазах, мелких предметах быта. Включение в меандр свастики обозначает присутствие в естественных жизненных процессах дополнительного фактора сверхъестественной благодати, которая в итоге становится доминирующим, организующим узлом каждого отрезка пути. Такой меандр до сих пор называется в Индии nandavartaya (nandyavarta), т.е. «свивание» или «круг счастья». Встречается на Мезинской палеолитической стоянке.

Меандром украшался подол одежды, в архитектуре он использовался в рельефах и фризах. Меандр можно найти, например, на фресках Виллы Мистерий в Помпеях, представленный разновидностью этого орнамента — так называемым «двойным меандром». В Древней Греции меандр символизировал вечность, достигаемую воспроизводством: стареющее существо, сменяемое молодым, становится тем самым бессмертным; старая сущность сжимается, а новая разворачивается.

Разновидности меандра

| ╔════╗ ╔════╗╔═══╗╔═══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔════╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔═══╗╔═══╗╔════╗ ╔════╗ ║ ╚══╗ ║ ╚══╗ ║╚══╗║╚══╗║╚═╗║╚═╗║╚═╗║╚═╗║╚═╗╔═╝║╔═╝║╔═╝║╔═╝║╔═╝║╔══╝║╔══╝║ ╔══╝ ║ ╔══╝ ║ ╚════╝ ╚════╝ ╚═══╝╚═══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚═══╝╚═══╝ ╚════╝ ╚════╝ |

| ╔═╗ ╔═╗ ╔═╗ ╔═╗╔═╗╔═╗╔═╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔═╗╔═╗╔═╗╔═╗ ╔═╗ ╔═╗ ╔═╗ ╔═╗ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ |

| ═╗ ╔════╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗╔══╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔════╗ ╔═ ╔═╝ ╚═╗ ╔╝ ╚╗ ╔╝ ╚╗ ╔╝ ╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝╚╗╔╝ ╚╗ ╔╝ ╚╗ ╔╝ ╚╗ ╔═╝ ╚═╗ ╚═════╝ ╚═══╝ ╚═══╝ ╚═══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚══╝╚═══╝ ╚═══╝ ╚═══╝ ╚═════╝ |

| ╔═══════════╗╔════════╗╔══════╗╔══════╗╔═════════╗╔══════╗╔══════╗╔════════╗╔═══════════╗ ║ ╔══╗ ╔══╗ ║║ ╔══╗╔═╗║║╔═╗╔═╗║║╔═╗╔═╗║║╔═╗╔═╗╔═╗║║╔═╗╔═╗║║╔═╗╔═╗║║╔═╗╔══╗ ║║ ╔══╗ ╔══╗ ║ ╚═╬═╗║ ║ ║ ║╚═╬═╗║║ ║║╚╬╗║║ ║║╚╬╗║║ ║║╚╬╗║║ ║║╔╬╝║║ ║║╔╬╝║║ ║║╔╬╝║║ ║║╔═╬═╝║ ║ ║ ║╔═╬═╝ ══╝ ║║ ╚══╝ ╚══╝ ║║╚═╝╚═╝║║╚═╝╚═╝║║╚═╝╚═╝║║╚═╝║║╚═╝╚═╝║║╚═╝╚═╝║║╚═╝╚═╝║║ ╚══╝ ╚══╝ ║║ ╚══ ════╝╚═══════════╝╚══════╝╚══════╝╚══════╝╚═══╝╚══════╝╚══════╝╚══════╝╚═══════════╝╚════ |

| ═╗ ╔═══════╗╔════╗╔════╗╔═══╗╔═══╗╔═══╗╔══════╗╔═══╗╔═══╗╔═══╗╔════╗╔════╗╔═══════╗ ╔═ ║ ║ ╔═══╗ ║║╔══╗║║ ╔═╗║║╔═╗║║╔═╗║║╔═╗║║╔═╗╔═╗║║╔═╗║║╔═╗║║╔═╗║║╔═╗ ║║╔══╗║║ ╔═══╗ ║ ║ ║ ║ ╚═╗ ║ ║║╚╗ ║║║ ╚╗║║║╚╗║║║╚╗║║║╚╗║║║╚╗║║╔╝║║║╔╝║║║╔╝║║║╔╝║║║╔╝ ║║║ ╔╝║║ ║ ╔═╝ ║ ║ ║ ╚═══╝ ║ ║╚═╝ ║║╚══╝║║╚═╝║║╚═╝║║╚═╝║║╚═╝║║╚═╝║║╚═╝║║╚═╝║║╚═╝║║╚══╝║║ ╚═╝║ ║ ╚═══╝ ║ ╚═══════╝ ╚════╝╚════╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚════╝╚════╝ ╚═══════╝ |

| ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╗ ╔╝╚╗ ╔╝╚╗ ╔╝╚╗ ╔╝╚╗ ╔╝╚╗╚╝╔╝╚╗╚╝╔╝╚╗╚╝╔╝╚╗╚╝╔╝╚╗ ╔╝╚╗ ╔╝╚╗ ╔╝╚╗ ╔╝╚╗ ╚╗╔╝ ╚╗╔╝ ╚╗╔╝ ╚╗╔╝ ╚╗╔╝╔╗╚╗╔╝╔╗╚╗╔╝╔╗╚╗╔╝ ╚╗╔╝ ╚╗╔╝ ╚╗╔╝ ╚╗╔╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ ╚╝ |