Масленица — Традиция

Масленица в Подмосковье.

Масленица в Подмосковье.Празднование Масленицы Русичами.

Масленица (Масленка) — праздник проводов зимы, восьмая неделя перед Пасхой. Она проходила перед Великим постом, в сыропустную неделю православного календаря, и заканчивалась Прощёным воскресеньем.

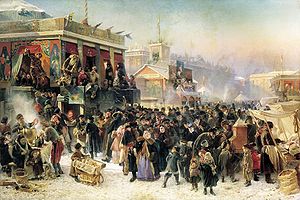

По канонам Православной Церкви сыропустная неделя предназначалась для подготовки верующих людей к посту, когда каждый из них должен был проникнуться настроением, соответствующим наступающему времени телесного воздержания и напряженных духовных размышлений (см. Посты). (В традиционном русском быту эта неделя стала самым ярким, наполненным радостью жизни праздником. Масленица называлась честной, широкой, пьяной, обжорной, разорительницей. Говорили, что она «целую неделю пела-плясала, ела-пила, друг ко дружке в гости хаживала, в блинах валялась, в масле купалась». Масленица отмечалась по всей России и в деревнях, и в городах. Ее празднование считалось для всех русских людей обязательным: «Хоть себя заложи, а масленицу проводи».

Празднование Масленицы. Потчевание, катание с гор всей деревней.

Празднование Масленицы. Потчевание, катание с гор всей деревней.В деревнях в ней принимали участие все жители, независимо от возраста и социального положения, за исключением больных и немощных. Неучастие в масленичном веселье могло повлечь за собой, по поверью, «жизнь в горькой беде». Празднества начинались встречей масленицы в воскресенье перед масленой неделей. Однако этот обряд не был широко распространен. Там, где он был известен, масленицу встречали блинами, которые раскладывали на возвышенные места с призывами: «Приезжай ко мне в гости, масленица, на широк на двор: на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешаться!», а также пением песен: Масленица годовая, Гостья наша дорогая! Она пешей к нам не ходит, Все на конях приезжает. У ней кони вороные, Слуги молодые. Первые три дня масленой недели шла подготовка к празднику: привозили дрова для масленичных костров, убирали избы. Основные празднества приходились на четверг, пятницу, субботу, воскресенье — дни широкой масленицы. Все масленичные развлечения проходили обычно на улице.

В дома заходили только для того, чтобы немного согреться, если было морозно, и угоститься праздничными яствами. Нарядно одетые люди — девушки, парни, семейные пары, дети, старики и старухи — все высыпали на улицу, участвовали в праздничном гулянье, поздравляли друг друга, шли на ярмарку, где покупали нужные и ненужные вещи, удивлялись чудесам, которые показывали в балаганах — передвижных театрах, радовались кукольным представлениям и «медвежьим потехам» — выступлениям вожака с медведем.

Масленичный комплекс включал в себя такие развлечения, как катание с гор, катание на санях, различные обряды чествования молодоженов, кулачные бои, шествия ряженых (см. Ряженье), военные игры, как, например, «Взятие снежного городка» и т. д. Характерной особенностью масленицы было употребление большого количества жирной пищи, а также пьянящих напитков. Из напитков предпочитали пиво, а из пищи — сметану, творог, сыр, яйца, всевозможные мучные изделия: блины, сырники, пряженцы, хворост, лепешки. Преобладание молочной еды обусловливалось церковным запретом на употребление мяса в неделю, предшествовавшую Великому посту.

В масленицу звучало множество песен, прибауток, приговоров, большая часть которых не имела обрядового значения, это были веселые песенки, посвященные масленице и масленичному гулянью:

Ах ты, масленка дорогая,

Дорогая, лели, дорогая. К нам в гости приезжала,

Приезжала, лели, приезжала. Да сыр с маслицем привозила,

Привозила, лели, привозила. А мы масленку прокатили,

Прокатили, лели, прокатили. На вороненком коне катались,

Мы катались, лели, катались.

Прощались с масленицей в воскресенье (см. Проводы Масленицы). В этот день в северных и центральных районах Европейской России жгли костры, а в южных — хоронили соломенное чучело Масленицы. Масленица — явление сложное и неоднозначное. Этот праздник восходит к весенним аграрным обрядам дохристианской эпохи жизни славян, когда масленица приурочивалась к дню весеннего равноденствия — рубежу, отделяющему зиму от весны. Обрядовые действия были направлены на то, чтобы зимние тяготы закончились и наступила весна, а за ней теплое лето с обильными хлебами. В XIX—начале XX в. в праздновании масленицы на первый план вышли элементы развлекательного характера.

Понедельник — Встреча[править | править код]

Встреча Масленицы.

Встреча Масленицы.Первый день назывался Чистая масленица — широкая боярыня. В понедельник Масленицу и Масленика, сделанных из соломы и одетых в соответствующие их полу платья — женское и мужское, возили на санях по всей округе, а потом с песнями и плясками усаживали на самом высоком месте. Изначально «встреча» проходила так, как в последствии только в песнях пелось — «уливая горки маслом», «усыпая сыром». Причина столь торжественной встречи заключается в том, что эта пара — божественные жених и невеста. До нас древний ритуал дошел в сильно урезанном виде. Его подсократили на одну единицу — мужскую, оставив только Масленицу. С течением времени имя ее было утеряно и восстановилось только благодаря долгим исследованиям всевозможных языковых и этнических тонкостей. Прообразом Масленицы была не кто иная, как Снегурочка во всех своих видах и со всеми качествами — забирающее и дающее жизнь божество, по мифам язычников. Рядом с ней был Масленк, прообразом которого был бог — громовик из тех же ритуалов и мифов.

Вторник — Заигрыш[править | править код]

На рассвете чучело Масленицы вывозилось на центральное место, вокруг него устраивались хороводы, разгульное веселье, потом молодежь каталась с гор и на качелях, а те, что постарше, веселились за столом. Во главе с Петрушкой и масленичным дедом проходили представления. На улицах попадались большие группы ряженых, разъезжавших по знакомым домам, где экспромтом устраивались веселые домашние концерты.

Среда — Лакомка[править | править код]

В этот день нужно есть столько, сколько приемлет твоя душа, отсюда и поговорка «Не житье, а масленица». Повсюду проводились ярмарки, шли народные гулянья. Среда открывала угощение во всех домах блинами и другими яствами. В каждой семье накрывали столы со всевозможными угощениями. В этот день зять приходил «к тёще на блины».

Четверг — Перелом[править | править код]

Название само говорит за себя: катание на санях по улицам, кулачные бои, всевозможные обряды. Одним из любимых забав было поджигание тележных колес, и прогонять вдоль по улицам, спускам, склонам оврагов подожженной тележки. По улице возили мужика-балагура на специально смастеренных санях с таким же горящим колесом, а за ним следом шел гуляющий народ с песнями и прибаутками. Обязательным атрибутом Масленицы являлся медведь — живой, закованный в цепи, или ряженый человек. Нередкой забавой русских людей была борьба с медведем. Дети, также наряженные животными, ходили по дворам и колядовали, собирая себе угощение на праздничный вечер.

Пятница — Тещины вечерки[править | править код]

Целый ряд масленичных обычаев был направлен на то, чтобы ускорить свадьбы, содействовать молодежи в нахождении себе пары. Сами же молодожены в этот день выезжали нарядные в расписных санях, наносили визиты всем, кто гулял у них на свадьбе. Теперь уже зять приглашал к себе в гости тёщу и угощал ее блинами.

Суббота — Золовкины посиделки[править | править код]

Этот день считался всегда семейным. В Золовкины посиделки — новобрачная невестка должна была одаривать золовок подарками. В этот субботний день молодые невестки принимали у себя родных. Приглашали всю семью и кормили их блинами и поили чаем.

Воскресенье — Целовальник, прощённое воскресенье[править | править код]

Сожжение Масленицы. Последний день самый веселый и разгульной, несмотря на то, что его называли «Прощенный день». Люди ходили от двора к двору, просили друг у друга прощения. Если в течение года русские чем-то оскорбили друг друга, то, встретившись в «прощенное воскресенье», они непременно приветствовали друг друга поцелуем, и один из них говорил: «Прости меня, пожалуйста». Второй же отвечал: «Бог тебя простит». Все угощали и угощались, веселились и дрались, тут же мирились и опять дрались. В этот день люди рядились в шкуры козлов и баранов, волков и медведей, изображая тем самым злых духов. Народ, размахивая палками и выкрикивая всяческие оскорбления и проклятия, выводил их вместе с чучелом Масленицы за околицу деревни, где изображалось избиение нечисти, и сжигалась соломенная Масленица. Пепел, оставшийся от «зимней хозяйки», развеивали над полями в знак будущего урожая. Для детей выпекали из теста «жаворонков» и «куликов». Детвора с «птичками» в руках взбиралась на крыши домов и сараев, зазывая теплую и раннюю весну. Масленица называлась еще и Сырной седмицей и была последней неделей перед Великим постом.

Сожжение Масленицы. Последний день самый веселый и разгульной, несмотря на то, что его называли «Прощенный день». Люди ходили от двора к двору, просили друг у друга прощения. Если в течение года русские чем-то оскорбили друг друга, то, встретившись в «прощенное воскресенье», они непременно приветствовали друг друга поцелуем, и один из них говорил: «Прости меня, пожалуйста». Второй же отвечал: «Бог тебя простит». Все угощали и угощались, веселились и дрались, тут же мирились и опять дрались. В этот день люди рядились в шкуры козлов и баранов, волков и медведей, изображая тем самым злых духов. Народ, размахивая палками и выкрикивая всяческие оскорбления и проклятия, выводил их вместе с чучелом Масленицы за околицу деревни, где изображалось избиение нечисти, и сжигалась соломенная Масленица. Пепел, оставшийся от «зимней хозяйки», развеивали над полями в знак будущего урожая. Для детей выпекали из теста «жаворонков» и «куликов». Детвора с «птичками» в руках взбиралась на крыши домов и сараев, зазывая теплую и раннюю весну. Масленица называлась еще и Сырной седмицей и была последней неделей перед Великим постом. Ф. Сычков «Катание с гор».

Ф. Сычков «Катание с гор».Катание с гор — зимнее развлечение детей и холостой молодежи. Катание молодежи с ледяных гор было одним из главных развлечений масленичной недели. «На горах катаемся, блинами объедаемся» — пелось в старинной масленичной песне.

Для катаний заливали водой естественные горы или специально сколоченные из дерева. Ледяной скат переходил в длинную ледяную дорожку, зачастую спускавшуюся к реке или озеру. Катальные горки старались украсить: рядом с ними ставили елки, развешивали фонарики и т. д. Ближе к вечеру около горки собиралась вся деревенская молодежь. Для катания использовались санки, рогожи, шкуры, коньки, ледянки — круглые расплющенные корзины, заледеневшие снизу, катульки — широкие выдолбленные доски, корежки — деревянные корыта, напоминавшие долбленые лодки, короткие скамейки, перевернутые вверх ножками. Дети садились на санки по нескольку человек. Парни, желая показать девушкам свою удаль и молодечество, скатывались с самых высоких гор: садились в верткую корежку и лавировали по крутым склонам, управляя ею, как лодкой, с помощью специальной короткой палки, или, взяв на руки визжавшую девушку, спускались, стоя на ногах. Однако чаще всего катались парами на санках: девушка садилась к парню на колени, а потом должна была поблагодарить его за катание поцелуем. Если девушка не соблюдала этого правила, молодежь «замораживала» санки, то есть не разрешала встать с них до тех пор, пока парень и девушка не поцелуются. По обычаю в катании с гор должны были принимать участие и молодожены. Они садились на санки и съезжали с горы под крики: «Солите рыжиков, солите рыжиков» (то есть целуйтесь при всех). Катание с гор не запрещалось и женатым людям, существовало даже такое поверье, что замужняя женщина, катавшаяся в масленицу с горы, получит хороший урожай льна.

Катание на санях — зимнее развлечение, характерное для святок, масленицы, престольных праздников. Особенно яркими были катания на масленицу. Они назывались «съездки», так как в них принимали участие жители всех окрестных деревень. К праздничному катанию тщательно готовились: лошадей мыли, расчесывали им хвосты и гривы; столь же внимательно относились к упряжи; приводили в порядок сани. Молодежь обычно каталась с утра, молодожены могли выезжать в любое время по своему желанию, а семейные пары, особенно «большаки, кондовые и богатые крестьяне», — ближе к вечеру. Парни и девушки выезжали на катание с шумом и весельем: лошади мчались вперед, звенели бубенцы, развевались полотенца, привязанные к задку саней, играла гармошка, звучали песни. Молодоженам полагалось ехать степенно, с достоинством, кланяться всем встречным жителям, останавливаться по первому их требованию, чтобы принять поздравления и пожелания. Парадный выезд богатой семьи оформлялся довольно торжественно. Хозяин неспешно подводил к воротам дома запряженных лошадей, хозяйка тщательно укладывала в сани подушки в нарядных наволочках, меховую или войлочную полость, красиво привязывала к дуге ленты, полушалки. Затем нарядно одетая семья садилась в сани. Переднее сиденье предназначалось хозяину с сыном, заднее — хозяйке с дочерьми. Старики выходили на крыльцо посмотреть парадный выезд, маленькие дети с криками бежали за санями. Все приехавшие на место съездок катались обычно часов пять-шесть, прерываясь на короткое застолье в домах родственников и давая отдых лошадям. Катавшиеся соблюдали установленные правила: одни сани должны были следовать за другими по центральной улице деревни или вкруговую, не обгоняя и не превышая скорости.

Парни катали гуляющих по улице девушек, вежливо приглашая их в сани: «Прошу прокатиться!» Правила приличия обязывали парня катать одну и ту же девушку не более трех-четырех кругов, а затем пригласить другую. Девушки в знак благодарности привязывали к дуге его лошади небольшие полушалки. Молодожены, для которых катание на масленицу было обязательным, останавливались по просьбам односельчан, чтобы «посолить рыжики», то есть поцеловаться при всем честном народе (см. Смотры молодожёнов). Своей кульминации катание достигало днем в Прощёное воскресенье, когда собиралось особенно много санных упряжек, а скорость их катания резко увеличивалась.

Лихие парни, стараясь показать перед девушками свою удаль, управляли бегущими лошадьми стоя, прыгали в сани на ходу, играли на гармошках, свистели и кричали. Воскресное катание полагалось завершать мгновенно, сразу же после первого удара колокола, звавшего к вечерне. Этот момент особенно большое удовольствие доставлял молодежи, которая стремглав неслась из села на санных упряжках, обгонявших друг друга.

Кулачные бои на Руси в Масленицу.

Кулачные бои на Руси в Масленицу.Кулачные бои устраивались зимой в период святок на масленицу и иногда в Семик. При этом предпочтение отдавалось масленице, разгульный характер которой давал возможность мужской части деревни показать перед всеми свою удаль и молодечество. Команды составлялись по признаку социальной или территориальной общности участников. Друг с другом могли биться две деревни, жители противоположных концов одного большого села, «монастырские» крестьяне с помещичьими и т. д. Кулачные бои готовились заранее: команды сообща выбирали место для битвы, договаривались о правилах игры и количестве участников, выбирали атаманов. Кроме того, была необходима моральная и физическая подготовка бойцов. Мужики и парни парились в банях, старались больше есть мяса и хлеба, которые, по поверью, придавали силу и смелость.

Некоторые участники прибегали к различного рода магическим приемам для увеличения бойцовской храбрости и мощи. Так, например, в одном из русских старинных лечебников содержится следующий совет: «Убей змею черную саблей или ножом, да вынь из нее язык, да вверти в тафту зелену и в черную, да положи в сапог в левый, а обуй на том же месте. Идя прочь, назад не оглядывайся, а кто спросит, где ты был, ты с ним ничего не говори». Обеспечить победу в кулачном бою старались и с помощью заговора, полученного от колдуна: «Стану я, раб Божий, благословясь, пойду перекрестясь, из избы в двери, из ворот в вороты, в чистое поле, на восток, в восточную сторону, к Окиян-морю, и на том святом Окияне-море стоит стар мастер муж, и у того святого Окияна-моря сырой дуб крековастый, и рубит тот мастер муж своим булатным топором сырой дуб, и как с того сырого дуба щепа летит, так же бы и от меня валился на сыру землю борец, добрый молодец, по всякий день и по всякий час. Аминь! Аминь! Аминь! И тем моим словам ключ в море, замок на небе, отныне и до века». Кулачные бои в России могли проходить не только на кулаках, но и на палках, при этом чаще выбиралась борьба на кулаках. Бойцам полагалось специальное обмундирование: толстые, подшитые куделью шапки и меховые рукавицы, которые смягчали удар.

Бой на кулаках мог проводиться в двух вариантах: «стенка на стенку» и «сцеплялка-свалка».

При битве «стенка на стенку» бойцы, выстроившись в один ряд, должны были удержать его под давлением «стенки» противника. Это был бой, в котором использовались различного рода тактические военные приемы. Бойцы держали фронт, шли клином — «свиньей», меняли бойцов первого, второго, третьего ряда, отступали в засаду и т. п. Бой кончался прорывом «стенки» противника и бегством врагов. Принято считать, что этот тип кулачного боя оформился не ранее XVIII в.

При битве «сцеплялка-свалка» каждый выбирал себе противника по силе и не отступал до полной победы, после чего «сцеплялся» в битву с другим. Русский кулачный бой, в отличие от драки, шел с соблюдением определенных правил, к которым относились следующие: «не бить лежачего», «не биться по-увечному», «мазку не бить», то есть в случае появления у противника крови заканчивать с ним бой. Нельзя было наносить удары сзади, с тыла, а биться только лицом к лицу. Важным моментом кулачного боя было и то, что его участники всегда принадлежали к одной возрастной группе. Битву начинали обычно подростки, их сменяли на поле парни, а затем вступали в бой молодые женатые мужчины — «сильные бойцы». Такой порядок поддерживал равенство сторон. Бой начинался с прохода главных бойцов, то есть парней и мужиков, в окружении подростков по деревенской улице к выбранному месту боя. На поле парни становились двумя «стенками» -командами друг против друга, демонстрируя свои силы перед противником, слегка задирая его, принимая воинственные позы, подбадривая себя соответствующими выкриками. В это время на середине поля подростки устраивали «сцеплялку-свалку», готовясь к будущим боям. Затем раздавался клич атамана, за ним общий рев, свист, крик: «Даешь боя», и начинался бой. Наиболее сильные бойцы включались в битву уже в самом конце. Наблюдавшие за кулачным боем старики обсуждали действия молодых, давали советы тем, кто еще не вступил в бой. Завершался бой бегством противника с поля и общей веселой попойкой участвовавших в нем парней и мужиков. Кулачные бои сопровождали русские празднества на протяжении многих веков.

Подробное описание битв «добрых молодцов кулашных бойцов» дали иностранцы, побывавшие в Московии в XVI—XVII вв. Кулачные бои воспитывали у мужчин выносливость, способность выдерживать удары, стойкость, ловкость и мужество. Участие в них считалось делом чести каждого парня и молодого мужчины. Подвиги бойцов восхвалялись на мужских пирушках, передавались из уст в уста, нашли свое отражение в удалых песнях, былинах:

Да съехались оны с копьями —

Только копья-ты в кольцах попригнулисе.

Да съехались богатыри палками —

Только палки по щербням отвернулисе.

Соскочили они со добрых коней,

Да схватились оны на рукопашный бой.

История масленицы

Для славян этот праздник долгое время был встречей нового года! Ведь до XIV века год на Руси начинался с марта. А по давним поверьям считалось: как встретит человек год, таким он и будет. Потому и не скупились русичи в этот праздник на щедрое застолье и безудержное веселье. И называли Масленицу в народе “честной”, “широкой”, “обжорной”, а то и “разорительницей”. А само название “Масленица” возникло только в XVI веке. Оно возникло потому, что на этой неделе по православному обычаю мясо уже исключается из пищи, а молочные продукты еще можно употреблять – вот и пекут блины масленые.

Масляница — это праздник не только славян, а и практически всей Европы. Традиция праздновать приход весны сохранилась в разных городах и странах, от Сибири до Испании. В странах Западной Европы Масленица плавно переходит в общенародный карнавал, где на время празднования смолкают ссоры и споры, везде царит безудержное веселье, смех и юмор.

В Шотландии на Масленицу было принято печь «постные лепешки». В сложенные вместе ладони насыпали горсть овсяной муки, затем муку крепко сжимали в ладонях и погружали в холодную воду, а полученный шар выпекали в очаге прямо в горячей золе. Выпечку блинов шотландцы считают важным актом, в котором стараются принять участие все члены семьи: один смазывает маслом сковороду, другой льет на нее тесто, третий переворачивает блин…

В одном из городов Англии уже много лет проводятся соревнования в беге женщин с блинами. В 11.45 раздается звон «блинного колокола». Каждая женщина бежит с горячей сковородкой и блином. Правила соревнований предписывают, что участницы должны быть не моложе 18 лет; на каждой обязательно — фартук и косынка; во время бега нужно не менее трех раз подбросить блин на сковороде и поймать его. Первая женщина, которая передаст блин звонарю, становится чемпионкой блинных гонок на год и получает в награду… поцелуй звонаря.

В школах Дании в эти дни проводятся театральные представления, концерты. Школьники обмениваются знаками дружбы, передают своим друзьям через знакомых шуточные письма без указания обратного адреса. Если мальчик получит такое письмо от девочки и угадает ее имя, то на Пасху она подарит ему шоколад.

Если главными героями русской Масленицы были молодожены, то в Восточной Европе — холостяки. Берегитесь, холостяки, Масленицы. Особенно, если случайно окажетесь в это время в Польше. Гордые полячки, усыпив вашу бдительность оладьями, пончиками, хворостом и водкой, на десерт непременно оттаскают вас за волосы. В последний день Масленицы можно зайти в трактир, где скрипач будет “продавать” незамужних девушек.

А в Чехии в эти веселые дни молодые парни с вымазанными сажей лицами под музыку обходят всю деревню, везя за собой разукрашенный деревянный брусок — “клатик”. Он вешается каждой девушке на шею или привязывается к руке или ноге. Желаешь откупиться — плати.

В Югославии вас непременно посадят в свиное корыто и поволокут по деревне. А на крыше собственного дома вы можете обнаружить фигуру соломенного деда.

А у нас в старину были свои обычаи встречи и проводов этого праздника. В 1722 году, по случаю заключения Ништадтского мира после почти двадцатилетней войны со Швецией, Петр I пригласил на празднование Масленицы иноземных послов. Катание на лошадях император открыл невиданным зрелищем. Петр ехал по сугробам на корабле, в который были впряжены шестнадцать лошадей. Вслед за ним двигалась гондола, в которой сидела царица Екатерина, одетая простой крестьянкой. Далее двигались другие корабли и сани, запряженные разными зверями.

Екатерина II очень любила катание с горы, карусели, качели, их устраивали в Москве при Покровском дворце, куда императрица любила в Масленицу ездить всем двором. А по случаю своей коронации, подражая Петру I, устроила в Москве на масленой неделе грандиозное маскарадное шествие под названием “Торжествующая Минерва”. Три дня ездила по городу маскарадная процессия, которая, по замыслу императрицы, должна была представить различные общественные пороки — мздоимство, казнокрадство, чиновничью волокиту и другие, уничтожаемые благотворным правлением мудрой Екатерины. Процессию составляли четыре тысячи действующих лиц и двести колесниц.

А когда Екатерина II дождалась рождения внука Александра, которому втайне намеревалась передать престол, обойдя нелюбимого сына Павла, императрица на радостях устроила для своих приближенных поистине “бриллиантовую” масленицу. Тем, кто оказывался в выигрыше в затеянных после ужина играх, императрица преподносила бриллиант. За вечер она раздарила своим приближенным около 150 бриллиантов, поражавших своей ценой и редкостной красотой.

Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту. Поэтому в это время человек отводит душу в преддверии тяжелого и длительного Великого поста. Масленица — это, прежде всего, обильная и сытная пища. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы в это время полакомиться, отведать самых разнообразных блюд и не отказывать себе ни в чем. В традиционном быту всегда считалось, что человек, плохо и скучно проведший масленичную неделю, будет неудачлив в течение всего года. Безудержное масленичное чревоугодие и веселье рассматриваются как магическое предвестие будущего благополучия, процветания и успеха во всех деловых, домашних и хозяйственных начинаниях. Начало Масленицы колеблется от 3 февраля (т. е. 21 января по старому стилю) до 14 марта (1 марта по старому стилю).

Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Даже блины, непременный атрибут масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства появились новые, церковные праздники, но широкая масленица продолжала жить. Ее встречали и провожали с той же неудержимой удалью, что и в языческие времена. Масленицу в народе всегда любили и ласково называли «касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честная масленица», «веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», « объедуха», «ясочка».

Масленица — это недельный праздник, праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, а самое главное — с обрядом славословия, кормления и сжигания самодельного чучела Зимы. Детям рассказывают о ритуальном значении масленичных закличек и игрищ, разъясняют, почему нужно сжигать Масленицу, заманивать Солнце блинами, славить Весну, просить доброго урожая.

Масленичная неделя была буквально переполнена праздничными делами; обрядовые и не обрядовые действия, традиционные игры и затеи, обязанности и поступки до отказа заполняли все дни. Сил, энергии, задора хватало на все, поскольку царила атмосфера предельной раскрепощености, всеобщей радости и веселья. Каждый день масленицы имел свое название, за каждым закреплены были определенные действия, правила поведения и пр.:

Понедельник — «встреча»,

вторник — «заигрыш»,

среда — «лакомка», «разгул», «перелом»,

четверг — «разгуляй-четверток», «широкий»,

пятница — «тещины вечера», «тещины вечерки»,

суббота — «золовкины посиделки», «проводы»,

воскресенье — «прощеный день».

Вся же неделя именовалась «честная, широкая, веселая, боярыня-масленица, госпожа масленица».

Понедельник — встреча

В этот день из соломы делали чучело Масленицы, надевали на него старую женскую одежду, насаживали это чучело на шест и с пением возили на санях по деревне. Затем Масленицу ставили на снежной горе, где начиналось катание на санях. Песни, которые поют в день «встречи», очень жизнерадостны.

Вторник — заигpыш

С этого дня начинались разного рода развлечения: катания на санях, народные гулянья, представления. В больших деревянных балаганах (помещения для народных театральных зрелищ с клоунадой и комическими сценами) давали представления во главе с Петрушкой и масленичным дедом. На улицах попадались большие группы ряженых, в масках, разъезжавших по знакомым домам, где экспромтом устраивались веселые домашние концерты. Большими компаниями катались по городу, на тройках и на простых розвальнях. Было в почете и другое нехитрое развлечение — катание с обледенелых гор.

Среда — лакомка

Она открывала угощение во всех домах блинами и другими яствами. В каждой семье накрывали столы с вкусной едой, пекли блины, в деревнях в складчину варили пиво. Повсюду появлялись театры, торговые палатки. В них продавались горячие сбитни (напитки из воды, меда и пряностей), каленые орехи, медовые пряники. Здесь же, прямо под открытым небом, из кипящего самовара можно было выпить чаю.

Четверг — разгул (перелом, широкий четверг)

На этот день приходилась середина игр и веселья. Возможно, именно тогда проходили и жаркие масленичные кулачные бои, кулачки, ведущие свое начало из Древней Руси. Были в них и свои строгие правила. Нельзя было, например, бить лежачего («лежачего не бьют»), вдвоем нападать на одного (двое дерутся — третий не лезь), бить ниже пояса или бить по затылку. За нарушение этих правил грозило наказание. Биться можно было «стенка на стенку» или «один на один». Велись и «охотницкие» бои для знатоков, любителей таких поединков. С удовольствием наблюдал такие бои и сам Иван Грозный. Для такого случая это увеселение готовилось особенно пышно и торжественно. И все-таки это была игра, праздник, которому, естественно, соответствовала и одежда. Если и вы хотите следовать древним русским ритуалам и обычаям, если у вас сильно чешутся руки, можно слегка и позабавиться, наверное, дракой — снимутся заодно и все негативные отрицательные эмоции, наступит разрядка (может, в этом и был какой-то тайный смысл кулачных боев), а заодно это и поединок сильнейших. Только не забывайте обо всех ограничениях и, главное, о том, что это все-таки праздничный, игровой поединок.

Пятница — тещины вечера

Целый ряд масленичных обычаев был направлен на то, чтобы ускорить свадьбы, содействовать молодежи в нахождении себе пары. А уж, сколько внимания и почестей оказывалось на масленице молодоженам! Традиция требует, чтобы они нарядные выезжали «на люди» в расписных санях, наносили визиты всем, кто гулял у них на свадьбе, чтобы торжественно под песни скатывались с ледяной горы. Однако, самым главным событием, связанным с молодоженами, было посещение тещи зятьями, для которых она пекла блины и устраивала настоящий пир (если, конечно, зять был ей по душе). В некоторых местах «тещины блины» происходили на лакомки, т. е. в среду на масленичной неделе, но могли приурочиваться к пятнице. Если в среду зятья гостили у своих тещ, то в пятницу зятья устраивали «тещины вечерки» приглашали на блины. Являлся обычно и бывший дружка, который играл ту же роль, что и на свадьбе, и получал за свои хлопоты подарок. Званая теща (существовал и такой обычай) обязана была прислать с вечера все необходимое для печения блинов: сковороду, половник и пр., а тесть посылал мешок гречневой крупы и коровье масло. Неуважение зятя к этому событию считалось бесчестием и обидой, и было поводом к вечной вражде между ним и тещей.

Суббота — золовкины посиделки

Золовка — это сестра мужа. Итак, в этот субботний день молодые невестки принимали у себя родных. Как видим, на этой «масленице жирной» каждый день этой щедрой недели сопровождался особым застольем.

Воскресенье — проводы, целовальник, прощеный день.

Последний день масленичной недели назывался «прощёным воскресеньем»: родственники и друзья ходили друг к другу не праздновать, а с «повинением», просили прощения за умышленные и случайные обиды и огорчения, причинённые в текущем году. При встрече (порой даже с незнакомым человеком) полагалось остановиться и с троекратными поклонами и «слёзными словами» испросить взаимного прощения: «Прости меня, в чём я виноват или согрешил перед тобой». «Да простит тебя Бог, и я прощаю»,- отвечал собеседник, после чего в знак примирения нужно было поцеловаться.

Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста — Чистый понедельник, который считали днем очищения от греха и скоромной пищи. Мужчины обычно «полоскали зубы», т.е. в изобилии пили водку, якобы для того, чтобы выполоскать изо рта остатки скоромного; в некоторых местах для «вытряхивания блинов» устраивали кулачные бои и т.п. В Чистый понедельник обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду и «парили» молочную утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного.

Масленица — это… Что такое Масленица?

| Масленица | |

|---|---|

| «Масленица». П. Н. Грузинский, 1889. | |

| Тип | народно-православный с языческими корнями |

| иначе | Масленая неделя, Блинница, Объедуха, Кривошейка |

| также | Сырная седмица (по церковному уставу) |

| Значение | заговенье на Великий пост, первая встреча весны и проводы зимы |

| Отмечается | восточными славянами |

| в период с | Мясопустной субботы |

| по | Прощёное воскресенье |

| В 2012 году | с 20 по 26 февраля |

| Празднование | народные гуляния |

| Традиции | пекут блины, ходят в гости, застолья, катаются на санях и санках, рядятся, уничтожают чучело Масленицы |

| Связан с | Великим постом |

- Данная статья — о народных обычаях Масляной недели; Масленицу (Сырную седмицу) в церковном календаре см. в статье Мясопуст.

Ма́сленица (рус. Масленица, Масляница, укр. Масниця, белор. Масленіца, польск. Zapusty, словацк. Fašiangy, чеш. Masopust, словен. Pustni teden, серб. Покладе, болг. Сирна неделя, макед. Проштена недеља)[1] — народный праздничный цикл, сохранившийся у славян с языческих времён. Обряд связан с проводами зимы и встречей весны. На Руси название Мясопуст, Мясопустная и Сырная неделя употребляются только в Святцах как «церковное» название[2].

Масленица получила свое название от того, что в этот период времени — последнюю неделю перед Великим постом, разрешается употребление в пищу сливочного масла, молочных продуктов и рыбы (сродни «жирному вторнику», см. раздел Аналоги Масленицы в др. странах). В календаре Русской православной церкви, этот период называется Сырной седмицей, — неделя (седмица), следующая за Пёстрая неделей. В её продолжение Устав предписывает воздерживаться от мяса (но не прочих скоромных продуктов), причём обычный пост в среду и пятницу отменяется; в среду и пятницу Сырной седмицы не совершается литургия. В православной церкви считается, что смысл Сырной седмицы — примирение с ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту — время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворению.

Дата начала Масленицы каждый год меняется в зависимости от того, когда начинается Великий пост. Главные традиционные атрибуты народного празднования Масленицы в России — блины, чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья.

Другие названия праздника

Маслена, Масленая, Масленая неделя, Всемирный праздник, Блинница, Блинщина, Блинная неделя, Блиноедка, Прожорная неделя, Объедуха, Широкая масленица, честная, весёлая, Целовальница, Кривошейка, Боярыня Масленица, Молочная неделя, устьцилем. Молочница, полес. Масленка, Маслоед, Мáсны тыждэнь, белор. Коляда масленая, Каровiна i конскае свята, укр. Колодій, христ. Сырная неделя.

Сущность обрядов празднования

Обрядовая сторона Масленицы является весьма сложной и многосоставной и восходит к глубокой древности. Она включает обряды, относящиеся и к началу нового цикла, и к стимуляции плодородия, и к культу предков.

Не исключено, что в дохристианскую пору празднование Масленицы было приурочено к весеннему равноденствию, которое у многих народов является началом нового года[3] (типичный пример — Новруз). В данном случае к обрядам начала нового годового цикла относится сожжение мусора и чучела Масленицы как уничтожение всего старого, обветшавшего, дряхлого и освобождение места для нового, молодого, лучшего. С воспоминаниями о создании «нового мира» может быть связана и обрядовая борьба (кулачные бои, взятие снежного городка), направленная на преодоление инертности первобытного хаоса. В это время проводят Зиму и начинают встречать Весну. Ожидание Весны достигает своего пика позже, во время Веснянок, когда, по народным представлениям, Весна уже действительно приходила и вступала в свои права.

С символикой возрождения мира непосредственно связана и функция стимуляции плодородия земли и плодовитости людей и скота. Главной героиней праздника была, естественно, Масленица, воплощённая в чучеле. Масленица сама по себе божеством не является, однако представляет собой архаичный этап развития умирающего и воскресающего божества. Чучело Масленицы представлялось средоточием плодородия и плодовитости, и ритуалы его проводов должны были сообщить это плодородие земле: как известно, пепел от чучела, или само растерзанное чучело, раскидывали по полям[4].

Для крестьянина плодородие земли было крайне важно, поэтому он пытался на него воздействовать таким образом. Особенно важно это было весной, когда земля скоро пробудится от зимнего сна и начнёт плодоносить. Функцию стимуляции плодородия несёт опять же и сожжение чучела Масленицы — уничтожение старого и иссякшего плодородия, смерть для будущего рождения, толчок для нового возрождения плодоносных сил. Многие обряды Масленицы, такие как «целовник», смотры молодожёнов («столбы»)[5], их гостевания[6], катания с гор[7] и на упряжках[8], шуточные преследования холостых, — связаны с молодожёнами и неженатой молодёжью. Этим общество показывало исключительную важность брака для воспроизводства населения, а потому чествовало молодых людей репродуктивного возраста[9]. Плодовитость людей в народном сознании была неразрывно связана с плодородием земли и плодовитостью скота.

Со стимуляцией плодородия связана третья сторона Масленицы — поминальная. Ушедшие предки, по представлениям крестьян, находились одновременно и в ином мире, и в земле, а значит, могли влиять на её плодородие. Поэтому крайне важным было не гневить предков и почтить их своим вниманием. Для этого в Масленице существует широкий пласт поминальной обрядности: элементы тризны (кулачные бои, скачки и т. д.), иногда — посещение кладбищ, всегда — обильные трапезы (изначально, видимо, поминальные), обязательно включавшие блины — главный атрибут Масленицы. Вопреки широко распространённому мнению, блины не являются и никогда не являлись символом солнца у славянских народов[10]. Блины у славян всегда были поминальным блюдом, поэтому они как нельзя кстати соответствуют поминальной сущности Масленицы[4][11].

Патриарх Адриан хотел уничтожить этот «бесовский праздник», но не успел, однако сократил время его на 8 дней[12].

На Пёстрой неделе

Малая масленица

В некоторых местах к встрече Масленицы готовились ещё с субботы предыдущей (Пёстрой) недели. В Калужской губернии, начиная печь заранее блины, хозяйка посылала ребятишек лет 8-10 «встречать Масленицу»: давала блин, с которым они скакали верхом на ухвате или кочерге по огороду и кричал: «Прощай, зима сопливая! Приходи, лето красное! Соху, борону — И пахать пойду!» С субботы начинали праздновать «малую Масленку» и кое-где во Владимирской губернии. Детвора бегала по деревне и собирала старые лапти, потом встречали возвращающихся с покупками из города или с базара и спрашивали: «Везёшь ли Масленицу?» Если отвечали: «Нет» — то били лаптями.

В Белоруссии и в некоторых местах России в субботу перед Масленицей отмечали Родительский день, первый в этом году. В этот день поминали умерших родителей. Для них специально пекли блины — и первый блин клали на божницу, слуховое окно или крышу, оставляли на могилах на кладбище[13], а также раздавали блины детворе, нищим и монашкам с просьбой помянуть такого-то.

Утром и вечером, садясь за стол, обязательно приглашали разделить семейную трапезу, состоящую из говядины, варёной свинины, жареной баранины, умерших в доме родственников. «Со стола не сбирають»: остатки вечерней трапезы оставляют на столе до утра вместе с посудой и ложками, прикрыв всё это концами скатерти (д. Щепихино, Калужского района)[14].

И теперь крестьяне убеждены, что на заговенье, особенно же масленичное, пред Великим постом, необходимо оставить для предков-покойников кушанье. А потому на заговенье после ужина со стола ничего не убирают, чашек и ложек не моют, даже горшки с оставшейся пищей ставят на стол. Все недоеденное оставляется «родителям», которые под покровом ночной темноты выходят из-за печки и едят[15].

Мясное воскресенье

Последнее воскресенье перед масленицей носило название «мясного воскресенья»[16]. В воскресенье говорили: «Нынче 12 раз шти (щи) хлебают, 12 раз мясо едят»[14]. В вологодских деревнях ходили в гости к родственникам, соседям, друзьям и приглашали в гости на масленицу. В это воскресенье тесть звал зятя «доедать барана». «Заговляюсь на сыр да на масло», — говорили в вечер перед масляной.

Масленичная неделя

Масленица на почтовой марке Украины, 2003

Масленица на почтовой марке Украины, 2003Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда, Широкая Масленица — это последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье[17]. В первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая Масленица[18]. В народе каждый день Масленицы имеет свое название.

Понедельник — встреча

Начало Узкой Масленицы. Утром свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. Обговаривались время и место гуляний, определялся состав гостей. К этому дню достраивались снежные горы, качели, балаганы. Начинали печь блины. Первый блин отдавался малоимущим на помин усопших. В понедельник из соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось чучело Масленицы, которое насаживали на кол и возили в санях по улицам.

Вторник — заигрыш

В этот день происходили смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для того, чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу. С утра молодые люди приглашались кататься с гор, поесть блинов. Звали родных и знакомых. Для зазывания Масленицы произносили слова: «У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!».

Среда — лакомки

Другое название: полес. Скоромная середа[19].

В этот день зять приходил к тёще на блины, которые она сама готовила. В этот день тёща демонстрировала расположение мужу своей дочери. Кроме зятя тёща приглашала и других гостей.

Четверг — разгул

Смотрины молодых (А. Н. Третьяков. В деревне. 1867) Ф. В. Сычков. Праздничная забаваДругие названия: Разгуляй , Широкий разгул, Перелом, Широкий четверг[20], Разгульный четверток[21]; полес. Влас, Власы, Власье, Волосий, Колодка, Коляда масленая, Колядуха масленая, Кривый четверг, Масленый четверг, Тлустый четверг[22].

С этого дня начиналась Широкая Масленица, хозяйственные работы прекращались, празднования разворачивались во всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам, устраивались катания на лошадях, кулачные бои[23], различные соревнования, которые завершались шумными пирушками. Главное действие в четверг — штурм и дальнейший захват снежного городка[24]. Смысл широкого четверга, как и всей Масленицы — выплеск накопившейся за зиму негативной энергии и разрешение различных конфликтов между людьми[25].

Масленичные гуляния повсеместно сопровождались разведением костров и ритуальными прыжками через огонь. Отличительной чертой гуляний были масленичные песни. «На Масленую огонь палят. Палят костры, и тут, и там. Бабы в широких юбках перепрыгивают через костры, и мужики прыгають. Мы вот вали (валежник) насобираем и поём:

- Яко середу на масленую, на жидовские заговенья

- Воробейко яичко украл, на высокую полечку поклал.

- А слепые-то подглядывали, а глухие то подслухивали,

- А безногие побегли догонять, а безрукие побегли отбирать.

- Маслена, маслена белая нога, а хто не оженится, чирия губа.

- Маслена, маслена белый сыр, а кто не оженится — сукин сын»[26].

В Ярославле с четверга поют коляду. В этот день народ ходит по домам с бубнами, балалайками и другими народными инструментами, поздравляют хозяев с праздником и «просят дозволения пропеть коляду», в чем им обычно не отказывают.

Колядская песня:

- Уж как шли ребята колядовщики,

- Виноград, красно зелёная моя![27]

- Колядовщики, все фабричники,

- Мы искали двора господина своего,

- Господинов двор на семи верстах,

- На семи верстах, осьми столбах.

- Посреди двора, посреди широка,

- Стоят три терема,

- Три терема златоверхие.

- В первом терему красно солнушко,

- Во втором терему часты звёздочки,

- Сам хозяин в дому, господин в терему,

- Хозяйка в дому, госпожа в высоком,

- Млады девушки в дому, как орешки в меду,

- Виноград, красно зелёная моя!

По окончании песни хозяева дарят колядовщикам деньги и угощают их вином. При прощании колядовщики поют хозяину благодарность:

- Благодарствуй хозяин, на хлебе, на соли и жалованье.

- Виноград, красно зелёная моя!

- Накормил, напоил, со двора пустил,

- Виноград, красно зелёная моя![28]

Пятница — тёщины вечёрки

В этот день с ответным визитом тёща приходила в гости к зятю. Блины в этот день пекла дочь — жена зятя. Тёща приходила в гости со своими родственниками и подругами. Зять должен был продемонстрировать своё расположение к тёще и её близким.

Суббота — золовкины посиделки

Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок и других родственников мужа. Если золовка была не замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню. Невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок[29].

- Церковь в субботу совершает празднование Собора всех преподобных отцов[30].

Воскресенье — проводы

К. Крыжановский. Прощеный день в крестьянской семье. XIX в.Также называется: Целовальник, Прощёный день[31], Заговенье, Прощёное воскресенье[32]; полес. Весна, Заговины масленые, Заговины постовые, Запуски великопостные, Запусты масленые, Масница, Пущенье постовое, Чирка[22].

Кульминация всей масленичной недели. В воскресенье происходило заговенье перед началом Великого поста. Все близкие люди просили друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды. Вечером в Прощёное воскресенье поминали усопших[29], ходили на кладбище прощаться с своими родственниками[33]. В этот день ходили в баню. Остатки праздничной еды сжигали, посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали чучело Масленицы[34], полученный пепел рассыпали по полям[31].

В Костромской губернии в воскресенье организуется «обоз»: «верховая поездка из наряженных мужчин, с соломенными колпаками на головах». Вечером ряженые выезжают за город и сжигают там свои колпаки — «сжигают Масленицу». А в деревнях вечером, взяв по пучку соломы, складывают в одну кучу и зажигают — «сжигают соломенного мужика»[35].

В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения (настоятель просит прощения у других клириков и прихожан). Затем и все верующие, кланяясь друг другу, просят прощения и в ответ на просьбу произносят «Бог простит». Начинают совершать великопостные службы. На следующей неделе иногда проводились «тужилки по Масленице»[36].

Проводы Масленицы

Масленица, подготовленная к сожжению, 2010 годВ последний день масленичной недели происходил ритуал проводов Масленицы, который в разных губерниях России заключался как в сожжении чучела Масленицы (Марены), так и в его символических похоронах[37]. Сожжение чучела было традиционно для северных, центральных и поволжских губерний. Чучело Масленицы везли участники масленичного поезда (иногда в нём насчитывалось несколько сот лошадей). В костёр с горящим чучелом бросали традиционную поминальную пищу (блины, яйца, лепёшки). В Поволжье, в частности в Татарстане, также существует традиция бросания в костёр специальных масленичных кукол, с которыми уходили все невзгоды[38].

В южнорусских, среднерусских, западных и ряде поволжских губерний был распространён ритуал похорон Масленицы. В различных губерниях ритуал отличался.

Наиболее архаичным является обряд, при котором действия участников носят эротическую окраску:

|

В других губерниях прощание с Масленицей выступало как пародия похоронной процессии. Её участники носили по деревне чучело в корыте, люльке или специальном ящике-гробе. В процессии участвовали «поп» (девушка в ситцевой ризе с бородой из пеньки или шерсти; роль мог исполнять и мужчина), «дьякон» с «дьячком», а также группа плакальщиц, замыкавшая шествие. В ряде случаев такое прощание с Масленицей приобретало черты масленичного поезда, где чучело помещали в сани, которые часто везли не лошади, а мужчины, после её сжигали по поверьям, что это принесёт хороший урожай.

Тужилки по Масленице

Понедельник — полоскозуб

Также называется: Тужилки по Масленице; христ. Чистый понедельник; полес. Вступник, Гувесна, Дужики, Запустный понедельник, Полоскание, Понедельник-полоскозуб, Пополоконы, Ступник, Твердопост, Твердопостье, Твёрдый пост[22], нижегород. Козья масленица[39].

Первый день великого поста. В некоторых местах в этот день, несмотря на строгий пост, «полоскали рот» водкой[40]. Говорили: «У кого скором в зубах навязнет, тот будет чертей во сне видеть». Затем они ходили в баню и покрикивали: «поддай пару маслянице». После бани опят «полоскали рот». Некоторые «полощут свой рот очищенной» почти в продолжении всей первой недели поста[41]. Кое-где устраивались кулачные бои, которые должны были способствовать «очищению» от скоромного, их называли «выколачивать лепешки» (вятск.) или «блины вытрясать» (тульск.)[42]. Женщины мыли и чистили кухонную посуду, очищая её от жира и остатков праздничной еды.

Среда

В Вятской губернии девушек из соседних сёл подруги приглашали на гуляние к себе через два дня после начала Великого Поста, они жили в гостях по два—три дня, ходили на гулянья и посиделки, на которых играли, пели и плясали[36].

Пятница

В пятницу в церквях освящали коливо (кутью) в память святого великомученика Федора Тирона.

Суббота

Во многих местах в субботу первой недели поста устраивались молодёжные гулянья с угощением блинами, но уже постными[36].

Воскресенье

На Нижегородчине существовал обряд «козья масленица», приуроченный к Чистому понедельнику или первому воскресенью Великого поста и отмеченный вождением по улицам убранного венком и лентами козла[43].

Поговорки и приметы

| В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 10 февраля 2012. |

- Первый блин за упокой (на масленой).

- Первая оттепель — вздохнули родители.

- Сыр, сметану, масло вкуша́й, все беды — щедростью души избывай.

- Без масла каша не вкусна.

- «Прашли Святки, жаль расстаться, пришла Маслина — кататься» (воронеж.).

- Милости просим к нам об масленице с своим добром, с честным животом.

- Где блины, тут и мы; где с маслом каша — тут и место наше.

- Блин не клин, брюха не расколет.

- Без блина не масляна.

- На горках покататься, в блинах поваляться.

- Сваталась Маланья на масленице, думала-гадала замуж пойти, а того Маланья не ведала, что масленица только ставит молодых на показ.

- Перепелиные косточки, бумажное тельце, сахарные уста (о масленице).

- О масленой — неделю пируешь, семь опохмеляешься.

- Выпили пиво об Масленице, а с похмелья ломало после Радуницы.

- Веселы песни о Масленице, а веселей того — о Радонице.

- Масленица — семикова племянница.

- Масленица объедуха, деньгам приберуха.

- Звал, позывал честный Семик широкую Масленицу к себе погулять.

- Маслена: честная, весёлая, широкая, всемирный праздник.

- Масленица-блинница — скоморошья радельница.

- На горах покататься, в блинах поваляться.

- Отдадим почтенье на сырной в воскресенье (то есть напроказим, перерядимся и пр.).

- Широка река Маслена: затопила и Великий пост.

- Пируй-гуляй, баба, на Маслену, а про пост вспоминай.

- Боится Маслена горькой редьки да пареной репы.

- Прольёт Власий маслица на дороги — зиме пора убирать ноги, путь ей ве́дом, за Прохором следом.

- Не женився єси, то колодку носи! (укр.)

- Зять на двор — пирог на стол.

- Зять на парох — тёща за яйца (воронеж.)

- У тёщи про зятя и ступа доит (то есть доится).

- Придёт зять, где сметанки взять?

- Масляная калядуха пализала яйцы, сыр и каравайцы. (белорус.)

- Масьлены чэтвэр — самэ сьвато.

- Для молока, для коровэй (полесье).

- Масны тыждэнь — все коровье: масло, яйца, молоко, сыр. (Полесье)

- Ўлас — на масьляном тыжни, у чэцьвер (полесье).

- Масляная — белый сыр, чаму не жанывся, сукин сын. (Полесье)

- Ненастье в воскресенье перед масляной — к урожаю грибов.

- Какой день масляны красный, в такой сей пшеницу. (Ярославская губ.)

Аналоги Масленицы у других народов

Празднование Масленицы в Австралии, 2005 годМасленица в искусстве

См. также

Примечания

- ↑ Агапкина, 2004, с. 194

- ↑ Дубровский, 1870, с. 13

- ↑ Как показали исследователи традиционных религий (Мирча Элиаде, Ф. Б. Я. Кёйпер и др.), каждый Новый год является ритуальным отражением и воспоминанием космогонического мифа, соответственно его обряды нацелены на то, чтобы помочь Вселенной обновиться, чтобы уничтожить старый обветшавший мир, вернуться к первичному хаосу, а затем сотворить мир заново. См. об этом: Элиаде М. Миф о вечном возвращении

- ↑ 1 2 Пропп, 1995

- ↑ Смотры молодоженов // Российский Этнографический Музей

- ↑ Гостевание молодоженов // Российский Этнографический Музей

- ↑ Катальные горы // Российский Этнографический Музей

- ↑ Съездки // Российский Этнографический Музей

- ↑ Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины ХIХ — начала ХХ в.: половозрастной аспект традиционной культуры. Л.: Наука, 1988.

- ↑ Подобный научный миф возник в середине XIX века благодаря деятельности «мифологической школы», и главным образом А. Н. Афанасьева. Он же приводил метафору, сравнивающую месяц с круглым блином: «Свети, месячку, свети ясно, як млынске коло»; «зoйди, месячку, так, як млынске коло». См.: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 3. М., 1995.[уточнить]

- ↑ Соколова, 1979, с. 46-48

- ↑ Дубровский, 1870, с. 23

- ↑ Соснина

- ↑ 1 2 Советская этнография № 2, 1936, С. 102.

- ↑ Гальковский, 2000

- ↑ Котович, 2010, с. 332

- ↑ Масленица: обряды на каждый день

- ↑ Как провести традиционную русскую Масленицу, часть 1

- ↑ Толстая, 2005, с. 297

- ↑ Проводы русской зимы (масленица) / Масленичная неделя / Четверг — разгул (перелом, широкий четверг)

- ↑ АИФ-Весна: Где и как встретить масленицу

- ↑ 1 2 3 Толстая, 2005, с. 298

- ↑ Кулачный бой // Российский Этнографический музей

- ↑ Взятие снежного городка // Российский Этнографический музей

- ↑ История России. Всемирная, мировая история — История масленицы

- ↑ Фурсова, 2011, с. 291— 296

- ↑ Припев «Виноград, красно зелёная моя!» повторяется после каждой строки.

- ↑ Дубровский, 1870, с. 17

- ↑ 1 2 Как провести традиционную русскую Масленицу, часть 2

- ↑ Память всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (переходящее празднование в субботу сырной седмицы)

- ↑ 1 2 Масленичная неделя по дням

- ↑ Прощёное воскресенье // Российский Этнографический музей

- ↑ Дубровский, 1870, с. 43

- ↑ Масленичное чучело // Российский Этнографический музей

- ↑ Дубровский, 1870, с. 16

- ↑ 1 2 3 Тужилки по Масленице // Российский Этнографический музей

- ↑ 1 2 Соснина Н. Н. Проводы Масленицы

- ↑ Масленица в Казани

- ↑ Белова, 1999, с. 523

- ↑ Толстая, 2005, с. 180

- ↑ Дубровский, 1870, с. 45

- ↑ Холодная

- ↑ Белова, 1999, с. 522

Литература

- Агапкина Т. А. Масленица // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М.: Международные отношения, 2004. — Т. 3. — С. 194—199. — ISBN 5-7133-1207-0.

- Белова О. В. Коза // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М.: Международные отношения, 1999. — Т. 2. — С. 522-524. — ISBN 5-7133-0982-7.

- Васілевіч Ул. А. Беларускі народны каляндар // Паэзія беларускага земляробчага календара. Склад. Ліс А.С.. — Мн., 1992. — С. 554-612. (белор.)

- Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси. — М.: Индрик, 2000. — 703 с. — ISBN 5-85759-108-2

- Дубровский Н. Масляница. — М.: Типография С. Селиванова, 1870. — 46 с.

- Золотые правила народной культуры / О. В. Котович, И. И. Крук. — Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2010. — 592 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-471-335-9

- Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. — СПб.: Терра — Азбука, 1995. — 176 с. — ISBN 5-300-00114-7

- Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов XIX — начало XX в. Академия наук СССР, Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — М.: Наука, 1979. — 286 с.

- Соснина Н. Н. Масленица. Русские праздники и обряды. Российский Этнографический музей. Архивировано из первоисточника 16 октября 2012.

- Толстая С. М. Полесский народный календарь. — М.: Индрик, 2005. — 600 с. — (Традиционная духовная культура славян. Современные исследования). — ISBN 5-85759-300-X

- Фурсова Е. Ф. Этнокультурная специфика календарной обрядности российских переселенцев Присалаирья начала XX в. // Пятые Лазаревские чтения: «Лики традиционной культуры»: материалы междунар. науч. конф. Челябинск, 25—26 февраля 2011 г. Часть 2 / Отв. ред. проф. Н. Г. Апухтина. — Челябинск: Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2011. — С. 291-296.

- Холодная В. Г. Чистый понедельник. РЭМ. Архивировано из первоисточника 5 августа 2012.

- Шереметева М. Е. Масленица в Калужском крае // Советская этнография. № 2, 1936. — М:. Издательство Академии наук, 1936.

Ссылки

Масленица — это… Что такое Масленица?

| Масленица | |

|---|---|

| «Масленица». П. Н. Грузинский, 1889. | |

| Тип | народно-православный с языческими корнями |

| иначе | Масленая неделя, Блинница, Объедуха, Кривошейка |

| также | Сырная седмица (по церковному уставу) |

| Значение | заговенье на Великий пост, первая встреча весны и проводы зимы |

| Отмечается | восточными славянами |

| в период с | Мясопустной субботы |

| по | Прощёное воскресенье |

| В 2012 году | с 20 по 26 февраля |

| Празднование | народные гуляния |

| Традиции | пекут блины, ходят в гости, застолья, катаются на санях и санках, рядятся, уничтожают чучело Масленицы |

| Связан с | Великим постом |

- Данная статья — о народных обычаях Масляной недели; Масленицу (Сырную седмицу) в церковном календаре см. в статье Мясопуст.

Ма́сленица (рус. Масленица, Масляница, укр. Масниця, белор. Масленіца, польск. Zapusty, словацк. Fašiangy, чеш. Masopust, словен. Pustni teden, серб. Покладе, болг. Сирна неделя, макед. Проштена недеља)[1] — народный праздничный цикл, сохранившийся у славян с языческих времён. Обряд связан с проводами зимы и встречей весны. На Руси название Мясопуст, Мясопустная и Сырная неделя употребляются только в Святцах как «церковное» название[2].

Масленица получила свое название от того, что в этот период времени — последнюю неделю перед Великим постом, разрешается употребление в пищу сливочного масла, молочных продуктов и рыбы (сродни «жирному вторнику», см. раздел Аналоги Масленицы в др. странах). В календаре Русской православной церкви, этот период называется Сырной седмицей, — неделя (седмица), следующая за Пёстрая неделей. В её продолжение Устав предписывает воздерживаться от мяса (но не прочих скоромных продуктов), причём обычный пост в среду и пятницу отменяется; в среду и пятницу Сырной седмицы не совершается литургия. В православной церкви считается, что смысл Сырной седмицы — примирение с ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту — время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворению.

Дата начала Масленицы каждый год меняется в зависимости от того, когда начинается Великий пост. Главные традиционные атрибуты народного празднования Масленицы в России — блины, чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья.

Другие названия праздника

Маслена, Масленая, Масленая неделя, Всемирный праздник, Блинница, Блинщина, Блинная неделя, Блиноедка, Прожорная неделя, Объедуха, Широкая масленица, честная, весёлая, Целовальница, Кривошейка, Боярыня Масленица, Молочная неделя, устьцилем. Молочница, полес. Масленка, Маслоед, Мáсны тыждэнь, белор. Коляда масленая, Каровiна i конскае свята, укр. Колодій, христ. Сырная неделя.

Сущность обрядов празднования

Обрядовая сторона Масленицы является весьма сложной и многосоставной и восходит к глубокой древности. Она включает обряды, относящиеся и к началу нового цикла, и к стимуляции плодородия, и к культу предков.

Не исключено, что в дохристианскую пору празднование Масленицы было приурочено к весеннему равноденствию, которое у многих народов является началом нового года[3] (типичный пример — Новруз). В данном случае к обрядам начала нового годового цикла относится сожжение мусора и чучела Масленицы как уничтожение всего старого, обветшавшего, дряхлого и освобождение места для нового, молодого, лучшего. С воспоминаниями о создании «нового мира» может быть связана и обрядовая борьба (кулачные бои, взятие снежного городка), направленная на преодоление инертности первобытного хаоса. В это время проводят Зиму и начинают встречать Весну. Ожидание Весны достигает своего пика позже, во время Веснянок, когда, по народным представлениям, Весна уже действительно приходила и вступала в свои права.

С символикой возрождения мира непосредственно связана и функция стимуляции плодородия земли и плодовитости людей и скота. Главной героиней праздника была, естественно, Масленица, воплощённая в чучеле. Масленица сама по себе божеством не является, однако представляет собой архаичный этап развития умирающего и воскресающего божества. Чучело Масленицы представлялось средоточием плодородия и плодовитости, и ритуалы его проводов должны были сообщить это плодородие земле: как известно, пепел от чучела, или само растерзанное чучело, раскидывали по полям[4].

Для крестьянина плодородие земли было крайне важно, поэтому он пытался на него воздействовать таким образом. Особенно важно это было весной, когда земля скоро пробудится от зимнего сна и начнёт плодоносить. Функцию стимуляции плодородия несёт опять же и сожжение чучела Масленицы — уничтожение старого и иссякшего плодородия, смерть для будущего рождения, толчок для нового возрождения плодоносных сил. Многие обряды Масленицы, такие как «целовник», смотры молодожёнов («столбы»)[5], их гостевания[6], катания с гор[7] и на упряжках[8], шуточные преследования холостых, — связаны с молодожёнами и неженатой молодёжью. Этим общество показывало исключительную важность брака для воспроизводства населения, а потому чествовало молодых людей репродуктивного возраста[9]. Плодовитость людей в народном сознании была неразрывно связана с плодородием земли и плодовитостью скота.

Со стимуляцией плодородия связана третья сторона Масленицы — поминальная. Ушедшие предки, по представлениям крестьян, находились одновременно и в ином мире, и в земле, а значит, могли влиять на её плодородие. Поэтому крайне важным было не гневить предков и почтить их своим вниманием. Для этого в Масленице существует широкий пласт поминальной обрядности: элементы тризны (кулачные бои, скачки и т. д.), иногда — посещение кладбищ, всегда — обильные трапезы (изначально, видимо, поминальные), обязательно включавшие блины — главный атрибут Масленицы. Вопреки широко распространённому мнению, блины не являются и никогда не являлись символом солнца у славянских народов[10]. Блины у славян всегда были поминальным блюдом, поэтому они как нельзя кстати соответствуют поминальной сущности Масленицы[4][11].

Патриарх Адриан хотел уничтожить этот «бесовский праздник», но не успел, однако сократил время его на 8 дней[12].

На Пёстрой неделе

Малая масленица

В некоторых местах к встрече Масленицы готовились ещё с субботы предыдущей (Пёстрой) недели. В Калужской губернии, начиная печь заранее блины, хозяйка посылала ребятишек лет 8-10 «встречать Масленицу»: давала блин, с которым они скакали верхом на ухвате или кочерге по огороду и кричал: «Прощай, зима сопливая! Приходи, лето красное! Соху, борону — И пахать пойду!» С субботы начинали праздновать «малую Масленку» и кое-где во Владимирской губернии. Детвора бегала по деревне и собирала старые лапти, потом встречали возвращающихся с покупками из города или с базара и спрашивали: «Везёшь ли Масленицу?» Если отвечали: «Нет» — то били лаптями.

В Белоруссии и в некоторых местах России в субботу перед Масленицей отмечали Родительский день, первый в этом году. В этот день поминали умерших родителей. Для них специально пекли блины — и первый блин клали на божницу, слуховое окно или крышу, оставляли на могилах на кладбище[13], а также раздавали блины детворе, нищим и монашкам с просьбой помянуть такого-то.

Утром и вечером, садясь за стол, обязательно приглашали разделить семейную трапезу, состоящую из говядины, варёной свинины, жареной баранины, умерших в доме родственников. «Со стола не сбирають»: остатки вечерней трапезы оставляют на столе до утра вместе с посудой и ложками, прикрыв всё это концами скатерти (д. Щепихино, Калужского района)[14].

И теперь крестьяне убеждены, что на заговенье, особенно же масленичное, пред Великим постом, необходимо оставить для предков-покойников кушанье. А потому на заговенье после ужина со стола ничего не убирают, чашек и ложек не моют, даже горшки с оставшейся пищей ставят на стол. Все недоеденное оставляется «родителям», которые под покровом ночной темноты выходят из-за печки и едят[15].

Мясное воскресенье

Последнее воскресенье перед масленицей носило название «мясного воскресенья»[16]. В воскресенье говорили: «Нынче 12 раз шти (щи) хлебают, 12 раз мясо едят»[14]. В вологодских деревнях ходили в гости к родственникам, соседям, друзьям и приглашали в гости на масленицу. В это воскресенье тесть звал зятя «доедать барана». «Заговляюсь на сыр да на масло», — говорили в вечер перед масляной.

Масленичная неделя

Масленица на почтовой марке Украины, 2003

Масленица на почтовой марке Украины, 2003Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда, Широкая Масленица — это последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье[17]. В первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая Масленица[18]. В народе каждый день Масленицы имеет свое название.

Понедельник — встреча

Начало Узкой Масленицы. Утром свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. Обговаривались время и место гуляний, определялся состав гостей. К этому дню достраивались снежные горы, качели, балаганы. Начинали печь блины. Первый блин отдавался малоимущим на помин усопших. В понедельник из соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось чучело Масленицы, которое насаживали на кол и возили в санях по улицам.

Вторник — заигрыш

В этот день происходили смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для того, чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу. С утра молодые люди приглашались кататься с гор, поесть блинов. Звали родных и знакомых. Для зазывания Масленицы произносили слова: «У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!».

Среда — лакомки

Другое название: полес. Скоромная середа[19].

В этот день зять приходил к тёще на блины, которые она сама готовила. В этот день тёща демонстрировала расположение мужу своей дочери. Кроме зятя тёща приглашала и других гостей.

Четверг — разгул

Смотрины молодых (А. Н. Третьяков. В деревне. 1867) Ф. В. Сычков. Праздничная забаваДругие названия: Разгуляй , Широкий разгул, Перелом, Широкий четверг[20], Разгульный четверток[21]; полес. Влас, Власы, Власье, Волосий, Колодка, Коляда масленая, Колядуха масленая, Кривый четверг, Масленый четверг, Тлустый четверг[22].

С этого дня начиналась Широкая Масленица, хозяйственные работы прекращались, празднования разворачивались во всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам, устраивались катания на лошадях, кулачные бои[23], различные соревнования, которые завершались шумными пирушками. Главное действие в четверг — штурм и дальнейший захват снежного городка[24]. Смысл широкого четверга, как и всей Масленицы — выплеск накопившейся за зиму негативной энергии и разрешение различных конфликтов между людьми[25].

Масленичные гуляния повсеместно сопровождались разведением костров и ритуальными прыжками через огонь. Отличительной чертой гуляний были масленичные песни. «На Масленую огонь палят. Палят костры, и тут, и там. Бабы в широких юбках перепрыгивают через костры, и мужики прыгають. Мы вот вали (валежник) насобираем и поём:

- Яко середу на масленую, на жидовские заговенья

- Воробейко яичко украл, на высокую полечку поклал.

- А слепые-то подглядывали, а глухие то подслухивали,

- А безногие побегли догонять, а безрукие побегли отбирать.

- Маслена, маслена белая нога, а хто не оженится, чирия губа.

- Маслена, маслена белый сыр, а кто не оженится — сукин сын»[26].

В Ярославле с четверга поют коляду. В этот день народ ходит по домам с бубнами, балалайками и другими народными инструментами, поздравляют хозяев с праздником и «просят дозволения пропеть коляду», в чем им обычно не отказывают.

Колядская песня:

- Уж как шли ребята колядовщики,

- Виноград, красно зелёная моя![27]

- Колядовщики, все фабричники,

- Мы искали двора господина своего,

- Господинов двор на семи верстах,

- На семи верстах, осьми столбах.

- Посреди двора, посреди широка,

- Стоят три терема,

- Три терема златоверхие.

- В первом терему красно солнушко,

- Во втором терему часты звёздочки,

- Сам хозяин в дому, господин в терему,

- Хозяйка в дому, госпожа в высоком,

- Млады девушки в дому, как орешки в меду,

- Виноград, красно зелёная моя!

По окончании песни хозяева дарят колядовщикам деньги и угощают их вином. При прощании колядовщики поют хозяину благодарность:

- Благодарствуй хозяин, на хлебе, на соли и жалованье.

- Виноград, красно зелёная моя!

- Накормил, напоил, со двора пустил,

- Виноград, красно зелёная моя![28]

Пятница — тёщины вечёрки

В этот день с ответным визитом тёща приходила в гости к зятю. Блины в этот день пекла дочь — жена зятя. Тёща приходила в гости со своими родственниками и подругами. Зять должен был продемонстрировать своё расположение к тёще и её близким.

Суббота — золовкины посиделки

Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок и других родственников мужа. Если золовка была не замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню. Невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок[29].

- Церковь в субботу совершает празднование Собора всех преподобных отцов[30].

Воскресенье — проводы

К. Крыжановский. Прощеный день в крестьянской семье. XIX в.Также называется: Целовальник, Прощёный день[31], Заговенье, Прощёное воскресенье[32]; полес. Весна, Заговины масленые, Заговины постовые, Запуски великопостные, Запусты масленые, Масница, Пущенье постовое, Чирка[22].

Кульминация всей масленичной недели. В воскресенье происходило заговенье перед началом Великого поста. Все близкие люди просили друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды. Вечером в Прощёное воскресенье поминали усопших[29], ходили на кладбище прощаться с своими родственниками[33]. В этот день ходили в баню. Остатки праздничной еды сжигали, посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали чучело Масленицы[34], полученный пепел рассыпали по полям[31].

В Костромской губернии в воскресенье организуется «обоз»: «верховая поездка из наряженных мужчин, с соломенными колпаками на головах». Вечером ряженые выезжают за город и сжигают там свои колпаки — «сжигают Масленицу». А в деревнях вечером, взяв по пучку соломы, складывают в одну кучу и зажигают — «сжигают соломенного мужика»[35].

В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения (настоятель просит прощения у других клириков и прихожан). Затем и все верующие, кланяясь друг другу, просят прощения и в ответ на просьбу произносят «Бог простит». Начинают совершать великопостные службы. На следующей неделе иногда проводились «тужилки по Масленице»[36].

Проводы Масленицы

Масленица, подготовленная к сожжению, 2010 годВ последний день масленичной недели происходил ритуал проводов Масленицы, который в разных губерниях России заключался как в сожжении чучела Масленицы (Марены), так и в его символических похоронах[37]. Сожжение чучела было традиционно для северных, центральных и поволжских губерний. Чучело Масленицы везли участники масленичного поезда (иногда в нём насчитывалось несколько сот лошадей). В костёр с горящим чучелом бросали традиционную поминальную пищу (блины, яйца, лепёшки). В Поволжье, в частности в Татарстане, также существует традиция бросания в костёр специальных масленичных кукол, с которыми уходили все невзгоды[38].

В южнорусских, среднерусских, западных и ряде поволжских губерний был распространён ритуал похорон Масленицы. В различных губерниях ритуал отличался.

Наиболее архаичным является обряд, при котором действия участников носят эротическую окраску:

|

В других губерниях прощание с Масленицей выступало как пародия похоронной процессии. Её участники носили по деревне чучело в корыте, люльке или специальном ящике-гробе. В процессии участвовали «поп» (девушка в ситцевой ризе с бородой из пеньки или шерсти; роль мог исполнять и мужчина), «дьякон» с «дьячком», а также группа плакальщиц, замыкавшая шествие. В ряде случаев такое прощание с Масленицей приобретало черты масленичного поезда, где чучело помещали в сани, которые часто везли не лошади, а мужчины, после её сжигали по поверьям, что это принесёт хороший урожай.

Тужилки по Масленице

Понедельник — полоскозуб

Также называется: Тужилки по Масленице; христ. Чистый понедельник; полес. Вступник, Гувесна, Дужики, Запустный понедельник, Полоскание, Понедельник-полоскозуб, Пополоконы, Ступник, Твердопост, Твердопостье, Твёрдый пост[22], нижегород. Козья масленица[39].

Первый день великого поста. В некоторых местах в этот день, несмотря на строгий пост, «полоскали рот» водкой[40]. Говорили: «У кого скором в зубах навязнет, тот будет чертей во сне видеть». Затем они ходили в баню и покрикивали: «поддай пару маслянице». После бани опят «полоскали рот». Некоторые «полощут свой рот очищенной» почти в продолжении всей первой недели поста[41]. Кое-где устраивались кулачные бои, которые должны были способствовать «очищению» от скоромного, их называли «выколачивать лепешки» (вятск.) или «блины вытрясать» (тульск.)[42]. Женщины мыли и чистили кухонную посуду, очищая её от жира и остатков праздничной еды.

Среда

В Вятской губернии девушек из соседних сёл подруги приглашали на гуляние к себе через два дня после начала Великого Поста, они жили в гостях по два—три дня, ходили на гулянья и посиделки, на которых играли, пели и плясали[36].

Пятница

В пятницу в церквях освящали коливо (кутью) в память святого великомученика Федора Тирона.

Суббота

Во многих местах в субботу первой недели поста устраивались молодёжные гулянья с угощением блинами, но уже постными[36].

Воскресенье

На Нижегородчине существовал обряд «козья масленица», приуроченный к Чистому понедельнику или первому воскресенью Великого поста и отмеченный вождением по улицам убранного венком и лентами козла[43].

Поговорки и приметы

| В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 10 февраля 2012. |

- Первый блин за упокой (на масленой).

- Первая оттепель — вздохнули родители.

- Сыр, сметану, масло вкуша́й, все беды — щедростью души избывай.

- Без масла каша не вкусна.

- «Прашли Святки, жаль расстаться, пришла Маслина — кататься» (воронеж.).

- Милости просим к нам об масленице с своим добром, с честным животом.

- Где блины, тут и мы; где с маслом каша — тут и место наше.

- Блин не клин, брюха не расколет.

- Без блина не масляна.

- На горках покататься, в блинах поваляться.

- Сваталась Маланья на масленице, думала-гадала замуж пойти, а того Маланья не ведала, что масленица только ставит молодых на показ.

- Перепелиные косточки, бумажное тельце, сахарные уста (о масленице).

- О масленой — неделю пируешь, семь опохмеляешься.

- Выпили пиво об Масленице, а с похмелья ломало после Радуницы.

- Веселы песни о Масленице, а веселей того — о Радонице.

- Масленица — семикова племянница.

- Масленица объедуха, деньгам приберуха.

- Звал, позывал честный Семик широкую Масленицу к себе погулять.

- Маслена: честная, весёлая, широкая, всемирный праздник.

- Масленица-блинница — скоморошья радельница.

- На горах покататься, в блинах поваляться.

- Отдадим почтенье на сырной в воскресенье (то есть напроказим, перерядимся и пр.).

- Широка река Маслена: затопила и Великий пост.

- Пируй-гуляй, баба, на Маслену, а про пост вспоминай.

- Боится Маслена горькой редьки да пареной репы.

- Прольёт Власий маслица на дороги — зиме пора убирать ноги, путь ей ве́дом, за Прохором следом.

- Не женився єси, то колодку носи! (укр.)

- Зять на двор — пирог на стол.

- Зять на парох — тёща за яйца (воронеж.)

- У тёщи про зятя и ступа доит (то есть доится).

- Придёт зять, где сметанки взять?

- Масляная калядуха пализала яйцы, сыр и каравайцы. (белорус.)

- Масьлены чэтвэр — самэ сьвато.

- Для молока, для коровэй (полесье).

- Масны тыждэнь — все коровье: масло, яйца, молоко, сыр. (Полесье)

- Ўлас — на масьляном тыжни, у чэцьвер (полесье).

- Масляная — белый сыр, чаму не жанывся, сукин сын. (Полесье)

- Ненастье в воскресенье перед масляной — к урожаю грибов.

- Какой день масляны красный, в такой сей пшеницу. (Ярославская губ.)

Аналоги Масленицы у других народов

Празднование Масленицы в Австралии, 2005 годМасленица в искусстве

См. также

Примечания

- ↑ Агапкина, 2004, с. 194

- ↑ Дубровский, 1870, с. 13

- ↑ Как показали исследователи традиционных религий (Мирча Элиаде, Ф. Б. Я. Кёйпер и др.), каждый Новый год является ритуальным отражением и воспоминанием космогонического мифа, соответственно его обряды нацелены на то, чтобы помочь Вселенной обновиться, чтобы уничтожить старый обветшавший мир, вернуться к первичному хаосу, а затем сотворить мир заново. См. об этом: Элиаде М. Миф о вечном возвращении

- ↑ 1 2 Пропп, 1995