Масленица — Википедия

Эта статья — о славянской обрядности. О церковном праздновании см. Сырная седмица.Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской мифологии.

В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу зимы и весны, а также Мясоеда и Великого поста[1]. Аналог карнавала в европейских странах. Масленица сродни «жирному вторнику» и Мясопусту. В календаре Русской православной церкви этот период называется Сырной седмицей. Названия Мясопуст, Неделя мясопустная и Сырная неделя на Руси употреблялись только в святцах как «церковные»[2].

Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты празднования Пасхи. Главные традиционные атрибуты народного празднования Масленицы — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, блины и лепёшки, а у белорусов и украинцев также вареники, сырники и колодка.

В древнерусских письменных памятниках термины с корнем масл- для обозначения Сырной недели широко распространяются с XV века: Масленая недѣля, Масленое за́говѣнье, Маслопустъ «воскресенье, с которого запрещается употреблять молочную пищу», Масленица, Масляница «неделя перед этим воскресеньем»[3].

В восточнославянских диалектах зафиксированы следующие варианты названия: рус. Масляна, Масляница, Масляная, Масленая неделя, Сырная неделя[4], Мясопуст[5], Сыроястная неделя, Всемирный праздник, Прожорная неделя, Обжорная масленица, Маслено заговенье[6], Блинщина, Блинная неделя[7], Поползуха (в связи с подвижными датами), Объедуха[8], Честная масленица, Широкая масленица, Весёлая масленица[9], Кривая неделя[10], Боярыня-масленица, Госпожа Масленица[11], Молочная неделя[12], Молочница[13]; полес. Весна, Запускный тыждень, Запустный тыждень, Масленая колядуха, Масленая (неделя), Масленая полизуха, Масленица, Масленка, Масленый тыждень, Маслоед, Масная, Масница, Масный тыждень, Отпущальная, Прощальный тыждень, Пустый тыждень, Сыропная неделя [14]; белор. Масленіца, Масленка, Масніца[15]; укр. Ма́сниця, Пу́щення, Сиропу́ст[16], Пироги, Колодка, Колодій, Заговини, Сирний тиждень[17].

В языках православных народов России названия последней недели перед Великим постом являются заимствованием из русского (эрз. Масинця, Мастя, мокш. Масла, Масланьце, коми Масьленича, удм. Масленча), либо калькой: чуваш. Ҫăварни[18], кряшенск. тат. Май чабу атнасы, мар. Ӱярня — «масляная неделя»[19], коми Йöввыв «молочная», удм. Вöйдыр «время масла», хак. Сарығ хаях улукун «праздник топлёного масла», осет. Урсы къуыри «неделя молочной пищи» (букв. «белая неделя»). Другая модель названия связана с традицией катания на лошадях — эрз. Кирякшчи «День катаний», коми Гажа валяй «весёлое катание», кряшенск. тат. Кәтәйсә итү «кататься». В некоторых традициях март называется «месяцем Масленицы» (чуваш. Ҫăварни уйăхĕ, мар. Ӱярня тылзе).

По мнению Вс. Ф. Миллера[20] и Б. А. Рыбакова[21], в дохристианскую пору празднование Масленицы было приурочено к весеннему равноденствию, которое у ряда народов, использующих солнечный календарь, является началом нового года. Согласно этой гипотезе, празднование нового года и проводы зимы были передвинуты с 22—24 марта на более ранние даты в результате введения христианского Великого поста.

Среди дореволюционных исследователей было распространено мнение, что Масленица восходит к языческому празднику в честь «скотьего бога» Волоса. И. М. Снегирёв писал: «может статься, самая масленица, приходящаяся около Власьева дня, не была ли праздником Волосовым. Масло, приносимое ему в жертву, называлось волосиным или воложным» [22]. Н. Дубровский отмечал[23], что многие масленичные обряды являются чисто зимними и не могут отмечаться весной и считал, что масленичные обряды перешли с Власьева дня, когда у Власия «и борода в масле». Н. П. Волков[кто?][прояснить] прямо утверждает, что масленица, по мнению учёных, была посвящена Волосу, скотскому богу[24]. У белорусов зафиксирована поговорка «На Власа бери ковшом масло» (белор. На Аўласа бяры каўшом масла)[25]. В Полесье до сих пор Широкий четверг Масленичной недели называют «Власье» или «Волосий»[26].

Существует версия, что на встречу Масленицы наложился обряд встречи первого весеннего месяца марта, из-чего в народных песнях Масленицу называют Авдотьей (см. Авдотья Весновка 1 марта)[27]. Вероятно на Руси первоначально масленичные действия соотносились с началом нового года, приходившегося на март

В советской этнографии общепринятой была точка зрения, согласно которой Масленица — это связующее звено и граница между зимой и весной[30], когда «изгоняли, хоронили зиму — богиню мрака и смерти — и встречали весну, которая несла свет, тепло, пробуждение природы»[31]. Праздник считали наследием «древнего солярного культа», к реликтам которого относили костры и горящее на шесте колесо [32][33].

Советский фольклорист В. Я. Пропп, развивая идеи В. Маннхардта и Дж. Фрэзера, считал главной целью масленичных обрядов стимуляцию плодородия, особо актуальную в связи с грядущим началом полевых работ[34]. Олицетворением праздника выступает чучело Масленицы, что является отголоском архаичного умирающего и воскресающего божества. Чучело Масленицы представлялось, по мнению В. Я. Проппа, средоточием плодородия и плодовитости, и ритуалы его проводов должны были сообщить это плодородие земле: пепел от чучела, или само растерзанное чучело, раскидывали по полям[35]. Для крестьянина, согласно этой концепции, плодородие земли было самым важным, поэтому он пытался на него воздействовать: «что бы ни делали носители традиционной культуры, они маниакально думают об одном — об увеличении урожая или приплода»[36]. Особенно важно это было весной, когда земля скоро пробудится от зимнего сна и начнёт плодоносить. Функцию стимуляции плодородия несёт и сожжение чучела Масленицы — уничтожение старого и иссякшего плодородия, смерть для будущего рождения, толчок для нового возрождения плодоносных сил. Многие обряды Масленицы, такие как «целовник», смотры молодожёнов («столбы»)

Со стимуляцией плодородия В. Я. Пропп связывает поминальную сторону Масленицы. Ушедшие предки, по представлениям крестьян, находились одновременно и в ином мире, и в земле, а значит, могли влиять на её плодородие. Поэтому крайне важным было не гневить предков и почтить их своим вниманием. Для этого в Масленице существует широкий пласт поминальной обрядности: элементы тризны (кулачные бои, скачки и т. д.), иногда — посещение кладбищ, всегда — обильные трапезы, обязательно включавшие блины, ставшие в современном массовом сознании главным атрибутом Масленицы. Вопреки широко распространённому мнению, блины не являются и никогда не являлись символом солнца у славянских народов [К 1]. В. Я. Пропп отмечает, что блины были обрядовой едой на поминках, и именно в этом качестве, по его мнению, использовались на Масленицу и в рождественский Сочельник[43][44]. Причиной поминального использования блинов он считает особую архаичность этого блюда[45].

Служители церкви преследовали тех, кто праздновал Масленицу. Патриарх Адриан хотел уничтожить этот «бесовский праздник», но не успел, однако сократил его время на 8 дней[46].

По мнению современного фольклориста А. Б. Мороза, нет оснований утверждать, что Масленица — это собственный языческий праздник. Масленичная обрядность переосмысливает то, что предлагает Церковь. В частности, пост в традиционной культуре понимается, прежде всего, как пищевые ограничения, соответственно, перед началом поста необходимо съесть как можно больше. Главная черта, в которой обычно усматривается «языческая» суть Масленицы — это изготовление и сожжение чучела. Но в действительности это чучело никогда не считалось подобием идола, а сам обряд по всей видимости имеет игровые корни [48].

Малая масленица[править | править код]

В некоторых местах к встрече Масленицы готовились ещё с субботы предыдущей (Пёстрой) недели. В Калужской губернии, начиная печь заранее блины, хозяйка посылала ребятишек лет 8—10 «встречать Масленицу»: давала блин, с которым они скакали верхом на ухвате или кочерге по огороду и кричали: «Прощай, зима сопливая! Приходи, лето красное! Соху, борону — И пахать пойду!» С субботы начинали праздновать «малую Масленку» и кое-где во Владимирской губернии. Детвора бегала по деревне и собирала старые лапти, потом встречали возвращающихся с покупками из города или с базара и спрашивали: «Везёшь ли Масленицу?» Если отвечали: «Нет» — то били лаптями[11].

В Белоруссии и в некоторых местах России в субботу перед Масленицей отмечали Родительский день, первый в этом году. В этот день поминали умерших родителей. Для них специально пекли блины — и первый блин клали на божницу, слуховое окно или крышу, оставляли на могилах на кладбище

Утром и вечером, садясь за стол, обязательно приглашали умерших в доме родственников разделить семейную трапезу, состоящую из говядины, варёной свинины, жареной баранины. «Со стола не сбирають»: остатки вечерней трапезы оставляют на столе до утра вместе с посудой и ложками, прикрыв всё это концами скатерти (д. Щепихино, Калужского района)[50].

| И теперь крестьяне убеждены, что на заговенье, особенно же масленичное, пред Великим постом, необходимо оставить для предков-покойников кушанье. А потому на заговенье после ужина со стола ничего не убирают, чашек и ложек не моют, даже горшки с оставшейся пищей ставят на стол. Все недоеденное оставляется «родителям», которые под покровом ночной темноты выходят из-за печки и едят[51]. |  |

Мясное воскресенье[править | править код]

Последнее воскресенье перед масленицей носило название «мясного воскресенья»[52]. В воскресенье говорили: «Нынче 12 раз шти (щи) хлебают, 12 раз мясо едят»[50]. В вологодских деревнях ходили в гости к родственникам, соседям, друзьям и приглашали в гости на масленицу. В это воскресенье тесть звал зятя «доедать барана». «Заговляюсь на сыр да на масло», — говорили в вечер перед масляной[53].

Масленица на почтовой марке Украины, 2003

Масленица на почтовой марке Украины, 2003Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда, Широкая Масленица — это последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье[54]. В первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая Масленица[55]. В народе каждый день Масленицы имел своё название.

Понедельник — встреча[править | править код]

Начало Узкой Масленицы. Утром свёкор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. Обговаривались время и место гуляний, определялся состав гостей. К этому дню достраивались снежные горы, качели, балаганы. Начинали печь блины. Первый блин отдавался малоимущим на помин усопших. В понедельник из соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось чучело Масленицы, которое насаживали на кол и возили в санях по улицам. В селе Камызино Красненского района Белгородской области всю неделю водили по селу корову в лаптях[56].

В первый день Масленицы[57] в некоторых сёлах Витебской области совершается белорусский обряд (обрядовая игра) «Похороны Деда». Для совершения обряда в одном из сельских домов устанавливается гроб с соломенным чучелом деда, которое обладает фаллосом. Замужние женщины оплакивают чучело, как живого человека. После этого гроб с «дедом» выносят на кладбище, где закапывают его в снегу, соломе, или поджигают[58]. Обряд внесён в список элементов нематериального историко-культурного наследия Белоруссии[57].

Вторник — заигрыши[править | править код]

В этот день происходили смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для того, чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу. С утра молодые люди приглашались кататься с гор, поесть блинов. Звали родных и знакомых. Для зазывания Масленицы произносили слова: «У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!»[59].

Среда — лакомка[править | править код]

Другое название: рус. Лакомка[60]; полес. Скоромная середа[14].В этот день зять приходил к тёще на блины, которые она сама готовила. В этот день тёща демонстрировала расположение к мужу своей дочери. Кроме зятя, тёща приглашала и других гостей[61].

Четверг — разгул[править | править код]

Другие названия: рус. Разгуляй, Перелом, Широкий четверг[9], Разгуляй-четверток[60]; белор. Крывый четверг[62]; полес. Влас, Власы, Власье, Волосий, Колодка, Коляда масленая, Колядуха масленая, Кривый четверг, Масленый четверг, Тлустый четверг[26].

С этого дня начиналась Широкая Масленица, хозяйственные работы прекращались, празднования разворачивались во всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам, устраивались катания на лошадях, кулачные бои[63], различные соревнования, которые завершались шумными пирушками. Главное действие в четверг — штурм и дальнейший захват снежного городка[64].

Масленичные гулянья повсеместно сопровождались разведением костров и ритуальными прыжками через огонь. Отличительной чертой гуляний были масленичные песни. «На Масленую огонь палят. Палят костры, и тут, и там. Бабы в широких юбках перепрыгивают через костры, и мужики прыгають.[sic] Мы вот вали (валежник) насобираем и поём:

| Яко середу на масленую, на жидовские заговенья |  |

В селе Ураково Красненского района Белгородской области с четверга возили по деревне соломенного коня. «Делали большие санки, и на них коня. Для этого брали ржаную солому, длинную и твердую, связывали веревками — это было туловище. Затем делали шею и голову коня. Соломенного коня делали мастера, так как не каждый мог это сделать. Коня обливали водой и оставляли на ночь. До утра он замерзал. Тогда ему рисовали углём глаза. На таком коне катались верхом». В селе Камызино того же района по селу на санях возили живую козу, наряженную в платок. Рядом с ней ставили стол с выпивкой. И так ездили по селу[56].

В сёлах Солдатское и Роговатое Старооскольского района с этого дня парни устраивали масленичные проказы: подпирали двери бревном, засыпали снегом ворота и окна, затаскивали на крышу сарая телегу, рядились в вывернутые шубы, пачкали себе лицо сажей и пугали прохожих[66].

В Ярославле с четверга поют коляду. В этот день народ ходит по домам с бубнами, балалайками и другими народными инструментами, поздравляют хозяев с праздником и «просят дозволения пропеть коляду», в чём им обычно не отказывают.

Колядская песня:

| Уж как шли ребята колядовщики, В первом терему красно солнушко, |  |

По окончании песни хозяева дарят колядовщикам деньги и угощают их вином. При прощании колядовщики поют хозяину благодарность:

| Благодарствуй хозяин, на хлебе, на соли и жалованье. |  |

Четверг украинцы и белорусы посвящали «Волосию» и праздновали во имя благополучия скота[62] (ср. Власьев день).

Дни с четверга по воскресенье белорусы Смоленской губернии называли прощёнными, и в эти дни ходили просить друг у друга прощения за обиды и грехи, говоря: «Прасци чем я перед табою сагрешил»[68].

Пятница — тёщины вечёрки[править | править код]

В этот день с ответным визитом тёща приходила в гости к зятю. Блины в этот день пекла дочь — жена зятя. Тёща приходила в гости со своими родственниками и подругами. Зять должен был продемонстрировать своё расположение к тёще и её близким[69].

Суббота — золовкины посиделки[править | править код]

Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок[60] и других родственников мужа. Если золовка не была замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню. Новобрачная должна была подарить золовкам какие-нибудь подарки[70].

Русская церковь в субботу совершает празднование Собора всех преподобных отцов[71].

Воскресенье — проводы[править | править код]

К. Крыжановский. Прощёный день в крестьянской семье. XIX в.Также называется: Целовальник, Прощёный день[72], Заговенье, Прощёное воскресенье[73]; Сыропустие[74], полес. Весна, Заговины масленые, Заговины постовые, Запуски великопостные, Запусты масленые, Масница, Пущенье постовое, Чирка[26], Чорна недиля (полтав.)[75].

Кульминация всей масленичной недели. В воскресенье происходило заговенье перед началом Великого поста. Все близкие люди просили друг у друга прощения за все причинённые за год неприятности и обиды. Вечером в Прощёное воскресенье поминали усопших[76], ходили на кладбище прощаться с своими родственниками[77]. В этот день ходили в баню. Остатки праздничной еды сжигали, посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали чучело Масленицы[78], полученный пепел рассыпали по полям[57].

В Костромской губернии в воскресенье организуется «обоз»: «верховая поездка из наряженных мужчин, с соломенными колпаками на головах». Вечером ряженые выезжают за город и сжигают там свои колпаки — «сжигают Масленицу». А в деревнях вечером, взяв по пучку соломы, складывают в одну кучу и зажигают — «сжигают соломенного мужика»[79].

В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения (настоятель просит прощения у других клириков и прихожан). Затем и все верующие, кланяясь друг другу, просят прощения и в ответ на просьбу произносят «Бог простит». Начинают совершать великопостные службы. На следующей неделе иногда проводились «тужилки по Масленице»[80].

По свидетельству С. В. Максимова: «…Чрезвычайно твёрдо держится обычай прощаться с покойниками… Обычай ходить на кладбище в последний день масленицы поддерживается главным образом бабами. В четвёртом часу пополудни они кучками в 10-12 человек идут с блинами к покойникам и стараются ничего не говорить по дороге. На кладбище каждая отыскивает родную могилку, становится на колени и бьёт по три поклона, причём со слезами на глазах шепчет: „Прости меня (имя рек), забудь всё, что я тебе нагрубила и навредила“. Помолившись, бабы кладут на могилку блины (а иногда ставят и водку) и отправляются домой также молча, как и пришли»[81].

В последний день масленичной недели происходил ритуал проводов Масленицы, который в разных губерниях России заключался как в сожжении чучела Масленицы (зимы-Мораны[82]), так и в его символических похоронах[83]. Сожжение чучела было традиционно для северных, центральных и поволжских губерний. Чучело Масленицы везли участники масленичного поезда (иногда в нём насчитывалось несколько сот лошадей). В костёр с горящим чучелом бросали традиционную поминальную пищу (блины, яйца, лепёшки). В Поволжье, в частности в Татарстане, также существует традиция бросания в костёр специальных масленичных кукол, с которыми уходили все невзгоды[84].

В южнорусских, среднерусских, западных и ряде поволжских губерний был распространён ритуал похорон Масленицы. В различных губерниях ритуал отличался[85].

Наиболее архаичным является обряд, при котором действия участников носят эротическую окраску:

| В Онежском уезде Архангельской губернии в последний день праздника по селу таскали поставленную на старые дровни шлюпку в которой лежал заголенный сзади вымазанный суриком мужик. На р. Тавде распорядители проводов — Масленица и Воевода, совершали после объезда деревни пародию на очистительный от напасти обряд. Они раздевались догола и в присутствии всех собравшихся зрителей имитировали своими движениями мытье в бане. В других местностях «король» праздника иногда произносил положенные ему по чину торжественные речи на морозе в полностью обнажённом виде или, кривляясь, оголял при всех «срамные» части тела[83]. |  |

В других губерниях прощание с Масленицей выступало как пародия похоронной процессии. Её участники носили по деревне чучело в корыте, люльке или специальном ящике-гробе. В процессии участвовали «поп» (девушка в ситцевой ризе с бородой из пеньки или шерсти; роль мог исполнять и мужчина), «дьякон» с «дьячком», а также группа плакальщиц, замыкавшая шествие. В ряде случаев такое прощание с Масленицей приобретало черты масленичного поезда, где чучело помещали в сани, которые часто везли не лошади, а мужчины, после её сжигали по поверьям, что это принесёт хороший урожай[86].

Во многих местах в первую неделю поста разгульно отмечали «тужилки» (или поминки) по Масленице. В первый день великого поста в некоторых местах, несмотря на строгий пост, «полоскали рот» водкой[87]. Говорили: «У кого скором в зубах навязнет, тот будет чертей во сне видеть». Затем они ходили в баню и покрикивали: «поддай пару маслянице». После бани опять «полоскали рот». Некоторые «полощут свой рот очищенной» почти в продолжении всей первой недели поста[88]. Кое-где устраивались кулачные бои, которые должны были способствовать «очищению» от скоромного, их называли «выколачивать лепешки» (вятск.) или «блины вытрясать» (тульск.)[89]. Женщины мыли и чистили кухонную посуду, очищая её от жира и остатков праздничной еды.

В Вятской губернии девушек из соседних сёл подруги приглашали на гуляние к себе через два дня после начала Великого Поста, они жили в гостях по два—три дня, ходили на гулянья и посиделки, на которых играли, пели и плясали[80].

В пятницу в церквях освящали коливо (кутью) в память святого великомученика Федора Тирона[90].

Во многих местах в субботу первой недели поста устраивались молодёжные гулянья с угощением блинами, но уже постными[80]. В Курской губернии день назывался «Даровая суббота», «Феодорова»[91].

На Нижегородчине существовал обряд «козья масленица», приуроченный к Чистому понедельнику или первому воскресенью Великого поста и отмеченный вождением по улицам убранного венком и лентами козла[92].

После Октябрьской революции начинается борьба с религиозными праздниками, которые пытаются заменить антирелигиозными:

В противовес старой масленице с ее спутниками, разгулом и пьянством, Красная масленица будет проведена в деревне в культурных развлечениях и пропаганде нового быта.

— Красная масленица // Известия. 14 декабря 1923 года.

Однако антирелигиозные шествия оказываются слабо востребованы массовой публикой, и «Красная масленица» исчезает из официального праздничного календаря уже к середине 1920-х годов.

В начале 1960-х годов, в рамках разработки «безрелигиозных» сезонных мероприятий создаётся праздник «Проводы русской зимы», призванный заменить собой Масленицу. При этом эксплуатировалась риторика «возвращения народу его праздников» через «очищение» их от религиозной мистики — как христианской, так и языческой.

Праздник открывает политическая часть: митинг, выступление руководителей городской, поселковой или колхозной администрации и т. п.; затем наступает черед зрелища (концерта, показательных выступлений) с участием скоморохов, Деда Мороза, Снегурочки, олицетворений зимних и весенних месяцев, Весны, Трёх богатырей, сказочных персонажей; и только потом программа праздника допускает переход к интерактивным мероприятиям — танцам, соревнованиям, катаниям и т. д. Происходит торговля во временных павильонах (как дефицитными товарами, так и готовой едой — в том числе блинами). Почти обязательным становится сжигание чучела.[93]

Название Масленица начинает возвращаться в обиход с конца 1960-х годов.

- Не всё коту Масленица, будет и Великий пост[94].

- Не по все дни свадьба, не всегда коту Масленица[95].

- Пируй и гуляй баба на Масленице, а про пост вспоминай[96].

- Масленица объедуха, деньгам приберуха[97][98].

- Выпили пиво об Масленице, а с похмелья ломало после Радуницы[96].

- Масленица — семикова племянница[98].

Сырная неделя в трактирах дореволюционной России[править | править код]

Трактирное поздравление с сырной неделей

Трактирное поздравление с сырной неделейВ России до 1917 года служащие питейных заведений издавали специальные карточки, содержащие стихотворные поздравления с масленицей. Таким образом работники поздравляли посетителей трактиров и ресторанов в с праздником и подводили к уплате повышенных чаевых.[значимость факта?]

- ↑ Подобный научный миф возник в середине XIX века благодаря деятельности «мифологической школы», и главным образом А. Н. Афанасьева. Он же приводил метафору, сравнивающую месяц с круглым блином: «Свети, месячку, свети ясно, як млынске коло»; «зойди, месячку, так, як млынске коло». См.: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 3. М., 1995.[

какого числа отмечают, дата и история праздника

Масленица отмечается на протяжении семи дней перед датой начала Великого поста, за семь недель до Пасхи. В 2020 году она выпадает на 24 февраля — 1 марта. Церковное название праздника – Сырная седмица. Масленица символизирует проводы зимы и встречу весны. Она ассоциируется с блинами и народными гуляниями.

Содержание статьи- История праздника

- Традиции и обряды праздника

- Что можно кушать на Масленицу

- Приметы и поверья

История праздника

История Масленицы уходит корнями в древнеславянские времена, когда люди исповедовали языческую религию. Этот праздник проводил границу между зимой и началом весны. Его празднование начиналось в день весеннего равноденствия (22 марта) и длилось около недели. На Масленицу прославляли природу, землю и продолжение рода, зазывали богатый урожай, вспоминали умерших предков. После распространения христианства духовенство придало празднику новый смысл. Масленица начала называться Сырной седмицей и стала служить подготовкой к Великому посту перед Пасхой. Время ее проведения изменяется в зависимости от даты Пасхи.

Традиции и обряды праздника

Масленица является неделей народных гуляний. Этот период связан с отдыхом и развлечениями перед Великим постом. Большинство традиций празднования пришло с древнеславянских времен. Проводимые на Масленицу обряды сочетают в себе элементы языческой мифологии и христианства. Наиболее популярная традиция – выпекание блинов. У древних славян блины олицетворяли солнце и служили поминальным блюдом. Славянские народы чтят традиции своих предков и готовят на Масленицу это блюдо. В городах устраиваются ярмарки и базары, на которых можно отведать праздничные угощения и принять участие в развлечениях.

Любимые забавы в этот период: катание на санках, качелях, рукопашные бои. Молодые девушки собираются в компании и устраивают гадания. Верующие христиане посещают службы в храмах. В последний день Масленицы происходит ритуальное сожжение чучела. Эта традиция связана с провожанием прошлогоднего урожая и зазыванием плодородия.

Каждый день Масленицы имеет свое имя и ритуалы.

Понедельник – «Встреча». В этот день хозяйки начинали печь блины, первый из которых отдавали нищим для почтения памяти умерших. В некоторых регионах было принято готовить вареники с сыром и сметаной, ватрушки, оладьи. Хозяйки угощали ими приглашенных родственников и гостей.

Жители сел ходили по дворам, держа в руках чучело Масленицы, пели песни. Дети посещали дома, хозяева давали им вещи для дальнейшего сжигания.

На площадях населенных пунктов устанавливались горки, качели.

Утром свекровь со свекровью отправляли невестку в дом ее родителей, а вечером сами навещали их.

Вторник – «Заигрыши». В этот день молодежь начинала устраивать катания на санках, снежные забавы, соревнования на протяженность спуска с ледяных горок. Проводились смотрины невест.

Среда – «Лакомка». День сопровождался поеданием традиционного блюда – блинов, изготовленных из различных сортов теста с разнообразными начинками. Устраивались блинные соревнования – определяли, у кого они получились вкуснее всего. Также в среду было принято ходить в гости к теще с угощениями.

Четверг – «Перелом Масленицы (Широкий разгуляй)». День был наполнен гуляниями с утра до вечера, вождением хороводов, кулачными боями. Хозяйки пекли изделия из муки в форме птиц. В четверг запрещалось шить.

Пятница – «Тещины вечерки». Зятья угощали блинами своих тещ, которых приглашали в гости нарядные посланники.

Суббота – «Золовкины посиделки». В субботу было принято приглашать в гости золовку (сестру супруга) и вручать ей подарок, а также просто навещать родственников и друзей.

Воскресенье – «Прощеное воскресенье (Проводы, Целовник)». В церквях в воскресенье проходят богослужения, предваряющие Великий пост.

В этот день люди просили прощения, забыть плохие поступки. Ритуал завершался поцелуем и поклоном.

Было принято посещать могилы родственников и приносить им в качестве угощения блины.

Люди парились в банях, чтобы смыть грехи.

Вечером существовала традиция сжигать на окраине деревни чучело Масленицы. Такой обряд символизировал встречу весны.

Масленица заканчивалась уборкой: мытьем посуды, сжиганием остатков праздничной еды.

Что можно кушать на Масленицу

Сырная седмица передует Великому посту, поэтому в праздничные дни для верующих христиан существуют гастрономические ограничения. Последнее воскресенье перед праздничной неделей именуется «мясным». Это последний день, когда разрешается употреблять в пищу мясные продукты. На Масленицу можно кушать рыбу, молочные продукты (молоко, сыры, масло, сметану, сливки), яйца. Считается, что подобный рацион сформировался до распространения христианства. К началу весны у крестьян заканчивался запас мяса и начинался период отела скота. Молочные продукты служили альтернативой белковой пищи.

Приметы и поверья

- Если на Масленицу стоит морозная и ясная погода, то лето будет теплым и дождливым.

- Тот, кто на Масленицу не будет развлекаться и веселиться, проведет год в тоске и грусти.

- Если на Сырную седмицу испечь много блинов, то год будет благополучным и урожайным.

- В середине праздничной недели теще следует угостить зятя блинами, чтобы в доме присутствовали мир и взаимопонимание.

- Тонкие блины на Масленицу предвещают легкую жизнь, а толстые – трудности.

Масленица – древний славянский праздник, который сочетает в себе элементы языческой и христианской культуры. Всю неделю люди устраивают развлечения, катания на санках, гадания. Популярная традиция и неотъемлемый атрибут праздника – выпекание блинов.

история праздника, обычаи и традиции :: Инфониак

События

События Масленица считается языческим праздником, который успешно сохранился до наших дней.

У людей была крепкая вера в то, что Весне необходима помощь, чтобы одолеть долгую Зиму. Именно поэтому они устраивали массовые гуляния с различными играми и песнопениями.

Дата Масленицы непостоянна, потому что она зависит от того, когда конкретно отмечается праздник Пасхи.

Читайте также: Топ 10+ самых необычных праздников в мире

Какого числа масленица в 2019 году

В 2019 году Великая Пасха состоится 28 апреля.

Таким образом, неделя Масленицы начинается 4 марта и продлится до 10 марта этого года.

В самый последний день обычно отмечается Прощеное Воскресение.

Народная Масленица

Масленица — это древнеславянский праздник. Его еще по-другому называли Комоедицей, от слова “Комы” — гороховые, ячменные или овсяные хлебцы с добавлением различных сушеных фруктов, которые ели в самый последний день праздника, длящийся 2 недели, ровно до дня весеннего равноденствия.

Все эти дни стряпали блины, считающиеся символом Солнца, которые подавались горячими с обильным количеством масла. Оно таяло на горячих блинчиках так, как тает снег на Солнце.

Когда было принято христианство, этот праздник приурочили перед самым Великим постом, именно из-за этого Масленица стала меняться из года в год в зависимости от того, когда будет Пасха.

Читайте также: Масленица: 10 простых и вкусных рецептов блинов от Джейми Оливера

С приходом к власти Петра праздник стали отмечать по-европейски: с кривляниями и с пьянками — гулянками.

Все дни пока шел праздник было разрешено употреблять в пищу только сыр и молочные продукты. Именно поэтому на Руси было принято печь блины и обильно смазывать их маслом. Это был своего рода ритуал приманивания Солнца, благополучия и богатства.

История Масленицы

На Руси Масленица праздновалась как прошение богов с мольбами о богатом урожае, а также веселая встреча весны.

Люди свято верили, что этот праздник поможет укрепить языческое божество, которое постепенно превращалось в могучего Ярило из немощного малыша Коляды. Люди также верили, что Ярило помогает достичь летом хорошего и богатого урожая.

Традиционно на праздники главным угощением стола были блины, которые очень напоминают Солнце, они такие же круглые и горячие.

На Руси до 14 в. Новый год начинался с 1 марта. Он совпадал с Масленицей и поэтому раньше считалось, как пройдет ее встреча, так пройдет и весь следующий год.

По этой причине предки не жалели своих средств на пышные застолья, вкусные угощения и веселые забавы, на которые Масленица была особо щедра. На Масленицу объедались, разорялись и тратили деньги не жалея.

Масленица: обычаи и традиции

В первые дни праздника обычно очень активно готовились к предстоящему торжеству: наряжали свои дома, выстраивали горки и подвозили из леса дрова, чтобы разжигать костры.

Главными считались дни с четверга и до воскресенья. В избы приходили отведать масляных блинов с горячим чаем. Хозяйки готовили блинчики с различными наполнителями.

Самый первый блин всегда отдавался бездомным и нищим для того, чтобы они помянули умерших. Также готовили вареники, сырники, пироги и оладьи. В Прощеное воскресенье по традиции готовили яичницу.

В отдельных деревнях молодые люди ходили из дома в дом с балалайками и бубнами, распевая на разный лад колядки.

Молодежь залазила на высокий столб, обмазанный маслом и весело перепрыгивала через пылающий костер. На городских площадях проходили разные конкурсы. Ставили специальные прилавки, на которых продавались горячие блины.

Горожане, празднуя Масленицу, надевали свои самые лучшие и дорогие наряды, ходили на различные представления, заглядывали в специальные заведения, где смотрели на представления с участием медведей и на выступления скоморохов.

Одним из основных развлечений у горожан было катание с ледяных гор, специально украшенных разноцветными флажками. С горки катались на санках, рогожах, шкурах, коньках, ледянках и деревянных корытах.

Важным событием было также взятие снежной крепости. Строился большой ледяной городок, куда сажались специальные стражники. Затем шли в атаку, залезая по стенам и вламываясь в ворота. Те, кто был в осаде, защищались разными подручными средствами: нагайками, метлами и конечно же, снежками.

Популярны в этот праздник были кулачные бои, где деревенские парни показывали все, на что они способны. Обычно в них принимали участие жители разных селений. Готовились заранее серьезно и основательно. Парились подолгу в бане, досыта наедались и даже ходили к местным колдунам за заклинаниями на победу.

Одной из традиций праздника было сватовство. Во время праздника парни искали себе невест, а родители вели переговоры о предстоящих свадьбах.

Как отмечают Масленицу в России

Данный праздник — культура русских народов. Сегодня он проходит под влиянием традиций религии. В последний день Масленицы, в Прощеное воскресенье все просят друг у друга прощения для того, чтобы полностью очистить свою душу и забыть все обиды. Пекут очень много блинов, проводят шумные гуляния на улице и традиционно сжигают чучело зимы.

Верующие люди всю неделю очень плотно и хорошо наедаются, поскольку сразу после праздника начинается Великий пост и питание должно быть очень и очень скромным.

Если этот праздник отмечают не все, то слышал о нем каждый. Многие люди относятся к этому празднику очень серьезно, с соблюдением всех традиций, а некоторые просто готовят вкусные блюда.

Традиции праздника Масленица

Согласно церковным традициям кухня на Масленицу тоже имеет свои ограничения. В Сырную неделю, которая предшествует посту, уже нельзя употреблять мясо, но жиры животных и рыба еще пока допустимы. Не попадают под запрет молочные продукты, творог и масло. Этих блюд с успехом хватает для того, чтобы на праздник приготовить хороший стол.

В последнюю неделю нужно уделить внимание своим близким, примириться со всеми с кем в ссоре, следует попросить прощение за все свои поступки. Нужно постараться понять и простить того, кто вас обидел, даже если вы совершенно не представляете как это сделать.

Традиции стали в последнее время возрождаться. Как в городах так и в деревнях, люди стали ходить друг к другу в гости на блины.

Стали открываться ярмарки, где продают различные вкусности, сувениры и поделки. Появилась в продаже глиняная посуда, сделанная ремесленниками, а также плетеные корзинки, красивые платки и еще множество своего, исконно русского, красивого и родного.

Если вы не успели сделать самостоятельно дома сувениры, то их можно приобрести здесь же, для того, чтобы мысленно отдать им свои беды и сжечь в костре, избавляясь от всего плохого в этом году.

Данный праздник отмечается во многих странах. И только в России он отмечается с большим размахом. Видимо поэтому все туристы спешат в Россию именно на Масленицу.

Во время этого праздника принято веселиться и радоваться, тогда весь год пройдет радостно и беззаботно.

Масленица — история и традиции праздника

2019-03-04T01:16+0300

2019-03-04T01:16+0300

https://ria.ru/20190304/1551468316.html

Масленица — история и традиции праздника

https://cdn25.img.ria.ru/images/151487/00/1514870060_0:162:3067:1887_1036x0_80_0_0_df8e34bb01e59a024c283a932f327ceb.jpg

РИА Новости

https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png

РИА Новости

https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png

Масленица – народный праздник проводов зимы и встречи весны. Масленая неделя – просторечное название Сырной седмицы – последней перед Великим постом недели. Это подготовительная неделя к Великому посту. Празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи. В 2019 году Масленица продлится с 4 по 10 марта.Праздник пришел из языческой культуры, был известен на Руси еще до принятия христианства.В языческой Руси масленичная седмица, начинавшаяся в день весеннего равноденствия, стала наследницей более древней славянской Комоедицы, связанной с культом просыпавшегося весной медведя и получившей название от печеных комов из гороховой муки – прообразов позднейших блинов. Комоедица частично сохранилась в Белоруссии как часть масленичных празднований. Медведь на Руси остался одним из важных персонажей праздничных гуляний, однако, уступив главенство богине смерти и зимы Марене и богу солнца Яриле. Что касается масляного блина – символа солнца и жизни, он стал главным масленичным лакомством.

После принятия христианства оказалось, что традиционное время праздника выпадает на Великий пост. Поскольку праздничное разгулье противоречило духу поста, Масленицу пришлось сместить на последнюю предпостовую неделю. В церковной традиции масленая седмица (неделя) именуется сырной или мясопустной – поскольку в воскресенье происходит заговенье на мясо. В то время как улицы гудят весельем, церковные службы постепенно принимают постовой характер – в среду и пятницу не служится литургия, читается покаянная молитва Ефрема Сирина, в воскресенье вспоминается Адамово изгнание из рая и совершается чин прощения. Считается, что эти семь дней должны быть посвящены не разгулу и обжорству, а примирению с ближними, прощению обид и подготовке к посту.

Тем не менее, главными атрибутами народного праздника являются застолья и гулянья. Прощаясь на семь недель со скоромной пищей, за семь дней праздника люди стараются впрок наесться молочными продуктами, яйцами, рыбой и главным блюдом – блинами.

Каждый день Масленицы имеет свое название и свое содержание.

В понедельник отмечали встречу праздника, по городу готовили качели, балаганы и прочие увеселительные заведения для народных гуляний.

Во вторник на Руси были заигрыши: холостые юноши и девушки присматривались друг к другу, чтобы после окончания Великого поста сыграть свадьбу.

В среду-лакомку теще полагалось накрывать стол для зятя и всей родни.

В четверг начинался разгул, после семейных посиделок народ устремлялся в балаганы, на карусели и площади, где были организованы гуляния.

В пятницу зять приглашал на тещины вечерни, это мог быть праздничный обед для всей родни жены или скромный ужин в семейном кругу.

На золовкины посиделки в субботу невестка приглашала родню мужа, его сестер с их семьями.Кульминацией праздника были проводы Масленицы, сопровождавшиеся зажиганием костров, масленичными санными поездами, ряжеными.

Гулянья на Масленицу, как и на Святки, были самыми массовыми. Первым признаком Масленицы было катание на лошадях: светское и народное. В Москве катались по кругу от Красной площади до нынешнего Электрозаводского моста (тогда это был Покровский мост) или вокруг Кремля и по Красной площади. Эти районы на время празднеств освобождались от движения.

На улицах обязательно ставили катальные горы и качели. В частных владениях горки могли быть небольшими, метров 10, а в публичных местах – 20-30 метров в высоту. Горы обливали водой по снегу, делали небольшой бортик по бокам. Внизу – сугробы, чтобы не разбиться при падении.

Атрибутом всякого гулянья было торжище, где ставили палатки, павильоны и так называемый шатер – съестную и закусочную, а также, распивочную. Здесь же продавались свистульки и лакомства.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

История и традиции празднования Масленицы в России

Вся неделя на масленицу именовалась не иначе как «честная, широкая, веселая, боярыня-масленица, госпожа масленица». Каждый день недели имеет свое название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать.Понедельник — «встреча» праздника. В этот день устраивали и раскатывали ледяные горки. Дети делали утром соломенное чучело Масленицы, наряжали его и все вместе возили по улицам. Устраивались качели, столы со сладостями.

Вторник — «заигрыш». В этот день начинаются веселые игры. С утра девицы и молодцы катались на ледяных горах, ели блины. Парни искали невест, а девушки — женихов (причем свадьбы игрались только после Пасхи).

Среда — «лакомка». На первом месте в ряду угощений, конечно же, блины.

Четверг — «разгуляй». В этот день, чтобы помочь солнцу прогнать зиму, люди устраивают по традиции катание на лошадях «по солнышку» — то есть по часовой стрелке вокруг деревни. Главное для мужской половины в четверг — оборона или взятие снежного городка.

Пятница — «тещины вечера», когда зять едет «к теще на блины».

Суббота — «золовкины посиделки». В этот день ходят в гости ко всем родственникам и угощаются блинами.

Воскресенье — это заключительный «прощеный день», когда просят прощения у родных и знакомых за обиды и после этого, как правило, весело поют и пляшут, тем самым провожая широкую Масленицу.

В этот день на огромном костре сжигают соломенное чучело, олицетворяющее уходящую зиму. Его устанавливают в центре костровой площадки и прощаются с ним шутками, песнями, танцами. Ругают зиму за морозы и зимний голод и благодарят за веселые зимние забавы. После этого чучело поджигают под веселые возгласы и песни. Когда же зима сгорит, завершает праздник финальная забава: молодежь прыгает через костер. Этим состязанием в ловкости и завершается праздник Масленицы.

Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста — Чистый понедельник, который считали днем очищения от греха и скоромной пищи.

В Чистый понедельник обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду и «парили» молочную утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного.

С днями Масленицы связано много шуток, прибауток, песен, пословиц и поговорок: «Без блина не масляна», «На горах покататься, в блинах поваляться», «Не житье, а масленица», «Масленица объедуха, деньги приберуха», «Хоть с себя все заложить, а масленицу проводить», «Не все коту масленица, а будет и Великий Пост», «Боится Масленица горькой редьки да пареной репы» (т.е. поста).

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Масленица 2019: когда отмечается, история и традиции, названия дней, рецепт блинов

Наступает Масленица — издревле один из самых любимых на Руси праздников, который отмечается целую неделю и имеет очень важное значение в народно-православном календаре.

Что такое Масленица

Масленица — это восточнославянский народно-христианский праздник, связанный со славянской мифологией. Масленица отмечается в течение недели перед Великим постом. В народном календаре Масленица как бы обозначает границу между зимой и весной.

В православии Масленица называется Сырной седмицей и отделяет мясоед от Великого поста.

Смысл Масленицы — несмотря на уже действующий запрет на мясное, как следует повеселиться, чтобы затем вступить в Великий пост, призванный подготовить верующих к главному христианскому празднику — Светлой Пасхе Христовой.

Когда в 2019 году Масленица и Великий пост

Масленица — с понедельника, 4 марта, по воскресенье, 10 марта. Великий пост — с понедельника, 11 марта, по субботу, 27 апреля. Пасха — в воскресенье, 28 апреля.

Главное масленичное блюдо

Главное блюдо на Масленицу — круглые поджаристые блины, символизирующие в славянской традиции Солнце.

Что можно и нельзя есть на Масленицу

По православной традиции на Масленицу не едят ничего мясного. Зато все остальное можно есть без ограничения: любые молочные продукты, рыбу и морепродукты, постные блюда, овощи, фрукты и т. д. Кроме того, можно пить вино.

Несмотря на большое количество разрешенных продуктов и традицию плотно наедаться перед Великим постом, церковь рекомендует на Масленицу не предаваться чревоугодию и не злоупотреблять алкоголем. Врачи с этой позицией полностью согласны.

Традиции Масленицы

О том, как на Руси праздновали Масленицу, о традициях этого праздника, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Для наглядности все самое важное об этом празднике мы отразили в инфографике.

Как называются дни Масленицы

Понедельник — «Встреча», вторник — «Заигрыш», среда — «Лакомка», четверг — «Разгуляй», пятница — «Тещины посиделки», суббота — «Золовкины посиделки», последний день Масленицы — «Целовальник», или Прощеное воскресенье.

Поговорки и приметы на Масленицу

— Не все коту Масленица, будет и Великий пост.

— Не все дни свадьба, не все коту Масленица.

— На Масленице пируй и гуляй, а про пост вспоминай.

— Масленица объедуха — деньгам приберуха.

Масленица — начало масленичной недели в России

Дата праздника уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 24 февраля

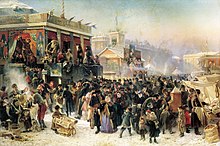

Картина П.Н. Грузинского «Масленица» (1889)

Картина П.Н. Грузинского «Масленица» (1889)

Обычай праздновать масленицу берет свое начало с древнейших времен — с греческих и римских вакханалий и сатурналий. Славяне-язычники тоже справляли в этот период весенний праздник — встречу весны и проводы зимы. У восточных славян этот праздник получил название «Масленица».

В народе масленица всегда была веселой порой. Считалось, что тот, кто откажется ее праздновать, будет жить «в горькой беде и худо кончит». А обряды Масленицы, сохранившиеся в народной традиции и в настоящее время, непосредственно связаны с языческими культами предков, семейно-родовых отношений и плодородия.

На семейно-родовой характер масленицы указывают и названия некоторых дней праздника — «тещины вечерки» (пятница), «золовкины посиделки» (суббота), а обязательные для масленицы блины (языческий символ солнца) были традиционным поминальным блюдом восточных славян. Отмечать масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров.

Масленица начинается в понедельник, который называется «встреча». В этот день встречают Масленицу, наряжают куклу-чучело, строят снежные горы.

Вторник — «заигрыш». Строят снежные и ледяные крепости, скоморохи поют свои частушки.

Среда — «лакомка». В этот день зятья приходят на блины к тещам.

Четверг — «разгул», самый веселый день. Возят чучело на колесе, катаются, песни поют, начинают колядовать.

Пятница — «тещины вечерки». Теперь уж зять тещу к себе приглашает, блинами угощает.

Суббота — «золовкины посиделки». Невестка дарит золовкам (сестрам мужа) подарки. В этот день сжигают чучело Масленицы и окончательно прощаются с зимой. Пепел развеивают по полю, чтобы был хороший урожай.

Последний день Масленицы — «прощеное воскресенье», «прощеный день» или «проводы». Заканчивается гулянье, на ледяных горках разводят костры, чтобы лед растопить, холод уничтожить. Прощения просят, милосердные дела творят.