Коэффициент уплотнения глины при трамбовке таблица. Что такое коэффициент уплотнения песка? Во время добычи

Коэффициент уплотнения необходимо определять и учитывать не только в узконаправленных сферах строительства. Специалисты и обычные рабочие, выполняющие стандартные процедуры использования песка, постоянно сталкиваются с необходимостью определения коэффициента.

Коэффициент уплотнения активно используется для определения объема сыпучих материалов, в частности песка,

но тоже относится и к гравию, грунту. Самый точный метод определения уплотнения – это весовой способ.

Широкое практическое применение не обрел из-за труднодоступности оборудования для взвешивания больших объемов материала или отсутствия достаточно точных показателей. Альтернативный вариант вывода коэффициента – объемный учет.

Единственный его недостаток заключается в необходимости определения уплотнения на разных стадиях. Так рассчитывается коэффициент сразу после добычи, при складировании, при перевозке (актуально для автотранспортных доставок) и непосредственно у конечного потребителя.

Факторы и свойства строительного песка

Коэффициент уплотнения – это зависимость плотности, то есть массы определенного объема, контролируемого образца к эталонному стандарту.

Стоит учитывать, что все виды механического, наружного уплотнения способны воздействовать только на верхний слой материала.

Основные виды и способы уплотнения и их влияние на верхние слои грунта представлены в таблице.

Для определения объема материала для засыпки необходимо учесть относительный коэффициент уплотнения. Это связано с изменением физических свойств котлована после вырывания песка.

При заливке фундамента необходимо знать правильные пропорции песка и цемента. Перейдя по ознакомитесь с пропорциями цемента и песка для фундамента.

Цемент является специальным сыпучим материалом, который по своему составу представляет минеральной порошок. о различных марках цемента и их применении.

При помощи штукатурки увеличивают толщину стен, из за чего увеличивается их прочность. узнаете, сколько сохнет штукатурка.

P = ((m – m1)*Pв) / m-m1+m2-m3 , где:

- m – масса пикнометра при заполнении песком, г;

- m1 – вес пустого пикнометра, г;

- m2 – масса с дисциллированной водой, г;

- m3 – вес пикнометра с добавлением дисциллированной воды и песка, при этом после избавления от пузырьков воздуха

- Pв – плотность воды

При этом проводится несколько замеров, исходя из количества предоставленных проб на проверку. Результаты не должны быть с расхождением более 0,02 г/см3. В случае большого полученных данных выводится средне арифметическое число.

Смета и подсчеты материалов, их коэффициентов – это основная составляющая часть строительства любых объектов, так как помогает понять количество необходимого материала, а соответственно затраты.

Для правильного составления сметы необходимо знать плотность песка, для этого используется информация предоставленная производителем, на основании обследований и относительный коэффициент уплотнения при доставке.

Из-за чего изменяется уровень сыпучей смеси и степень уплотнения

Песок проходит через трамбовку, не обязательно специальную, возможно в процессе перемещения. Посчитать количество материала полученного на выходе достаточно сложно, учитывая все переменные показатели. Для точного расчета необходимо знать все воздействия и манипуляции, проведенные с песком .

Конечный коэффициент и степень уплотнения зависит от разнообразных факторов:

- способ перевозки, чем больше механических соприкосновений с неровностями, тем сильнее уплотнение;

- длительность маршрута, информация доступна для потребителя;

- наличие повреждений со стороны механических воздействий;

- количество примесей. В любом случае посторонние компоненты в песке придают ему больший или меньший вес. Чем чище песок, тем ближе значение плотности к эталонному ;

- количество попавшей влаги.

Сразу после приобретения партии песка, его следует проверить.

Какие пробы берут для определения насыпной плотности песка для строительства

Нужно взять пробы:

- для партии менее 350 т – 10 проб;

- для партии 350-700 т – 10-15 проб;

- при заказе выше 700 т – 20 проб.

Полученные пробы отнести в исследовательское учреждение для проведения обследований и сравнения качества с нормативными документами.

Заключение

Необходимая плотность сильно зависит от типа работ. В основном уплотнение необходимо для формирования фундамента, обратной засыпки траншей, создания подушки под дорожное полотно и т.д. Необходимо учитывать качество трамбовки, каждый вид работы имеет различные требования к уплотнению.

В строительстве автомобильных дорог часто используется каток, в труднодоступных для транспорта местах используется виброплита различной мощности.

Так для определения конечного количества материала нужно закладывать коэффициент уплотнения на поверхности при трамбовке, данное отношение указывается производителем трамбовочного оборудования.

Всегда учитывается относительный показатель коэффициента плотности , так как грунт и песок склонны менять свои показатели исходя из уровня влажности, типа песка, фракции и других показателей.

Подготавливаясь к застройке, проводят специальные исследования и тесты, определяющие пригодность участка к предстоящей работе: берут пробы грунта, вычисляют уровень залегания подземных вод и исследуют другие особенности почвы, которые помогают определить возможность (или ее отсутствие) строительства.

Проведение таких мероприятий способствует повышению технических показателей, вследствие чего решается ряд проблем, возникающих в процессе строительства, например, проседание почвы под тяжестью конструкции со всеми вытекающими последствиями. Первое ее внешнее проявление выглядит как появление трещин на стенах, а в совокупности с другими факторами к частичному или полному разрушению объекта.

Коэффициент уплотнения: что это?

Под коэффициентом уплотнения грунта имеют в виду безразмерный показатель, который, по сути, является исчислением из отношения плотность грунта/плотность грунта max . Коэффициент уплотнения грунта рассчитывается с учетом геологических показателей. Любой из них, независимо от породы, пористый. Он пронизан микроскопическими пустотами, которые заполняются влагой или воздухом. При выработке почвы объем этих пустот увеличивается в разы, что приводит к повышению рыхлости породы.

Важно! Показатель плотности насыпной породы намного меньше, чем те же характеристики утрамбованного грунта.

Именно коэффициент уплотнения грунта определяет необходимость подготовки участка к строительству. Опираясь на эти показатели, подготавливают песчаные подушки под фундамент и его основание, дополнительно уплотняя грунт. Если эту деталь упустить, он может слеживаться и под весом конструкции начнет проседать.

Показатели уплотнения грунта

Коэффициент уплотнения грунта показывает уровень уплотненности почвы. Его значение варьируется в рамках от 0 до 1. Для основания бетонного ленточного фундамента нормой считается показатель в >0,98 балла.

Специфика определения коэффициента уплотнения

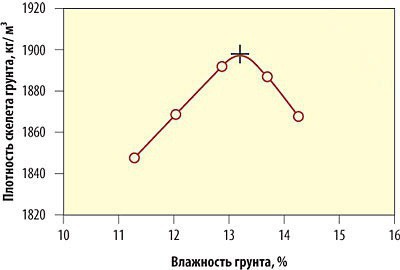

Плотность скелета грунта, когда земляное полотно поддают стандартному уплотнению, вычисляется в лабораторных условиях. Принципиальная схема исследования заключается в помещении образца почвы в стальной цилиндр, который сжимается под воздействием внешней грубой механической силы — ударов падающего груза.

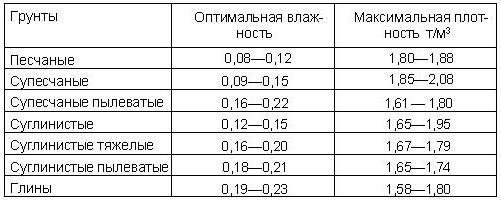

Важно! Наивысшие показатели плотности грунта отмечаются у пород с влажностью чуть выше нормы. Эта зависимость изображена на графике ниже.

Каждое земляное полотно имеет свою оптимальную влажность, при которой и достигается максимальный уровень уплотне

|

Количество проходов и рациональный режим работы грунтоуплотняющих машин При проектировании земляных сооружений в виде насыпей каждый отсыпаемый слой грунта уплотняется до заданного максимального значения. Максимальная плотность грунта соответствует определенному значению его влажности, которое называют оптимальной влажностью. Зная значения плотности грунта (p) и его влажности (W), плотность сухого грунта Pd находят из выражения Pd = p/(1+w) и для каждого значения влажности строят график. Затем из графика находят значение максимальной плотности сухого грунта и значение оптимальной влажности. Если естественная влажность ниже оптимальной, то грунт искусственно замачивается до оптимального значения влажности или высушивается в противном случае.

Определение оптимальной плотности – влажности выполняют в лаборатории, уплотняя образцы грунта в приборе стандартного уплотнения заданным количеством ударов падающего груза массой 2,5 кг.

СНиП 3.02.01-87

При использовании в одной насыпи грунтов разных типов необходимо выполнять следующие требования:

Опытное уплотнение грунтов насыпей и обратных засыпок следует производить при наличии указаний в проекте, а при отсутствии специальных указаний — при объеме поверхностного уплотнения на объекте 10 тыс. м3 и более. В результате опытного уплотнения должны быть установлены:

Если опытное уплотнение предусмотрено проводить в пределах возводимой насыпи, места выполнения работ должны быть указаны в проекте.

Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки (кроме собственного веса грунта), можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого следует определять с учетом последующей естественной осадки грунта. Наличие валика не должно препятствовать использованию территории в соответствии с ее назначением.

Насыпи, возводимые без уплотнения, следует отсыпать с запасом по высоте на осадку по указаниям проекта. При отсутствии в проекте указаний величину запаса следует принимать: при отсыпке из скальных грунтов — 6 %, из нескальных — 9 %.

При использовании грунтов повышенной влажности проектом должны быть предусмотрены зоны насыпей, отсыпаемых из дренирующего материала, обеспечивающего дренирование уложенного грунта повышенной влажности при его консолидации под действием собственного веса и возможность перемещения транспортных средств и механизмов по картам отсыпки. Термины и определения основных понятий:

Вода в грунтах встречается в свободном и связанном состоянии:

Для повышения производительности машин и снижения трудоемкости некоторых работ (уплотнение грунта во время обратной засыпки пазух котлованов, устройство насыпей, трамбование грунта и др.) грунты стремятся доводить до оптимальной влажности, определяемой гранулометрическим составом грунта, требуемой его плотностью, типом применяемых машин и другими факторами. Природные дисперсные грунты имеют самое широкое распространение на поверхности земной коры, именно с ними практически постоянно связано строительство самых разнообразных объектов. Грунт дисперсный — грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, слабосвязанных друг с другом; образуется в результате выветривания скальных грунтов с последующей транспортировкой продуктов выветривания водным или эоловым путем и их отложения (ГОСТ 25100-95 (2002)) Грунты с механическими структурными связями выделяют в подкласс несвязных (сыпучих) грунтов, а грунты с физическими и физико-химическими структурными связями — в подкласс связных грунтов:

Связные грунты характеризуются наличием сцепления между отдельными частицами; примером таких грунтов являются глины, суглинки, супеси.

В несвязных (сыпучих) грунтах сцепление между частицами практически отсутствует. К несвязным грунтам относятся илы, пески (в том числе пылеватые), гравий, галька, булыжник. Зависимость толщины отсыпаемых слоев грунта от его вида, типа машин и требуемого коэффициента уплотнения при применении пневмокатков массой 25 — 30 т

Первый и последний проходы катка на полосе укатки выполняют на малой скорости 2 — 2,5 км/ч, промежуточные проходы — на скорости 5 км/ч. Насыпные несвязные грунты уплотняют при давлении в шинах 2 — 4 кг/см2, а насыпные связные — при 5 — 6 кг/см2. После первых двух-трех проходов давление в шинах желательно увеличить в полтора-два раза Требуемый коэффициент уплотнения грунта приведен в табл. ниже. При оптимальной влажности грунта для достижения коэффициента уплотнения 0,95 ориентировочно назначают 6 — 8 проходов катка для связных и 4 — 6 — для несвязных грунтов; для достижения коэффициента уплотнения 0,98 — 8 — 12 проходов для связных и 6 — 8 — для несвязных грунтов. Необходимое количество проходов катка по одному следу уточняется пробной укаткой.

Для связных грунтов на начальном этапе уплотнения давление в шинах катка не должно превышать 0,2 — 0,3 МПа, на заключительном этапе — 0,6 — 0,8 МПа. При уплотнении песков давление в шинах на всех стадиях уплотнения не должно быть более 0,2 — 0,3 МПа.

Первый и последний проходы по полосе укатки выполняют на малой скорости пневмокатка (2 — 2,5 км/ч), промежуточные проходы — на большей (до 8 — 10 км/ч).

Полезные ссылки:«Назад | Вперед »Навигация и структура информации на сайте |

||||||||||||

| На главную | База 1 | База 2 | База 3 |

| Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа |

| Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД |

| Показать все найденныеПоказать действующиеПоказать частично действующиеПоказать не действующиеПоказать проектыПоказать документы с неизвестным статусом |

| Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения |

Уплотнение земляного полотна виброкаткамиОбязательное уплотнение грунта, щебня и асфальтобетона в дорожной отрасли является не только составной частью технологического процесса устройства земляного полотна, основания и покрытия, но и служит фактически главной операцией по обеспечению их прочности, устойчивости и долговечности. Раньше (до 30-х годов прошедшего столетия) реализация указанных показателей грунтовых насыпей тоже осуществлялась уплотнением, но не механическим или искусственным путем, а за счет естественной самоосадки грунта под воздействием, в основном, его собственного веса и, частично, движения транспорта. Возведенную насыпь оставляли, как правило, на один–два, а в некоторых случаях и на три года, и только после этого устраивали основание и покрытие дороги. Однако начавшаяся в те годы быстрая автомобилизация Европы и Америки потребовала ускоренного строительства обширной сети дорог и пересмотра методов их устройства. Существовавшая тогда технология возведения земляного полотна не соответствовала возникшим новым задачам и стала тормозом в их решении. Поэтому появилась потребность в разработке научно-практических основ теории механического уплотнения земляных сооружений с учетом достижений механики грунтов, в создании новых эффективных грунтоуплотняющих средств. Это в те годы стали изучать и учитывать физико-механические свойства грунтов, оценивать их уплотняемость с учетом гранулометрического и влажностного состояния (метод Проктора, в России – метод стандартного уплотнения), были разработаны первые классификации грунтов и нормы на качество их уплотнения, стали внедряться методы полевого и лабораторного контроля этого качества. Основным грунтоуплотняющим средством до указанного периода являлся гладковальцовый статический каток прицепного или самоходного типа, пригодный только для прикатки и выравнивания приповерхностной зоны (до 15 см) отсыпанного слоя грунта, да еще ручная трамбовка, применявшаяся главным образом на уплотнении покрытий, при ремонте выбоин и для уплотнения обочин и откосов. Эти простейшие и малоэффективные (с точки зрения качества, толщины прорабатываемого слоя и производительности) уплотняющие средства стали вытесняться такими новыми средствами, как пластинчатые, ребристые и кулачковые (вспомнили изобретение 1905 г. американского инженера Фитцджеральда) катки, трамбующие плиты на экскаваторах, многомолотковые трамбующие машины на гусеничном тракторе и гладковальцовом катке, ручные взрыв-трамбовки («лягушки-попрыгушки») легкие (50–70 кг), средние (100–200 кг) и тяжелые (500 и 1000 кг). В это же время появились первые грунтоуплотняющие вибрационные плиты, одна из которых фирмы «Лозенгаузен» (впоследствии фирма «Вибромакс») была достаточно крупной и тяжелой (24–25 т вместе с базовым гусеничным трактором). Ее виброплита площадью 7,5 м2 располагалась между гусеницами, а двигатель мощностью 100 л.с. позволял вращать вибровозбудитель с частотой 1500 кол/мин (25 Гц) и перемещать машину со скоростью около 0,6–0,8 м/мин (не более 50 м/ч), обеспечивая производительность примерно 80–90 м2/ч или не более 50 м3/ч при толщине уплотняемого слоя около 0,5 м. Более универсальным, т.е. способным уплотнять различные типы грунтов, в том числе связные, несвязные и смешанные, показал себя метод трамбования. К тому же при трамбовании легко и просто можно было регулировать силовое уплотняющее воздействие на грунт за счет изменения высоты падения трамбующей плиты или трамбующего молотка. Вследствие этих двух достоинств метод ударного уплотнения в те годы стал наиболее востребованным и распространенным. Поэтому количество трамбующих машин и устройств множилось. Уместно отметить, что и в России (тогда СССР) тоже понимали важность и необходимость перехода к механическому (искусственному) уплотнению дорожных материалов и налаживанию производства уплотняющей техники. В мае 1931 г. в мастерских г. Рыбинска (сегодня ЗАО «Раскат») был выпущен первый отечественный самоходный дорожный каток. После завершения второй мировой войны совершенствование техники и технологии уплотнения грунтовых объектов пошло с не меньшим энтузиазмом и результативностью, чем в довоенное время. Появились прицепные, полуприцепные и самоходные пневмоколесные катки, ставшие на определенный период времени основным грунтоуплотняющим средством во многих странах мира. Их вес, в том числе единичных экземпляров, варьировался в довольно широких пределах – от 10 до 50–100 т, но большинство выпускавшихся моделей пневмокатков имело нагрузку на шину 3–5 т (вес 15–25 т) и толщину уплотняемого слоя, в зависимости от требуемого коэффициента уплотнения, от 20–25 см (связный грунт) до 35–40 см (несвязный и малосвязный) после 8–10 проходов по следу. Одновременно с пневмокатками развивались, совершенствовались и приобретали все большую популярность, особенно в 50-е годы, вибрационные грунтоуплотняющие средства – виброплиты, гладковальцовые и кулачковые виброкатки. Причем, со временем на смену прицепным моделям виброкатков пришли более удобные и технологичные для выполнения линейных земляных работ самоходные шарнирно-сочлененные модели или, как их назвали немцы, «вальцен-цуг» (тяни-толкай). Гладковальцовый виброкаток CA 402 фирмы DYNAPACКаждая современная модель грунтоуплотняющего виброкатка, как правило, имеет два исполнения – с гладким и кулачковым вальцом. При этом некоторые фирмы изготавливают к одному и тому же одноосному пневмоколесному тягачу два отдельных взаимозаменяемых вальца, а другие предлагают покупателю катка вместо целого кулачкового вальца всего лишь «насадку-обечайку» с кулачками, легко и быстро закрепляемую поверх гладкого вальца. Есть также фирмы, разработавшие подобные гладковальцовые «насадки-обечайки» для монтажа поверх кулачкового вальца. Следует особо отметить, что сами кулачки на виброкатках, особенно после начала их практической эксплуатации в 1960 г., претерпели существенные изменения в своей геометрии и размерах, что благотворно отразилось на качестве и толщине уплотняемого слоя и снизило глубину взрыхления приповерхностной зоны грунта. Если раньше кулачки «шипфут» были тонкими (опорная площадь 40–50 см2) и длинными (до 180–200 мм и более), то современные их аналоги «пэдфут» стали более короткими (высота в основном 100 мм, иногда 120–150 мм) и толстыми (опорная площадь около 135–140 см2 с размером стороны квадрата или прямоугольника около 110–130 мм). По закономерностям и зависимостям механики грунтов увеличение размеров и площади контактной поверхности кулачка способствует росту глубины эффективного деформирования грунта (для связного грунта она составляет 1,6–1,8 размера стороны опорной площадки кулачка). Поэтому слой уплотнения суглинка и глины виброкатком с кулачками «пэдфут» при создании надлежащих динамических давлений и с учетом 5–7 смглубины погружения кулачка в грунт стал составлять 25–28 см, что и подтверждают практические измерения. Такая толщина слоя уплотнения соизмерима с уплотняющей способностью пневмоколесных катков весом не менее 25–30 т. Если к этому добавить существенно большую толщину уплотняемого слоя несвязных грунтов виброкатками и более высокую их эксплуатационную производительность, станет понятно, почему прицепные и полуприцепные пневмоколесные катки для уплотнения грунтов стали постепенно исчезать и сейчас практически не выпускаются или выпускаются редко и мало. Таким образом, в современных условиях основным грунтоуплотняющим средством в дорожной отрасли подавляющего большинства стран мира стал самоходный одновальцовый виброкаток, шарнирно-сочлененный с одноосным пневмоколесным тягачом и имеющий в качестве рабочего органа гладкий (для несвязных и малосвязных мелкозернистых и крупнозернистых грунтов, в том числе скально-крупнообломочных) или кулачковый валец (связные грунты). Сегодня в мире имеется более 20 фирм, выпускающих около 200 моделей таких грунтоуплотняющих катков различных типоразмеров, отличающихся друг от друга общим весом (от 3,3–3,5 до 25,5–25,8 т), весом вибровальцового модуля (от 1,6–2 до 17–18 т) и своими габаритами. Есть также некоторое различие в устройстве вибровозбудителя, в параметрах вибрации (амплитуда, частота, центробежная сила) и в принципах их регулирования. И конечно перед дорожником могут возникать, как минимум, два вопроса – как правильно выбрать подходящую модель подобного катка и как наиболее эффективно с ее помощью осуществить качественное уплотнение грунта на конкретном практическом объекте и с наименьшими издержками. При решении таких вопросов следует предварительно, но достаточно точно установить те преобладающие типы грунтов и их состояние (гранулометрический состав и влажность), для уплотнения которых подбирается виброкаток. Особенно, или в первую очередь, следует обратить внимание на наличие в составе грунта пылеватых (0,05–0,005 мм) и глинистых (меньше 0,005 мм) частиц, а также на относительную его влажность (в долях оптимального ее значения). Эти данные дадут первые представления об уплотняемости грунта, возможном способе его уплотнения (чисто вибрационный или силовой виброударный) и позволят остановить свой выбор на виброкатке с гладким или кулачковым вальцом. Влажность грунта и количество пылеватых и глинистых частиц существенным образом влияют на прочностные и деформационные его свойства, а, следовательно, и на необходимую уплотняющую способность выбираемого катка, т.е. его способность обеспечить требуемый коэффициент уплотнения (0,95 или 0,98) в слое отсыпки грунта, задаваемом технологией устройства земляного полотна. Большинство современных виброкатков работает в определенном виброударном режиме, выраженном в большей или меньшей степени в зависимости от их статического давления и вибрационных параметров. Поэтому уплотнение грунта, как правило, происходит под воздействием двух факторов:

В уплотнении сыпучих несвязных грунтов основная роль принадлежит первому фактору, второй служит лишь положительным дополнением к нему. В связных грунтах, в которых силы внутреннего трения незначительны, а физико-механические, электрохимические и водно-коллоидные сцепления между мелкими частицами существенно выше и являются преобладающими, главным действующим фактором служит сила давления или напряжения сжатия и сдвига, а роль первого фактора становится второстепенной. Исследованиями российских специалистов по механике и динамике грунтов в свое время (1962–64 гг.) было показано, что уплотнение сухих или почти сухих песков при отсутствии внешней их пригрузки начинается, как правило, при любых слабых вибрациях с ускорениями колебаний не менее 0,2g (g – земное ускорение) и завершается практически полным их уплотнением при ускорениях около 1,2–1,5g. Для тех же оптимально влажных и водонасыщенных песков диапазон эффективных ускорений несколько выше – от 0,5g до 2g. При наличии внешней пригрузки с поверхности или при нахождении песка в зажатом состоянии внутри грунтового массива его уплотнение начинается лишь с некоторого критического ускорения, равного 0,3–0,4g, с превышением которого процесс уплотнения развивается более интенсивно. Примерно в то же время и почти точно такие же результаты на песках и гравии были получены в экспериментах фирмы «Dynapac», в которых с помощью лопастной крыльчатки было показано также, что сопротивление сдвигу этих материалов в момент их вибрирования может снижаться на 80–98%. На основании таких данных можно построить две кривые – изменения критических ускорений и затухания действующих от виброплиты или вибровальца ускорений грунтовых частиц с удалением от поверхности, где располагается источник колебаний. Точка пересечения этих кривых даст интересующую глубину эффективного уплотнения песка или гравия. Рис. 1. Кривые затухания ускорения колебаний частиц песка при уплотнении катком ДУ-14На рис. 1 показаны две кривые затухания ускорений колебаний частиц песка, зафиксированные специальными датчиками, при его уплотнении прицепным виброкатком ДУ-14 (Д-480) на двух рабочих скоростях. Если принять для песка внутри грунтового массива критическое ускорение 0,4–0,5g, то из графика вытекает, что толщина прорабатываемого слоя таким легким виброкатком составляет 35–45 см, что неоднократно подтверждено полевым контролем плотности. Недостаточно или плохо уплотненные сыпучие несвязные мелкозернистые (песчаные, песчано-гравийные) и даже крупнозернистые (скально-крупнообломочные, гравийно-галечниковые) грунты, уложенные в земляное полотно транспортных сооружений, довольно быстро обнаруживают свою низкую прочность и устойчивость в условиях различного рода сотрясений, ударов, вибраций, которые могут возникать при движении тяжелого грузового автомобильного и железнодорожного транспорта, при работе всевозможных ударных и вибрационных машин по забивке, например, свай или виброуплотнению слоев дорожных одежд и т.п. Частота вертикальных колебаний элементов дорожной конструкции при проезде грузового автомобиля на скорости 40–80 км/ч составляет7–17 Гц, а одиночный удар трамбующей плиты весом 1–2 т по поверхности грунтовой насыпи возбуждает в ней как вертикальные с частотой от 7–10 до 20–23 Гц, так и горизонтальные колебания с частотой, составляющей около 60% от вертикальных. В недостаточно устойчивых и чувствительных к вибрациям и сотрясениям грунтах такие колебания способны вызывать деформации и заметные осадки. Поэтому не только целесообразно, но и необходимо их уплотнять вибрационными или любыми другими динамическими воздействиями, создавая в них колебания, сотрясения и шевеление частиц. И совершенно бессмысленно уплотнять такие грунты статической укаткой, что довольно часто можно было наблюдать на серьезных и крупных автодорожных, железнодорожных и даже гидротехнических объектах. Кулачковый виброкаток 3412 фирмы HAMMМногочисленные попытки уплотнить пневмоколесными катками маловлажные одноразмерные пески в насыпях железных и автомобильных дорог и аэродромов в нефтегазоносных районах Западной Сибири, на белорусском участке автодороги Брест–Минск–Москва и на других объектах, в Прибалтике, Поволжье, Республике Коми и Ленинградской обл. не давали требуемых результатов по плотности. Лишь появление на этих стройках прицепных виброкатков А-4, А-8 и А-12 помогло справиться с этой острой в свое время проблемой. Еще нагляднее и острее по своим неприятным последствиям может оказаться ситуация с уплотнением сыпучих крупнозернистых скально-крупнооблочных и гравийно-галечниковых грунтов. Устройство насыпей, в том числе высотой 3–5 м и даже более, из таких прочных и устойчивых к любым погодно-климатическим проявлениям грунтов с добросовестной их укаткой тяжелыми пневмоколесными катками (25 т), казалось бы, не давало серьезных поводов для беспокойства строителям, к примеру, одного из карельских участков федеральной автомобильной дороги «Кола» (Санкт–Петербург–Мурманск) или «знаменитой» в СССР железнодорожной Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Однако сразу же после пуска их в эксплуатацию стали развиваться неравномерные локальные просадки неправильно уплотненных насыпей, составившие в отдельных местах автодороги 30–40 см и исказившие до «пилообразного» с высокой аварийностью общий продольный профиль железнодорожного полотна БАМа. Несмотря на схожесть общих свойств и поведения мелкозернистых и крупнозернистых сыпучих грунтов в насыпях, их динамическое уплотнение следует выполнять разными по весу, габаритам и интенсивности вибровоздействий вибрационными катками. Одноразмерные пески без примесей пыли и глины очень легко и быстро переупаковываются даже при незначительных сотрясениях и вибрациях, но они обладают незначительным сопротивлением сдвигу и очень низкой проходимостью по ним колесных или вальцовых машин. Поэтому уплотнять их следует легкими по весу и крупными по габаритам виброкатками и виброплитами с малым контактным статическим давлением и средним по интенсивности вибрационным воздействием, чтобы не снижалась толщина уплотняемого слоя. Использование на одноразмерных песках среднего А-8 (вес 8 т) и тяжелого А-12 (11,8 т) прицепных виброкатков приводило к чрезмерному погружению вальца в насыпь и выдавливанию песка из-под катка с образованием перед ним не только вала грунта, но и перемещающейся за счет «бульдозерного эффекта» сдвиговой волны, заметной глазу на расстоянии до 0,5–1,0 м. В итоге приповерхностная зона насыпи на глубину до 15–20 см оказывалась разрыхленной, хотя плотность нижележащих слоев имела коэффициент уплотнения 0,95 и даже выше. У легких виброкатков разрыхленная приповерхностная зона может понизиться до 5–10 см. Очевидно можно, а в ряде случаев и целесообразно, на таких одноразмерных песках использовать средние и тяжелые виброкатки, но имеющие прерывистую поверхность вальца (кулачковую или решетчатую), что позволит улучшить проходимость катка, уменьшить сдвиг песка и снизить до 7–10 см разрыхляемую зону. Об этом свидетельствует успешный опыт автора по уплотнению насыпей из таких песков зимой и летом в Латвии и Ленинградской обл. даже статическим прицепным катком с решетчатым вальцом (вес 25 т), обеспечившим толщину уплотняемого до 0,95 слоя насыпи до 50–55 см, а также положительные результаты уплотнения этим же катком одноразмерных барханных (мелких и полностью сухих) песков в Средней Азии. Крупнозернистые скально-крупнообломочные и гравийно-галечниковые грунты, как показывает практический опыт, тоже успешно уплотняются виброкатками. Но вследствие того, что в их составе имеются, а иногда и преобладают крупные куски и глыбы размером до 1,0–1,5 м и более, сдвинуть, расшевелить и переместить которые, обеспечивая тем самым требуемые плотность и устойчивость всей насыпи, не так-то легко и просто. Поэтому на таких грунтах должны использоваться крупные, тяжелые, прочные и с достаточной интенсивностью виброударного воздействия гладковальцовые виброкатки весом прицепной модели или вибровальцового модуля у шарнирно-сочлененного варианта не менее 12–13 т. Толщина прорабатываемого слоя таких грунтов подобными катками может достигать 1–2 м. Практикуются же такого рода отсыпки в основном на крупных гидротехнических и аэродромных стройках. В дорожной отрасли они встречаются редко, и поэтому дорожникам нет особой надобности и целесообразности приобретать гладковальцовые катки с весом рабочего вибровальцового модуля тяжелее 12–13 т. Куда важнее и серьезнее для российской дорожной отрасли является задача уплотнения мелкозернистых смешанных (песок с тем или иным количеством примесей пыли и глины), просто пылеватых и связных грунтов, чаще встречающихся в повседневной практике, чем скально-крупнообломочные и их разновидности. Особенно много хлопот и неприятностей возникает у подрядчиков с пылеватыми песками и с чисто пылеватыми грунтами, довольно широко распространенными во многих местах России. Специфика этих непластичных малосвязных грунтов состоит в том, что при высокой их влажности, а таким переувлажнением «грешит» в первую очередь Северо-Западный регион, под влиянием движения автотранспорта или уплотняющего воздействия виброкатков они переходят в «разжиженное» состояние вследствие низкой их фильтрационной способности и возникающего повышения порового давления при избытке влаги. С понижением влажности до оптимальной такие грунты сравнительно легко и хорошо уплотняются средними и тяжелыми гладковальцовыми виброкатками с весом вибровальцового модуля 8–13 т, для которых уплотняемые до требуемых норм слои отсыпки могут составлять 50–80 см (в переувлажненном состоянии толщины слоев понижаются до 30–60 см). Если в песчаных и пылеватых грунтах появляются заметное количество глинистых примесей (не менее 8–10%), они начинают проявлять значительную связность и пластичность и по своей способности к уплотнению приближаются к глинистым грунтам, которые совсем плохо или вообще не поддаются деформированию чисто вибрационным способом. Исследованиями профессора Хархуты Н. Я. показано, что при уплотнении таким способом практически чистых песков (примесей пыли и глины менее 1%) оптимальная толщина слоя, уплотняемого до коэффициента 0,95, может доходить до 180–200% от минимального размера контактной площадки рабочего органа вибромашины (виброплита, вибровалец с достаточными контактными статическими давлениями). С повышением содержания в песке указанных частиц до 4–6% оптимальная толщина прорабатываемого слоя сокращается в 2,5–3 раза, а при 8–10% и более достичь коэффициента уплотнения 0,95 вообще невозможно. Очевидно, в таких случаях целесообразно или даже необходимо переходить на силовой способ уплотнения, т.е. на использование современных тяжелых виброкатков, работающих в виброударном режиме и способных создавать в 2–3 раза более высокие давления, чем, например, статические пневмоколесные катки с давлением на грунт 6–8 кгс/см2. Чтобы происходило ожидаемое силовое деформирование и соответствующее уплотнение грунта, создаваемые рабочим органом уплотняющей машины статические или динамические давления должны быть как можно ближе к пределам прочности грунта на сжатие и сдвиг (около 90–95%), но и не превышали его. Иначе на контактной поверхности появятся трещины сдвигов, выпоры и другие следы разрушения грунта, которые к тому же будут ухудшать условия передачи в нижележащие слои насыпи необходимых для уплотнения давлений. Прочность связных грунтов зависит от четырех факторов, три из которых относятся непосредственно к самим грунтам (гранулометрический состав, влажность и плотность), а четвертый (характер или динамичность прикладываемой нагрузки и оцениваемый скоростью изменения напряженного состояния грунта или, с некоторой неточностью, временем действия этой нагрузки) относится к воздействию уплотняющей машины и реологическим свойствам грунта. Кулачковый виброкаток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

Таблица 1

Пределы прочности (кгс/см2) грунтов с коэффициентом уплотнения 0,95

и оптимальной влажностью

Уместно отметить, что с повышением плотности до 1,0 (100 %) динамическая прочность на сжатие некоторых высокосвязных глин оптимальной влажности возрастет до 35–38 кгс/см2. При снижении же влажности до 80% от оптимальной, что может быть в теплых, жарких или засушливых местах ряда стран, их прочность может достигать еще больших значений – 35–45 кгс/см2 (плотность 95%) и даже 60–70 кгс/см2 (100%).

Конечно, уплотнять подобные высокопрочные грунты можно только тяжелыми виброударными кулачковыми катками. Контактных давлений гладковальцовых виброкатков даже для обычных суглинков оптимальной влажности будет явно недостаточно, чтобы получить требуемый нормативами результат уплотнения.

До недавнего времени оценка или расчет контактных давлений под гладким или кулачковым вальцом статического и вибрационного катка производились очень упрощенно и приближенно по косвенным и не очень обоснованным показателям и критериям.

На основе теории колебаний, теории упругости, теоретической механики, механики и динамики грунтов, теории размерностей и подобия, теории проходимости колесных машин и изучения взаимодействия вальцового штампа с поверхностью уплотняемого линейно-деформируемого слоя асфальтобетонной смеси, щебеночного основания и грунта земляного полотна получена универсальная и довольно простая аналитическая зависимость для определения контактных давлений под любым рабочим органом катка колесного или вальцового типа (пневмошинное колесо, гладкий жесткий, обрезиненный, кулачковый, решетчатый или ребристый валец):

σo – максимальное статическое или динамическое давление вальца;

Qв – весовая нагрузка вальцового модуля;

Ro – общая сила воздействия вальца при вибродинамическом его нагружении;

Ro = QвKd

Eo – статический или динамический модуль деформации уплотняемого материала;

h – толщина уплотняемого слоя материала;

В, Д – ширина и диаметр вальца;

σp – предел прочности (разрушения) уплотняемого материала;

Kd – коэффициент динамичности

Более подробная методология и пояснения к ней изложены в аналогичном сборнике-каталоге «Дорожная техника и технология» за 2003 г. Здесь уместно лишь указать, что в отличие от гладковальцовых катков при определении полной осадки поверхности материала δ0, максимальной динамической силы R0 и контактного давления σ0 у кулачковых, решетчатых и ребристых катков используется эквивалентная гладковальцовому ширина их вальцов, а у пневмоколесных и обрезиненных катков – эквивалентный диаметр.

В табл. 2 представлены результаты расчетов по указанной методике и аналитическим зависимостям основных показателей динамического воздействия, в том числе контактных давлений, гладковальцовых и кулачковых виброкатков ряда фирм с целью анализа их уплотняющей способности при отсыпке в земляное полотно одного из возможных типов мелкозернистых грунтов слоем 60 см (в рыхлом и плотном состоянии коэффициент уплотнения равен соответственно 0,85–0,87 и 0,95–0,96, модуль деформации Е0 = 60 и 240 кгс/см2, и значение реальной амплитуды колебаний вальца тоже соответственно a = A0/A∞ = 1,1 и 2,0), т.е. все катки имеют одинаковые условия для проявления своих уплотняющих способностей, что придает результатам расчета и их сравнения необходимую корректность.

ЗАО «ВАД» имеет в своем парке целую гамму исправно и эффективно работающих грунтоуплотняющих гладковальцовых виброкатков фирмы «Dynapac», начиная от самого легкого (СА152D) и кончая самым тяжелым (СА602D). Поэтому было полезно получить расчетные данные для одного из таких катков (СА302D) и сравнить с данными аналогичных и близких по весу трех моделей фирмы Hamm, созданных по своеобразному принципу (за счет увеличения пригруза колеблющегося вальца без изменения его веса и других показателей вибрации).

В табл. 2 представлены также некоторые наиболее крупные виброкатки двух фирм (Bomag, Orenstein and Koppel), в том числе кулачковые их аналоги, и модели широко использовавшихся ранее на автодорожных и гидротехнических стройках СССР (России) прицепных виброкатков (А-8, А-12, ПВК-70ЭА).

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||

Коэффициент уплотнения и разрыхления ПГС

Сыпучие строительные смеси применяются при возведении сооружений. В процессе транспортировки, разгрузки и хранения отсыпанный материал уплотняется. Для расчета расхода принимают коэффициент уплотнения ПГС.

Технические виды строительных смесей

ПГС — смесь из песка и гравия. Используется для строительных работ. Состав смеси регламентируется ГОСТом 23735-2014.

ЩПС — смесь из щебня, гравия, песка естественной добычи. Производится по ГОСТу 25607-2009.

ЩПС из дробленых бетонов — изготавливаются по техническому регламенту ГОСТа 32495-2013.

В оценке качества смесей учитывают:

- общие показатели составного материала;

- свойства песка;

- свойства щебня, гравия.

Сыпучие материалы проверяют по плотности, прочности, содержанию пыли и сора, включениям опасных веществ.

Происхождение и пути добычи строительных смесей

Песчано-гравийные смеси добывают из гравийно-песчаных, валуйно-гравийно-песчаных пород.

В состав ПГС входят:

- песок крупностью 0,05–5 мм;

- гравий 5–70 мм;

- валуны свыше 70 мм.

Наличие гравия колеблется от 10-90% от общей массы.

Производят два вида песчано-гравийной смеси:

- природная смесь, добываемая и поставляемая без переработки;

- обогащенная смесь добывается природным путем, обогащается добавкой или извлечением песчано-гравийной составляющей.

Добычу ПГС производят из оврагов, озер и морей. Морской материал самый чистый. В остальных могут быть примеси из глины, известняка, сора.

В состав ЩПС естественного происхождения входит щебень основной (40–80 мм, 80–120 мм) и расклинивающей фракции (5–20 мм, 5–40 мм).

Дробимость щебня из осадочных пород, а также щебня из изверженных пород имеет марку 400 и 600 соответственно.

ЩПС из дробленого бетона, железобетона включает:

- неорганическую щебеночную дробь крупностью от 5 мм;

- неорганический песок, получаемый из дробимого бетонного щебня.

Материалы являются дробимыми остатками при разрушении бетонных или железобетонных строительных конструкций.

Область применения

ПГС применяют при возведении оснований под автомобильные дороги, подушек фундаментов, обратной засыпке котлованов и отсыпке насыпей.

В строительстве железных дорог применяют балластные смеси по ГОСТу 7394-85, состоящие из песка и гравия либо только из гравия.

ЩПС естественных пород применяют в дорожном строительстве.

ЩПС из дробленых строительных материалов используются в производстве бетонов, а также в подсыпках и основаниях при возведении зданий.

Порядок производства работ

Сыпучие материалы во время строительства укладываются на величину, равную произведению размера самых крупных частиц, умноженному на 1,5. Один слой укладки должен быть не менее 10 см.

Песок должен увлажняться в случае отсыпки основания насухо.

Расход воды зависит от температурных условий.

Методы уплотнения грунта при устройстве оснований из ПГС:

- уплотнение поверхностного слоя тяжелыми трамбовками;

- применение вибрационных машин;

- использование трамбовок;

- глубинное гидровиброуплотнение.

Контроль плотности при трамбовке производят на величину 1/3 уплотняемого слоя, на толщину не менее 8 см.

Коэффициенты уплотнения

Средний коэффициент естественного уплотнения сыпучих смесей имеет значение 1,2, т. е. объем уплотненной смеси уменьшится в 1,2 раза.

По ГОСТу максимальный коэффициент уплотнения отсева при транспортировке равен 1,1.

Коэффициенты уплотнения при строительных работах приведены в СНиП «Земляные сооружения, основания и фундаменты» таблица 6. Песок имеет k=0,92÷0,98.

При дорожном строительстве, коэффициенты к материалам применяются согласно СНиП «Автомобильные дороги». Для ПГС оптимального состава с маркой щебня 800 коэффициент запаса уплотнения принимается 1,25–1,3. При марке щебня 600÷300 — коэффициент запаса будет 1,1–1,5. Коэффициент запаса шлака принимается 1,3–1,5.

Объемы материалов в смете закладывают с учетом приведенных коэффициентов.

Приборы для измерения плотности грунта

При послойной укладке грунта, контролируется плотность каждого уровня. С помощью плотномера или пенетрометра можно проверить трамбовку песка на стройке.

Плотномер электромагнитный — электронный прибор, измеряющий плотность посредством электромагнитного излучения. Он способен выдать характеристики гранулометрии, влажности, определить пределы пластичности и текучести.

Динамический электронный плотномер грунта работает под динамической нагрузкой от удара равным 5 кг. Прибор определяет модуль упругости, нагрузки, деформации.

Пенетрометр — механический прибор, определяет плотность на основании прилагаемого давления. Результат измерений отображается на шкале прибора.

Сметный учет

Объем материалов на строительство вносят в сметный калькулятор с учетом уплотнения. Применяется коэффициент относительного уплотнения и разрыхления (коэффициент расхода).

Расход песка с требуемым коэффициентом уплотнения при обратной засыпке от 0,9 до 1,0, рассчитывается с учетом относительного коэффициента уплотнения от 1,0 до 1,1 соответственно, для шлаков 1,13–1,47.

Коэффициент относительного уплотнения для горных пород при плотности 1,9 – 2,2 г/см куб, равен 0,85–0,95.

Хранение сыпучих материалов

Щебень, песок, щебеночно-песчаные смеси хранят раздельно друг от друга. Применяют меры по защите складируемых материалов от засорения. Оптимальный вариант — хранение на закрытом складе. Там материалы защищены от ветра и осадков.

При длительном складировании происходит уплотнение песка при хранении, также щебня и ПГС.

Норма естественной убыли материалов регламентируется стандартом РДС 82-2003.

Нормы убыли при хранении навалом измеряются процентами от массы:

- щебень, гравий — 0,4%;

- песок — 0,7%;

- ПГС — 0,45%;

- отсев — 0,75%.

При отгрузке материалов учитываются данные показатели.

Песчано-гравийная смесь востребованный материал. Он используется в промышленном, дорожном, дачном строительстве. Информация из статьи поможет правильно рассчитать потребность в данном сырье.

Коэффициент разрыхления грунта (таблица, снип)

При некоторых строительных работах происходит разработка грунта для закладки фундамента.Для планирования работ, связанных с выемкой и вывозом земли, следует учитывать некоторые особенности: разрыхление, влажность, плотность.

Представленная ниже таблица коэффициента разрыхления грунта поможет вам определить увеличение объема почвы при ее выемке из котлована.

Виды

- Скальные, каменные, горные и сцементированные породы – разработка возможна лишь с применением дробления или с использованием технологии взрыва.

- Глина, песок, смешанные типы пород – выборка производится вручную или механизировано с помощью бульдозеров, экскаваторов или другой специализированной техники.

Свойства

- Разрыхление – увеличение объема земли при выемке и разработке.

- Влажность – соотношение массы воды, которая содержится в земле, к массе твердых частиц. Определяется в процентах: грунт считается сухим при влажности менее 5%, превышающий отметку 30% – мокрый, в диапазоне от 5 до 30% – нормальная влажность. Чем более влажный состав, тем более трудоемкий процесс его выемки, исключением является глина (чем более сухая – тем сложнее ее разрабатывать, слишком влажная – приобретает вязкость, липкость).

- Плотность – масса 1 м3 грунта в плотном (естественном) состоянии. Самые плотные и тяжелые скальные породы, наиболее легкие – песчаные, супесчаные почвы.

- Сцепление – величина сопротивления к сдвигу, песчаные и супесчаные почвы имеют показатель – 3–50 кПа, глины, суглинки — 5–200 кПа.

Исходя из строительных норм и правил (СНИП), коэффициент разрыхления грунта (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:

| Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |

| І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |

| І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |

| ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |

| ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |

| ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |

Проанализировав таблицу, можно сказать, что первоначальный коэффициент разрыхления грунта прямо пропорционален диапазону плотности, проще говоря, чем более плотная и тяжелая почва в природных условиях, тем больший ее объем при разработке.

Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.

| Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |

| Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |

| Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |

| Растительный | 20–25 | 3–4 |

| Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |

| Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |

| Песок | 10–15 | 2–5 |

| Скальные | 45–50 | 20–30 |

| Солончак, солонец | ||

| мягкий | 20–26 | 3–6 |

| твердый | 28–32 | 5–9 |

| Суглинок | ||

| легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |

| тяжелый | 24-30 | 5-8 |

| Супесь | 12-17 | 3-5 |

| Торф | 24-30 | 8-10 |

| Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |

Как рассчитать проведение необходимых работ

Для расчета необходимых работ следует знать геометрические размеры планируемого котлована. Далее умножьте коэффициент первоначального разрыхления на объем земли в природном состоянии.

В результате вы получите объем, который будет изъят из строительного карьера. Теперь очень просто рассчитать количество изъятой земли для складирования, погрузки, транспортировки для утилизации.

Посмотрите видео: ВИДЫ ГРУНТА. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЧАСТКА

Уплотнение земляного полотна виброкаткамиОбязательное уплотнение грунта, щебня и асфальтобетона в дорожной отрасли является не только составной частью технологического процесса устройства земляного полотна, основания и покрытия, но и служит фактически главной операцией по обеспечению их прочности, устойчивости и долговечности. Раньше (до 30-х годов прошедшего столетия) реализация указанных показателей грунтовых насыпей тоже осуществлялась уплотнением, но не механическим или искусственным путем, а за счет естественной самоосадки грунта под воздействием, в основном, его собственного веса и, частично, движения транспорта. Возведенную насыпь оставляли, как правило, на один–два, а в некоторых случаях и на три года, и только после этого устраивали основание и покрытие дороги. Однако начавшаяся в те годы быстрая автомобилизация Европы и Америки потребовала ускоренного строительства обширной сети дорог и пересмотра методов их устройства. Существовавшая тогда технология возведения земляного полотна не соответствовала возникшим новым задачам и стала тормозом в их решении. Поэтому появилась потребность в разработке научно-практических основ теории механического уплотнения земляных сооружений с учетом достижений механики грунтов, в создании новых эффективных грунтоуплотняющих средств. Это в те годы стали изучать и учитывать физико-механические свойства грунтов, оценивать их уплотняемость с учетом гранулометрического и влажностного состояния (метод Проктора, в России – метод стандартного уплотнения), были разработаны первые классификации грунтов и нормы на качество их уплотнения, стали внедряться методы полевого и лабораторного контроля этого качества. Основным грунтоуплотняющим средством до указанного периода являлся гладковальцовый статический каток прицепного или самоходного типа, пригодный только для прикатки и выравнивания приповерхностной зоны (до 15 см) отсыпанного слоя грунта, да еще ручная трамбовка, применявшаяся главным образом на уплотнении покрытий, при ремонте выбоин и для уплотнения обочин и откосов. Эти простейшие и малоэффективные (с точки зрения качества, толщины прорабатываемого слоя и производительности) уплотняющие средства стали вытесняться такими новыми средствами, как пластинчатые, ребристые и кулачковые (вспомнили изобретение 1905 г. американского инженера Фитцджеральда) катки, трамбующие плиты на экскаваторах, многомолотковые трамбующие машины на гусеничном тракторе и гладковальцовом катке, ручные взрыв-трамбовки («лягушки-попрыгушки») легкие (50–70 кг), средние (100–200 кг) и тяжелые (500 и 1000 кг). В это же время появились первые грунтоуплотняющие вибрационные плиты, одна из которых фирмы «Лозенгаузен» (впоследствии фирма «Вибромакс») была достаточно крупной и тяжелой (24–25 т вместе с базовым гусеничным трактором). Ее виброплита площадью 7,5 м2 располагалась между гусеницами, а двигатель мощностью 100 л.с. позволял вращать вибровозбудитель с частотой 1500 кол/мин (25 Гц) и перемещать машину со скоростью около 0,6–0,8 м/мин (не более 50 м/ч), обеспечивая производительность примерно 80–90 м2/ч или не более 50 м3/ч при толщине уплотняемого слоя около 0,5 м. Более универсальным, т.е. способным уплотнять различные типы грунтов, в том числе связные, несвязные и смешанные, показал себя метод трамбования. К тому же при трамбовании легко и просто можно было регулировать силовое уплотняющее воздействие на грунт за счет изменения высоты падения трамбующей плиты или трамбующего молотка. Вследствие этих двух достоинств метод ударного уплотнения в те годы стал наиболее востребованным и распространенным. Поэтому количество трамбующих машин и устройств множилось. Уместно отметить, что и в России (тогда СССР) тоже понимали важность и необходимость перехода к механическому (искусственному) уплотнению дорожных материалов и налаживанию производства уплотняющей техники. В мае 1931 г. в мастерских г. Рыбинска (сегодня ЗАО «Раскат») был выпущен первый отечественный самоходный дорожный каток. После завершения второй мировой войны совершенствование техники и технологии уплотнения грунтовых объектов пошло с не меньшим энтузиазмом и результативностью, чем в довоенное время. Появились прицепные, полуприцепные и самоходные пневмоколесные катки, ставшие на определенный период времени основным грунтоуплотняющим средством во многих странах мира. Их вес, в том числе единичных экземпляров, варьировался в довольно широких пределах – от 10 до 50–100 т, но большинство выпускавшихся моделей пневмокатков имело нагрузку на шину 3–5 т (вес 15–25 т) и толщину уплотняемого слоя, в зависимости от требуемого коэффициента уплотнения, от 20–25 см (связный грунт) до 35–40 см (несвязный и малосвязный) после 8–10 проходов по следу. Одновременно с пневмокатками развивались, совершенствовались и приобретали все большую популярность, особенно в 50-е годы, вибрационные грунтоуплотняющие средства – виброплиты, гладковальцовые и кулачковые виброкатки. Причем, со временем на смену прицепным моделям виброкатков пришли более удобные и технологичные для выполнения линейных земляных работ самоходные шарнирно-сочлененные модели или, как их назвали немцы, «вальцен-цуг» (тяни-толкай). Гладковальцовый виброкаток CA 402 фирмы DYNAPACКаждая современная модель грунтоуплотняющего виброкатка, как правило, имеет два исполнения – с гладким и кулачковым вальцом. При этом некоторые фирмы изготавливают к одному и тому же одноосному пневмоколесному тягачу два отдельных взаимозаменяемых вальца, а другие предлагают покупателю катка вместо целого кулачкового вальца всего лишь «насадку-обечайку» с кулачками, легко и быстро закрепляемую поверх гладкого вальца. Есть также фирмы, разработавшие подобные гладковальцовые «насадки-обечайки» для монтажа поверх кулачкового вальца. Следует особо отметить, что сами кулачки на виброкатках, особенно после начала их практической эксплуатации в 1960 г., претерпели существенные изменения в своей геометрии и размерах, что благотворно отразилось на качестве и толщине уплотняемого слоя и снизило глубину взрыхления приповерхностной зоны грунта. Если раньше кулачки «шипфут» были тонкими (опорная площадь 40–50 см2) и длинными (до 180–200 мм и более), то современные их аналоги «пэдфут» стали более короткими (высота в основном 100 мм, иногда 120–150 мм) и толстыми (опорная площадь около 135–140 см2 с размером стороны квадрата или прямоугольника около 110–130 мм). По закономерностям и зависимостям механики грунтов увеличение размеров и площади контактной поверхности кулачка способствует росту глубины эффективного деформирования грунта (для связного грунта она составляет 1,6–1,8 размера стороны опорной площадки кулачка). Поэтому слой уплотнения суглинка и глины виброкатком с кулачками «пэдфут» при создании надлежащих динамических давлений и с учетом 5–7 смглубины погружения кулачка в грунт стал составлять 25–28 см, что и подтверждают практические измерения. Такая толщина слоя уплотнения соизмерима с уплотняющей способностью пневмоколесных катков весом не менее 25–30 т. Если к этому добавить существенно большую толщину уплотняемого слоя несвязных грунтов виброкатками и более высокую их эксплуатационную производительность, станет понятно, почему прицепные и полуприцепные пневмоколесные катки для уплотнения грунтов стали постепенно исчезать и сейчас практически не выпускаются или выпускаются редко и мало. Таким образом, в современных условиях основным грунтоуплотняющим средством в дорожной отрасли подавляющего большинства стран мира стал самоходный одновальцовый виброкаток, шарнирно-сочлененный с одноосным пневмоколесным тягачом и имеющий в качестве рабочего органа гладкий (для несвязных и малосвязных мелкозернистых и крупнозернистых грунтов, в том числе скально-крупнообломочных) или кулачковый валец (связные грунты). Сегодня в мире имеется более 20 фирм, выпускающих около 200 моделей таких грунтоуплотняющих катков различных типоразмеров, отличающихся друг от друга общим весом (от 3,3–3,5 до 25,5–25,8 т), весом вибровальцового модуля (от 1,6–2 до 17–18 т) и своими габаритами. Есть также некоторое различие в устройстве вибровозбудителя, в параметрах вибрации (амплитуда, частота, центробежная сила) и в принципах их регулирования. И конечно перед дорожником могут возникать, как минимум, два вопроса – как правильно выбрать подходящую модель подобного катка и как наиболее эффективно с ее помощью осуществить качественное уплотнение грунта на конкретном практическом объекте и с наименьшими издержками. При решении таких вопросов следует предварительно, но достаточно точно установить те преобладающие типы грунтов и их состояние (гранулометрический состав и влажность), для уплотнения которых подбирается виброкаток. Особенно, или в первую очередь, следует обратить внимание на наличие в составе грунта пылеватых (0,05–0,005 мм) и глинистых (меньше 0,005 мм) частиц, а также на относительную его влажность (в долях оптимального ее значения). Эти данные дадут первые представления об уплотняемости грунта, возможном способе его уплотнения (чисто вибрационный или силовой виброударный) и позволят остановить свой выбор на виброкатке с гладким или кулачковым вальцом. Влажность грунта и количество пылеватых и глинистых частиц существенным образом влияют на прочностные и деформационные его свойства, а, следовательно, и на необходимую уплотняющую способность выбираемого катка, т.е. его способность обеспечить требуемый коэффициент уплотнения (0,95 или 0,98) в слое отсыпки грунта, задаваемом технологией устройства земляного полотна. Большинство современных виброкатков работает в определенном виброударном режиме, выраженном в большей или меньшей степени в зависимости от их статического давления и вибрационных параметров. Поэтому уплотнение грунта, как правило, происходит под воздействием двух факторов:

В уплотнении сыпучих несвязных грунтов основная роль принадлежит первому фактору, второй служит лишь положительным дополнением к нему. В связных грунтах, в которых силы внутреннего трения незначительны, а физико-механические, электрохимические и водно-коллоидные сцепления между мелкими частицами существенно выше и являются преобладающими, главным действующим фактором служит сила давления или напряжения сжатия и сдвига, а роль первого фактора становится второстепенной. Исследованиями российских специалистов по механике и динамике грунтов в свое время (1962–64 гг.) было показано, что уплотнение сухих или почти сухих песков при отсутствии внешней их пригрузки начинается, как правило, при любых слабых вибрациях с ускорениями колебаний не менее 0,2g (g – земное ускорение) и завершается практически полным их уплотнением при ускорениях около 1,2–1,5g. Для тех же оптимально влажных и водонасыщенных песков диапазон эффективных ускорений несколько выше – от 0,5g до 2g. При наличии внешней пригрузки с поверхности или при нахождении песка в зажатом состоянии внутри грунтового массива его уплотнение начинается лишь с некоторого критического ускорения, равного 0,3–0,4g, с превышением которого процесс уплотнения развивается более интенсивно. Примерно в то же время и почти точно такие же результаты на песках и гравии были получены в экспериментах фирмы «Dynapac», в которых с помощью лопастной крыльчатки было показано также, что сопротивление сдвигу этих материалов в момент их вибрирования может снижаться на 80–98%. На основании таких данных можно построить две кривые – изменения критических ускорений и затухания действующих от виброплиты или вибровальца ускорений грунтовых частиц с удалением от поверхности, где располагается источник колебаний. Точка пересечения этих кривых даст интересующую глубину эффективного уплотнения песка или гравия. Рис. 1. Кривые затухания ускорения колебаний частиц песка при уплотнении катком ДУ-14На рис. 1 показаны две кривые затухания ускорений колебаний частиц песка, зафиксированные специальными датчиками, при его уплотнении прицепным виброкатком ДУ-14 (Д-480) на двух рабочих скоростях. Если принять для песка внутри грунтового массива критическое ускорение 0,4–0,5g, то из графика вытекает, что толщина прорабатываемого слоя таким легким виброкатком составляет 35–45 см, что неоднократно подтверждено полевым контролем плотности. Недостаточно или плохо уплотненные сыпучие несвязные мелкозернистые (песчаные, песчано-гравийные) и даже крупнозернистые (скально-крупнообломочные, гравийно-галечниковые) грунты, уложенные в земляное полотно транспортных сооружений, довольно быстро обнаруживают свою низкую прочность и устойчивость в условиях различного рода сотрясений, ударов, вибраций, которые могут возникать при движении тяжелого грузового автомобильного и железнодорожного транспорта, при работе всевозможных ударных и вибрационных машин по забивке, например, свай или виброуплотнению слоев дорожных одежд и т.п. Частота вертикальных колебаний элементов дорожной конструкции при проезде грузового автомобиля на скорости 40–80 км/ч составляет7–17 Гц, а одиночный удар трамбующей плиты весом 1–2 т по поверхности грунтовой насыпи возбуждает в ней как вертикальные с частотой от 7–10 до 20–23 Гц, так и горизонтальные колебания с частотой, составляющей около 60% от вертикальных. В недостаточно устойчивых и чувствительных к вибрациям и сотрясениям грунтах такие колебания способны вызывать деформации и заметные осадки. Поэтому не только целесообразно, но и необходимо их уплотнять вибрационными или любыми другими динамическими воздействиями, создавая в них колебания, сотрясения и шевеление частиц. И совершенно бессмысленно уплотнять такие грунты статической укаткой, что довольно часто можно было наблюдать на серьезных и крупных автодорожных, железнодорожных и даже гидротехнических объектах. Кулачковый виброкаток 3412 фирмы HAMMМногочисленные попытки уплотнить пневмоколесными катками маловлажные одноразмерные пески в насыпях железных и автомобильных дорог и аэродромов в нефтегазоносных районах Западной Сибири, на белорусском участке автодороги Брест–Минск–Москва и на других объектах, в Прибалтике, Поволжье, Республике Коми и Ленинградской обл. не давали требуемых результатов по плотности. Лишь появление на этих стройках прицепных виброкатков А-4, А-8 и А-12 помогло справиться с этой острой в свое время проблемой. Еще нагляднее и острее по своим неприятным последствиям может оказаться ситуация с уплотнением сыпучих крупнозернистых скально-крупнооблочных и гравийно-галечниковых грунтов. Устройство насыпей, в том числе высотой 3–5 м и даже более, из таких прочных и устойчивых к любым погодно-климатическим проявлениям грунтов с добросовестной их укаткой тяжелыми пневмоколесными катками (25 т), казалось бы, не давало серьезных поводов для беспокойства строителям, к примеру, одного из карельских участков федеральной автомобильной дороги «Кола» (Санкт–Петербург–Мурманск) или «знаменитой» в СССР железнодорожной Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Однако сразу же после пуска их в эксплуатацию стали развиваться неравномерные локальные просадки неправильно уплотненных насыпей, составившие в отдельных местах автодороги 30–40 см и исказившие до «пилообразного» с высокой аварийностью общий продольный профиль железнодорожного полотна БАМа. Несмотря на схожесть общих свойств и поведения мелкозернистых и крупнозернистых сыпучих грунтов в насыпях, их динамическое уплотнение следует выполнять разными по весу, габаритам и интенсивности вибровоздействий вибрационными катками. Одноразмерные пески без примесей пыли и глины очень легко и быстро переупаковываются даже при незначительных сотрясениях и вибрациях, но они обладают незначительным сопротивлением сдвигу и очень низкой проходимостью по ним колесных или вальцовых машин. Поэтому уплотнять их следует легкими по весу и крупными по габаритам виброкатками и виброплитами с малым контактным статическим давлением и средним по интенсивности вибрационным воздействием, чтобы не снижалась толщина уплотняемого слоя. Использование на одноразмерных песках среднего А-8 (вес 8 т) и тяжелого А-12 (11,8 т) прицепных виброкатков приводило к чрезмерному погружению вальца в насыпь и выдавливанию песка из-под катка с образованием перед ним не только вала грунта, но и перемещающейся за счет «бульдозерного эффекта» сдвиговой волны, заметной глазу на расстоянии до 0,5–1,0 м. В итоге приповерхностная зона насыпи на глубину до 15–20 см оказывалась разрыхленной, хотя плотность нижележащих слоев имела коэффициент уплотнения 0,95 и даже выше. У легких виброкатков разрыхленная приповерхностная зона может понизиться до 5–10 см. Очевидно можно, а в ряде случаев и целесообразно, на таких одноразмерных песках использовать средние и тяжелые виброкатки, но имеющие прерывистую поверхность вальца (кулачковую или решетчатую), что позволит улучшить проходимость катка, уменьшить сдвиг песка и снизить до 7–10 см разрыхляемую зону. Об этом свидетельствует успешный опыт автора по уплотнению насыпей из таких песков зимой и летом в Латвии и Ленинградской обл. даже статическим прицепным катком с решетчатым вальцом (вес 25 т), обеспечившим толщину уплотняемого до 0,95 слоя насыпи до 50–55 см, а также положительные результаты уплотнения этим же катком одноразмерных барханных (мелких и полностью сухих) песков в Средней Азии. Крупнозернистые скально-крупнообломочные и гравийно-галечниковые грунты, как показывает практический опыт, тоже успешно уплотняются виброкатками. Но вследствие того, что в их составе имеются, а иногда и преобладают крупные куски и глыбы размером до 1,0–1,5 м и более, сдвинуть, расшевелить и переместить которые, обеспечивая тем самым требуемые плотность и устойчивость всей насыпи, не так-то легко и просто. Поэтому на таких грунтах должны использоваться крупные, тяжелые, прочные и с достаточной интенсивностью виброударного воздействия гладковальцовые виброкатки весом прицепной модели или вибровальцового модуля у шарнирно-сочлененного варианта не менее 12–13 т. Толщина прорабатываемого слоя таких грунтов подобными катками может достигать 1–2 м. Практикуются же такого рода отсыпки в основном на крупных гидротехнических и аэродромных стройках. В дорожной отрасли они встречаются редко, и поэтому дорожникам нет особой надобности и целесообразности приобретать гладковальцовые катки с весом рабочего вибровальцового модуля тяжелее 12–13 т. Куда важнее и серьезнее для российской дорожной отрасли является задача уплотнения мелкозернистых смешанных (песок с тем или иным количеством примесей пыли и глины), просто пылеватых и связных грунтов, чаще встречающихся в повседневной практике, чем скально-крупнообломочные и их разновидности. Особенно много хлопот и неприятностей возникает у подрядчиков с пылеватыми песками и с чисто пылеватыми грунтами, довольно широко распространенными во многих местах России. Специфика этих непластичных малосвязных грунтов состоит в том, что при высокой их влажности, а таким переувлажнением «грешит» в первую очередь Северо-Западный регион, под влиянием движения автотранспорта или уплотняющего воздействия виброкатков они переходят в «разжиженное» состояние вследствие низкой их фильтрационной способности и возникающего повышения порового давления при избытке влаги. С понижением влажности до оптимальной такие грунты сравнительно легко и хорошо уплотняются средними и тяжелыми гладковальцовыми виброкатками с весом вибровальцового модуля 8–13 т, для которых уплотняемые до требуемых норм слои отсыпки могут составлять 50–80 см (в переувлажненном состоянии толщины слоев понижаются до 30–60 см). Если в песчаных и пылеватых грунтах появляются заметное количество глинистых примесей (не менее 8–10%), они начинают проявлять значительную связность и пластичность и по своей способности к уплотнению приближаются к глинистым грунтам, которые совсем плохо или вообще не поддаются деформированию чисто вибрационным способом. Исследованиями профессора Хархуты Н. Я. показано, что при уплотнении таким способом практически чистых песков (примесей пыли и глины менее 1%) оптимальная толщина слоя, уплотняемого до коэффициента 0,95, может доходить до 180–200% от минимального размера контактной площадки рабочего органа вибромашины (виброплита, вибровалец с достаточными контактными статическими давлениями). С повышением содержания в песке указанных частиц до 4–6% оптимальная толщина прорабатываемого слоя сокращается в 2,5–3 раза, а при 8–10% и более достичь коэффициента уплотнения 0,95 вообще невозможно. Очевидно, в таких случаях целесообразно или даже необходимо переходить на силовой способ уплотнения, т.е. на использование современных тяжелых виброкатков, работающих в виброударном режиме и способных создавать в 2–3 раза более высокие давления, чем, например, статические пневмоколесные катки с давлением на грунт 6–8 кгс/см2. Чтобы происходило ожидаемое силовое деформирование и соответствующее уплотнение грунта, создаваемые рабочим органом уплотняющей машины статические или динамические давления должны быть как можно ближе к пределам прочности грунта на сжатие и сдвиг (около 90–95%), но и не превышали его. Иначе на контактной поверхности появятся трещины сдвигов, выпоры и другие следы разрушения грунта, которые к тому же будут ухудшать условия передачи в нижележащие слои насыпи необходимых для уплотнения давлений. Прочность связных грунтов зависит от четырех факторов, три из которых относятся непосредственно к самим грунтам (гранулометрический состав, влажность и плотность), а четвертый (характер или динамичность прикладываемой нагрузки и оцениваемый скоростью изменения напряженного состояния грунта или, с некоторой неточностью, временем действия этой нагрузки) относится к воздействию уплотняющей машины и реологическим свойствам грунта. Кулачковый виброкаток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

Таблица 1

Пределы прочности (кгс/см2) грунтов с коэффициентом уплотнения 0,95

и оптимальной влажностью

Уместно отметить, что с повышением плотности до 1,0 (100 %) динамическая прочность на сжатие некоторых высокосвязных глин оптимальной влажности возрастет до 35–38 кгс/см2. При снижении же влажности до 80% от оптимальной, что может быть в теплых, жарких или засушливых местах ряда стран, их прочность может достигать еще больших значений – 35–45 кгс/см2 (плотность 95%) и даже 60–70 кгс/см2 (100%).

Конечно, уплотнять подобные высокопрочные грунты можно только тяжелыми виброударными кулачковыми катками. Контактных давлений гладковальцовых виброкатков даже для обычных суглинков оптимальной влажности будет явно недостаточно, чтобы получить требуемый нормативами результат уплотнения.

До недавнего времени оценка или расчет контактных давлений под гладким или кулачковым вальцом статического и вибрационного катка производились очень упрощенно и приближенно по косвенным и не очень обоснованным показателям и критериям.

На основе теории колебаний, теории упругости, теоретической механики, механики и динамики грунтов, теории размерностей и подобия, теории проходимости колесных машин и изучения взаимодействия вальцового штампа с поверхностью уплотняемого линейно-деформируемого слоя асфальтобетонной смеси, щебеночного основания и грунта земляного полотна получена универсальная и довольно простая аналитическая зависимость для определения контактных давлений под любым рабочим органом катка колесного или вальцового типа (пневмошинное колесо, гладкий жесткий, обрезиненный, кулачковый, решетчатый или ребристый валец):

σo – максимальное статическое или динамическое давление вальца;

Qв – весовая нагрузка вальцового модуля;

Ro – общая сила воздействия вальца при вибродинамическом его нагружении;

Ro = QвKd

Eo – статический или динамический модуль деформации уплотняемого материала;