11.3. Закрепление осей сооружения

Для закрепления, а также для удобства использования в процессе строительства оси выносят на обноску. Обноска представляет собой доску, закрепленную горизонтально на полбах на высоте 400 — 600 мм от земли. Применяют также инвентарную металлическую обноску. Оси на деревянной обносу фиксируют гвоздем, на металлической — специальным передвижным, хомутом с прорезью. Известны два вида обноски: сплошная и створная.

Сплошную обноску устанавливают строго параллельно основным осям, образующим внешний контур здания, на расстояние обеспечивающем неизменность ее положения в процессе строительства. Сплошная обноска должна быть прямолинейной, чтобы можно было откладывать по створу проектные расстояния для разбивка промежуточных осей, и горизонтальной, чтобы откладывать эти расстояния без введения поправок за наклон. Сплошную обноску применяют довольно редко из-за громоздкости и сложности ее построения. Кроме того, она мешает нормальной организации работ на строительной площадке, особенно применению землеройных машин.

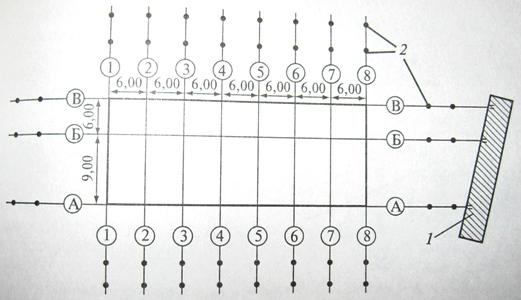

При современной организации строительной площадки более рациональной является створная обноска. Она устанавливается лишь в местах закрепления осей (рис. 20) на произвольном расстоянии от контура здания.

Помимо обноски, вынесенные в натуру оси закрепляют постоянными и временными знаками. Постоянными знаками обычно закрепляют главные и основные оси. Места закрепления осей постоянными знаками выбирают на стройгенплане с учетом долговременной их сохранности, а также обеспечения беспрепятственного ведения строительно-монтажных работ. Эти места должны быть удобными для установки над знаком геодезических приборов и выполнения измерений. Знаки устанавливают вне зоны земляных работ в местах, свободных от складирования строительных материалов, размещения временных сооружений и т. п.

Рис. 20. Створная обноска для закрепления осей здания

Выбор конструкции знаков зависит от условий строительной площадки, наличия строительных материалов, применяемых методов разбивочных работ.

Конструкции постоянных знаков могут быть различными. Наиболее часто для закрепления осей применяют грунтовые постоянные знаки. В качестве постоянных грунтовых знаков используют обрезки металлических труб или рельсов, к нижней части которых приваривают металлические якоря для закрепления в бетонном монолите. К верхней части знака приваривают квадратную металлическую пластину, на которой с помощью керна отмечают положение точки закрепления оси. Реперные трубы или рельсы устанавливают в скважине, пробуренной на глубину не менее 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. После установки знака скважину бетонируют. Грунтовые знаки закрепления осей ограждают деревянной или металлической обноской. Обноска делается квадратной или треугольной со стороной 1,5 — 2,0 м. В качестве постоянных знаков используют также забетонированные деревянные столбы. Для временных знаков используют деревянные колья, костыли, металлические штыри и трубки. В сочетании с грунтовыми знаками для закрепления створов осей широко применяют цветные откраски на постоянных и временных зданиях или сооружениях. Откраски представляют собой цветные риски, наносимые яркой несмываемой краской.

Для быстрого восстановления осей на продолжении их створов закрепляют по два знака 2 с каждой стороны здания. Один из знаков обычно располагают под обноской.

Высотную разбивочную основу на строительной площадке также закрепляют постоянными и временными знаками. Условия закрепления реперов и требования, предъявляемые к их сохранности, удобству использования, те же, что и к знакам закрепления осей.

Постоянные реперы могут быть как грунтовыми, закладываемыми ниже глубины промерзания, так и стенными, закрепляемыми в капитальных стенах и цокольных частях близлежащих зданий.

В условиях массовой застройки, где опорные реперы необходимы только в период строительства, широко применяют временные Реперы различных конструкций. Используют также откраски на возводимых строительных элементах и временных сооружениях. Часто строительные реперы совмещают со знаками закрепления основных разбивочных осей.

Отметки строительных реперов определяют от реперов государственной или городской нивелирной сети.

3. Как делается разбивка сооружения? Для чего делается обноска и как на нее выносят оси здания?

Рассмотрев кратко влияние местности на различные стороны деятельности подразделений, можно сделать вывод, что для принятия обоснованного решения, непрерывного управления подразделениями, быстрой и правильной ориентировки в обстановке каждый командир наряду с уяснением полученной служебно-боевой задачи обязан тщательно и всесторонне учитывать условия местности, на которой предстоит действовать. Изучение и оценка местности может проводиться как непосредственным ее осмотром и наблюдением, так и по топографическим картам и аэрофотоснимкам.

Вынесение на местность основных или главных осей сооружения называется основными разбивочными работами.

Разбивку промежуточных осей внутри здания, а также геодезический контроль за установкой элементов строительных конструкций в проектное положение называют детальными разбивочными работами.

1. Разбивка обноски. Вынесение осей на обноску. Закрепление осей

Для удобства линейных измерений при детальной разбивке, а также для закрепления осей сооружения вокруг разбиваемого здания строят обноску.

Обноска может быть сплошной и створной. Расстояние от края котлована до обноски должно быть не менее 3–4 м.

Обноска должна удовлетворять следующим условиям:

• стороны обноски должны быть параллельны продольным и поперечным осям сооружения;

• она должна быть прямолинейной;

• она должна быть горизонтальной, чтобы не вводить поправки за наклон.

Обычно обноска делается деревянной из столбов и струганных досок (толщиной 40–50 мм). Столбы забиваются ≈ через 3 м.

Вставая с теодолитом на точки I, II, III, IV, на обноску сначала выносят основные оси (с помощью теодолита, при двух кругах) (на рис.1,

Вынос точек контролируют путем примеров расстояний m1–n1, m2–n2, p1–q1, p2–q2.

От основных осей (например, 1-1, А-А) откладывают расстояние до промежуточных – 2–2, 3–3 и т.д. Контроль : правильность расстояния 7–8. Если правильно, то забивают гвоздики в обноску, делают маркировку краской и подписывают название осей.

Для сохранения осей на случай поломки обноски наиболее важные оси закрепляют створной обноской. На расстоянии до 20–30 м закладывают от сплошной обноски по два бетонных столбика с вбетонированными в них стержнями с насечками или углублениями.Если для этих знаков определить координаты (x, y, H) , то их можно использовать в качестве рабочих геодезических пунктов – например, для детальной разбивки.

2. Разбивка котлованов и фундаментов

От основных осей здания закрепленных на обноске на местности выносят проекции нижнего контура котлована и линии верхней бровки котлована.

Расстояние d от основных осей до нижнего контура должно быть указано на разбивочных чертежах (обычно 0,5–2 м).

Расстояние d от проекции нижнего контура до верхней бровки вычисляются в зависимости от глубины котлована и коэффициента откоса

Коэффициент откоса К отношение высоты откоса к заложению, то есть:

В зависимости от глубины котлована и характера грунта К может быть от 1:0,25 до 1:2.

Когда К задан d = h * m, линия верхней бровки закрепляется кольями, между которыми натягивают шнур для обозначения границы вскрытия.

Вынос и закрепление на местности основных осей здания.

Вынос и закрепление основных и главных осей здания и сооружения был описан в разделе №9 настоящей работы. Для надежности закрепления осей здания и удобства, по внешнему контуру здания, сооружения устанавливают ограждение, называемое обноской. (Рис. 15.10.) Оси сооружения, вынесенные на обноску, дают возможность контролировать правильность его геометрических форм. Обноска устанавливается после разбивки и закрепления основных осей. На расстоянии 4- 5 метра от них по внешнему контуру объекта вывешивают линии параллельные этим осям, и намечают точки установки столбов. Столбы длиной 3.5 метра и диаметром 15- 20 см устанавливают строго по вывешенной линии обноски. Каждая основная ось закрепляется на линии обноски двумя столбами, слева и справа от оси на расстоянии 1.0- 1.5 метра от оси. После закрепления столбов к ним прибивают обрезные доски толщиной 40- 50 мм. Верхнюю кромку каждой доски устанавливают горизонтально с помощью нивелира на одном уровне.

|  |

В первую очередь на обноску переносят и закрепляют главные и основные оси сооружения, затем линейными промерами от них получают дополнительные оси. Оси на обноске закрепляют гвоздями, маркируют яркой краской, подписывают их название. Вынос основных осей на обноску производят теодолитом, а дополнительные- путем промеров стальной рулеткой. После выноса всех осей на обноску производят контрольные промеры между осями. Получаемые значения сравнивают с проектными, если расхождения не превышают допустимого значения, составляют схему закрепления осей здания, сооружения. Закрепление осей на обноске не может обеспечить все этапы строительства здания, так как по мере возведения стен пользоваться обноской не возможно. Как правило в процессе строительно-монтажных работ обноску уничтожают. Для дальнейшего строительства пользуются пунктами внешней разбивочной сети здания, закрепленными знаками долговременной сохранности. (Рис. 13.9.)

Дата добавления: 2017-05-02; просмотров: 2297;

Похожие статьи:

54. Закрепление точек и осей сооружения на местности. Обноска, створные знаки. Использование их при монтаже конструкции.

Для закрепления и удобства использования в процессе строительства оси выносят на обноску. Обноска представляет собой доску, закрепленную горизонтально на столбах на высоте 400…600 мм от земли. Применяют также инвентарную металлическую обноску. Оси на деревянной обноске фиксируют гвоздем, на металлической – специальным передвижным хомутом с прорезью. Известны два вида обноски: сплошная и створная.

Сплошную обноску устанавливают строго параллельно основным осям, образующим внешний контур здания, на расстоянии, обеспечивающем неизменность ее положения в процессе строительства. Сплошная обноска должна быть прямолинейной, чтобы можно было откладывать по створу проектные расстояния для разбивки промежуточных осей, и горизонтальной, чтобы откладывать эти расстояния без введения поправок за наклон. Используют довольно редко.

Створная обноска при современной организации строительной площадки является более рациональной. Она устанавливается лишь в местах закрепления осей на произвольном расстоянии от контуров здания.

Помимо обноски, вынесенные в натуру оси закрепляют постоянными и временными знаками. Постоянными знаками обычно закрепляют главные и основные оси. Места закрепления осей постоянными знаками выбирают на генеральном плане с учетом долговременной их сохранности, а также обеспечивают беспрепятственного ведения строительно-монтажных работ. Эти места должны быть удобными для установки над знаком геодезических приборов и выполнения измерений. Знаки устанавливаются вне зоны земляных работ в местах размещения временных сооружений, свободных от складирования временных материалов, и т.п.

Конструкции постоянных знаков могут быть различными. Наиболее часто для закрепления осей применяют грунтовые постоянные знаки, в качестве которых используют обрезки металлических труб или рельсов, к нижней части которых приваривают металлические якори для закрепления в бетонном монолите. К верхней части знака приваривают квадратную металлическую пластину, на которой с помощью керна отмечают положение точки закрепления оси. Реперные трубы или рельсы в скважине, пробуренной на глубину не менее 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. После установки знака скважину бетонируют. Грунтовые знаки закрепления осей ограждают деревянной или металлической обноской. Обноска делается квадратной или треугольной со стороной 1,5…2,0 м. В качестве постоянных знаков используют также забетонированные деревянные столбы.

Для временных знаков используют деревянные колья, костыли, металлические штыри и трубки.

В сочетании с грунтовыми знаками для закрепления створов осей широко применяют цветные откраски 1 на постоянных и временных зданиях и сооружениях. Откраски представляют собой цветные риски, наносимые яркой несмываемой краской.

Для быстрого восстановления осей на продолжении их створов 2 закрепляют по два знака с каждой стороны здания. Один из знаков располагают под обноской.

Высотную разбивочную основу закрепляют также с помощью постоянных и временных знаков. Условия закрепления реперов и требования, предъявляемые к их сохранности, удобству использования, те же, что и к знакам закрепления осей.

Створная обноска и

закрепления осей

здания

1-цв. Откраски на зданиях 2-ств зн

Схема детальной разбивки осей

Разбивка осей на местности объекта капитального строительства

Разбивка осей на местности объекта капитального строительства

Сегодня хотелось бы коснуться такой важной темы, как инженерно – геодезические изыскания перед началом строительства. Общестроительные работы всегда начинаются с процесса разбивки осей будущего здания, сооружения.

Предварительные действия по получению разрешений, экспертизы, согласования проекта, оформления земельного участка под строительство, его огораживание, а также другие подготовительные работы уже должны быть завершены.

Наступает момент для обеспечения выноса в натуре осей будущего объекта капитального строительства, их точек пересечения геодезической службой.

Кто должен делать эту работу? Кто предоставляет оформленные документы?

Этот процесс выполняется заказчиком строительства, который подписывает акт разбивки осей с подрядчиком, передавая все расчёты геодезистов для начала строительства там, где определён проектом участок. Все остальные действия, связанные с геодезией, выполняются подрядной организацией.

Начало инженерно – геодезических работ.

Перед началом геодезических изысканий на строительной площадке должны быть созданы опорные (разбивочные) сети с пунктами хранения координат, высот, соответствующих плану строительства со своей (местной) системой координат, с привязкой к государственной. Именно такие сети служат основой выноса на местность здания по проекту. Бывают внешние и внутренние опорные сети.

Разбивочная сеть включает в себя:

пункты красных линий,

пункты строительной сетки.

При строительстве сложных объектов, с требованиями высочайшей точности геодезических изысканий, выполняются линейно – угловые сети, микротрилатерация, микротриангуляция (в виде систем прямоугольников, радиально – кольцевых или центральных). Для жилых зданий сеть создаётся, как красные линии регулирования, подземные сооружения предполагают постройку разбивочной основы в виде теодолитных ходов.

При проведении разбивки осей и определения точек, необходимо так закрепить их попарно, чтобы последующая выемка грунта под котлован, а также другие работы, не повлияли на окончательный результат, который должен соответствовать проекту, то есть, точки должны быть абсолютно стабильны, находится в неизменном положении. Последующие инженерно – геодезические изыскания будут отталкиваться от первоначальной разбивки, а это — вынос контура фундамента на участок (в натуру), разбивка котлована и промежуточных осей, определение монтажных горизонтов (перенос отметок и осей).

Точность выполнения изысканий, способы выполнения, классность применяемого оборудования, документирование работ через акты разбивки и приёмки — передачи, жёстко регламентируется СНиПами. При выполнении инженерно – геодезических работ в местах плотной застройки, геодезистам необходимо скоординировать отражательные марки на зданиях по соседству (так как отступ должен быть не менее 1,5 высоты строительного объекта). Точки разбивки отмечают разбивочными знаками (столбы, колья). Это могут быть углы будущих зданий, места начала кабельных траншей, углы поворота и т.д.

Процесс разбивки осей.

На примере простейшего способа применения геодезического оборудования (теодолита), можно представить более сложные мероприятия на уникальных объектах. Сейчас используются высокоточные электронные тахеометры, позволяющие производить такие работы самого высокого качественного уровня.

Начинается разбивка с прокладки теодолитного хода для отыскания угла здания. Это будет основной угол, от которого будут рассчитываться другие. Он отмечается колышком с отметкой. Сторону здания задают, как угол между линией (последней) теодолитного хода и осью сооружения. Это действие выполняется с помощью центрирования теодолита над колышком с переносом угла между линией хода теодолита и осью сооружения на местность.

Затем вдоль линии визирования прибора меряют от него расстояние длины оси здания, а это место отмечают колышком с обозначением. Далее следует повернуть теодолит на 90 градусов, перпендикулярно уже определённой оси, после чего, отмерить расстояние от теодолита до точки пересечения поперченной и продольной осей сооружения, чтобы найти следующий угол, а потом закрепить его разбивочным знаком (колышком) в натуре.

Четвёртый угол находят после переноса теодолита на уже найденную точку, центрируют отвесом над разбивочным знаком. С помощью визирования снимают отчёт по лимбу, от которого нужно отнять (или прибавить) 90 градусов. Установив значение угла на лимбе, повернуть теодолит на последнюю точку, после чего установить направление. Отмерив длину от места расположения прибора, находится последний угол здания, который также отмечается колышком (разбивочным знаком). Проверку осуществляют, начиная с четвёртого угла, соблюдая величины углов – 90 градусов. Все эти действия закрепляются представителями заказчика и подрядчика, когда заполняется и подписывается акт, подтверждающий качество выполненных работ.

При разбивке участков под большие котлованы, необходимо выполнить обноску для переноса осей здания на дно котлована, по которым будет устанавливаться фундамент, а также учитывая размеры призмы обрушения грунта. Устройство линейно протяжённых сооружений (траншей) требует поперечной обноски, там, где прямые участки или углы поворота, чтобы определить оси трассы, а также точки на дне кабельной траншеи. Между разбивочными знаками натягиваются струны для визуального определения осей. Разбивочные знаки на больших строительных площадках выполняются из железобетонных конструкций с натянутыми между ними струнами и катафотами, которые после завершения строительства вывозятся или утилизируются.

Дополнительные сведения.

Можно определённо сказать, что от правильного выполнения геодезических изысканий в месте строительства, зависит надёжность, сейсмоустойчивость, долговечность здания, сооружения. Поэтому, задачи, поставленные геодезистам, должны выполняться с полной ответственностью и точностью. Поэтому, профессионально составленный акт – значимый документ, подтверждающий, что инженерно – геодезические работы произведены с надлежащим качеством, соблюдением СНиПов, проектной документации, а также в оговоренные сроки.

Точность выполнения задач должна соответствовать требованиям по данному виду сооружений. Вообще, она составляет не более 7-8 мм отклонений. Опыт, а главное, профессионализм геодезиста, оборудование с высокой точностью – главные составляющие технически выверенной, надёжной, качественной работы.

Заполнение акта.

Для правильного заполнения акта достаточно внимательно читать подстрочный текст, который указывает, что нужно написать в пустых строчках. Раньше акты заполнялись вручную, сейчас это можно сделать на компьютере.

В документе прописываются основные параметры строительного объекта, реквизиты сторон – подписантов, данные технической документации, проекта, соответствие разбивки осей проекту, СНиПам, а также, точности измерений и построений. Акт является основой для начала строительства здания.

Объект капитального строительства ________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик__________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_______________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц

_______________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство_____________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_______________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

_______________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации___________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_______________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

_______________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности ____________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_______________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

_______________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

АКТ

разбивки осей объекта капитального строительства на местности

№_____________________ «___»_______________200__г.

Представитель застройщика или заказчика___________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ____

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности_______________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

составили настоящий акт о том, что произведена в натуре разбивка осей____________________________________________________________________

объекта капитального строительства ________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

При этом установлено:

1. Разбивка произведена по данным _______________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации)

2. Закрепление осей произведено___________________________________________

3. Обозначение осей, нумерация и расположение точек соответствует проектной документации.

Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствует требованиям проектной документации, а также техническим регламентам (нормам и правилам), иным нормативным правовым актам

_______________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

_______________________________________________________________________________________________________

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,

_______________________________________________________________________________________________________

наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов)

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

Дополнительные сведения ________________________________________________

__________________________________________________________________

Акт составлен в _______ экземплярах.

Приложения: ____________________________________________________________

(схема закрепления осей и др.)

Представитель застройщика или заказчика___________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ____

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности _______________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

https://verrsus.wordpress.com

http://verrsus-35rus.livejournal.com/

http://steel-c.livejournal.com/

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Похожее

Разбивка и закрепление на местности осей сооружения своими руками

Основная задача любого строительства — это получить то, что задумано. Поэтому не редко для более или менее серьезных сооружений (коттедж, дачный дом, баня) будущие владельцы прежде, чем приступить непосредственного к работам, разрабатывают сами или заказывают у проектировщика проект. Детализация проекта может быть разная — от одного плана с разрезом с нанесенными на них размерами, выполненного на салфетке, до серьезного документа, где помимо перечисленного подробно проработаны узлы, подобраны несущие конструкции, посчитаны спецификации, указаны основные цвета, в которые красятся фасады сооружения, и т.д.

Но каким бы ни был проект, главное, что в нем должно присутствовать — это оси. Ведь именно с них начинается практически любая стройка. И именно благодаря им мы в последствии получаем желаемые габаритные размеры, форму сооружения и его внутренних помещений (при их наличие).

Проводятся оси по внутренним и внешним несущим стенам. Причем, их привязка относительно последних зависит от материала, из которого они выполнены. Так, к примеру, если стены выложены из бревна, то оси чаще всего рисуются по центру стен. В том же случае, когда стены выкладываются из штучных материалов (кирпич, блоки), оси обычно совпадают с внутренними или внешними гранями стен.

После того, как проект готов и сделаны другие подготовительные работы (посчитана смета, подобраны и закуплены материалы и т. д.) начинается разметка на местности будущего сооружения. А первой его конструкцией, как известно, является фундамент. Вот его границы и нужно сперва-наперво нанести на земле. А чтобы сделать все правильно, необходимо обозначить те самые оси, о которых шла речь выше. Но обо всем по порядку.

Материалы

Таблица 1. Необходимые материалы

Таблица 2. Дополнительные материалы

| Тугие прищепки (зажимы) | Гвозди |

Инструменты и приспособления

Таблица 3. Необходимые инструменты и приспособления

| Молоток | Рулетка |

Таблица 4. Дополнительные инструменты и приспособления

Способы закрепления на местности осей сооружения

Существует два наиболее распространенных способа, с помощью которых можно правильно, а самое главное своими руками закрепить на местности оси. Первый способ напрямую связан с теоремой Пифагора (правило золотого треугольника). Второй предполагает натягивание, так называемой, «паутины». Рассмотрим оба эти способа подробнее и обозначим каждый этап этой процедуры.

Но перед этим дадим одно определение тому, без чего поставленная цель вряд ли будет достигнута с соблюдением душевного равновесия и минимальных потерь времени. А именно речь идет об обноске. Итак, обноска — это временная конструкция, позволяющая сохранять положение бечевки (читай осей или границы будущего фундамента) даже в случае начала земляных работ. Собирается она обычно из брусков и досок. Первые забиваются в землю на расстоянии 50-80 см друг от друга на глубину, способную обеспечить их неизменное положение в пространстве даже, если кто-то споткнется о бечевку. Вторые прибиваются к этим стойкам на высоте около 50 см. К ним непосредственно и крепится бечевка. Устанавливается обноска обычно на расстоянии 1,5-3 м от внешней границы траншеи или котлована.

1 способ. Правило золотого треугольника

Каждый из нас из курса школы знает теорему Пифагора, которая гласит, что в прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин его катетов. Формула и графическое отражение теоремы выглядит так (рисунок. 1).

Рисунок 1. Теорема Пифагора.

Из этой формулы нам необходимо найти длину гипотенузы, которая одновременно будет являться диагональю квадрата (прямоугольника), являющегося в большинстве случаев основой разбивки фундамента и нанесения осей. Высчитывается она по формуле с = √а2 + b2.

Как это работает? Например, нам нужно получить фундамент, который в плане будет собой представлять ровный прямоугольник со сторонами 3х4 м. Этого можно достичь, если диагональ (гипотенуза) будет равна 5 м.

Теперь, когда мы знаем с чем нам предстоит работать, приступаем непосредственно к процессу. А для удобства восприятия информации дальнейшие действия будут описывать процесс разбивки следующей схемы осей (в продольном направлении 3 оси на расстоянии 3 м друг от друга, в поперечном направлении 2 оси на расстоянии 4 м друг от друга), т.е. размер сооружения по крайним осям у нас будет 6х4 м. Обноска же будет крепиться на расстоянии 2 м от места пересечения осей (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Требуемая схема разбивки осей сооружения.

Этап 1. Определение точки отсчета

Прежде, чем начать закреплять оси на местности необходимо найти место, где будет потом стоять наше сооружение, и определить его ориентацию относительно других построек, присутствующих на участке. Чаще всего такой постройкой выступает забор, выстроенных по границам последнего. А в случае его отсутствия — веревка, натянутая по колышкам, которые остались после межевания.

В 90% случаев одна из сторон дома или бани и чуть реже беседки, конюшни, свинарника, курятника, сарая, будки для собаки параллельна одной из сторон забора. Так вот, если забор далеко, то следующую постройку можно располагать на участке ориентируясь на них. Мы же в свою очередь берем рулетку и откладываем первую ось на расстоянии 5 м от забора.

Этап 2. Закрепление первой оси

Приблизительно параллельно забору откладываем нужные нам 6 м (это первая сторона сооружения) и ставим в этом месте колышек. Далее проверяем, находится ли этот колышек на расстоянии 5 метров от забора или нет. Если последний вариант, то двигаем его пока не добьемся желаемого результата. В принципе особой точности здесь не требуется, главное, чтобы была обеспечена визуальная параллельность. После этого между колышками натягиваем бечевку, в свою очередь продолжая ее до обноски и сохраняя ее натянутость. Таким образом, получаем первую ось.

Рисунок 3. Откладывание первой оси.

Также здесь допустим второй способ, когда параллельно забору откладывается отрезок, равный расстоянию между обносками. А потом уже по бечевке откладываются по 2 м с каждой стороны с целью определения точки пересечения осей.

Этап 3. Закрепление второй (перпендикулярной) оси

Через один из установленных колышков откладываем вторую бечевку перпендикулярно первой. При этом стараемся, чтобы она была максимально натянута.

Рисунок 4. Формирование первого пересечения осей.

Этап 4. Формирование прямого угла в месте пересечения

На данном этапе активно пользуемся теоремой Пифагора. Итак, нам нужно построить на местности своими руками прямоугольник со сторонами 6 и 4 м. Для этого находим длину его диагонали (для треугольника — длину гипотенузы) по формуле:

L = √62 + 42 = 7,2111 м.

С таким числом работать неудобно, поэтому можно пойти более простым путем. Будем строить треугольник с длинами катетов 3 и 4 метра и гипотенузой равной 5 метров. Для этого отмеряем первые два расстояния на выложенных ранее бечевках от места их пересечения. Отметки здесь ставить можно маркером, зажимами, прищепками или скотчем.

Рисунок 5. Откладывание отрезков в 3 и 4 м на существующих бечевках.

Далее нужно проверить получилось ли 5 м, соединяя две отложенные точки рулеткой. Если нет, то начинаем двигать вторую бечевку до тех пор, пока отметка на ней в 4 метра не сойдется с делением рулетки на 5 м. В итоге после соединения отметок в месте пересечения бечевок должен получиться угол 90°.

Рисунок 6. Соединение двух отметок при помощи рулетки.

Если он получился, радуемся, отмечаем (только не долго) и приступаем к следующему этапу.

Рисунок 7. Результат после соединения двух точек.

Данную процедуру желательно выполнять, как минимум, двум людям. Первый занимается тем, что ловит отметки, а второй — с натянутой бечевкой у обноски передвигается в стороны, помогая тем самым первому. И в тот момент, когда отметки сошлись, он закрепляет вторую бечевку на обноске.

Этап 5. Обозначение первых двух сторон

В нашем случае все отметки на бечевках можно оставить, так как поперечные оси строятся с шагом 3 м (3 оси), а продольные — 4 м (2 оси). Ранее мы отметили еще 6 метров от пересечения первых двух осей. Но если бы у нас предполагались другие размеры, прежде, чем приступить к нанесению отметок в месте пересечения осей, ранее сделанные отметки желательно убрать, чтобы не мешались. И отложить именно те расстояния, которые нужны.

Рисунок 8. Итоговый результат после нанесения на местности двух осей.

В итоге на этом этапе у нас должен получиться в плане прямоугольный треугольник с катетами 6х4 м.

Этап 6. Закрепление третьей оси

Третью бечевку натягиваем от первой на удалении 6 метров от пересечения предыдущих бечевок параллельно второй. Предварительно максимально натянутая бечевка закрепляется на обноске и в месте пересечения. После этого на ней отмечаем 4 м.

Рисунок 9. Нанесение на местность третьей оси.

Далее производим проверку рулеткой — от параллельной оси должно получиться 6 м.

Рисунок 10. Результат после закрепления третьей оси.

Этап 7. Закрепление четвертой оси

Четвертую бечевку натягиваем параллельно первой от отметки 4 м на второй бечевке в направлении к третьей. Закрепляем ее на обноске и в месте пересечения. По сути здесь все просто — производится соединение двух отметок на выставленных уже осях.

Рисунок 11. Результат после закрепления четвертой оси.

По завершении данного этапа на четвертой бечевке отмечаем 3 м.

Этап 8. Поиск прямых углов

До этого этапа нами был получен только один угол равный 90°. То есть для формирования прямоугольника на местности необходимо получить еще три. Достигается это путем совмещения рисок, оставленных на бечевках на предыдущих двух этапах.

В итоге по завершению нехитрых манипуляций и если все правильно сделано, должен получиться на местности прямоугольник размером 6х4 м.

Этап 9. Проверка

Проверить результат работы очень просто — обе диагонали прямоугольника должны быть 7,2111 м. Ну, и соответственно, если это достигнуто, все четыре угла должны быть равны 90°. Графически все это выглядит, как показано на рисунке 12.

Рисунок 12. Результат проверки при правильном закреплении крайних осей сооружения.

Этап 10. Закрепление пятой (средней) оси

Закрепление промежуточных осей производится чаще всего после того, как на местность уже вынесены крайние оси сооружения. И обычно это выглядит так. По параллельным осям с помощью рулетки откладываются необходимые расстояния, а после этого риски просто соединяются бечевками.

Рисунок 13. Результат после закрепления последней оси.

В нашем случае риски на 3-х метрах на двух 6-ти метровых отрезках уже стояли. Поэтому мы их просто соединяем бечевкой с продолжением до обносок. В итоге в плане должно получиться два прямоугольника размером 3х4 м.

Этап 11. Последняя проверка

Последняя проверка разбивки и закрепления осей сооружения на местности, произведенная своими руками, проходит, как и на 9 этапе. То есть все диагонали здесь должны быть равны друг другу. В нашем случае длина каждой диагонали должна быть 5 метров. Если в результате проверки это оказалось не так, то, скорее всего, бечевка была сильно перетянута в ту или иную сторону при закреплении ее на обноске и следует ее ослабить.

Рисунок 14. Итоговый результат.

2 способ. Натягивание паутины

Если необходимо разбить только 4 оси на местности, то можно воспользоваться более простым и не менее точным способом по сравнению с предыдущим, а именно — натягиванием, так называемой, паутины. Главная особенность данного способа заключается в том, что натягивание бечевок здесь производится одновременно.

Рассмотрим пример. Допустим нам нужно закрепить на местности оси своими руками, которые в плане будут очерчивать прямоугольник размером 6х4 м.

Этап 1. Подготовительные работы

Прежде, чем приступить к основной работе, нам потребуется две пары бечевок, на которых будут отмечены 6 и 4 метра (стороны прямоугольника), а также одна пара бечевок, на которых будет выделен отрезок 7,211 м (две диагонали прямоугольника, вычисляемые по Теореме Пифагора). Еще раз заметим, что бечевки должны быть длиннее заявленных размеров, так как их впоследствии придется крепить между собой и к колышкам.

Рисунок 15. Заготовки для «паутинки».

Этап 2. Формирование «дряблой паутины»

Соединяем бечевки согласно рисунку 16. То есть в каждом углу между собой должны быть скреплены три бечевки. Что касается диагоналей в месте пересечения, то их скреплять не нужно.

Рисунок 16. Первичный вид «паутинки».

Этап 3. Натягивание первой бечевки

Выбираем точку отчета и в нее забиваем колышек, к которому в свою очередь крепится первый угол паутины. Далее берем второй угол и тянем его в нужном нам направлении, пока бечевка максимально не натянется. После этого крепим его. Точка отчета здесь определяется аналогично первому этапу предыдущего способа.

Рисунок 17. Результат после натягивания первой бечевки.

Главное, что нужно помнить при аналогичной работе с колышками, это то, что они должны быть надежно вбиты в грунт без возможности их какой-либо податливости под воздействием горизонтальных нагрузок. Если этого невозможно добиться по каким-либо причинам или вы просто не доверяете колышкам, здесь можно подстраховаться путем устройства обноски.

Этап 4. Натягивание остальных бечевок

Берем третий угол и отводим его в сторону до тех пор, пока все три бечевки не натянуться. После этого проводим операцию по его закреплению. Если все сделано правильно, то у нас должен получиться первый угол под 90° (в точке 1).

Рисунок 18. Результат после формирования первого прямого угла.

Аналогичным образом поступаем и с последним углом «паутины».

Рисунок 19. Результат после натягивания последнего угла.

Этап 5. Проверка

При последней проверке все бечевки «нашей паутины» должны быть максимально натянуты, а в местах крепления угол между сторонами прямоугольника должен быть максимально приближен к 90°.

Рисунок 20. Итоговый результат.

Основные замечания и возможные ошибки

1. Разбивку и закрепление на местности осей сооружения желательно производить непосредственно перед работами по возведению фундамента, так как грунты могут сместиться под воздействием различных процессов и сдвинуть имеющуюся разбивку. Специалисты не рекомендуют затягивать между двумя этими процессами дольше, чем на месяц.

2. Для более точного измерения углов можно пользоваться теодолитом.

Рассмотренная в данной статье работа является предшественницей более большой и ответственной, а именно разбивке фундамента. Но так как конструкции этих подземных сооружений отличаются друг от друга, их разбивка осуществляется по-разному. Поэтому данные работы описаны в отдельных статьях данного сайта.

Видео по теме

Поделиться статьей с друзьями:

11.4. Перенесение главных и основных осей

Перенесение на местность проекта здания или сооружения начинают с разбивки главных и основных осей по данным геодезической подготовки генплана (разбивочным чертежам, схемам), где указана их привязка к пунктам разбивочной основы.

Главными осями или осями симметрии принято называть две взаимно перпендикулярные линии (рис.14), относительно которых здание или сооружение располагается» симметрично. Основными осями здания или сооружения называют оси, образующие его контур в плане.

В качестве главных осей линейных сооружений служат продольные оси этих сооружений. Главные и основные оси являются геодезической основой для последующих разбивочных работ.

Оси разбивают от пунктов плановой разбивочной основы (красных линий, строительной сетки, пунктов полигонометрии и др.).

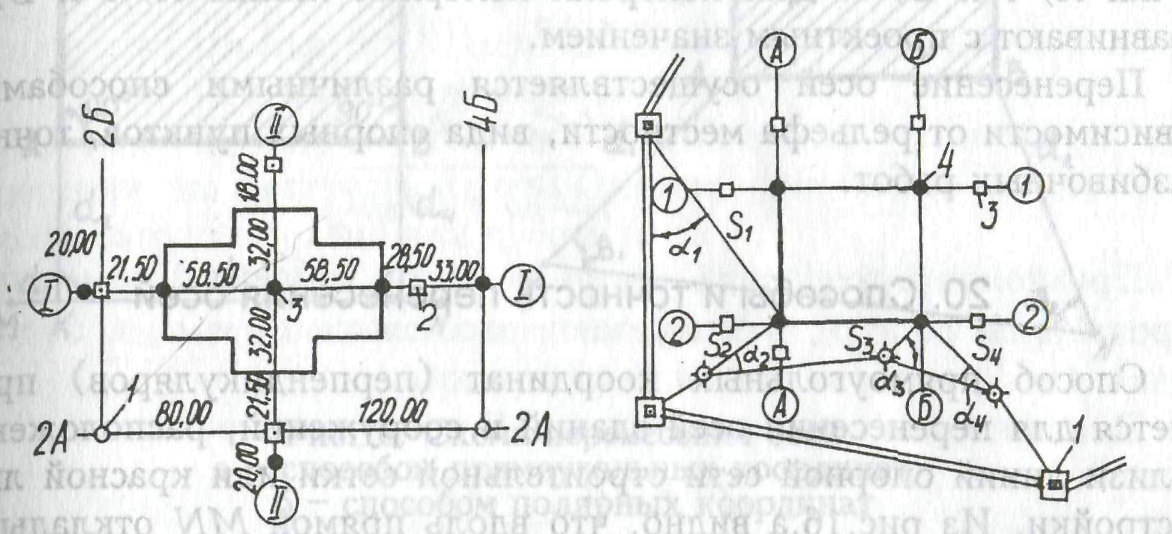

Примеры разбивки главных и основных осей приведены на

рис.14 и 15.

Рис.14. Схема разбивки, Рис.15. Схема перенесения и

закрепления и привязки закрепления основных осей:

главных осей: 1 — пункты полигонометрии;

1 — пункты строительной сетки; 2 — точки теодолитных ходов;

2 — постоянный знак закрепления; 3 — постоянные знаки закрепления осей;

3 — металлический штырь 4 — металлические штыри

Разбивку зданий и сооружений сложной в плане формы начинают с перенесения главных осей I — I, II — II (рис. 14), а зданий простой формы — с основных осей. В первом случае от опорного пункта переносят и закрепляют сначала одну из длинных главных осей. Затем путем промеров находят на ней точку 3 пересечения осей. Установив теодолит в точке 3, строят полным приемом два прямых угла и получают направление оси II — II. Основные оси здания разбивают, пользуясь отнесенными к главным осям координатами точек внешнего контура здания.

Главные оси здания закрепляют на местности не менее чем в пяти точках. Закрепления должны быть тем надежнее, чем сложнее здание. Для этого применяют обрезки труб, рельсов, уголка, скобы с рисками. Их крепят на вблизи расположенных зданиях и сооружениях, лежащих на оси и ее продолжении. В простейших случаях — это деревянные столбы с гвоздем, забитым сверху, костыли. метки масляной краски на зданиях.

Разбивку основных осей начинают от опорных пунктов с перенесения на местность двух крайних точек: А/2, Б/2 (рис. 15), определяющих положение наиболее длинной продольной оси, от которой в последующем проводится дальнейшая разбивка.

Построением полным приемом прямых углов в этих точках и отложением в полученном направлении проектной длины получают точки А/1 и Б/1. Для контроля измеряют линию А/1 и Б/1 исравнивают с проектным значением.

Перенесение осей осуществляется различными способами, в зависимости от рельефа местности, вида опорных пунктов, точности разбивочных работ.

11.5. Способы и точность перенесения осей

Способ прямоугольных координат (перпендикуляров) применяется для перенесения осей зданий и сооружений, расположенных вблизи линий опорной сети строительной сетки или красной линии застройки. Из рис. 16,а видно, что вдоль прямой МN откладывают отрезок d1, а затем теодолитом из полученной точки К восстанавливают перпендикуляр длиной d2 и получают точку А угла здания. Аналогично получают точку В. Ось АВ параллельна линии МN. Для контроля измеряют длину линии АВ и определяют ошибку в ее построении по формуле

fd = ABизм — ABпр

Относительная ошибка в длине переносимой линии АВ принимается в пределах 1:2000-1:10000, в зависимости от типа здания или сооружения. Для промышленных сооружений относительная ошибка должна быть наименьшей. Обычно этим способом переносят на местность только одну ось здания или сооружения. Поэтому линия АВ является основной для разбивки остальных осей. Построением прямых углов в точках А и В и построением проектных линий АС и ВD получают на местности проектные точки С и D. Для контроля измеряют линию СD, диагонали АD и ВС и сравнивают их с проектными.

Способ прямоугольных координат широко применяется в практике строительства, так как обеспечивает достаточную точность разбивки техническим теодолитом и не требует сложных измерений.

Из рис.16,а видно, что ошибка перенесения точек А и В проекта на местность способом прямоугольных координат зависит от точности построения прямых углов и расстояний d.

Рис. 16. Схема перенесения осей:

а — способом прямоугольных координат;

б— способом полярных координат

Способ полярных координат (полярный) чаще применяется на открытой и удобной для измерения линий местности от пунктов опорной сети по углу исходного направления до переносимой точки. Этот способ наиболее маневренный, достаточно точный и применяется на строительных площадках, где нет строительной сетки.

Для перенесения на местность точек А и В пересечения основных осей здания (рис. 16,б) необходимо отыскать на местности опорные точки М и N, знать величины разбивочных углов β1 и β2 и длины линий d1, d2.

Дирекционные углы линий, образующих разбивочные углы и длины линейной привязки, вычисляют по координатам конечных точек проекта и опорных пунктов решением обратной геодезической задачи по формулам обратной геодезической задачи.

При помощи теодолита и мерной ленты (рулетки) на местности строят углы β1 и β2, откладывают расстояния d1 и d2 и получают тонки А и В, которые закрепляют кольями. Для контроля измеряют линию АВ и получают разность

fd = ABизм — ABпр .

Относительная ошибка измерения fd / АВ должна быть в пределах 1:2000 — 1:3000 для гражданских и 1:8000-1:60000 для! промышленных зданий и сооружений.

Из рис. 16,б видно, что ошибка перенесения точек проекта способом полярных координат зависит от точности построения углов β1 и β2 и расстояний d1 и d2.

Способ прямой угловой засечки применяется при перенесении на местность точек проекта, расстояние до которых измерить затруднительно или невозможно.

Для перенесения в натуру точки А этим способом необходимо отыскать на местности опорные точки М и N, знать величины разбивочных углов β1 и β2 (рис. 17,а).

Рис.17. Схема перенесения точек осей:

а — способом прямой угловой засечки; б — способом линейных засечек

Разбивочные углы β1 и β2 вычисляют как разность дирекционных углов, образованных исходной стороной и направлениями с ее конечных точек М и N на определяемую точку А. При этом угол у для достижения точности перенесения засечки должен приближаться к 90°, но быть не менее 30° и не более 150°.

По известным координатам опорных пунктов М, N и точки А решением обратной геодезической задачи вычисляют дирекционные углы соответствующих направлений.

Отложение углов.Теодолит устанавливают над опорной точкой М, ориентируют трубу по линии МN и строят угол β1. Около точки А закрепляют полученный створ линии МА с помощью кольев с натянутым между ними шнуром (осевой проволокой). Аналогичным образом закрепляют створ по линии NА. Пересечение шнуров будет в проектном точке А. При работе с двумя теодолитами разбивочные углы откладывают одновременно.

Таким же образом закрепляют точку В. Для контроля измеряют линию АВ и сравнивают ее с проектной.

Точность перенесения на местность проектной точки А способом угловых засечек зависит от расстояний d1 и d2 до опорных пунктов М и N, ошибок построения углов β1 и β2 и величины угла засечки γ.

Способ линейной засечки применяется на ровной | открытой местности, когда проектные расстояния d1 и d2 (рис. 17,6) не превышают длины мерного прибора. При этом обеспечивается достаточная точность и производительность измерений.

Расстояния d1 и d2 для ответственных зданий и сооружений определяют решением обратной геодезической задачи, а для простых — графическим методом.

Для перенесения точки А на местность в точке М закрепляется нулевое деление рулетки и радиусом, равным d1,прочерчивают на местности дугу. Затем нулевое деление ленты закрепляют в точке N и прочерчивают дугу радиусом d2. Пересечение дуг будет в проектной точке А.

Точность перенесения на местность проектной точки А способом линейных засечек зависит от ошибок отложения расстояний d1 и d2 и угла засечки γ.

Способ створной засечки применяется при наличии строительной сетки или закрепленных на местности главных и основных осей зданий, сооружений. На рис.18, показана разбивка здания способом створных засечек. Проектную точку в этом случае определяют пересечением двух створных линий, которые получают с помощью теодолита или осевой проволоки.

Рис.18. Схема перенесения в натуру осей здания от строительной сетки

способом створной засечки

По сторонам сетки I — IV и II — III откладывают отрезки, равные проектному размеру a, a1 и по полученным точкам с помощью теодолита строят створ осей 1-1 и 13-13. По сторонам I — II и IУ — IIIоткладывают отрезки b, b1 и по полученным точкам строят створосей А — А и В — В. Пересечение осей дает точку углов здания.

Указанными выше способами можно производить разбивку зданий и сооружений на застроенных участках от местных предметов (например существующих зданий). Так как точность разбивки от местных предметов сравнительно небольшая, то геодезическая подготовка данных осуществляется графическим методом по плану крупного масштаба. На рис.19, показаны варианты перенесения на местность проектных точек и линий от местных предметов. Приведенные случаи разбивок не требуют детальных пояснений. Точность перенесения здесь контролируется измерениями на местности и проверкой положения проектных точек и линий относительно других местных предметов.

Рис.19. Схема перенесения на местность оси здания:

а — по створу зданий; б — по перпендикуляру;

в — по линейным засечкам