Интерьер в стиле Древней Руси

Интерьер квартиры, прежде всего, является отражением вкуса и стиля хозяина, он может многое рассказать о стране, где он живет. К примеру, у мобильных американцев большой популярностью пользуется разборная и компактная мебель, которая будет удобна при транспортировке. А вот в древней Руси для обустройства своего жилья использовали дерево. Одежду часто хранили в бочках. А нехитрую утварь в берестяных корзинах. Сейчас маловероятно, что кто-то будет использовать такие приемы, однако что-то из интерьера Древней Руси нынешние жители мегаполисов все-таки могут перенять.

Ну, во-первых, в большинстве квартир все еще сохранилась характерная для стиля Древней Руси расстановка мебели, с пустым центром внутри помещения. Вы ведь тоже предпочитаете ничего не ставить в центре комнаты?

Во-вторых, так называемый хай-тек у нас пока не прижился и большинство людей холодным тонам предпочитает все-таки теплые.

В-третьих, нынешние технологии дают возможность расписать дерево как угодно, в том числе и как это делали в старину.

Даже сейчас модно дополнять свой интерьер различными предметами, которые традиционны для Руси – вышитые картины крестиком, салфетки связанные крючком, коврики плетеные дверные и т.д.

Такой интерьер прекрасно подходит для загородных домов, особенно если они были построены из бревен. Новомодная и дорогая современная мебель для этого стиля не подойдет однозначно, так как её все равно нужно будет переделывать, и дорабатывать под общую обстановку.

Такой интерьер прекрасно подходит для загородных домов, особенно если они были построены из бревен. Новомодная и дорогая современная мебель для этого стиля не подойдет однозначно, так как её все равно нужно будет переделывать, и дорабатывать под общую обстановку.

Прекрасным решением при обустройстве жилища могут стать шкафы с резными фасадами. Изнутри этот шкаф должен быть, конечно же, новым, а вот дверки можно просто вычистить и покрыть лаком или же нанести какой-то древний орнамент. В том же духе можно поступить и со стульями, столешницами, столами, лавками и т.д.

В данном стиле особой популярностью пользуются такие цвета как бордовый, красный, коричневый, ярко синий и малахитовый.

Застарелые шкафы в жилище не могут быть высокими в принципе, так как их изначально делали невысокими (менее 2х метров) с таким расчетом, чтобы они могли пройти через порог. Поэтому в таких шкафах удобно хранить сундуки с корзинами.

Все это вместе должно, конечно же, быть пополнено традиционными предметами интерьера (керосиновые лампы, самовары, утюги и т.д.) и даже при условии, что вы их не будете использовать, они должны всегда находиться на видном месте – именно таким способом можно будет достичь неповторимого облика вашего жилища.

Только когда будут соблюдены нюансы, дизайн квартиры будет изысканным и утонченным. А в случае если ваши вещи не были куплены и просто перешли к вам по наследству, то вы действительно можете гордиться тем, что вы чтите память своих предков. Тем самым вы наделяете свой интерьер неразрывной связью культурных традиций и обычаев передаваемых из поколения в поколение.

А как вы относитесь к этому стилю интерьера? Стали бы вы при очередном ремонте придерживаться его? Расскажите об этом в комментариях.

Если еще не подписались на рассылку, это можно сделать прямо сейчас. Просто введите свой E-mail в форму быстрой подписки (в меню слева – в самом верху).

А на закуску смешной розыгрыш с пазлом. И бывает же такое!

Древнерусский дом-сказанье о Святой Руси

Объемы деревянного строительства в России ныне велики. При этом в подавляющем большинстве и дома, и даже церкви, возводятся из одинаково-типовых калиброванных бревен. С ними легко работать, и постройки растут быстро. Происходит некая трансформация приснопамятного панельного домостроения в привязке к деревянному, бревенчатому.

При всем том — отдадим должное самому строительному материалу — сохраняется экологическая чистота сооружения, если, конечно, оно не подпорчено вредоносными реагентами.

Напомним, однако, что те самые бревенчатые памятники России, которые, начиная с ансамбля Кижского погоста и Успенской церкви в Кондопоге и кончая малыми амбарами и баньками, восхищают весь мир, имели главную отличительную черту — стержневую основу всего древнерусского деревянного зодчества: использование дерева не только как строительного материала, но и материала искусства. Его естественная основа не шлифовалась под общетип,- а напротив — всячески выявлялась, сохраняя неповторимость каждого архитектурно-конструктивного элемента. Ту самую неповторимость, каковой обладает любое дерево само по себе. Плюс к тому при умелом сочетании разных пород деревьев с их полутонами, не вырывающимися из целостной цветовой гаммы, и специфики обработки деталей создавалась естественная красота всей постройки. И эта красота — бесконечно многообразная в своей природной, божественной правде — уже не нуждалась ни в каких прикрасах и выкрутасах. Она совершенна в своей сопричастности Творцу.

В старину на Руси это прекрасно понимали. Думали дольше нас и чувствовали полнее, включая в область раздумий и восприятия не только землю, к коей страстно устремляется телесная оболочка, но и небо, свидетельствующее о бесконечности жизни в ее духовной, корневой основе. Оттого и в ответвлениях жизни не иссыхали, питаемые благотворными истоками. Оттого и свои творения, малые и большие, создавали с сердечным памятованием о целостной мудрости жизни, без тяги к «злохудожной подвижности воображения» (Г. Палама), без устремления себя и своего архитектурного сочинительства в ранг непревзойденности.

Из сказанного, разумеется, не следует, что творческое развитие архитектуры есть неладный процесс. Вовсе нет. Только основой этого процесса, относящейся как к деревянной, так и в равной степени к каменной архитектуре, должна являться культура архитектора, то есть немалая совокупность его знаний и — прежде всего — сопричастность достойному опыту отечественных зодчих-собратьев, в том числе и творцов деревянных архитектурных реликтов.

Познание традиций их сотворения будет тем более быстрым процессом, чем глубже познающий почувствует всеохватную красоту древнерусской культуры, элегантно-величественную в свой простоте и неизмеримо мудрую в своей творческой основе.

Ныне сохранились на нашей земле лишь незначительные остатки памятников древнерусского деревянного зодчества. Да и те повсеместно, включая и первостатейный музей «Кижи», норовят теперь исказить до неузнаваемости. Знакомая картина: земная проекция борьбы дьявола с Богом. Или, сами понимаете, артель «Напрасный труд», если не сиюминутно рассматривать результаты ее суетно-напряженной деятельности. Подтверждений тому не счесть в русской истории вообще и в недавний советский период, в частности, когда сия артель вкупе с «Ленинским путем» и прочими единоверцами ударно потрудилась, оставив множество пустот и язв в русской жизни, включая и ее архитектурное оформление. Явление это не вдруг возникло.

Еще в начале XIX столетия все без исключения древнерусские церкви и часовни были зачислены в разряд «раскольничьей» архитектуры. Негласно, не прямо. А к особо выдающимся из них был приклеен ярлык «топорной работы», в «подлом вкусе», то есть во вкусе низших слоев общества.Низших ли? Определимся в терминологии, сообразно русскому языку. «Низший», если кратко, это и есть приземленный, ограниченный только материальным бытием слой общества. А «высший» — живущий в единении с душой, сопричастной высотам неба. Каждый памятник древнерусского деревянного зодчества, будь то премудроверхий храм или малое сооружение, есть тому свидетельство.

Архитектурный образ храма являл собой преломленное выражение земных идеалов, которые он молча проповедовал прихожанам. И эти идеалы воспринимались как необходимое в жизни, от Бога идущее. И ныне на вновь поставленный перед Россией вопрос: «Как же быть?», — правомерно ответить словами М.М. Дунаева, профессора Московской духовной академии: «А как обустраивал русский народ свою жизнь в стародавние времена: не по схеме и не по чертежу, а по принципу — как мера и красота скажет. То есть, соображая, как все новосоздаваемое впишется в уже созданное прежде: не исказит ли, не изуродует ли, украсит ли то, что есть?».

«Бревенчатым Иерусалимом» назвали мы небесно-земную область нашей отечественной культуры, которой нигде в мире нет аналогов — древнерусское деревянное зодчество. Воскрешение его неискаженных «благолепными» перестройками и деформациями русского сознания образов представляется нам если и не ведущим, то одним из основных факторов, предопределяющих достойное состояние нашей отечественной культуры — неотъемлемой части общемировой благодатной энергии.

А с учетом того, что настоящих древнерусских бревенчатых памятников на обширной территории России почти не осталось, правомерность их образного воскрешения в современном строительстве сомнений не вызывает. Каждому русскому человеку — а русский, заметим, имя прилагательное, свидетельствующее о единении соотечественника с культурой России, — куда благостнее жить в самобытно-родной архитектурно-образной среде, нежели в чужеродно-подражательной. Тем более, если это касается загородных домов или сельских поселений, окруженных смиренномудрыми картинами наших лесов, полей и рек.

Не стоит бояться повторений известных или не очень известных памятников при возведении новых построек. Точной копии, если к ней не стремиться, все равно не получится: условия местности и задачи современного обустройства так или иначе сделают новое здание отличным от аналога. Но оно будет сопричастно заветам старины и построено «как водится», «по образу и подобию» своего предка-аналога. Сосредотачивая в себе гармонию русской жизни, оно само будет излучать благодать, утишающую любые скорби.

Надо сказать, что поверхностно-неглубоких подражаний нашей старине, подобных «Ропетовским упражнениям «в русском стиле» с их «откровенно пошлыми мотивами стиля дач», сейчас немало. Да и архитектура большинства современных «русских домов» как бы тужится воспроизвести самобытность памятников древнего деревянного зодчества. Но получается Федот, да не тот. И в церковном строительстве то же наблюдается. Достаточно глянуть на выросшие в Москве, как грибы на асфальте, новые деревянные церкви. Единственное исключение, насколько нам известно, — храм Святого Тихона в Ново-Косино, образ которого несомненно близок традициям русского архитектурного любомудрия без формотворческого ячества.

Храм и хоромы — родственные слова. Та же сакраментальная однородность форм и строительных приемов должна быть присуща и современному бревенчатому дому.

Что можно здесь рекомендовать при его проектировании и строительстве?

Следовать древнерусским образцам-памятникам, стремясь прежде всего сохранить их пропорционально-композиционный строй (включая детали) вне зависимости от изменений параметров, привнесения дополнительных объемов, например, крылец или галерей (террас), а также функционального назначения тех или иных объемов (гаражей в подклетях и т.п.).

Ни в коем случае не обтесывать, а только ошкуривать поверхность бревна, сохраняя подкорьевую оболонь, защищающую бревно от гниения. Рассуждения же о лохматости ошкуренного бревна — пустопорожни, так как лёгкая лубочная прослойка, остающаяся после ошкуривания, вскоре исчезает под действием ветров и осадков, оставляя поверхность бревна естественной и гладкой. Конечно, обтёсанное бревно легче причерчивать к другому: неровностей меньше. Но подводить под это трудооблегчение эстетическую базу не гоже. «Хрущёвки» тоже проще возводить, чем радующие глаз дома.

Помнить о том, что в природе нет прямых линий. Издревле прямая линия считалась «от дьявола». Потому выпуски бревен по углам постройки должны быть не спилены по прямой, а образовывать слегка волнистую линию, словно бы живой рукой прорисованную.

Нижние бревна сруба должны выступать на несколько сантиметров по отношению к вышележащим, что дополняет пластику объема. В малых сооружениях или при небольшой протяженности стены, укороченной перерубом, в нижние выпуски можно врубить, к примеру, скамью из массивной доски или плахи, соединив тем самым полезное с приятным.

По возможности использовать бревна в хлыстах и обязательно — только необрезную доску. Бревна укладывать по принципу «комель — вершина», избегая вместе с тем их сбежистости. Доски не стесывать «под линейку».

В рамках одной статьи все рекомендации по воскрешению образов древнерусского деревянного зодчества в современном строительстве высказать невозможно. Посоветуем обратиться к докторской диссертации Александра Викторовича Ополовникова, ученого-практика, основоположника методики реставрации памятников деревянного зодчества. Основные ее положения раскрыты в его книге «Реставрация памятников народного зодчества» (М., 1974).

Единовременно строящиеся поселения Древней Руси, монастыри или города, аллегорически являли собой прообраз Града Небесного Иерусалима. Традиции архитектурной организации большого пространства и каждой его составляющей в равной степени сохранялись при формировании малых, начальных поселений и при их постепенном разрастании. Они же ложились в основу строительства каждого бревенчатого дома: крестьянского, боярского и даже царского.

«Избяной литургией» назвал образный строй старорусской деревни Сергей Есенин. Если же принять во внимание, что литургия в переводе с греческого означает общее дело, а в церковной жизни — общую молитву, то старинные русские избы, стилистически взаимосвязанные, оживут перед нами «мирообъемлющей соборностью» (кн. Евг. Трубецкой) одухотворённых построек, ведомых в пространстве житейского моря призывным крестом храма или часовни. Поэту Николаю Клюеву виделся в этой картине «народный Иерусалим»…

Ополовникова Елена Александровна

В былые времена жильё на Руси строили из многовековых стволов деревьев большой высоты и диаметром более локтя, а то и в аршин. Позже климат и люди оказали пагубное влияние на природу и размер деревьев изменился.

Главным орудием у древнерусского зодчего был топор. Топор в руках мастера , сминая волокна, как бы запечатывает торцы бревен при рубке избы.

Гвозди старались не использовать, потому что вокруг гвоздя дерево начинало быстрее гнить и поэтому применяли деревянные костыли. Уникальный комплекс Русского зодчества — Кижи . Там все строения сделаны без гвоздей.

Основу деревянной постройки на Руси составлял «сруб». Это «связанные» между собой бревна. Каждый ряд бревен почтительно называли «венцом». Первый, нижний венец часто ставили на каменное основание — «ряж», который складывали из мощных валунов. Так и теплее, и меньше подвергается гниению.

Современные терема ставят на высокий каменный фундамент :

Еще в древней Руси ценилась резьба по дереву и ею украшали не только царские палаты и терема богатых князей и купцов, но и крестьянские избы ( тех, кто был побогаче) . Умельцы передавали своё мастерство из поколения в поколение. И сегодня кое-где можно увидеть терема , украшенные красивыми наличниками и карнизами:

***

Дом-терем купца Голованова в Томске:

***

Терем нижегородского купца-старообрядца Николая Александровича Бугрова :

Терем был выстроен в 1880-е годы возле его мукомольной мельницы, находившейся у станции Сейма (сегодня это город Володарск). В 2007-2010 гг. была проведена полная реставрация этого великолепного строения :

***

А этот терем — дом купцов Шадриных в Барнауле, построен для них в начале XX века :

^ После пожара 1976 года сгорел интерьер и терем подвергся реконструкции — оконный проём под балконом главного западного фасада заменён дверным проёмом , а в восточной части дома была сооружена лестница на второй этаж. На фото видна вывеска ресторана «Император».

**

Пара современных теремов :

~~~

***

В 540 км от Москвы, между Судаем и Чухломой, простирается живописный край, раскинувшийся вдоль берега реки Виги. Ещё 25 лет назад здесь находилась деревня Погорелово, 1-ое письменное упоминание о которой относится к началу XVII века. Сегодня всё, что осталось от селения, это лишь название да остовы деревянных срубов.

Но, не иначе как чудом, на небольшой возвышенности ещё стоит один-единственный уцелевший и живой дом. Терем в Погорелово уникален своей эклектичностью — постройка со сложной объемной планировкой, перекликающаяся с лучшими образцами загородных дач в русском стиле, с невероятно богатыми интерьерами парадных комнат, в то же время совершенно практична с деревенской точки зрения — здесь все сделано по уму и все приспособлено для ведения крестьянского хозяйства.

Перевалив возрастом за 100 лет, дом ни разу не подвергался реставрации, тем самым сохранив свой подлинный декор и оригинальную роспись интерьеров. https://kelohouse.ru/modern36….

***

Терем в селе Асташово (Осташево), Чухломской р-он Костромской области :

***

В усадьбе лесопромышленника Сергея Никаноровича Беляева находится удивительной красоты терем, расположенный на лесных просторах Поветлужья.

Весь этот роскошный дом сплошь украшен старорусской резьбой. По праву считается ярким образцом купеческого особняка, в архитектуре которого использованы мотивы русского народного зодчества. https://smittik.livejournal.co…

***

Старое фото руского терема. Обращает на себя внимание солнце под карнизом :

В изданной в 1942 году альбоме, посвящённому деревянному зодчеству , из 70 памятников, отобранных в альбом 1942 года, до нас дошло 27. А туда было отобрано лучшее из лучших. Рядовая деревянная архитектура исчезла на 90% и более. Сейчас не осталось пожалуй во всей стране ни одной деревни которую можно показать нашим детям и сказать — вот она Россия, рубленная в обло, вот ее церкви и часовни, избы богатые и бедные, светлые и курные, овины и гумна, амбары и бани, колодцы и поклонные кресты.» [*].http://44srub.ru/star/star.htm…

РЕКЛАМА

***

А это известный терем на Смоленщине — находится в бывшей усадьбе княгини Марии Тенишевой, в деревне Талашкино Смоленской области :

***

В усадьбе Коломенское перед глазами посетителей предстаёт (не хочется говорить новодельный) дворец из дерева — Терем царя Алексея Михайловича :

Изначально он был построен в 1672 году , но через 100 лет из-за ветхости был разобран. Сравнительно небольшой срок службы был обусловлен видимо тем, что по приказу царя к строительству приступили немедленно, без специального подготовительного периода и , как сказали бы сейчас, — не выдерживая технологий . Ведь при строительстве русских теремов и изб использовались просмоленные на корню сосна и лиственница, реже — крепкий тяжелый дуб, либо береза. Каждое намечаемое для строительства дерево заранее готовили стать частью жилища несколько лет. Сначала на выбранном дереве делали топором затесы (ласы) — снимали кору на стволе узкими полосами сверху вниз, оставляя между ними полосы нетронутой коры для сокодвижения. Затем, еще лет на пять оставляли сосну стоять. Она за это время густо выделяет смолу, пропитывает ею ствол. И вот по стылой осени, пока день еще не начал удлиняться, а земля и деревья еще спят, рубили эту просмоленную сосну. Позже рубить нельзя — гнить начнет. Осину же, и вообще лиственный лес, наоборот, заготовляли весной, во время сокодвижения. Тогда кора легко сходит с бревна и оно, высушенное на солнце, становится крепким как кость.

Перед тем как разобрать этот терем-дворец, по приказу Екатерины II были сделаны все замеры, составлены подробные планы и нарисованы эскизы, а также создан деревянный макет — благодаря этому терем царя Алексея Михайловича в точности восстановлен.

***

***

Не так давно, в 2007 году, в Москве был построен красивейший Измайловский Кремль — среди прочих строений там выделяется Царский терем, выполненный в классическом древнерусском стиле. Это настоящий шедевр сохранённого русского зодчества!

^ Архитектурный ансамбль Измайловского Кремля создан по чертежам и гравюрам царской резиденции XVI — XVII веков, которая находилась в Измайлово

***

Красота!

***

И такой маленький деревенский теремок :

***

***

В Нижегородской области в городке Городец на нижней набережной у причала в 2009 году построен целый комплекс рубленных зданий в русском стиле — центр народных Городецких ремесел и промыслов ГОРОД МАСТЕРОВ.

На открытых площадках и в деревянных домах и в постройках, возведенных в лучших традициях русского деревянного зодчества , размещены действующие мастерские народных промыслов и представлены ремёсла и производства — гончарное, ткацкое, Городецкой росписи, вышивки, лоскута, жбанниковской игрушки, лозоплетения .

***

Прим.

[*]. «В.А.Солоухин. Исчезнувшие русские деревни»-https://cont.ws/@artads/112110…

ИСТОЧНИК

10 памятников в псевдорусском стиле

Во времена, когда самым популярным стилем был историзм, зодчие обращались за вдохновением не только к античной или ренессансной классике, но и к национальной старине. «Культура.РФ» выбрала 10 памятников — интерпретаций традиционной отечественной архитектуры, построенных в псевдорусском, или, как его еще называют, неорусском, стиле.

Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге

Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Фотография: Александр Алексеев / фотобанк «Лори»

Храм Спаса на Крови — мемориальная церковь, построенная в память об императоре Александре II на месте его гибели. Собор проектировали архитектор Альфред Парланд и архимандрит Игнатий Малышев. Идея построить храм в русском стиле принадлежала Александру III: он хотел, чтобы тот был похож на ярославские церкви XVII века.

Возводить храм начали через два года после трагического события — в 1883-м. Однако его строительство затянулось до 1907 года. Украшенный собор напоминал храм Василия Блаженного в Москве: каждый из девяти куполов был покрыт цветной эмалью и не похож на остальные. В декоре храма использовали мрамор, гранит, позолоту. Стены внутри украсили мозаикой по рисункам Виктора Васнецова, Михаила Нестерова и других известных художников тех лет.

Храм Спаса на Крови получил исключительный статус: он не был приходским, войти туда можно было только по специальному пропуску. После революции государство перестало финансировать церковь, заботу о ней взяли на себя горожане. В 1930 году храм был закрыт, после чего его использовали в самых разных целях: здесь размещался морг, склад театральных декораций. Только в 1997 году Спас на Крови открылся для посетителей в качестве музея. С 2004 года здесь периодически проводятся богослужения.

Музей русских древностей (Биологический музей имени Тимирязева) в Москве

Музей русских древностей (Биологический музей имени Тимирязева) в Москве. Фотография: Евгений Чесноков / yamoskva.com

Современный Биологический музей имени Тимирязева находится в здании бывшего Музея российских древностей. Псевдорусский терем для собрания предметов старины построили на средства известного купца и мецената Петра Щукина. Первое здание в духе краснокирпичного ярославского зодчества возвел в 1892–1893 годах архитектор Борис Фрейденберг. Нарядное строение украшали декоративные флюгеры в виде флажков и двуглавых орлов, разноцветные изразцы и скульптурное панно с изображением крылатого единорога. Когда коллекция музея увеличилась, архитектор Адольф Эрихсон возвел рядом еще одно здание — и строения соединили подземным тоннелем. Завершил архитектурный ансамбль музея одноэтажный корпус для музейного архива, построенный Федором Кольбе в 1905-м.

Исторический музей в Москве

Государственный Исторический музей в Москве. Фотография: Алёшина Оксана / фотобанк «Лори»

Архитекторы, которые строили здание Исторического музея, должны были органично вписать его в ансамбль Красной площади. Поэтому Владимир Шервуд и Анатолий Семенов обратились к стилю русской архитектуры XVII века.

Авторы вдохновлялись вологодскими и ярославскими храмами, церковью Вознесения в Коломенском и соседним Кремлем: о нем напоминают башенки с четырех сторон здания и зубцы с бойницами между ними. Шатры башен украшали двуглавые орлы, лев и единорог под императорской короной. Хотя здание возводили «под старину», в строительстве использовались новейшие материалы и технические разработки — вентиляция, водопровод, современная система отопления. Над интерьерами работали известные художники — Иван Айвазовский, Виктор Васнецов, Валентин Серов. Они создали оригинальные экспозиционные залы — «Каменный век», «Ночные жертвоприношения» и другие.

Здание ГУМа в Москве

Здание ГУМа в Москве. Фотография: lana1501 / фотобанк «Лори»

ГУМ, или бывшие Верхние Торговые ряды, построили на Красной площади по проекту Александра Померанцева в 1890–1893 годах. Здание возвели всего за четыре года, внутри него было множество технических новинок. В ГУМе работала собственная электростанция, телеграф, водопровод, а вместо крыши здесь установили стеклянные купола по проекту Владимира Шухова. При этом здание построили в традициях старинных гостиных рядов. Это был целый город с магазинами, кондитерской, кинотеатром и банком.

После революции в ГУМе размещались квартиры партийной элиты и конторы. Только в 1950-е к зданию вернулось его изначальное предназначение и оно стало Государственным универсальным магазином.

Читайте также:

Особняк Игумнова в Москве

Особняк Игумнова (резиденция посла Франции) на Большой Якиманке в Москве. Фотография: Денис Ларкин / фотобанк «Лори»

Известный промышленник Николай Игумнов заказал строительство своего нового московского особняка ярославскому архитектору Николаю Поздееву в 1888 году. Терем в псевдорусском стиле с островерхими шатрами и колоколенками построили из голландского кирпича и украсили разноцветными изразцами в духе ярославской архитектуры. Среди других декоративных деталей здания — необычные арки и колонны. Войдя внутрь особняка, гости попадали на парадную лестницу а-ля рюс, а вот интерьеры комнат оформили в европейском стиле. В советское время в здании располагался Институт мозга человека, сейчас особняк принадлежит Французскому посольству.

Саввинское подворье в Москве

Саввинское подворье в Москве. Фотография: Татьяна Белова / фотобанк «Лори»

Здание с остроконечными башенками было построено в 1907 году как подворье Саввино-Сторожевского монастыря. Его возвел архитектор Иван Кузнецов. Подворье украсили керамической плиткой, поливными изразцами и декоративными колоннами.

В адресе Саввинского подворья значится одна из самых известных московских улиц — Тверская. Однако сегодня строение расположено во дворах, хотя раньше выходило фасадами на саму улицу. В 1930-е годы его хотели снести, так как оно не вписывалось в облик новой коммунистической Москвы. Однако в 1939 году просто передвинули вглубь квартала по проекту инженера Эммануила Генделя.

Дом-музей Виктора Васнецова в Москве

Дом-музей художника Виктора Васнецова в Москве. Фотография: Солодовникова Елена / фотобанк «Лори»

Проект собственного дома художник Виктор Васнецов придумал сам. По рисункам его воплотил в реальность архитектор Василий Башкиров (по другим данным, Михаил Приемышев) в 1893–1894 годах. Окна здания декорированы нарядными наличниками и колоннами, фасад опоясывают поливные изразцы. Интерьеры дома также были выполнены под руководством хозяина: по его эскизам сделали печь, мебель. Васнецов жил здесь до конца своих дней, а спустя 30 лет после его смерти в здании открылся мемориальный музей.

Погодинская изба в Москве

Погодинская изба в Москве. Фотография: Денис Ларкин / фотобанк «Лори»

Один из старейших деревянных домов Москвы архитектор Николай Никитин возвел в середине XIX века. Строительство здания в духе народной избы заказал предприниматель Василий Кокорев — это был подарок известному историку и знатоку русской культуры Михаилу Погодину. Поэтому его и стали называть «погодинская изба».

Здание представляет собой сруб, украшенный традиционными «полотенцами» — вертикальными резными украшениями — и наличниками. Здесь Погодин хранил свои исторические реликвии, дом был так называемым «древнехранилищем». Погодинская изба стала одним из главных литературных салонов своего времени. Здесь любили бывать Николай Гоголь, Федор Тютчев и Сергей Аксаков.

Федоровский городок в Пушкине

Фрагменты развалин Феодоровского городка в Царском Селе. Фотография: Александр Алексеев / фотобанк «Лори»

В начале ХХ века по указу Николая II в Царском Селе был построен так называемый Федоровский городок. Его возвел архитектор Степан Кричинский. При проектировании он следовал двум пожеланиям императора — по стилю городок должен был напоминать Ростовский кремль и гармонировать с соседним Александровским дворцом. В итоге здания окружили зубчатыми стенами с бойницами и угловыми башенками. На территории архитектурного комплекса располагались Белокаменная палата для настоятелей и священников Федоровского собора, построенная в стиле терема Троице-Сергиевой лавры. Также здесь находились трапезная палата с домовой церковью Сергия Радонежского, Розовая палата для проживания дьяконов, Желтая палата для причетников — в годы Первой мировой войны здесь размещался госпиталь. Сегодня Федоровский городок принадлежит Русской православной церкви.

Собор Петра и Павла в Петергофе

Собор во имя Святых апостолов Петра и Павла в Петергофе. Фотография: Ольга Липунова / фотобанк «Лори»

В конце XIX века разросшийся Петергоф стал испытывать недостаток в большом храме, где могло бы собраться много прихожан. Автором проекта нового собора Петра и Павла стал Николай Султанов, но строительством руководил архитектор Василий Косяков. Пятиглавый храм облицевали красным и желтым кирпичом и украсили поливными изразцами и декоративными колонками. Также на фасадах поместили иконы святых — покровителей императорской фамилии. Собор относился к придворному ведомству, сюда приходили члены императорской семьи.

В 1930-е годы собор закрыли, в годы войны он сильно пострадал. Позже здание использовали как склад, и восстановили церковь только в 1980-е годы.

Автор: Лидия Утёмова

23. Культовые интерьеры Древней Руси (X-XVII вв.).

Древнерусским искусством принято называть период истории русского искусства, который начался со времени возникновения Киевского государства и продолжался вплоть до петровских реформ (с IX до XVII вв.). В тысячелетней истории русского искусства на этот период приходится более семи веков.

В архитектуре восточных славян, которые позже образовали Русское государство, первоначально использовалось дерево. В конце X в. князь Владимир принял христианство и провозгласил его государственной религией. Вместе с христианством в Киевскую Русь проникают и новые способы строительства. С самого начала церковное искусство здесь имеет византийский характер.

Древнерусское зодчество при наличии большой монументальности характеризуется чрезвычайной пластичностью форм, каким-то особым ощущением их спокойствия и незыблемости, соизмеримостью с размерами человека, его масштабами и потребностями. Все это относится так же в полной мере к интерьерам светских и культовых сооружений.

Начальный период в развитии древнерусского искусства определяется искусством восточных славян. Они занимались земледелием, поклонялись божествам, олицетворявшим силы природы, создавали изображения этих богов — так называемых идолов. Многие из мифологических мотивов, таких, как образы праматери-покровительницы рода, священных коней, жар-птицы, прочно вошли в народное сознание, были бережно сохранены в крестьянской вышивке и резьбе вплоть до наших дней. Но они утратили свой первоначальный смысл и превратились в занимательную сказку, мотив затейливого узора.

Древнейшее художественное творчество славян полнее всего выразилось в производстве украшений и предметов быта, особенно металлических изделий: колец, ожерелий, запястий, серег, нередко покрытых тонким узором черни и эмали. Это художественное ремесло было самобытно и несло печать высокого мастерства.

С укреплением Киевского государства и принятием христианства искусство приобрело монументальный, величественный характер, обогатилось традициями византийской культуры, но в значительной мере утратило поэтическую свежесть и сказочную наивность. Новое монументальное искусство достигло своего расцвета уже в XI в.

Зодчество. Культовый характер искусства определил приоритет направлений и жанров, получивших преобладающее развитие. Здесь ведущие позиции занимало зодчество.

Русский город — это по преимуществу деревянный город. Изучение книжных миниатюр, археологические раскопки позволили отчасти воссоздать его облик. Он раскинут несколько шире, чем его европейский город-собрат. Дома с дворами. У знати терема в два-три, а то и четыре этажа.

В церковной архитектуре особенно ощутимо влияние Византии. Это и понятно: именно с помощью греческих зодчих, при участии мастеров по камню, мозаистов и строителей в Киеве и других центрах были воздвигнуты первые постройки. Древняя Русь переняла византийский тип крестово-купольного храма. При этом церкви очень скоро стали возводиться со сложной системой сводчатых и купольных перекрытий, что придало им особую монументальность.

К таким постройкам следует отнести знаменитый Софийский собор в Киеве, увенчанный 13 куполами. Величественный храм, в котором было все — и мощь, и торжественность, по праву стал главным храмом Древнерусского государства.

Очень скоро древнерусская архитектура приобрела самобытные и неповторимые черты. Вскоре после строительства киевского кафедрального собора появился Софийский собор и в Новгороде. Знаменательно, что это был не просто спор двух центров, объединение которых некогда послужило основой для Древнерусского государства; сошлись и различные эстетические представления: праздничности и гармоничности Софии Киевской была противопоставлена величавая суровость и лаконичность северной Софии Новгородской.

Обособление земель сопровождалось их экономическим и культурным расцветом. Отныне каждый из князей радел о процветании стольного города, который ни в чем не должен был уступать не только соседям, а и самому Киеву. Это способствовало тому, что архитектура различных земель, сохраняя общность, приобретает свои индивидуальные черты. Зодчество получает новые импульсы развития, итог которых — создание архитектурных памятников мирового уровня.

ен рядом небольших арок — арматурным поясом, пилястры и полуколонны придают зданию особую торжественность. На Владимирской земле стоит и другая жемчужина древнерусской архитектуры, поражающая своей удивительной простотой и гармонией пропорций,— церковь Покрова на Hepли.

Древние зодчие точно учитывали и окружающее пространство, и вкусы, потребности заказчиков. Дмитриевский собор, выстроенный в центре Владимира, рядом с Успенским собором и княжескими палатами, был собором дворцовым, призванным возвеличить благочестивую княжескую власть в лице Всеволода Юрьевича. Собор поражает своим великолепием, изощренной белокаменной резьбой. На его северном фасаде в окружении своих многочисленных сыновей изображен сам владимирский князь.

Изобразительное искусство. Длительный и сложный путь проделало изобразительное искусство Древней Руси. Ведущую роль в нем занимала монументальная и станковая живопись, развивавшаяся под сильным византийским влиянием. Именно из Византии вместе с иконографическим каноном и греческими мастерами на русскую землю пришла техника мозаики, фрески и станковой живописи.

Наиболее полно мозаика сохранилась в Софии Киевской. Организуют интерьер две композиции, в центре которых изображение всесильного и торжествующего Христа, подавляющего зрителя своей мощью и внутренней силой, и заступницы Богоматери. Не случайно это мозаичное изображение получило название «Нерушимая стена».

Первые иконы, появившиеся на Руси, привезены из Византии. Среди них были великолепные памятники византийской иконописи, такие, как икона Владимирской Богоматери, одна из самых почитаемых икон Руси на протяжении всей ее многовековой истории. Однако очень скоро происходит становление самостоятельной древнерусской иконописной школы со своими традициями и художественными особенностями. К древнерусской школе многие искусствоведы относят Спас Нерукотворный XII в. с его выразительным сочетанием глубокой задумчивости взгляда с экспрессивностью, рожденной асимметричностью лица. Столь же выразителен облик иконы «Ангел Златые Власы».

Высокого уровня достигло прикладное искусство Древней Руси. Предметы декоративного искусства до сих пор поражают своей красотой, разнообразием материалов и высочайшей техникой — сканью, зернью, эмалью. Украшения, выполненные в технике зерни, представляли собой причудливые узоры, созданные из тысяч мельчайших припаянных шариков. Техника скани требовала от мастера создания узоров из тонкой золотой и серебряной проволоки, иногда промежутки между этими проволочными перегородками заполнялись разноцветной эмалью — непрозрачной стекловидной массой. Но не менее удивительно и другое. Раскопки показали, что немало предметов декоративного и прикладного искусства было доступно простым горожанам. Люди прошлого умели ценить красоту обиходной вещи, а главное — стремились к этой красоте.

Древняя Русь

Люди существуют в определенном географическом местоположении в историческом периоде ; со временем районы распространения человека и границы штатов изменились . И этнические группы, и государства не вечны: они рождаются и гибнут, развиваются и трансформируются в новые социальные общины. Так русских , украинцы и белорусы были сформированы на основе восточных славянских суперэтнических групп.

Формирование человек (процесс этногенеза) и формирование штатов имеют экономическую базу , тесно связанную с населением и их образом жизни , что, в свою очередь, повлияло на культурные и общественные особенности этнических групп ,

Естественная колыбель восточнославянских народов Русское государство было Восточное Европейское равнина. Его открытые пространства , ландшафта , почвенные и климатические условия , речные бассейны определили не только формирование доминирующих экономических и культурных комплексов, населенных пунктов, но и формирование этнических и государственных границ в соответствии с результатами вооруженных политических конфликтов и колонизации процессов .

К середине годов первого тысячелетия нашей эры существовали устойчивые экономические и культурные комплексы, расположенные в лесах , лесостепных и степных зонах Евразии; процесс этногенеза активно развивался. К VI — VII векам года начался заключительный этап восточных славян выделения из общего прославянского единства.

Преобразование восточнославянской культурной и этнической общности в местной независимой цивилизации было связано с принятием христианства князем Владимиром в 988 году.

С принятием христианства восточные славяне вошли в православные церкви , которые определили развития русских государства. Превращение киевских в политический, культурный и религиозный центр восточнославянского государства привело к постепенному усилению культурного разграничения Руси относительно западных славянских соседей, которые приняли христианство из Рима. Эпоха г. Киева г. г. России г. г. были периода преимущественно г. южной г. ориентации восточнославянской жизни. Россия была близка к Византии из-за религиозных и торговых сообщений , в Болгарию — по общему сценарию.

Форма правительства Древнего русского государства включала в себя три компонента — Вече как особая форма национального собрания , в котором обсуждались наиболее важные вопросы; королевская власть с административными, судебными и военными полномочиями ; королевский совет , который был собранием верховных представителей администрации .

Государство было многонациональным с момента его образования. На территории древних России жили финно-угры — карелов , вепсов , саамов . пермские земли, занятые коми были объединены в конце XV века .

Недавно построенная церковь под Москвой, которая должна была стать главным собором русских военных, была завершена и украшена. В то время как его открытие было задержано Covid-19, его окончательный вид был раскрыт в День Победы.

Кадры нового собора были выпущены в субботу, показывая его величие сверху, а также основные моменты из его интерьера. Собор находится в парке Патриот, под Москвой.Собор расположен в военном тематическом парке «Патриот» под Москвой.

Здание роскошно декорировано как снаружи, так и внутри, сочетая классические формы с современными материалами. Помимо икон, обычно ассоциируемых с православными христианскими церквями, в соборе представлены различные мозаики, посвященные событиям древней и современной истории России.

Новое место поклонения удваивается как своего рода музей, посвященный 75-й годовщине победы над нацистской Германией в 1945 году.Его пропорции были разработаны, чтобы напоминать о войне — его главный купол имеет диаметр 19,45 метра, а меньший — 14,18 метра в высоту, отмечая количество дней, которые длилась война.

Собор окружен мемориальным комплексом под названием Дорога памяти, который измеряет 1418 ступеней. Объект, к которому все еще добавляются некоторые детали, будет содержать имена более 33 миллионов человек, которые служили во время войны, а также их фотографии, если таковые имеются.

Соборный проект привлек значительное финансирование за счет добровольных пожертвований организаций и частных лиц, включая президента России Владимира Путина. Церковь планировалось открыть 9 мая, но церемония была отложена из-за вспышки коронавируса, которая продолжает бушевать в России.

Также на rt.com Самая мощная военная авиация России летает над Москвой, чтобы отметить 75-летие поражения нацистов (ФОТО, ВИДЕО)Думаешь, твоим друзьям будет интересно? Поделитесь этой историей!

.Достопримечательности России

Образование в России — отличная возможность совместить учебу с путешествием. В нашей стране много удивительно живописных мест и уникальных достопримечательностей.

Московский Кремль и Красная площадь

© flickr.com/Damian Kania

© flickr.com/Damian KaniaЭто символ всей страны, а не только Москвы. Кремль — самая старая часть города, где великий князь Юрий Долгорукий построил крепость, которая впервые упоминается в летописях в 1147 году.В Кремле находится комплекс зданий 15-19 веков, в том числе Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата, Сенат, нынешняя официальная резиденция президента России, церкви и образцы русского литья, такие как Царская пушка и Царь. Белл. Красная площадь, которая восходит к 14 веку, является домом для собора Василия Блаженного, Государственного исторического музея и Мавзолея Ленина, места отдыха вождя большевиков Владимира Ленина.

Кремль и Красная площадь находятся под защитой ЮНЕСКО с 1991 года.

Исторический центр Санкт-Петербурга

© shutterstock.com

© shutterstock.comСанкт-Петербург является одним из самых красивых городов мира, прежде всего благодаря своей уникальной архитектуре. Его исторический центр и пригороды известны во всем мире своими выдающимися архитектурными памятниками, с дворцами и соборами, построенными русскими и итальянскими мастерами 18-го и 19-го веков. Достопримечательности включают Петропавловскую крепость, Петропавловский собор, Музей Кунсткамеры, Летний дворец Петра I, Зимний дворец, Смольный монастырь, Эрмитаж, Академию наук, Академию художеств, Мраморный дворец, Таврический дворец, Аничков дворец, Казань и ул.Исаакиевские соборы, Стрелка Васильевского острова, Дворцовая площадь и Невский проспект.

В дополнение к историческому центру Санкт-Петербурга ЮНЕСКО также охраняет дворцы и парки в его пригородах, причем дворец в Петергофе, пожалуй, самый великолепный из всех.

Ленские Столбы

© lenskiestolby.ru

© lenskiestolby.ruЛенские столбы — это вертикальные скальные образования, которые тянутся на 40 километров вдоль берегов реки Лены в Якутии.Они датируются ранним кембрийским периодом (530 миллионов лет назад).

Издалека они, кажется, образуют прочную стену, которая спускается в реку. Резкий, но великолепный, их невероятная красота действительно завораживает.

Они находятся под защитой ЮНЕСКО с 2012 года.

Соловецкие острова

© shutterstock.com

© shutterstock.comСоловецкий архипелаг включает в себя шесть островов общей площадью 300 кв.км и находится в Белом море, в 250 км от Архангельска. Эта область богата археологическими памятниками, самые старые из которых датируются 2-м и 3-м тысячелетиями до нашей эры. Одной из главных достопримечательностей здесь является Соловецкий монастырь, основанный в первой половине 15 века. В начале 20-го века эта многовековая цитадель Православия была преобразована в лагерь для политических заключенных, существовавший до 1939 года. Только в девяностые годы монашеская жизнь возобновилась здесь.

Соловецкий архипелаг, который сейчас является историко-культурным заповедником, очаровывает не только своей драматической историей, но и необычным ландшафтом, включая холмы, озера и овраги.

Соловецкий архипелаг находится под защитой ЮНЕСКО с 1992 года.

Белокаменные памятники Владимира и Суздаля

flickr.com/ Алексей Богдановский

flickr.com/ Алексей БогдановскийЭто одни из самых древних русских городов, которые были у руля древнерусского Владимирско-Суздальского княжества в 12-13 веках и до сих пор сохраняют некоторые уникальные архитектурные и художественные особенности, которые вы не найдете больше нигде.

Эти особенности включают каменную кладку из белого известняка, изысканные пропорции, изысканную резьбу по камню и внешнюю «легкость» зданий, которые гармонично вписываются в окружающий ландшафт.

Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, Золотые ворота, Собор Рождества Христова в Суздале, епископские палаты в Суздальском кремле, Спасо-Евфимиевский и Покровский монастыри являются наиболее яркими образцами этого архитектурного стиля.

Включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году.

Байкал

© shutterstock.com

© shutterstock.comОзеро Байкал в южной части Восточной Сибири является уникальным природным объектом, которому 25 миллионов лет. Это самый старый пресноводный водоем на Земле и самое глубокое озеро в мире. Байкал — самое большое озеро в России. Он содержит 20% пресной воды в мире.

Вода на Байкале полностью прозрачна, и некоторые объекты можно увидеть на глубине до 40 метров. Его флора и фауна состоят из тысяч видов и разновидностей растений и животных, три четверти которых нельзя найти нигде в мире. Невероятная красота озера и его окрестностей с многочисленными живописными бухтами и удивительными скалами привлекает туристов со всей России и со всего мира. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей в России.

Озеро находится под защитой ЮНЕСКО с 1996 года.

Долина гейзеров и вулканов Камчатки

© shutterstock.com

© shutterstock.comКамчатский полуостров, расположенный на Дальнем Востоке России, представляет собой огромный музей естественной вулканологии, в котором находится более 300 действующих и бездействующих вулканов, а также десятки гейзеров.

В Кроноцком заповеднике, созданном в 1934 году, 26 вулканов (в том числе 12 действующих), альпийские ледники и озера.

Эта Долина Гейзеров уникальна в Евразии и является поистине глобальным явлением. Более 20 крупных гейзеров, десятки термальных источников и газовоздушных брызг расположены на 6-километровом участке земли.

Вулканы Камчатки находятся под охраной ЮНЕСКО с 1996 года.

Алтайские горы

© shutterstock.com

© shutterstock.comАлтай — это регион в юго-восточной части Западной Сибири, который может похвастаться контрастными ландшафтами, включая степи, тайгу, альпийскую тундру и ледники.На Алтае находятся четыре заповедника, все из которых находятся под защитой ЮНЕСКО. Алтайский заповедник является домом для 1500 видов высших растений и славится Телецким озером (по объему пресной воды уступает только Байкалу) и уникальным таежным ландшафтом вокруг озера.

Основной достопримечательностью Белухинского заповедника является двухпиковая гора Белуха (4506 м), которая постоянно покрыта снегом и ледниками. Вершина этой горы не была достигнута до двадцатого века.

Катунский заповедник имеет преимущественно ледниковый ландшафт, так как ледники занимают до 50% его площади. Самый большой ледник (ледник Катунь) питает реку Катунь, которая очень популярна среди стропил. Здесь также есть красивый каскад ледниковых озер. Наконец, в этом районе находится плато Укок, так называемая зона «не брать», где были найдены древние наскальные рисунки и древние захоронения.

Золотые горы Алтая объявлены объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1998 году.

Куршская коса

© park-kosa.ru

© park-kosa.ruЭто покрытый песком полуостров в юго-восточной части Балтийского моря, одно из крупнейших эоловых (созданных ветром) образований в мире. Люди укрепляли сооружения, разрушенные морем и ветром со времен средневековья. К концу 17 и 18 веков лесная площадь косы сократилась до 10%. Поселения, дороги и деревья были похоронены под песком.В середине 19 века начались интенсивные работы по восстановлению леса.

Сегодня две трети Куршской косы покрыто лесом.

Уникальный ландшафт находится под защитой ЮНЕСКО с 2000 года.

Ласточкино гнездо (Ласточкино гнездо)

© shutterstock.com

© shutterstock.comЭтот миниатюрный неоготический замок расположен на крутом Аврора Клифф в южном Крыму.Структура под названием «Ласточкино гнездо» из-за ее миниатюрных размеров (10 метров в ширину, 20 метров в длину и 12 метров в высоту) и расположения была построена в 1912 году по проекту архитектора Леонида Шервуда.

История замка насчитывает более столетия, в течение которых он пережил несколько владельцев и даже пережил землетрясение. Первоначально он принадлежал немецкому промышленнику Владимиру Штейнгелю. В начале Первой мировой войны новый владелец открыл здесь ресторан.В 30-е годы здание было признано небезопасным и закрыто. Только 30 лет спустя началась реконструкция здания.

Сейчас замок открыт для туристов, здесь проводятся художественные выставки.

,Добро пожаловать в Великий Новгород

Добро пожаловать в Великий Новгород.

Великий Новгород — один из древнейших городов России, расположенный на его северо-западе, недалеко от места, где река Волхов берет свои воды из озера Ильмень, возник в качестве политического центра славянских и фино-угорских племен в середине 9-го века в то время как город был образован в середине 10 века.

Набережная Александра Невского

История Новгорода тесно связана со всеми основными этапами в жизни российского государства.В те времена, когда только формировалась государственность Руси, новгородцы приглашали скандинавского князя Рюрика для поддержания правопорядка, что дало рождение династии князей Рюриковичей, которая управляла всеми русскими землями на протяжении более 750 лет.

Софийский собор 1045 — 1050

В начале 10-го века военные походы новгородцев против Константинополя с целью обеспечения равной торговли с византийцами привели к интеграции восточнославянских племен в древнее Киевское Русское государство.

Фреска «Апостол Петр»

Принятие христианства в конце десятого века превратило Новгород в мощный церковный центр. Усилия новгородских епископов по распространению и распространению православия были высоко оценены в середине 12-го века, когда они были возведены в ряды архиепископов, что сделало епископскую кафедру Новгорода самой могущественной в русском православии.

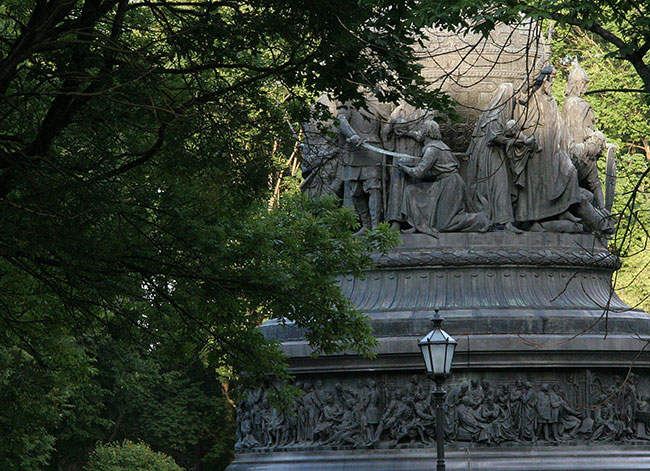

Памятник Тысячелетию России

Право Новгорода выбирать своих князей, которое было предоставлено в середине двенадцатого века, привлекло князей на новгородский престол.Это обеспечило благоприятные условия для сохранения единства русских земель, склонных к феодальному разделению, в то время как присоединение Новгородской республики к Московскому княжеству в конце 15-го века привело к единому российскому государству с Москвой в качестве столицы.

На протяжении многих веков Новгород был политическим центром огромных территорий, простирающихся от Прибалтики и Финляндии на западе до северного Урала на востоке. Это был также один из крупнейших международных торговых центров на торговом пути Балтика-Волга, который связывал Северную Европу с Азией еще в середине 8-го века.

Кремлевская Покровская башня. 16-17 вв.

Новгород — колыбель русских республиканских и демократических традиций. В течение более 600 лет, вплоть до 1478 года, все жизненно важные решения о его жизни и внешней политике принимал «Вече» — древний парламент, в состав которого входили представители семей городской аристократии. В решающие времена новгородской истории каждый гражданин принимал участие в вече.

Особая политическая структура республики, духовная свобода и территориальная независимость были очень благоприятны для развития культуры и искусства.

Новгород был одним из крупнейших российских центров грамотности и книжного производства. Еще в 30-х годах XI века по воле великого князя Ярослава Мудрого в Новгороде была открыта первая школа, в которой одновременно обучалось триста детей.

Средневековый Новгород был одним из величайших художественных центров Европы. Его архитектурные традиции, школа иконописи, ювелирного и декоративно-прикладного искусства прославились во всем мире.

Церковь Спаса на Нередице

Военная мощь города, его удаленность от опасных южных границ, успешные кампании против духовных реформ и ересей позволили городу сохранить уникальный комплекс архитектурных памятников с фресками XI-XVII веков, древнейшими русскими рукописями, хрониками, актами, иконами. Единственный раз в своей истории, когда Новгород понес военные потери, был во время Второй мировой войны: более двух лет город, находясь на линии фронта, подвергся бомбардировке и обстрелу обеих сражающихся армий.Превращенный в руины, этот город на реке Волхов был снова возрожден реставраторами, которым удалось возродить старую архитектуру. Добро пожаловать в Новгород! Вы сможете посетить уникальный комплекс древнерусских архитектурных памятников XI — XVII веков.

Фреска «Св. Устиния» (церковь Спаса на Нередице)

Прежде всего, вы будете очарованы Софийским собором, Святой Мудростью Божьей — старейшим из сохранившихся русских каменных памятников.Он был построен в 1045 году. Мощная монолитная массивная конструкция памятника до сих пор доминирует не только в Кремле, но и во всем историческом центре Новгорода. Внутри этого дворца ваше внимание привлекут уникальные исторически сложившиеся иконостасы, древние росписи, иконы — национальные реликвии России (в том числе знаменитая икона XII века — Знамение Богородицы, возвращенная обратно в собор). в 1991 году, когда здесь были возобновлены богослужения) и другие реликвии византийского, западноевропейского и русского искусства.На протяжении сотен лет Софийский собор был центром духовной, политической и культурной жизни древнего Новгорода.

Вы можете полюбоваться памятниками новгородской архитектуры двенадцатого века — Никольским собором при Ярославовом дворе и церковью Рождества Богородицы в Антониевом монастыре, которые принесли нам старую фресковую роспись, резные иконостасы и некрополь 17-18 вв.В старой обители — Георгиевском (Юрьевском) монастыре, который был основан еще в 12 веке князем Ярославом Мудрым, как гласит легенда, невозможно не удивиться поразительной красоте другого шедевра древнерусского Архитектура — собор Святого Георгия, построенный неким мастером-каменщиком Петром в 1119 году.

Археологические находки из музея

Многие знатоки русского искусства справедливо полагают, что Новгород — русская Флоренция; ни один другой древнерусский город не смог сохранить столько древних архитектурных памятников, украшенных настенными росписями.Вы увидите, как своими глазами посещаете церкви Спаса на холме Нередица и Благовещение Девы Марии на озере Мячино (12 век): цените по достоинству фрески 14-го века всемирно известного Феофана Грека в церкви Преображение Господне на улице Ильи; необычайно изящные фрески в церквях Рождества Богородицы на Красном поле св. Феодора Стратилата на ручье, любуясь прекрасным церковным настенным календарем 15-17 веков в церкви св.Симеон Богоприемник: и изучение замечательных настенных композиций конца 17 — начала 18 веков в соборе Знамения Богородицы.

Великая София Сионская.

Вы, несомненно, будете довольны посещением Новгородского Кремля — старейшего в России. Эта крепость упоминается в летописях еще в 1044 году. Современные стены и башни были построены в конце 15-го века. Детинец (это было первоначальное название цитадели) был тесно связан со всеми наиболее важными событиями в жизни древнего Новгорода: прием иностранных посольств, провожание воинов для борьбы с врагом, созыв вече собраний.Помимо вышеупомянутого Софийского собора, в Кремле есть и другие поразительные памятники, такие как Грановитый (архиепископский) дворец — редкий образец готической архитектуры, построенный в 1433 году совместно с немецкими мастерами, а также впечатляющий и красивый Софийская колокольня 1439 года с набором колоколов, датируемых 16-18 вв.

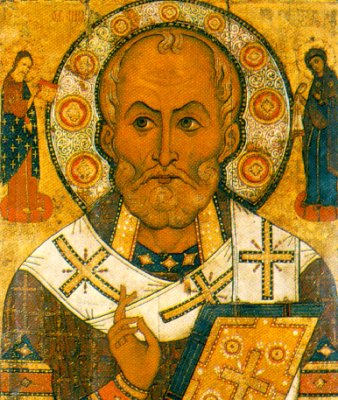

Икона «Святой Николай»

На центральной площади Кремля стоит памятник «Тысячелетие России», разработанный Михаилом Микешиным и воздвигнутый в 1862 году.Этот уникальный бронзовый документ увековечивает всех тех, кто внес большой вклад (помимо выдающихся российских политиков) в развитие страны: ее культуру, науку, искусство, грамотность и литературу. Выйдя из Кремля и Софийского квартала города, вы можете добраться до противоположного берега Волхова по пешеходному мосту. Теперь мы подходим к территории еще одного архитектурного музея-заповедника под открытым небом: Ярославского двора и древнего Торгового двора, где выставлены многие сохранившиеся памятники XII-XVI веков: церкви св.Иоанн Креститель, Параскева-Пятница, Мирохоносцы и другие — все это напоминает оживленную торговую жизнь Новгорода в былые времена. Ярославский двор с его непривлекательным деревянным дворцом великого князя Ярослава Мудрого был широко известен с середины 8-го века как место международной Торговой ярмарки, старейшей в Северной Европе.

Обертка «Знамение с избранными святыми»

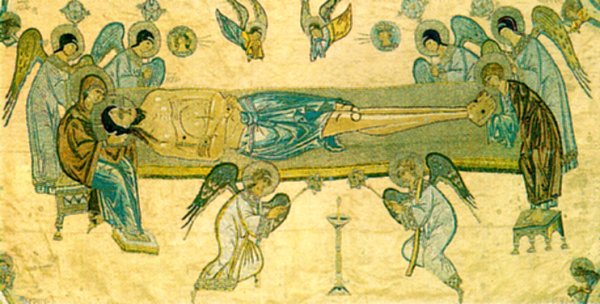

Плащаница Христа «Положение во гроб».15 в.

Посещение Новгорода обычно оставляет у гостей незабываемые впечатления от неповторимого и величественного новгородского пейзажа. На лодочной прогулке по озеру Ильмень и реке Волхов могут быть очаровательные достопримечательности: Перин — место дохристианского языческого храма; посещение острова Липно с одним из немногих сохранившихся архитектурных образцов 13 века — церковью Святого Николая, украшенной фресками того же периода.

Panagirion.15 в. (Грановитая палата)

Вас всегда ждут экспозиции и выставки одного из древнейших и богатейших музеев России — Новгородского государственного объединенного музея, который предлагает посетителям уникальную коллекцию исторических, культурных и художественных реликвий.

Георгиевский собор. 12 в. Юрьев монастырь

Особый интерес представляет археологическая коллекция музея, включающая в себя все реликвии, выкопанные из новгородской почвы в ходе археологических исследований, проводившихся более 60 лет.Археологические находки включают в себя такие всемирно известные предметы, как множество свитков из бересты и свинцовых тюленей, датируемые 12-15 веками. Это свидетельствует об уникальном и поразительном (для средневековья) уровне грамотности среди древних русских, а также о высокоорганизованной системе государственного контроля. Беспрецедентная богатая коллекция археологических реликвий служит основой для одной из лучших российских исторических экспозиций — «Великий Новгород. Политика. Экономика. Культура.10-15 вв. »

Юрьев монастырь

Всемирно известный Новгородский музей коллекции новгородской школы иконописи, охватывающей XII-XV вв. Это может быть тщательно изучено только в Новгороде. Даже Москва или Санкт-Петербург не имеют такого качества предмета. Набор комнат на втором этаже музея содержит произведения искусства, которые можно изучить.

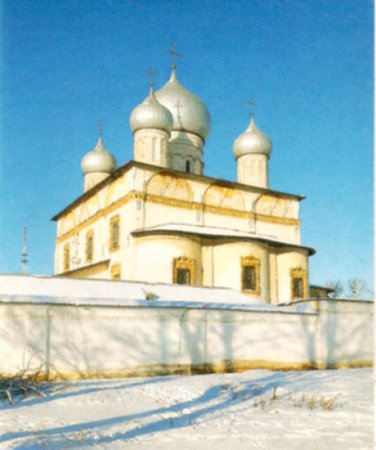

Знаменский собор.Конец 17 в.

И только в Новгороде посетители могут полюбоваться уникальной коллекцией лицевой и декоративной вышивки XVI-XVII веков. Экспонируется в кремлевском здании св. Иоанна. Здесь представлены такие замечательные произведения древнерусской вышивки, как манипулы св. Варлаама Хутинского (12 в.), Плащаница по заказу Дмитрия Шемяка (15 в.), Омофорион Никона (17 в.). .), и т.д.

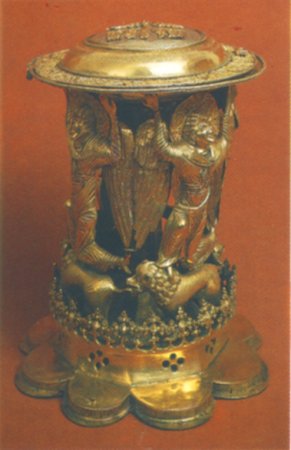

Не меньший интерес представляет выставка старинных ювелирных украшений и декоративно-прикладного искусства X — начала XX веков, которая экспонируется в главном зале Грановитого (архиепископского) дворца Кремля.Многие из них действительно уникальны: сионские ризницы Святой Софии (12 век), кратеры 12 века, перегородчатые эмали (10-12 века), панагиарий из ризницы Софийского собора (15 век), панагия архиепископа Пимен (16 век).

Ярославов двор и Древний Торг

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Витославлицы» под открытым небом представляет собой целый комплекс подлинного народного деревянного зодчества, в том числе старинные церкви XVI-XVIII веков и крестьянские дома XIX-начала XX веков, выставки народного искусства и предметы быта Новгородские крестьяне того же периода.

,