Гранулометрический состав почвы — Википедия

Гранулометри́ческий соста́в (механический состав, почвенная текстура) — относительное содержание в почве, горной породе или искусственной смеси частиц различных размеров независимо от их химического или минералогического состава. Гранулометрический состав является важным физическим параметром, от которого зависят многие аспекты существования и функционирования почвы, в том числе плодородие.

Гранулометрический состав [1] — содержание в почве механических элементов, объединенных по фракции.

Фракции частиц при гранулометрическом анализе почв[править | править код]

В почвах и породах могут находиться частицы диаметром как менее 0,001 мм, так и более нескольких сантиметров. Для подробного анализа весь возможный диапазон размеров делят на участки, называемые фракциями. Единой классификации частиц не существует.

Исторически первая классификация фракций предложена А. Аттербергом в 1912 и была основана на изучении физических свойств монофракциальных смесей. Их анализ показал резкие качественные различия, в частности, в липкости при достижении размеров 0,002, 0,02 и 0,2 мм.

Шкала Аттерберга легла в основу более новых зарубежных классификаций. В СССР и России была принята несколько иная классификация Н. А. Качинского[2].

| Граничные значения, мм | Название фракции |

|---|---|

| <0,0001 | Коллоиды |

| 0,0001—0,0005 | Тонкий ил |

| 0,0005—0,001 | Грубый ил |

| 0,001—0,005 | Мелкая пыль |

| 0,005—0,01 | Средняя пыль |

| 0,01—0,05 | Крупная пыль |

| 0,05—0,25 | Тонкий песок |

| 0,25—0,5 | Средний песок |

| 0,5—1 | Крупный песок |

| 1—3 | Гравий |

| больше 3 | Каменистая часть почвы |

Вместе с этими в классификации Качинского выделяются фракции физического песка и физической глины, соответственно, крупнее и мельче 0,01 мм.

Классификации почв по гранулометрическому составу[править | править код]

В настоящее время получили распространение два основных принципа построения классификаций:

- На основании содержания физической глины с учётом доминирующей фракции и типа почвообразования. Разработана Н.А. Качинским и принята в России и в некоторых других странах.

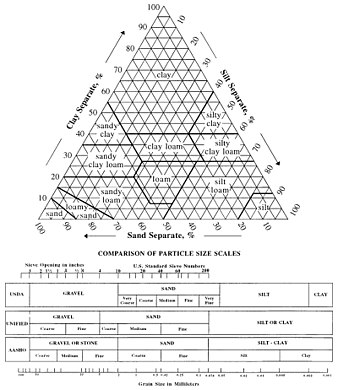

Треугольник Ферре

Треугольник Ферре- На основании относительного содержания фракций песка, пыли и глины по Аттербергу. Международная классификация, классификации общества почвоведов (SSSA) и общества агрономов (ASSA) США. Для определения названия почвы используют треугольник Ферре.

Однозначного перехода от одной классификации к другой не существует, однако используя кумулятивную кривую выражения результатов гранулометрического состава можно назвать почву по обеим классификациям.

Влияние гранулометрического состава на свойства почв и пород[править | править код]

Гранулометрический состав определяет многие физические свойства и водно-воздушный режим почв, а также химические, физико-химические и биологические свойства.

Меньший диаметр частиц означает большую удельную поверхность, а это, в свою очередь — большие величины ёмкости катионного обмена, водоудерживающей способности, лучшую агрегированность, но меньшую прочность. Тяжёлые почвы могут иметь проблемы с воздухосодержанием, лёгкие — с водным режимом.

Разные фракции обычно представлены различными минералами. Так, в крупных преобладает кварц, в мелких — каолинит, монтмориллонит. По фракциям различается способность образовывать с гумусом органоминеральные соединения.

Методы определения гранулометрического состава грунтов можно разделить на прямые и косвенные.

К прямым относятся методы, основанные на непосредственном (микрометрическом) измерении частиц в поле зрения оптических и электронных микроскопов или с помощью других электронных и электронно-механических устройств. В практике прямые (микрометрические) методы не получили широкого распространения.

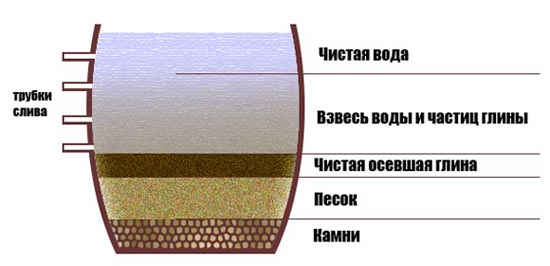

К косвенным относятся методы, которые базируются на использовании различных зависимостей между размерами частиц, скоростью осаждения их в жидкой и воздушной средах и свойствами суспензии. Это группа методов, основанных на использовании физических свойств суспензии (ареометрический, оптический и др.) или моделирующих природную седиментацию (пипеточный, отмучивания и др.).

Ареометрический метод основан на последовательном определении плотности суспензии грунта через определенные промежутки времени с помощью ареометра. По результатам определений рассчитывают диаметр и количество определяемых частиц по формуле или с помощью номограммы. Этим методом определяют содержание в грунте частиц диаметром менее 0,1 мм. Содержание фракций крупнее 0,1 мм определяют ситовым методом.

При отстаивании суспензии частицы грунта, подчиняясь закону силы тяжести, падают на дно сосуда, и плотность суспензии уменьшается. Соответственно ареометр по мере выпадения частиц постепенно погружается в суспензию глубже и глубже.

Пипеточный метод используется для определения гранулометрического состава глинистых грунтов в комбинации с ситовым. Этот метод основан на разделении частиц грунта по скорости их падения в спокойной воде.

Через определенные интервалы времени пипеткой из суспензии грунта с различных глубин отбирают пробы, которые затем высушивают и взвешивают.

К косвенным методам также относится и полевой метод Рутковского, который дает приближенное представление о гранулометрическом составе грунтов. В основу метода положены:

- различная скорость падения частиц в воде в зависимости от их размера;

- способность глинистых частиц набухать в воде.

С помощью метода Рутковского выделяют три основные фракции: глинистую, песчаную и пылеватую. В полевых условиях на практике этот метод целесообразно применять для определения песков пылеватых и супесей.

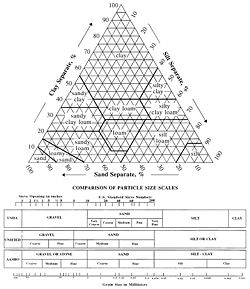

В особую группу выделяют методы определения размеров частиц с помощью ситовых наборов. Они занимают промежуточное положение между прямыми и косвенными методами и широко используются в практике самостоятельно или в комбинации с другими методами.

Ситовой метод – один из основных в практике исследований грунтов для строительства. Метод используется для определения гранулометрического состава крупнообломочных и песчаных грунтов, а также крупнозернистой части пылевато-глинистых грунтов.

Сущность метода заключается в рассеве пробы грунта с помощью набора сит. Для разделения грунта на фракции ситовым методом без промывки водой применяют сита с отверстиями диаметром 10; 5; 2; 1; 0,5 мм; с промывкой водой – сита с размером отверстий 10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1 мм. Ситовой метод с промывкой водой обычно применяют для определения гранулометрического состава мелких и пылеватых песков.[3]

При определении гранулометрического состава почв выявляется процентное содержание фракций механических элементов. Например, почва содержит 23,4% физической глины.

Влияние гранулометрического состава на продуктивность растений[править | править код]

Продуктивность растений на почвах различного гранулометрического состава может существенно различаться, что объясняется различием в свойствах почв.Оптимальный гранулометрический состав зависит от условий влагообеспеченности и технологии возделывания.В засушливых условиях низкий запас влаги в лёгких почвах (супесях и песках) и слабый капиллярный подъём приводят к существенному снижению урожайности. В условиях хорошего и избыточного увлажнения такие почвы лучше аэрируются и растения на них чувствуют себя лучше.Низкий запас элементов питания в лёгких почвах можно легко устранить при внесении удобрений, которые имеют высокую эффективность на таких почвах вследствие малой буферности.

- ↑ ГОСТ 27593-88(2005). ПОЧВЫ. Термины и определения. УДК 001.4:502.3:631.6.02:004.354

- ↑ Качинский Н.А. Механический и микроагрегатный состав почвы, методы его изучения. — Москва: Изд-во АН СССР, 1958. — С. 25. — 191 с.

- ↑ ГОСТ 12536-79 Методы определения гранулометрического состава грунтов

Гранулометрический состав горных пород — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Гранулометри́ческий соста́в го́рных поро́д (фракционный состав) — относительное содержание в горной породе частиц различных размеров независимо от их химического или минералогического состава.

Гранулометрический состав — важный показатель физических свойств и структуры материала. Общепринятой классификации по данным гранулометрического состава не существует, что связано с различием целей и объектов, для которых производится определение гранулометрического состава. В геологии (литологии), горном деле, обогащении полезных ископаемых, грунтоведении, почвоведении, технологии строительных материалов и других областях техники применяют различные классификации и шкалы классов (фракций) крупности[1].

Классы (фракции) обычно обозначают в мм, в обогащении полезных ископаемых классы крупнее и мельче данного размера — знаками плюс и минус соответственно. В геологии при оценке осадочных горных пород различают (в скобках указан размер частиц):

- валуны крупные (свыше 500 мм),

- валуны средние (500—250 мм),

- валуны мелкие (250—100 мм),

- гальку (100—10 мм),

- гравий крупный (10—5 мм),

- гравий мелкий (5—2 мм),

- песок грубый (2—1 мм),

- песок средний (0,5—0,25 мм),

- песок мелкий (0,25—0,1 мм),

- алеврит (0,1—0,05 мм),

- пыль (0,05—0,005 мм),

- глину (до 0,005 мм).

В горном деле гранулометрический состав горной массы, отделённой от массива, используют для оценки результатов буровзрывных работ, качества продуктов обогащения и учитывают при выборе типа и параметров технологического оборудования в карьерах, на шахтах, дробильно-сортировочных, обогатительных, окомковательных фабриках[1].

Определение гранулометрического состава[править | править код]

Для определения гранулометрического состава всей массы руды, состоящей из мелких частиц различных размеров и неправильной формы, проводят следующие анализы:

- ситовые,

- седиментационные или дисперсионные,

- микроскопические.

- Шинкоренко С. Ф. Справочник по обогащению руд черных металлов. — Москва: Недра, 1980. — 527 с.

Гранулометрический состав — это… Что такое Гранулометрический состав?

Гранулометри́ческий соста́в (механический состав, почвенная текстура) — относительное содержание в почве, горной породе или искусственной смеси частиц различных размеров независимо от их химического или минералогического состава. Гранулометрический состав является важным физическим параметром, от которого зависят многие аспекты существования и функционирования почвы, в том числе плодородие.

Гранулометрический состав [1] — содержание в почве механических элементов, объединенных по фракции.

Фракции частиц при гранулометрическом анализе почв

В почвах и породах могут находиться частицы диаметром как менее 0,001 мм, так и более нескольких сантиметров. Для подробного анализа весь возможный диапазон размеров делят на участки, называемые фракциями. Единой классификации частиц не существует.

Исторически первая классификация фракций предложена А. Аттербергом в 1912 и была основана на изучении физических свойств монофракциальных смесей. Их анализ показал резкие качественные различия, в частности, в липкости при достижении размеров 0,002, 0,02 и 0,2 мм.

Шкала Аттерберга легла в основу более новых зарубежных классификаций. В СССР и России была принята несколько иная классификация Н. А. Качинского.

| Шкала Качинского | |

|---|---|

| Граничные значения, мм | Название фракции |

| до 0,001 | Ил |

| 0,001—0,005 | Мелкая пыль |

| 0,005—0,01 | Средняя пыль |

| 0,01—0,05 | Крупная пыль |

| 0,05—0,25 | Тонкий песок |

| 0,25—0,5 | Средний песок |

| 0,5—1 | Крупный песок |

Вместе с этими в классификации Качинского выделяются фракции физического песка и физической глины, соответственно, крупнее и мельче 0,01 мм. 1—3 мм — фракция гравия, крупнее 3 мм — каменистая часть почвы.

Классификации почв по гранулометрическому составу

В настоящее время получили распространение два основных принципа построения классификаций:

- На основании содержания физической глины с учётом доминирующей фракции и типа почвообразования. Разработана Н.А. Качинским и принята в России и в некоторых других странах.

Треугольник Ферре

Треугольник Ферре- На основании относительного содержания фракций песка, пыли и глины по Аттербергу. Международная классификация, классификации общества почвоведов (SSSA) и общества агрономов (ASSA) США. Для определения названия почвы используют треугольник Ферре.

Однозначного перехода от одной классификации к другой не существует, однако используя кумулятивную кривую выражения результатов гранулометрического состава можно назвать почву по обеим классификациям.

Влияние гранулометрического состава на свойства почв и пород

Гранулометрический состав определяет многие физические свойства и водно-воздушный режим почв, а также химические, физико-химические и биологические свойства.

Меньший диаметр частиц означает большую удельную поверхность, а это, в свою очередь — большие величины ёмкости катионного обмена, водоудерживающей способности, лучшую агрегированность, но меньшую порозность. Тяжёлые почвы могут иметь проблемы с воздухосодержанием, лёгкие — с водным режимом.

Разные фракции обычно представлены различными минералами. Так, в крупных преобладает кварц, в мелких — каолинит, монтмориллонит. По фракциям различается способность образовывать с гумусом органоминеральные соединения.

Методы определения (гранулометрия)

- Ситовой гранулометрический анализ — этот метод применяется для определения гранулометрического

состава песчаных и супесчаных почв.Разделение материала на гранулометрические фракции производится при помощи стандартного набора сит с последующим взвешиванием выделенных фракций.

Способы выражения

При определении гранулометрического состава почв выявляется процентное содержание фракций механических элементов. Например, почва содержит 23,4% физической глины.

Влияние гранулометрического состава на продуктивность растений

Продуктивность растений на почвах различного гранулометрического состава может существенно различаться, что объясняется различием в свойствах почв. Оптимальный гранулометрический состав зависит от условий влагообеспеченности и технологии возделывания. В засушливых условиях низкий запас влаги в лёгких почвах (супесях и песках) и слабый капиллярный подъём приводят к существенному снижению урожайности. В условиях хорошего и избыточного увлажнения такие почвы лучше аэрируются и растения на них чувствуют себя лучше. Низкий запас элементов питания в лёгких почвах можно легко устранить при внесении удобрений, которые имеют высокую эффективность на таких почвах вследствие малой буферности.

См. также

- Микроагрегатный состав

- Агрегатный состав

Примечания

- ↑ ГОСТ 27593-88(2005). ПОЧВЫ. Термины и определения. УДК 001.4:502.3:631.6.02:004.354

Гранулометрический состав Википедия

Гранулометри́ческий соста́в (механический состав, почвенная текстура) — относительное содержание в почве, горной породе или искусственной смеси частиц различных размеров независимо от их химического или минералогического состава. Гранулометрический состав является важным физическим параметром, от которого зависят многие аспекты существования и функционирования почвы, в том числе плодородие.

Гранулометрический состав [1] — содержание в почве механических элементов, объединенных по фракции.

Фракции частиц при гранулометрическом анализе почв

В почвах и породах могут находиться частицы диаметром как менее 0,001 мм, так и более нескольких сантиметров. Для подробного анализа весь возможный диапазон размеров делят на участки, называемые фракциями. Единой классификации частиц не существует.

Исторически первая классификация фракций предложена А. Аттербергом в 1912 и была основана на изучении физических свойств монофракциальных смесей. Их анализ показал резкие качественные различия, в частности, в липкости при достижении размеров 0,002, 0,02 и 0,2 мм.

Шкала Аттерберга легла в основу более новых зарубежных классификаций. В СССР и России была принята несколько иная классификация Н. А. Качинского[2].

| Граничные значения, мм | Название фракции |

|---|---|

| <0,0001 | Коллоиды |

| 0,0001—0,0005 | Тонкий ил |

| 0,0005—0,001 | Грубый ил |

| 0,001—0,005 | Мелкая пыль |

| 0,005—0,01 | Средняя пыль |

| 0,01—0,05 | Крупная пыль |

| 0,05—0,25 | Тонкий песок |

| 0,25—0,5 | Средний песок |

| 0,5—1 | Крупный песок |

| 1—3 | Гравий |

| больше 3 | Каменистая часть почвы |

Вместе с этими в классификации Качинского выделяются фракции физического песка и физической глины, соответственно, крупнее и мельче 0,01 мм.

Классификации почв по гранулометрическому составу

В настоящее время получили распространение два основных принципа построения классификаций:

- На основании содержания физической глины с учётом доминирующей фракции и типа почвообразования. Разработана Н.А. Качинским и принята в России и в некоторых других странах.

- На основании относительного содержания фракций песка, пыли и глины по Аттербергу. Международная классификация, классификации общества почвоведов (SSSA) и общества агрономов (ASSA) США. Для определения названия почвы используют треугольник Ферре.

Однозначного перехода от одной классификации к другой не существует, однако используя кумулятивную кривую выражения результатов гранулометрического состава можно назвать почву по обеим классификациям.

Влияние гранулометрического состава на свойства почв и пород

Гранулометрический состав определяет многие физические свойства и водно-воздушный режим почв, а также химические, физико-химические и биологические свойства.

Меньший диаметр частиц означает большую удельную поверхность, а это, в свою очередь — большие величины ёмкости катионного обмена, водоудерживающей способности, лучшую агрегированность, но меньшую прочность. Тяжёлые почвы могут иметь проблемы с воздухосодержанием, лёгкие — с водным режимом.

Разные фракции обычно представлены различными минералами. Так, в крупных преобладает кварц, в мелких — каолинит, монтмориллонит. По фракциям различается способность образовывать с гумусом органоминеральные соединения.

Методы определения (гранулометрия)

Методы определения гранулометрического состава грунтов можно разделить на прямые и косвенные.

К прямым относятся методы, основанные на непосредственном (микрометрическом) измерении частиц в поле зрения оптических и электронных микроскопов или с помощью других электронных и электронно-механических устройств. В практике прямые (микрометрические) методы не получили широкого распространения.

К косвенным относятся методы, которые базируются на использовании различных зависимостей между размерами частиц, скоростью осаждения их в жидкой и воздушной средах и свойствами суспензии. Это группа методов, основанных на использовании физических свойств суспензии (ареометрический, оптический и др.) или моделирующих природную седиментацию (пипеточный, отмучивания и др.).

Ареометрический метод основан на последовательном определении плотности суспензии грунта через определенные промежутки времени с помощью ареометра. По результатам определений рассчитывают диаметр и количество определяемых частиц по формуле или с помощью номограммы. Этим методом определяют содержание в грунте частиц диаметром менее 0,1 мм. Содержание фракций крупнее 0,1 мм определяют ситовым методом.

Устройство ареометра основано на законе Архимеда: всякое погруженное в жидкость тело теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость. При постоянном объеме тела, погруженного в жидкость, более тяжелой жидкости будет вытеснено меньше, а более легкой – больше. Таким образом в легкую жидкость тело будет погружено на большую глубину, в тяжелую на меньшую. Следовательно, чем больше концентрация суспензии, тем больше её плотность и меньше глубина, на которую погружается в неё ареометр.

При отстаивании суспензии частицы грунта, подчиняясь закону силы тяжести, падают на дно сосуда, и плотность суспензии уменьшается. Соответственно ареометр по мере выпадения частиц постепенно погружается в суспензию глубже и глубже.

Пипеточный метод используется для определения гранулометрического состава глинистых грунтов в комбинации с ситовым. Этот метод основан на разделении частиц грунта по скорости их падения в спокойной воде.

Через определенные интервалы времени пипеткой из суспензии грунта с различных глубин отбирают пробы, которые затем высушивают и взвешивают.

К косвенным методам также относится и полевой метод Рутковского, который дает приближенное представление о гранулометрическом составе грунтов. В основу метода положены:

- различная скорость падения частиц в воде в зависимости от их размера;

- способность глинистых частиц набухать в воде.

С помощью метода Рутковского выделяют три основные фракции: глинистую, песчаную и пылеватую. В полевых условиях на практике этот метод целесообразно применять для определения песков пылеватых и супесей.

В особую группу выделяют методы определения размеров частиц с помощью ситовых наборов. Они занимают промежуточное положение между прямыми и косвенными методами и широко используются в практике самостоятельно или в комбинации с другими методами.

Ситовой метод – один из основных в практике исследований грунтов для строительства. Метод используется для определения гранулометрического состава крупнообломочных и песчаных грунтов, а также крупнозернистой части пылевато-глинистых грунтов.

Сущность метода заключается в рассеве пробы грунта с помощью набора сит. Для разделения грунта на фракции ситовым методом без промывки водой применяют сита с отверстиями диаметром 10; 5; 2; 1; 0,5 мм; с промывкой водой – сита с размером отверстий 10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1 мм. Ситовой метод с промывкой водой обычно применяют для определения гранулометрического состава мелких и пылеватых песков.[3]

Способы выражения

При определении гранулометрического состава почв выявляется процентное содержание фракций механических элементов. Например, почва содержит 23,4% физической глины.

Влияние гранулометрического состава на продуктивность растений

Продуктивность растений на почвах различного гранулометрического состава может существенно различаться, что объясняется различием в свойствах почв.Оптимальный гранулометрический состав зависит от условий влагообеспеченности и технологии возделывания.В засушливых условиях низкий запас влаги в лёгких почвах (супесях и песках) и слабый капиллярный подъём приводят к существенному снижению урожайности. В условиях хорошего и избыточного увлажнения такие почвы лучше аэрируются и растения на них чувствуют себя лучше.Низкий запас элементов питания в лёгких почвах можно легко устранить при внесении удобрений, которые имеют высокую эффективность на таких почвах вследствие малой буферности.

См. также

Примечания

- ↑ ГОСТ 27593-88(2005). ПОЧВЫ. Термины и определения. УДК 001.4:502.3:631.6.02:004.354

- ↑ Качинский Н.А. Механический и микроагрегатный состав почвы, методы его изучения. — Москва: Изд-во АН СССР, 1958. — С. 25. — 191 с.

- ↑ ГОСТ 12536-79 Методы определения гранулометрического состава грунтов

Гранулометрический состав

В комплексе исследований физических свойств грунтов наша компания ООО «ГеоЭкоСтройАнализ» профессионально занимается изучением их гранулометрического состава.

В комплексе исследований физических свойств грунтов наша компания ООО «ГеоЭкоСтройАнализ» профессионально занимается изучением их гранулометрического состава.

Гранулометрическим составом называют распределение зерен (кусков) в соответствии с их крупностью в горных массах, горных породах, почвах, искусственных продуктах. Для определения гранулометрического состава принимают проценты их крупности по отношению к массе образца породы или к количеству зерен.

Гранулометрический состав является важнейшим показателем, определяющим физические свойства и структуру материала. Общепринятую классификацию на основании различных гранулометрических составов не создали, так как слишком различны объекты и цели исследования. В различных сферах и отраслях существует целый ряд классификаций и шкал классов (фракций) по определению крупности.

Для обозначения классов (фракций) обычно используют миллиметры (мм). В геологических исследованиях приняты следующие обозначения осадочных горных пород:

Свыше 500-т мм – валуны крупные;

От 500-т до 250-ти мм – валуны средние;

От 250-ти до 100-а мм – валуны мелкие;

От 100-а до 10-ти мм – галька;

От 10-ти до 5-ти мм – гравий крупный;

От 5-ти до 2-х мм – гравий мелкий;

От 2-х до 1-го мм – песок грубый;

От 0,5-ти до 0,25-ти мм – песок средний;

От 0,25-ти до 0,1-го мм – песок мелкий;

От 0,1-го до 0,05-ти мм – алеврит;

От 0,05-ти до 0,005-ти мм – пыль;

До 0,005ти – глина.

На основании полученных данных о гранулометрическом составе горной массы, которая отделена от массива, оценивают результаты буровзрывных работ, определяют качество продуктов обогащения. Также по гранулометрическому составу выбирают технологическое оборудование, его параметры и тип, которым затем оснащают шахту, окомковательную, обогатительную, дробильно-сортировочную фабрику.

Для определения гранулометрического состава углей и руд, а также неметаллорудных материалов, существуют стандарты, разработанные в соответствии с определенными потребителями минерального сырья. Для определения гранулометрического состава наши специалисты используют комплекс прямых и косвенных методов гранулометрии, в зависимости от того, какая цель ставится при исследовании, и частицы каких размеров подвергаются изучению.

Гранулометрический состав можно представить, как дискретную или непрерывную зависимость между содержанием частиц и их размерами. Для того, чтобы определить дискретную зависимость, производится подразделение интервала размеров частиц исследуемого вещества на несколько классов (фракции). Информация о гранулометрическом составе представлена в качестве процентного содержания всех фракционных частиц.

Ситовой анализ заключается в грохочении проб на различных ситах. Этот метод дает возможность классифицировать частицы по крупности. Данные по величине фракции показывают, какие частицы содержатся в данном диапазоне размеров, которым ограничена фракция. На основании полученных данных строят кривую распределения, непрерывную зависимость, которую называют графическим изображением гранулометрического состава.

Ось абсцисс кривой распределения служит для откладывания размеров частиц, ось ординат становится местом суммарного содержания всех частиц. Кривая распределения выглядит, как интегральная (суммарная) кривая. Определяя гранулометрический состав строительных материалов, в результате анализа иногда получают треугольник.

Получив результаты анализа гранулометрического состава, приступают к составлению таблиц. В них отражается информация по классу, выходу от отдельных классов, суммарному (кумулятивному) выходу по плюсу, другие необходимые данные.

Данные по гранулометрическому составу продуктов, образующихся взрывным и механическим дроблением горных пород, служат для отражения вероятностного процесса образования кусков (зерен) разной крупности после их разрушения. Графики показывают, что, чем больше допустимый размер кусков, тем меньше количество крупной фракции представленной породы, для которой требуется вторичное дробление.

гранулометрический состав — это… Что такое гранулометрический состав?

- гранулометрический состав

4.2.43 гранулометрический состав (particle size distribution): Распределение твердого топлива из бытовых отходов на фракции по размеру частиц.

3.2.6 гранулометрический состав: Количественное соотношение частиц различной крупности в дисперсных грунтах.

3.3 гранулометрический состав: Процентное содержание по массе различных фракций минерального заполнителя в асфальтобетонной смеси, дающих в сумме 100 %.

3.3.2. Гранулометрический состав — важный экологический показатель, определяет плодородие почвы, ее фильтрационную и водоудерживающую способности. Как правило, легкие почвы (пески и супеси) быстрее прогреваются солнцем и оттаивают весной. Богатые илистыми частицами глинистые почвы обладают более высокой сорбционной способностью, обеспеченность элементами питания этих почв выше. Все эти свойства имеют прямую связь с содержанием гумуса, экологическими функциями почвы (сорбционными, продукционными, водно-воздушными и т.д.), микробиологическими свойствами (легкие почвы всегда содержат меньше микроорганизмов, в том числе и патогенных, они химически более чистые). Гранулометрический состав измеряется через содержание физической глины (частиц < 0,01 мм), в % [1, 2].

По содержанию физической глины городские почвы можно сгруппировать следующим образом:

рыхлопесчаные — 0 — 5 %; связнопесчаные — 5 — 10 %; супесчаные — 10 — 20 %; легкосуглинистые — 20 — 30 %; среднесуглинистые — 30 — 40 %; тяжелосуглинистые — 40 — 50 %; легкоглинистые — 50 — 60 %; средне- и тяжелоглинистые — > 65 %.

Гранулометрический состав

Количественная характеристика топлива по размеру кусков

Смотри также родственные термины:

80 гранулометрический состав горной породы

Распределение по размерам количества в горной массе или породе составляющих ее кусков, зерен, частиц

80 гранулометрический состав горной породы

Распределение по размерам количества в горной массе или породе составляющих ее кусков, зерен, частиц

3.7 гранулометрический состав грунта: Процентное содержание первичных (не агрегированных) частиц различной крупности по фракциям, выраженное по отношению их массы к общей массе грунта.

3.5 гранулометрический состав грунта : Содержание по массе групп частиц грунта различной крупности по отношению к общей массе абсолютно сухого грунта.

4.6 гранулометрический состав загрязнителя: Содержание загрязняющих частиц в размерных группах (фракциях) в единице объема дисперсионной среды, выраженное в процентах общего количества частиц в анализируемой пробе.

26. Гранулометрический состав почвы

Содержание в почве механических элементов, объединенных по фракции

123. Гранулометрический состав угля

Ндп. Ситовый состав угля

Е. Granular composition

Количественная характеристика угля по размеру кусков

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

- Гранулометрический (фракционный) состав

- гранулометрический состав горной породы

Смотреть что такое «гранулометрический состав» в других словарях:

Гранулометрический состав — (a. granulometric composition; н. Kornverteilung; ф. composition granulometrique, granulometrie; и. composicion granulometrica, granulometria) распределение зёрен (кусков) по крупности в массивах г. п., горной массе, почве или… … Геологическая энциклопедия

гранулометрический состав — Количественное распределение частиц пробы в зависимости от их размера, выражается в процентах массы, прошедшей или оставшейся на выбранных ситах, по отношению ко всей массе пробы. [ГОСТ Р 50724.3 94] Тематики ферросплавы … Справочник технического переводчика

гранулометрический состав — Содержание в горной породе или почве зерен разного размера, выраженное в процентах от массы или количества зерен исследованного образца … Словарь по географии

Гранулометрический состав — (механический состав, почвенная текстура) относительное содержание в почве, горной породе или искусственной смеси частиц различных размеров независимо от их химического или минералогического состава. Гранулометрический состав является… … Википедия

гранулометрический состав — granuliometrinė sudėtis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Procentinis skirtingų matmenų dalelių kiekis birioje medžiagoje. atitikmenys: angl. fractional composition; granulometric composition vok. Kornaufbau, m;… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

гранулометрический состав — granuliometrinė sudėtis statusas T sritis chemija apibrėžtis Procentinis skirtingų matmenų dalelių kiekis birioje medžiagoje. atitikmenys: angl. fractional composition; grading; granulometric composition rus. гранулометрический состав;… … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

гранулометрический состав — granuliometrinė sudėtis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. fractional composition; granulometric composition vok. Kornaufbau, m; Korngrößenverteilung, f; Kornzusammensetzung, f rus. гранулометрический состав, m; фракционный состав, m… … Fizikos terminų žodynas

гранулометрический состав — granuliometrinė sudėtis statusas Aprobuotas sritis statyba apibrėžtis Įvairių medžiagų (grunto, nešmenų, skaldos ir t. t.) įvairaus dydžio dalelių masių procentai tirtame bandinyje, prilyginant jo masę 100%. atitikmenys: angl. grading; grain size … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Гранулометрический состав — ситовой состав, зерновой состав количественное распределение частиц в пробе в зависимости от размера, выраженное в % по массе продукта, прошедшего через сито (набор сит) или оставшегося на каждом сите (наборе сит) … Энциклопедический словарь по металлургии

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ — ситовой состав, зерновой состав количественное распределение частиц в пробе в зависимости от размера, выраженного в % по массе продукта, прошедшего через сито (набор сит) или оставшегося на каждом сите (наборе сит) … Металлургический словарь

цели определения, популярные методы, такие как ситовый или ареометрический, расчет степени неоднородности

Гранулометрический состав грунта – это определенное содержание по весу разнофракционных частиц, выражающееся в их процентном отношении к массе сухих проб, взятых для анализа.

Гранулометрический состав грунта – это определенное содержание по весу разнофракционных частиц, выражающееся в их процентном отношении к массе сухих проб, взятых для анализа.

Отборы конкретных образцов осуществляют согласно требований ГОСТа 12071-2000, где микроагрегатный состав определяется по весовому содержанию твердых водостойких составляющих частиц.

Методы анализа гранулометрического состава изложены в межгосударственном стандарте — ГОСТе 12536-79.

Цели исследования

Актуальность определения гранулометрического состава грунта обуславливается широким спектром работ, для выполнения которых необходимы сведения о водорастворяемых частицах.

Такой анализ проводится для решения следующих вопросов:

- определения классификации грунтов на определенной территории;

- оценки пригодности грунтового состава для применения в качестве насыпных сооружений для земляных плотин, дамб и дорог;

- расчета обратных фильтров;

- вычисления степени водопроницаемости несвязанных и рыхлых смесей;

- выбора наиболее подходящих отверстий для установки фильтров скважин бурового типа;

- оценки грунтов для возможности их использования как наполнителя при изготовлении цементно-бетонных смесей и стройматериалов;

- вычисления потенциально возможного проседания почвы в фильтрующих плотинах, выемках и котлованах.

Гранулометрический анализ позволяет вычислить важнейшие характеристики грунта: степень усадки, пористость, сопротивление сдвигу, пластичность, сжимаемость и капиллярность.

Виды обломочных несцементированных грунтов

Исходя из неоднородного состава, существует определенная классификация, позволяющая соотносить исследуемые образцы к одной из категорий.

Выделяют такие виды обломочных несцементированных грунтов:

- песчаные;

- суглинки;

- супеси;

- крупнообломочные;

- глиняные.

В основе данной классификации лежит принцип фракционного размера обломков, от чего напрямую зависят свойства, в том числе степени водопоглощения и водорастворения.

Крупнообломочные

Это несвязные крупнодисперсные фракции, сформированные в результате воздействия водных потоков и ледников на скальные породы.

Это несвязные крупнодисперсные фракции, сформированные в результате воздействия водных потоков и ледников на скальные породы.

В их составе свыше 50% частиц, диаметр которых превышает 2 мм.

Подразделяются на два вида: с высоким содержанием песчаных (свыше 40%) и глинистых (свыше 30%) частиц.

Они могут быть достаточно однородными, однако все они характеризуются степенью водонасыщения, текучестью и уровнем влажности.

Такие грунты образуются в результате сильного выветривания горных пород.

Щебенистые

Разновидность галечниковых грунтов плотностью от 1,2 до 3 г/см3, представляющие собой раздробленную в результате естественных причин скальную породу.

Частицы в виде щебеночных обломков, имеют размеры от 10 до 200 мм, причем разной формы (игловатая, пластинчатая). Данные грунты в сухом состоянии обладают крайне низкой способностью связываться между собой.

Грунт характеризуется низкой способностью к сжатию, давая эффективную основу для фундамента строений.

Дресвяные/гравийные

Дресвяные и гравийные грунты – это обломочная категория грунтовых составов, имеющая частицы окатанного типа, размером от 3 до 70 мм. Чаще всего такие грунты располагаются в поймах рек, рядом с озерами, прудами и морями.

В сухом состоянии они обладают очень маленьким процентом связности.

Различный минералогический состав частиц, составляющих такие грунты, придает ему определенную скелетность, неплохую прочность и устойчивость.

Песчаные

Песчаные грунты – это смесевые частицы разрушенных твердых (горных) пород, включающих в себя зерна кварца и ряда других минералов.

В зависимости от особенностей входящих в состав такого грунта элементов он может иметь высокую, среднюю или низкую плотность. По характеристикам он относится к несвязному минеральному типу, размеры частиц которого составляют от 0,05 до 2 мм в объеме, не больше 50%.

Крупный и гравелистый песок

Песок гравелистого типа состоит из песчинок, размерами от 0,28 мм до 5-6 мм и обладает хорошей несущей способностью за счет плотности 5,5-6,5 кг/см2.

Песок гравелистого типа состоит из песчинок, размерами от 0,28 мм до 5-6 мм и обладает хорошей несущей способностью за счет плотности 5,5-6,5 кг/см2.

Достаточно схожими свойствами обладает крупный песок, где размеры песчинок составляют от 0,30 до 2 мм.

В состав обоих типов песка входят такие минералы, как полевой шпат (8%), кварц (70%), кальцит (3%) и прочие (11%).

Примечательно, что свойство грунта в плане хорошей несущей способности не зависит от объема влаги, присутствующей в составе гравелистого и крупного песка.

Средний и мелкий песок

Мелкий песок состоит из песчинок, размерами от 1,5 до 2,0, а средний – от 2,0 до 3,0 мм. Такие песчаные составы имеют в среднем плотность порядка 3-5 кг/см2, которая дает им высокую несущую способность.

В отличие от крупного и среднего, мелкий песок при насыщении влагой теряет свои прочностные свойства, которые уменьшаются в 2 раза.

Пылеватые частицы

По своему минеральному составу пылеватые частицы – это практически чистый кварц, реже — полевые шпаты с примесью других минералов. Размеры таких составов от 0,050 до 0,001 мм.

В сухом состоянии они обладают крайне слабой связанностью, имеют низкий уровень пластичности. Хороший капиллярный состав позволяет поднимать воду на высоту до 2,5-3 м.

Водопроницаемость таких грунтов крайне низкая. Пылеватые частицы при соприкосновении с влагой способны принимать состояние плывунов.

Суглинок и глинистые частицы

Суглинок – рыхлая порода осадочного типа, содержащая в среднем от 10 до 30% глинистых веществ, размером менее 0,005 мм. В таком грунте может присутствовать супесь – песчаные частицы с содержанием глинистых примесей в объеме до 10%, которые по своим характеристикам очень схожи с песчаными грунтами.

В песчаных суглинках содержится в основном кварц с воднорастворимыми солями, а в глинистых – минералы монтмориллонит, иллит и каолинит.

Методы определения состава грунтовой смеси

Для определения состава используется принцип расчленения грунтовой смеси на определенные группы, схожие по своему составу и специально отобранные для пробы. Размеры частиц определяется в миллиметрах, а вес – в граммах.

Существуют различные методики определения такого состава, главными из которых являются ситовой, ареометрический, пипеточный и отмучивание.

Ситовой

В его основе – использование набора сит с отверстиями, размерами 0,25; 0,1; 1; 0,5; 5; 2; 10 мм, а также специальной машины для просеивания с поддоном.

Благодаря такому просеиванию удается определить и визуально увидеть состав грунта, а также процентное соотношение имеющихся в нем минералов и компонентов.

Для получения объективного анализа следует внимательно отнестись к вычислению массы средней пробы грунта, которая должна иметь следующие значения:

- При частицах, размерами до 2 мм — 100 г.

- При частицах, размерами выше 2 мм (до 10% от общего веса) – 500 г.

- При частицах, размерами выше 2 мм (10-30% от общего веса) – 1000 г.

- При частицах, размерами выше 2 мм (свыше 30% от общего веса) – 2000 г.

Для будущего анализа среднюю пробу определяют методом квартования (разделения взятых проб).

Ареометрический

Основан на учете изменения плотности суспензии, которая замеряется по мере отстаивания с помощью специального прибора – ареометра.

Предварительно отбирается проба, где используется метод квартования, при котором смесь проходит дополнительно через сито, с диаметром отверстий до 1 мм.

Масса средней пробы составляет:

- Для супесей – 40 г.

- Для глин – 20 г.

- Для суглинков – 30 г.

После определения процентного содержания смесей грунта при помощи ареометра, вычисляют содержание каждой отдельной фракции. Здесь используют метод последовательного вычитания меньшей величины из большей. Пробу отбирают с учетом природной влажности.

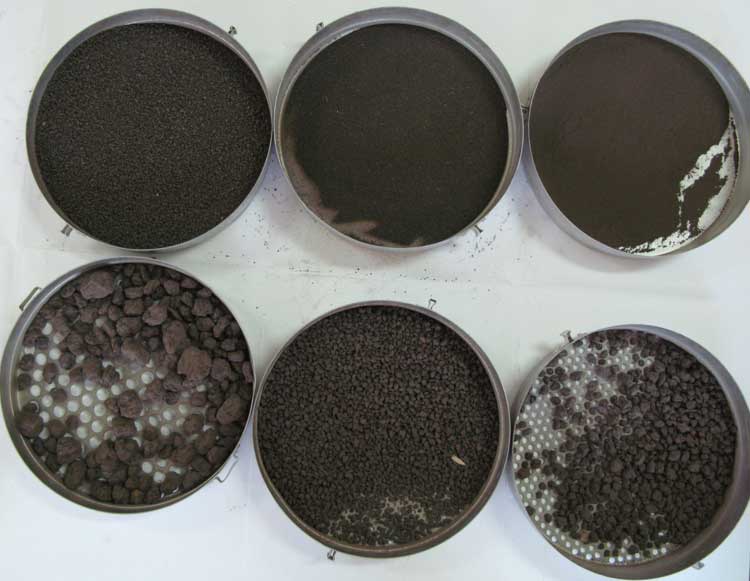

Метод отмучивания

Суть методики заключается в определении содержания пылеобразных и глинистых частиц по изменению масса песка после предварительного отмучивания частиц. Для выполнения испытания используется сушильный шкаф, цилиндрическое ведро или сосуд и секундомер.

В ходе проведения испытания просеянный и высушенный до постоянной массы песок (1000 г) помещают в ведро и заливают водой, после чего выдерживают так 2 часа.

Цилиндрическое ведро

Параллельно из воды удаляются все посторонние частицы и глинистые примеси. Промывку производят несколько раз. После того, как вода в ходе промывки станет чистой, можно приступать к сливу суспензии через нижнее отверстие в сосуде.

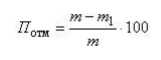

Далее остается только вычислить содержание в песке отмучиваемых глинистых частиц по формуле:

где:

- m – вес высушенной навески до процесса отмучивания

- m1 — вес высушенной навески после процесса отмучивания

Пипеточный

При таком способе содержание глинистых и пылеобразных частиц определяется путем выпаривания суспензии (получаемой при промывке песка и взвешивании сухого остатка), отобранной с помощью пипетки.

Метод заключается в перемешивании песка, залитого водой в специальном сосуде, а также ополаскиванием путем переливания суспензии во второе ведро.

Металлический цилиндр с пипеткой мерного типа

Спустя 1,5-2 минуты, когда осадок ляжет на дно. С помощью мерной пипетки берут пробу и выливают все содержимое на предварительно взвешенный стакан. Полученную суспензию выпаривают в специальном сушильном шкафу.

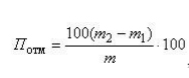

Результат обрабатывается по формуле:

где:

- m — масса навески песка, г;

- m 1- вес чашки для выпаривания жидкости, г;

- m 2- вес чашки с уже выпаренным порошком, г.

Расчет степени неоднородности гранулометрического состава песчаного грунта

С целью определения пригодности песчаного грунта для выполнения тех или иных работ часто требуется просчет степени неоднородности его гранулометрического состава.

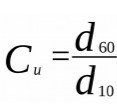

Для этого существует специальная формула:

где:

- d60 – диаметр частиц, которых в данной смеси содержится меньше 60% по массе;

- d10 – диаметр частиц, которых в данной смеси содержится меньше 10% по массе

Если получившееся в результате расчета значение Сu≥3, то к наименованию песчаного грунта добавляют такое слово, как «неоднородный». Если же Сu<3, то слово «однородный».

Полезное видео

Смотрите интересный видеоматериал, в котором наглядно показан один из методов определения гранулометрического состава грунта.

Заключение

Чтобы получить объективные данные относительно гранулометрического состава исследуемого грунта используют разные методы расчета. Это позволяет исключить вероятность ошибок при получении результатов, добившись максимальной точности в плане выявления процентного соотношения сухого остатка, плотности и размера внутренних фракций.

Вконтакте

Google+

Одноклассники

Мой мир