Фома: апостол и «авантюрист» — Православный журнал «Фома»

Неверующий апостол — так чаще всего называют Фому, одного из двенадцати ближайших учеников Христа. В Евангелиях о нем сказано немного, буквально несколько слов, но из жития и апокрифов известно, что с проповедью Воскресения Христова он дошел дальше всех — до самой Индии, а по пути привел ко Христу несколько народов. Как это возможно для слабого верой человека? И был ли он таким на самом деле? Почему мощи Фомы, погибшего в Индии, находятся в Италии? В преддверии дня памяти апостола Фомы — 19 октября — попробуем найти ответы на эти вопросы.

Начнем с того, что нам доподлинно известно об этом человеке. В Священном Писании апостола Фому упоминают все Евангелисты, однако Иоанн уделяет ему внимание более других, не просто перечисляя его среди учеников, но и раскрывая какие-то черты его характера, личностные свойства. Кстати, имя «Фома» имеет семитский корень, который можно перевести как «делиться пополам, удваиваться». Возможно, поэтому у Фомы было прозвище Близнец. Но некоторые гностики, в среде которых этот апостол особенно почитался, считали его в буквальном смысле слова близнецом Господа Иисуса Христа: якобы он был внешне очень похож на Спасителя. Хотя, пожалуй, не так уж важно, как внешне выглядел Фома. Гораздо важнее, что вера его на протяжении всей его жизни удваивалась, утраивалась… — постоянно умножалась. И он разделил ее со множеством самых разных людей.

Психология сомнений

Евангелист Иоанн особо выделяет апостола Фому в двух эпизодах. Во-первых, когда Спаситель узнает о смерти Своего друга Лазаря и отправляется к нему, чтобы его воскресить. При этом Христу угрожает опасность, ведь первосвященники давно ищут случая, чтобы Его арестовать. И в то время, когда другие апостолы уговаривают Учителя никуда не ходить, Фома, напротив, призывает: «Пойдем и мы умрем с Ним». В этих словах проявляется его в хорошем смысле слова максимализм, внутренняя цельность, готовность умереть за то, что любишь и ценишь. Но еще более ярко Фома раскрывается в известном эпизоде, где он, услышав о Воскресении Христовом от других учеников, говорит: «Пока не увижу, не поверю». По каким-то причинам Фомы не оказалось среди них, когда им всем вместе явился Воскресший Христос. И когда апостолы рассказали ему о великой радости — о той самой победе над смертью, которой ждал весь Израильский народ и которая свершилась в Воскресении Спасителя из мертвых — Фома не поверил этой вести. На основании этого эпизода и сложилось определение «Фома неверующий». Однако был ли он таким? И если нет, то что на самом деле могло вызвать у Фомы подобную реакцию?

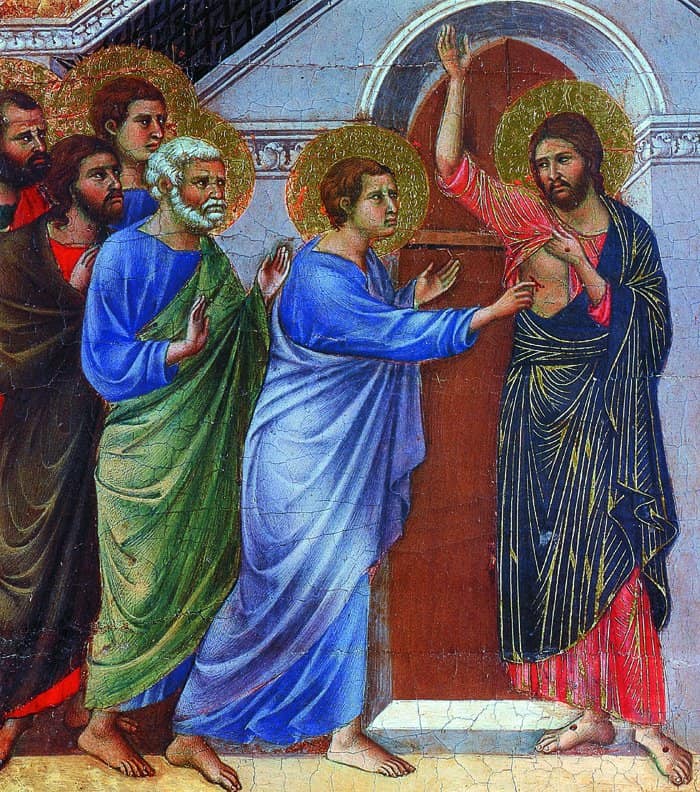

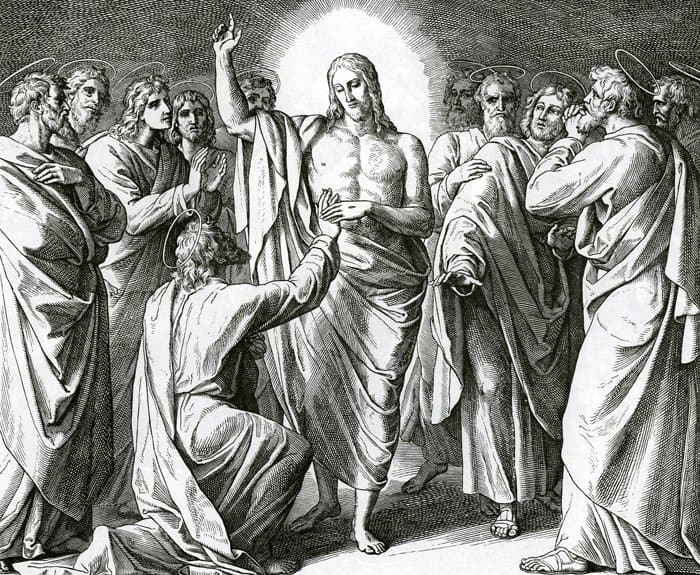

Уверение Фомы. Дуччо ди Буонисенья. 1308-1311. Деталь

Психологически его поведение вполне объяснимо. Давайте внимательно всмотримся в детали, которые сообщает о Фоме Евангелист Иоанн. Это ученик, который готов был умереть за Христа — настолько горячо было его сердце. Так бывает, когда человек полагает в основании своей жизни какую-то цель и готов пойти до самого конца, даже до смерти, ради ее достижения. Но в тот момент, когда он теряет эту цель, для него рушится весь мир. Фома, судя по всему, был абсолютно раздавлен смертью своего Учителя. Все его надежды рухнули в одночасье. Человек, который жил идеей служения Христу и ожиданием Его царства, потерял всё — и цель жизни, и смысл. Вполне понятно, почему его не было среди других учеников, когда им явился Тот, кого они любили. Фома в том состоянии просто не мог находиться среди людей. Когда же ему сказали, что Христос воскрес… Человек, который только что потерял последнюю надежду, очень боится нового разочарования. Он настороженно отнесется к любым уверениям в том, что его чаяния были не напрасны. Это не характеристика слабой веры. Скорее, это признак сильной любви Фомы к Спасителю. Он не то чтобы не поверил. Возможно, он боялся, что все, о чем ему рассказали, — не произошло на самом деле; но он всем сердцем хотел, чтобы было так. А Господь всегда отвечает на такие «запросы» человеческого сердца. И когда Он явился Фоме, тот сразу оставил свои сомнения и исповедовал Христа: «Господь мой и Бог мой!» Ведь на самом деле Фома очень ждал этого момента.

Как пройти в Индию?

Что же известно о его дальнейшей жизни? В Евангелиях и Книге Деяний апостольских о Фоме ничего более не сказано. Но некоторые важные сведения можно почерпнуть из его жития. Например, тот факт, что Фома, проповедуя Христа, пошел дальше других учеников и добрался до самой Индии. Именно этот удел достался ему в результате разделения между апостолами территории проповеди.

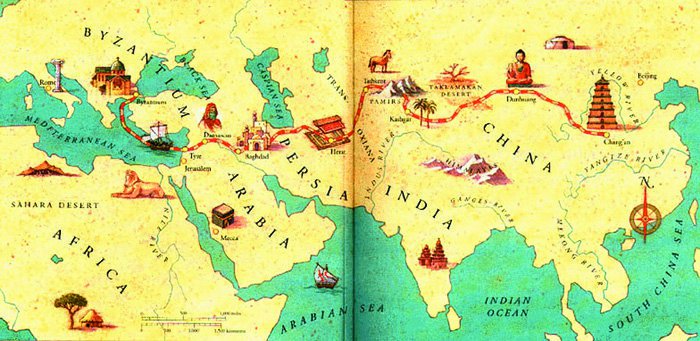

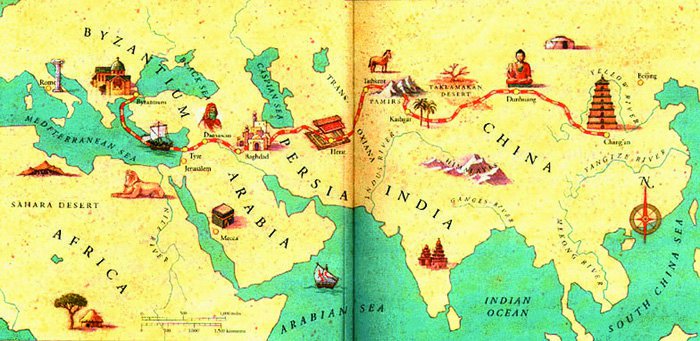

Великий шелковый путь из Европы в Китай — вероятно, именно так апостол Фома пришел в Индию

Надо сказать, понятие «Индия» в то время было широким и далеко не всегда означало конкретную территорию. Индией называли подчас и Афганистан, и Месопотамию — все то, что находилось за пределами Римской империи. Поэтому апостол Фома теоретически мог проповедовать не в Южной Азии, а гораздо ближе. Однако есть несколько фактов, на основании которых все-таки можно говорить о его проповеди именно индусам. Со времен Александра Македонского между Римской империей, Средиземноморьем и Индией уже было транспортное сообщение. Так что Фома вполне мог туда добраться, ничего удивительного в этом нет. Далее,

В житии апостола упоминается царь Гундофар: Фома был нанят к нему на службу как плотник, чтобы построить царю дворец. Этот царь — реальное историческое лицо.

В 1834 году в Кабульской долине Афганистана были найдены монеты с его именем, и по ним можно определить, что Гундофар правил в I веке по Рождестве Христовом, примерно в 45-46 годах. Это как раз те годы, когда Фома мог оказаться в Индии.

Вообще, сведения об апостоле Фоме, касающиеся его жизни после Воскресения Христова и Сошествия Святого Духа на апостолов, то есть все, о чем не сказано в Священном Писании, почерпнуты в основном из книги «Деяний апостола Фомы» («Acta Thomae»). Документ датируется концом II — началом III века и существует в двух версиях — индийской и сирийской. Но он дошел до нас не в первоначальном, а в искаженном варианте — в нем очень много гностических вставок. Этот текст критиковал святой Ириней Лионский, выдающийся богослов II века, который очень живо реагировал как раз на гностические перегибы. Однако есть свидетельство о том, что наряду с гностическим существовал и другой, видимо, подлинный текст о деяниях апостола Фомы. Свидетельство это — записки монахини Эгерии, которая на протяжении 381-384 годов совершала паломничество на Святую Землю, в Сирию, Ливан и Египет. Она сообщает, что молилась у мощей этого апостола, а также о том, что за богослужением читался отрывок из книги «Деяний апостола Фомы». Причем речь здесь идет, скорее всего, о первоначальном варианте «Деяний», без гностических искажений, то есть о том, который не дошел до наших дней.

Архитектор с биографией

Так что же происходило в Индии с этим человеком? Что можно почерпнуть из основных источников, если вынести за скобки более поздние гностические правки? Вместе с неким купцом по имени Хаббан Фома прибыл в Индию, где к I веку уже сформировалась кастовая общественная система. Это означало, что без разрешения соответствующего царя или раджи в его владениях не могло осуществляться никакой деятельности, в том числе и проповеди новой веры. В этом смысле ситуация в Индии напоминала ту, что сложилась в Европе VI-VIII веков на территориях расселения варварских племен, где проповедь христианства была возможна только с разрешения вождя.

И если вождь принимал новую веру, то вслед за ним ко Христу обращалась и вся знать, и воины, и весь народ. Правда, существенная разница была в том, что в Индии I века христиане не подвергались гонениям подобно тому, как это было на территории Европы времен античности и ранней эпохи варварских королевств.

Были цари, которые вполне терпимо относились к различным верованиям, приносимым из дальних стран в их края. А приносили их чаще всего купцы. Так что Хаббан в этой истории фигурирует не случайно. Собственно, путь, по которому апостол Фома попал в Индию — это Великий шелковый путь между Европой и Китаем. Пользовались им не только торговцы, но и миссионеры. Правда, купечество по типу деятельности порой оказывалось с миссионерами в одном ряду, потому что если купцы были христианами, то они не только занимались бизнесом на этом транзите, но и, как могли, распространяли свою веру среди язычников. И судя по всему, Хаббан понимал, чем на самом деле занимается Фома. Апостол же неустанно проповедовал Христа. По дороге в Индию он сумел основать христианские общины в Палестине, Месопотамии, Парфии и Эфиопии, а также среди бактов. С таким багажом он и явился к царю Гундофару.

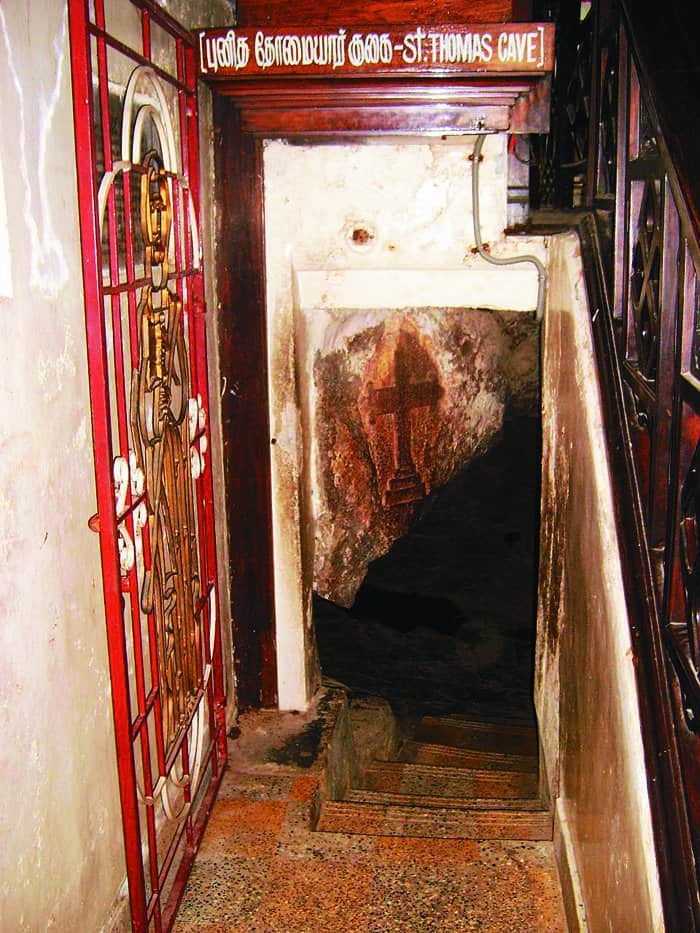

Мадрас, Индия. В базилике находится крест апостола Фомы

По прибытии в Индию апостол приступил к строительству дворца. Правда, делал он это весьма странным образом, его поступок вполне можно назвать авантюрой. Ему выделили немалые деньги, однако он все раздал беднякам, не потратив на дворец ни одной монеты. Здание в итоге так и не было построено. Когда же Гундофар пришел посмотреть на новый дом и выяснил, что его, по человеческим меркам, весьма недвусмысленно обманули, он велел арестовать Фому и собирался его казнить. Однако царю явился его умерший брат, который сказал, что много обителей он видел на небесах, но самый прекрасный дом — тот, что возведен для Гундофара. На вопрос, кто же строил это дом, брат ответил, что имя строителю Фома. Гундофар очень удивился таким сведениям и приказал отменить казнь. Впрочем, для Фомы это стало лишь отсрочкой дня смерти. Мученическая кончина его не миновала…

Идущий на смерть

Последние годы земной жизни апостол Фома провел в индийском городе Мелипур, близ Мадраса. Там он сумел обратить ко Христу супругу и сына местного царя Маздея. Правда, крестить их он не успел. Царь, узнав о таких переменах в близких людях, пришел в ярость, ведь все это совершилось за его спиной, и велел заключить Фому в темницу. Тогда родственники царя пришли к апостолу прямо в тюрьму, чтобы там принять крещение. Фома совершил над ними Таинство, а затем, подобно апостолу Петру, через затворенные двери темницы вышел на волю, явился к новообращенным и послужил для них Литургию. Однако тюремная стража обнаружила, что узник исчез. Сочтя его за колдуна, воины обо всем доложили царю. И когда Фома, следуя Божиему промыслу, вернулся в место своего заключения, его немедленно отправили на допрос.

Индия. Скульптура, изображающая апостола Фому

Там произошел один очень важный диалог. Маздей спросил Фому: «Кто ты? Раб или свободный?» На что Фома ответил: «Не раб я, и нет у тебя власти надо мной». Царь тогда поинтересовался, зачем же он, сбежав из тюрьмы, вернулся назад. Фома сказал: «Я прибыл сюда, дабы спасти многих и самому стать помощью для всех, кто хотел освободиться». И здесь следует самый главный вопрос Маздея: «А кто твой господин? каково его имя и из какой он земли?» И Фома дает ответ абсолютно в своем стиле: «Господь мой — Владыка мой и твой. Ибо Он господин небес и земли». Этот текст чрезвычайно важен, поскольку в нем раскрывается особое христианское мироощущение. Это мироощущение богосыновства всех людей — не важно, какой национальности или касте они принадлежат, рабы они или цари, апостолы или купцы, индусы или иудеи. Любой человек — дитя Божие по факту своего рождения, даже если он пока не просвещен светом Христовой истины.

Естественно, индийскому царю странно было услышать подобный ответ. Он приговорил апостола к смертной казни. И хотя народ, видя добрые дела и намерения Фомы, протестовал, Маздей остался непреклонен. Фома, в свою очередь, не сопротивлялся и не возражал, и это тоже вполне в его духе — желать себе смерти ради Христа. Он переживал только об одном — что ему не до конца еще удалось посеять семя Христовой веры в этих землях. Поэтому по дороге к месту казни он рукоположил человека по имени Сифор в пресвитеры, а новообращенного сына царя — в диаконы. После этого Фома уже со спокойным сердцем принял свой жребий и претерпел мученическую смерть — его пронзили копьями.

Верить ли мертвому?

Ну а далее происходит еще одно исключительно важное событие. В сына того самого царя Маздея, в родного брата рукоположенного Фомой диакона, вселился нечистый дух. Маздей понимал: это наказание ему, отцу, за то, что он казнил святого человека. И тогда он решил пойти ко гробу апостола Фомы в Мелипур, взять его останки и коснуться ими сына. Тогда, полагал царь, несчастный будет исцелен. Этот эпизод, описанный в «Деяниях апостола Фомы» II-III века, свидетельствует, что уже тогда в Индии была традиция почитания мощей. Но самое интересное даже не в этом. Когда Маздей, согласно источнику, намеревался исполнить задуманное, ему явился сам Фома и, можно сказать, с некоторым юмором сказал: «Живому ты мне не поверил, почему же теперь поверишь мертвому? Но не бойся, ибо милостив Иисус Христос, ради великого Своего милосердия». А далее приводится история о том, что Маздей, придя ко гробу Фомы, по какой-то причине не нашел там его останков.

Пещера с высеченным на стене крестом, в которой жил святой

Что же тогда сделал царь? Он взял горсть песка с места захоронения апостола и вернулся домой. Маздей призвал Имя Господа Иисуса Христа, отрекся от дьявола, а затем дал сыну приложиться к песку с могилы Фомы, в результате чего тот получил исцеление. Затем Маздей обратился к рукоположенному Фомой пресвитеру Сифору с просьбой крестить его. Почему так важен этот эпизод? Дело ведь не столько в факте исцеления больного, в это чудо можно верить или не верить. Но дело главным образом в том, что царь, казнивший апостола, обратился ко Христу. Это свидетельство о главном чуде, которое возможно для человека — о перемене сердца.

Фома: путь туда и обратно

Что же касается мощей апостола Фомы, то судьба их очень интересна. Из Индии они были перенесены в Эдессу. Об их пребывании там свидетельствует летописный текст «Хроники града Эдессы», а также упомянутые записки монахини Эгерии: она сообщает, что молилась в этом городе у мощей апостола Фомы. В XI веке Эдессу разграбили турки. Мощи Фомы, наряду с другими святынями, были спрятаны христианами во избежание поругания. Местонахождение их было неизвестно, пока их не обнаружили на греческом острове Хиос. А оттуда в 1258 году мореплаватель Лион, нанятый жителями итальянской Ортоны, перевез их в этот город. Там они и находятся по сей день. А перст Фомы был доставлен в Рим и пребывает там в церкви Святого Креста. Иными словами, апостол Фома, при жизни ушедший с Запада на Восток, после земной кончины за несколько веков совершил обратное путешествие.

Таков был земной и посмертный путь апостола Фомы. Жизнь его напоминает приключенческий роман, а сам он — героя, совершающего подчас абсолютно нелогичные подвиги.

Какое же отношение все это имеет к нам, людям XXI века? Дело в том, что Фома, пожалуй, самый современный апостол. Ведь большинству из нас знакомо состояние внутренней пустоты, когда рушатся надежды, когда, казалось бы, смысла в жизни совсем не остается. И очень непросто в такой ситуации понимать, что Господь — рядом. Но пример Фомы показывает, что Бог нас не только не оставил, но более того — Он готов прийти к каждому, кто искренне этого хочет. Апостол Фома, поверивший в Воскресение своего Учителя, всю свою жизнь настолько горел этой верой, что сумел привести ко Христу тысячи людей. Он не побоялся ни дальнего пути, ни иноземных царей, ни смерти. Ему приходилось идти на авантюрные, с точки зрения земной логики, поступки, рисковать жизнью и в итоге расстаться с ней, исповедовав Христа. Но он всегда понимал, ради чего все это совершает. После того как он лично встретился с Воскресшим Богом, для него не оставалось больше сомнений в том, ради чего он живет. Даже если ему приходилось кардинальным образом менять место жительства и круг общения. Даже если казалось, что миссия его терпит неудачу. Даже если в далекой стране не находилось людей, готовых его поддержать… Все эти препятствия были преодолимы, потому что Бог, однажды став рядом с ним, уже никогда не оставлял Своего ученика. При чем же здесь мы, современные люди? Пожалуй, при том, что Господь точно так же приходит к каждому из нас. И какими бы ни были обстоятельства нашей жизни, встреча с Ним возможна. Стоит только очень этого захотеть…

Фото: Паломническая служба “Радонеж”

Имя Фома — Православный журнал «Фома»

Фома – довольно редкое в России имя. Если говорить о XX веке, то пик популярности имени Фома приходится на 1943 год. Два человека на каждые десять тысяч новорожденных — не самый высокий показатель. До и после этой даты расчеты статистиков и вовсе демонстрировали цифру 0,5 человек. С чем же связан феномен активного неинтересна к имени Фома?Имя Фома – «תום» – по своему происхождению арамейское, переводится как «близнец». По-гречески же оно пишется «Θωμας» и потому в Европе вошло в употреблении в транскрипции – Томас. Это имя очень популярно в Англии, Франции, Германии, Италии, Испании, на Балканах и многих скандинавских странах. Оно входит в десятку самых популярных имен практически во всех перечисленных странах. Святой апостол Фома и его тезка, богослов XIII века Фома Аквинский – одни из самых почитаемых в Европе святых.

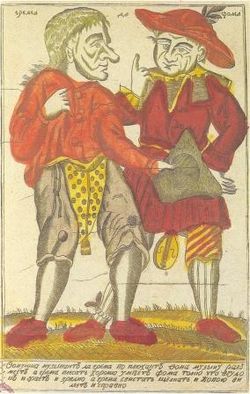

В России же история имени Фома сложилась иначе. На Русь это имя пришло вместе с принятием христианства. Но уже в XVII веке было скомпрометировано шуточной народной повестью о двух братьях-неудачниках Фоме и Ереме. Жизнь братьев «схожих лицом», судя по всему близнецов, высмеивается в повести, где всячески подчеркивается, что ни в чем нет им удачи. Одни воспринимали повесть буквально и веселились неудачам братьев: «Обоим дуракам упрямым смех и позор!» Другие видели в нелепых поступках братьев-юродивых обличение и отражение как в зеркале собственной жизни. Пословицы и поговорки, популярные цитаты из «повести о Фоме и Ереме», вероятно, не способствовали распространению имени Фома. Напротив, культурно-исторические ассоциации содействовали закреплению за именем определенного статуса. А после революции, на волне смены власти, когда в двадцатые годы началось движение «за новые имена», многие имена, в том числе Фома, были заклеймены как «старорежимные» и «мещанские». Люди не без облегчения расставались с ними, приобретая идеологически более соответствующие времени. Как бы то ни было, апостол Фома остаётся в истории церкви одним из самых ярких святых, а опытом своего сомнения и веры самым близким и понятным любому христианину. Его память совершается Русской Православной церковью 19 октября (6 октября ст.ст.)

В России же история имени Фома сложилась иначе. На Русь это имя пришло вместе с принятием христианства. Но уже в XVII веке было скомпрометировано шуточной народной повестью о двух братьях-неудачниках Фоме и Ереме. Жизнь братьев «схожих лицом», судя по всему близнецов, высмеивается в повести, где всячески подчеркивается, что ни в чем нет им удачи. Одни воспринимали повесть буквально и веселились неудачам братьев: «Обоим дуракам упрямым смех и позор!» Другие видели в нелепых поступках братьев-юродивых обличение и отражение как в зеркале собственной жизни. Пословицы и поговорки, популярные цитаты из «повести о Фоме и Ереме», вероятно, не способствовали распространению имени Фома. Напротив, культурно-исторические ассоциации содействовали закреплению за именем определенного статуса. А после революции, на волне смены власти, когда в двадцатые годы началось движение «за новые имена», многие имена, в том числе Фома, были заклеймены как «старорежимные» и «мещанские». Люди не без облегчения расставались с ними, приобретая идеологически более соответствующие времени. Как бы то ни было, апостол Фома остаётся в истории церкви одним из самых ярких святых, а опытом своего сомнения и веры самым близким и понятным любому христианину. Его память совершается Русской Православной церковью 19 октября (6 октября ст.ст.)

Апостол Фома

Фома родился в небольшом городе Панеады, расположенном у горы Ермон на севере Палестины. Он был рыбаком и матросом. Нанимался на торговые суда и бороздил моря. Жизнь его не назовешь легкой. И не только потому, что труд его был тяжелым и физическим. Бури и шторма, грозящие смертью, сменяясь безмятежным штилем, надвигались вновь. Перед глазами проходили, проплывали, проносились новые лица, города, страны. Всегда в пути и всегда с вопросом. О, сколько вопросов возникало в голове молодого человека, сколько сомнений рождала его мятущаяся душа. А ответов не было. Сердце требовало и ждало истины, к которой можно было приникнуть, как к живому источнику.

Однажды, у Галилейского моря он услышал Христа. Сначала, конечно, он услышал о самом Христе, о том, что Он исцеляет больных, творит чудеса и мудр, как Соломон. А потом, увидел Его сам.

Мы не знаем, о чем спрашивал юный моряк Христа, да и спрашивал ли? Может быть, ему было достаточно только слушать. Мы не знаем, как долго ходил он вместе с толпой за Спасителем. Не знаем, как решился оставить свое поприще. Нам известно лишь, что он без сожаления избрал путь со Христом. Юноше, которого зовут Иуда (да, именно так тогда его и звали), дали прозвище «Фома», что в переводе с арамейского значит «Близнец». На кого он был похож как две капли воды? Точно сказать нельзя, но по преданию — на самого Спасителя.

Преданный всём сердцем, твердый в своей вере и решимости очень скоро Фома оказался в числе избранных, тех самых двенадцати учеников, двенадцати посланников, апостолов, которым «Он дал … власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь **» (Матф.10:1) и проповедовать о том, что приблизилось Царство Небесное**.

Всегда сомневающийся, во всем докапывавшийся до сути апостол Фома стал самым преданным учеником Спасителя. Но его не было среди тех, кто видел Страдания Христовы. И тогда, когда Воскресший Спаситель явился в дом к ученикам, Фомы тоже не было. Где он был, о чем думал, как переживал происходящее, мы не знаем. Но когда другие апостолы сообщили ему о Воскресении Иисуса Христа, он решительно и безапелляционно ответил: «…если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.»(Ин 20:25). Он снова и снова требовал доказательств и ответов, как строитель, продолжая возводить из них основание своей веры.

Фреска Воскресший Господь встречает апостола Фому Венецианский мастер ок. 1366 – 1371 гг. Афон

Неделю спустя, на восьмой день после Воскресения, Христос вновь явился ученикам и вновь встал посреди них со словами: мир вам! На этот раз Фома был среди прочих: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим,»- услышал Фома. А ответить смог лишь одно: «Господь мой и Бог мой!» (Ин 20:26–28)

С этого часа Фома стал самым неутомимым проповедником. По жребию, который бросили апостолы, Фоме выпало отправиться, чтобы нести Слово Божие, в самые отдаленные уголки земли. К народам диким и свирепым. Парфия, Эфиопия, Индия – вот путь, по которому следовал Фома.

Великий шелковый путь из Европы в Китай — вероятно, именно так апостол Фома пришел в Индию

Однажды в Палестину приехал от индийского царя Гундафора купец. Ему было поручено найти искусного архитектора, чтобы воздвигнуть дворец, подобный дворцам римских императоров. Фома выдал себя за такого строителя и уже вскоре вместе с купцом по имени Аван прибыл в Индию. От царя он получил много золота для возведения дворца. Следующие два года Фома, странствуя по индийской земле и добираясь в самые отдалённые её уголки, проповедовал Христа и раздавал золото нищим и убогим. Все, что он вновь и вновь получал от государя на строительство, шло тем, кто нуждался в помощи. Когда же Гундафор узнал, что Фома и не начинал возводить дворец, то приказал его схватить.

- – Построил ли ты дворец?

- – Построил, притом прекрасный!

- – Так пойдем и взглянем на него.

- – При жизни своей ты не сможешь войти в него. Но когда покинешь мир сей, то с радостью поселишь в нем и будешь жить вечно.

Как издевательство над собой воспринял царь ответы апостола. Он объявил, чтобы Фому заточили в темницу, где бы он стал ждать назначенных ему страшных пыток.

Как пишет в житии апостола Фомы святой Дмитрий Ростовский, этой же ночью произошло чудо. От обиды за царя заболел и умер его брат. Но той же ночью Ангел Божий вернул душу в тело, и брат рассказал царю в каких небесных чертогах побывал, какой прекрасный дворец выстроил для него апостол Фома. Уже утром, потрясенный произошедшим, царь стоял на коленях перед апостолом, прося прощения за собственный гнев, угрозы и намерение предать Фому смерти . Вскоре царь и его брат, приняв от Фомы крещение, стали ревностными христианами, повсеместно творящими милость.

Всё дальше и дальше шел апостол, как пахарь бороздя землю и щедро сея Слово Божие. Он добрался до восточного берега Индостана, в Малипур, где донес свою проповедь не только до простых людей. Он нашел отклик в сердцах знати, царской супруги и наследника трона Азан. Именно за это апостол был схвачен и подвергнут допросу, от него требовали поклониться идолам и подвергали жестоким пыткам. Позже царь отправил апостола за пределы города, где пять войнов пронзили его копьями. Но перед тем как казнь привели в исполнение, Фома просил своих стражей дать ему время для молитвы. Всю дорогу до горы его сопровождал царевич Азан. Он плакал, понимая, что скоро навсегда расстанется с апостолом. И другой человек, по имени Сифор, следовал за Фомой. Во время своей молитвы апостол Фома рукоположил обоих: Азана – в дьякона, а Сифора – в священника, и благословил нести Слово Божие.

Святой апостол умер, был погребен, но один христианин тайно вывез тело апостола в Месопотамию. Известно об этом стало очень скоро. Когда у индийского царя один из сыновей впал в беснование, царь задумал искать помощи у Фомы. Он слышал, что апостол исцелил людей, поэтому придя к гробу собирался взять одну из костей апостола и как лекарство приложить к телу бесноватого.

«Живому ты мне не верил. Как от мертвого найти помощи? Не будь неверующим, и Господь Иисус Христос поможет тебе», – такие слова услышал в своем видении царь. На следующий же день, обнаружив, что гроб апостола пуст, царь собрал горсть земли от могилы святого и её приложил к страдающему сыну. При этом царь-язычник, гонитель христиан, мучитель собственной супруги произнес: «Господи Иисусе Христе! Молитвами Апостола Твоего Фомы исцели сына моего, и я уверую в Тебя».

Произошло чудо. Не только царский сын был исцелен, уверовал сам царь Муздий. Вскоре он принял крещение от Сифора. По его повелению повсеместно разрушались капища идолов и стали возводиться христианские храмы.

Тропарь апостола Фомы

глас 2

Ученик Христов быв,/ Божественнаго собора апостольскаго сопричастник,/ неверствием бо Христово Воскресение известив/ и Того пречистую страсть осязанием уверив,/ Фомо всехвальне,// и ныне нам проси мира и велия милости.

Кондак апостола Фомы

глас 4

Премудрости благодати исполнен,/ Христов апостол/ и служитель истинный/ в покаянии вопияше Тебе:// Ты мой еси Бог же и Господь.

Читайте также:

ФОМА: АПОСТОЛ И «АВАНТЮРИСТ»

УЧЕНИКИ: АПОСТОЛ ФОМА, НАЗЫВАЕМЫЙ БЛИЗНЕЦ

ЧЕМ ЖИВУТ ХРИСТИАНЕ В ИНДИИ? (ФОТОРЕПОРТАЖ)

АКАФИСТ СВЯТОМУ АПОСТОЛУ ФОМЕ

Почему Фома — «неверующий»? — Православный журнал «Фома»

Кто такой апостол Фома, его ли называют неверующим и что произошло с ним после Воскресения Христа, рассказываем в Слайдах.

Кто такой апостол Фома, его ли называют неверующим и что произошло с ним после Воскресения Христа, рассказываем в Слайдах.

01

Кто такой Фома?

Один из двенадцати апостолов — ближайших учеников Христа. До призвания Спасителем был рыбаком. Во время проповеди Господа пошел за Ним и вскоре стал одним

из избранных учеников.

Вначале его звали Иудой, но впоследствии он получил прозвище «Фома», что в переводе с арамейского означает «Близнец». Есть предание, что апостола так прозвали из-за внешнего сходства со Спасителем, но точного подтверждения этому факту нет.

02

«Фома неверующий» — это про него?

Да. После Воскресения Господь явился своим ученикам, среди которых не было Фомы. Когда апостол пришел в Иерусалим и услышал о воскресшем Господе, то не поверил. Вот как об этом пишет Евангелист Иоанн: Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю (Ин 20:25).

03

Фома так и остался неверующим?

Нет. Господь явился своим ученикам еще раз, когда среди них был Фома.

Спаситель сказал ему: Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой (Ин 20: 27-28)! Ответ апостола Фомы — единственное место в Четырех Евангелиях, где Иисус Христос прямо назван Богом.

04

Что стало с апостолом дальше?

После Вознесения Иисуса Христа на небо апостолы пошли в разные страны проповедовать Слово Божие. Фоме досталась Индия, где он проповедовал о Христе, крестил простых людей и царей.

Один из последних за крещение своей семьи приказал убить его.

Память апостола Фомы Церковь празднует 19 октября, 13 июня (собор 12-ти апостолов) и в следующее после Пасхи воскресенье, в память о дне, когда Фома уверовал в Воскресшего Христа.

| Читайте также:

Почему ученик Христа не поверил в Его воскресение?

Акафист святому апостолу Фоме

Фома верующий

Загрузка…

Загрузка…Читайте также

Свидетельство «неверия». Апостолы Фома и Павел

Одно из подтверждений того, что Христос действительно воскрес – история двух апостолов, которые в Воскресение не поверили. Через сомнения прошли все ученики Иисуса Христа, однако наиболее ярких свидетельств два: уверение Фомы и обращение Савла в Павла.Уверение Фомы

Когда воскресший Христос явился апостолам, среди них не было Фомы, а когда ему об этом рассказали, он попросту не поверил, сказав: “Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста (пальца – Ред.) моего в раны от гвоздей… не поверю” (Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 25). То есть даже человек, который все время земного служения Спасителя находился рядом, видел Его величайшие чудеса, не раз слышал от Него и о Чуде Воскресения, тем не менее, счел это событие сказочным и невероятным. Причем, настолько, что не поверил даже своим ближайшим друзьям.

Именно из-за этого евангельского эпизода за Фомой навсегда закрепилось прозвище “неверующий”, и даже люди, далекие от Церкви, часто используют это идиоматическое выражение. А между тем, через несколько десятков лет после Воскресения апостол Фома, рассказывая о Христе в далекой Индии, мученически умрет за Него. И если внимательно прочитать последние главы Евангелия, станет очевидной вся несправедливость прозвища апостола и его неподдельная вера в Чудо, которое он считал невозможным. Дело в том, что с Фомой связан уникальный евангельский момент. Когда воскресший Спаситель, наконец, явился и ему, предложив вложить свои пальцы в раны от гвоздей и убедиться в истинности Воскресения, Фома произносит: “Господь мой и Бог мой” (Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 28). До этого апостол Петр называл Иисуса “Сыном Бога Живого”, да и все ученики Христа знали, что перед ними обещанный пророками Спаситель. Но самое парадоксальное, что первым назвал Его Богом именно тот человек, про которого многие до сих пор почему-то говорят “Фома неверующий”…

Из Савла в Павла

Но, наверное, наиболее сильное новозаветное свидетельство о Воскресении Христовом – это обращение гонителя христиан, юноши по имени Савл, ставшего впоследствии апостолом Павлом. Евангельская проповедь этого человека сделала христианскими целые области древнего мира, почти половина Нового Завета – это его послания, то есть письма к различным Церквам Рима, Греции, Малой Азии и, наконец, к своим ближайшим ученикам. Церковь считает эти Послания настолько ценными для христиан, что наряду с Евангелием они включены в Новый Завет.

Семья Савла, скорее всего, принадлежала к высшим слоям тогдашнего культурного общества: будучи иудеем, он получил блестящее светское европейское образование, а также учился в Иерусалиме у знаменитого раввина Гамалиила. Его ждало блестящее будущее и карьера одного из религиозных вождей Израиля. А из евангельского повествования видно, с какой неприязнью лидеры иудеев относились к последователям Иисуса Христа. Так что же произошло с ярым гонителем христиан?

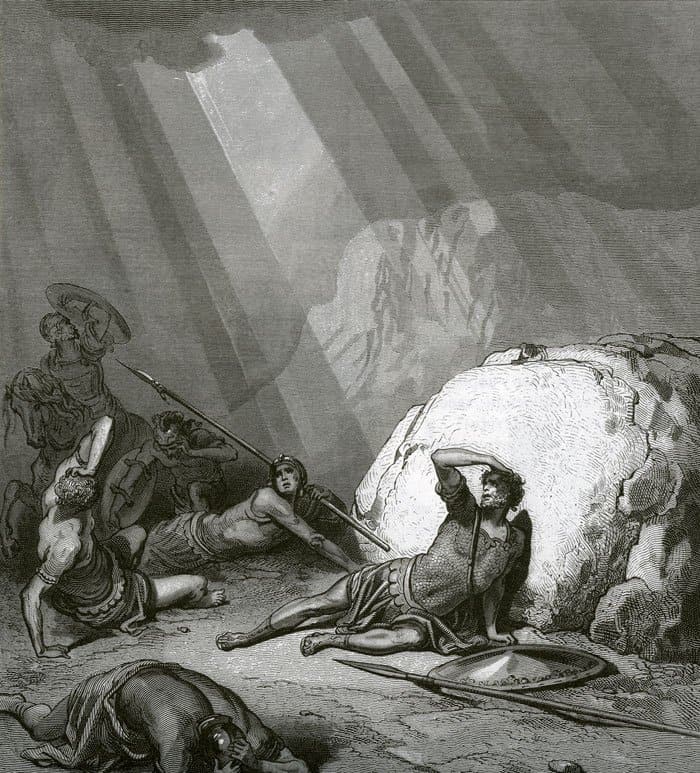

В Новом Завете, в книге Деяний апостолов есть свидетельство его обращения ко Христу. Юноша шел в сирийский город Дамаск, чтобы истребить там христиан, имея самые широкие полномочия от иудейского Первосвященника. Причем Библия прямо говорит, что Савл шел “дыша угрозами и убийством на учеников Господа” (Деяния, глава 9, стих 1). Однако на пути ему явился воскресший Христос…

“Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осенил его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! Что ты гонишь Меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! Что повелишь мне сделать? И Господь сказал ему: встань и иди в город и сказано будет тебе, что тебе надобно делать.” (Деяния, глава 9).

Так Савл стал апостолом Павлом. Его послания дали миру первую систему христианского богословия, созданную как бы “попутно”, в контексте писем, целиком посвященных самым жгучим вопросам современной автору христианской жизни. Но сила его любви не уступала силе ума. Это он написал строки, которые называют “Гимном любви” – по своей силе они навсегда останутся непревзойденными: “Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто… Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает…” (1-е Послание к Коринфянам, глава 13, стихи 1, 2, 4-8).

В XVII веке появилась так называемая “библейская критика”, объяснявшая обращение Савла чисто психологическими причинами, как естественное разрешение его внутреннего кризиса. Однако сам он – почитайте внимательно его послания – никогда не сомневался, что ему явился воскресший Христос. Более того, он доказывал, что не мог уверовать в Него благодаря проповеди Его учеников: во-первых, потому что был их убежденным гонителем, а во-вторых, после обращения он лишь три года спустя, да и то на короткое время, приходил в Иерусалим, где имел возможность общаться с первой христианской общиной. Так что в сознании самого бывшего гонителя его обращение было чудом и откровением Божьим. Не случайно именно он сказал: “Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна… то мы несчастнее всех человеков” (1-е Послание к Коринфянам, глава 15, стихи 17-19).

Два человека. Два апостола. Разные пути и судьбы. Объединяет их одно – Христос и Его Воскресение, событие, которое они по-разному отрицали и по-разному приняли. Но все-таки приняли. И не потому, что у них в жизни не было другого пути, а потому что искали Правду и нашли Ее…

Иллюстрации Гюстава Доре.

Журнал «Фома» — с любовью из Греции! (фотоистория)

Известно, что музыка является неотъемлемой частью многих южных стран. Причем услышать ее можно повсюду: в домах, в тавернах или даже на рыночных площадях — и в самом необычном исполнении!

Известно, что музыка является неотъемлемой частью многих южных стран. Причем услышать ее можно повсюду: в домах, в тавернах или даже на рыночных площадях — и в самом необычном исполнении!

В этом убедился наш фотокорреспондент Владимир Ештокин, который недавно побывал в гостеприимной солнечной Греции. В течение девяти дней он общался с местным населением, изучал их быт и культуру. А сейчас наша редакция представляет Вам подборку самых интересных и ярких фотографий о греческих каникулах «Фомы»! (Фото кликабельны)

Рынки в Греции существуют практически везде. Причем, фрукты и овощи там довольно дешевые: например, килограмм апельсинов можно купить всего за 50 центов.

Ассортимент в палатках придорожного рынка весьма разнообразен: здесь выставлены и часы, и иконы, и сушеные травы, и корзины, и даже лесенка.

На рынке часто можно увидеть людей, играющих на музыкальных инструментах. Причем группы людей бывают самые разные: на духовых инструментах и гитарах играют греки и румыны, а на аккордеоне играет мужчина их Новороссийска.

В Греции очень много таверн, расположенных по берегам морей и озер. В середине дня посетителей в таких тавернах сравнительно мало, и рабочий персонал может позволить себе расслабиться.

Вот такую рыбу ловят местные рыбаки. Пока она совсем свежая, рыбаки продают ее в близлежащие кафе и рестораны, где, по выбору посетителей, эту рыбу специально обрабатывают и жарят.

Греки, которые живут на побережье, в основном промышляют рыболовством. Поэтому для них лодки – от современных катеров и до простых рыбацких баркасов – почти жизненная необходимость.

Окрестности Акрополя. Большой камень на верхней фотографии — Ареопаг, место заседания совета старейшин во времена Древней Греции. Позже здесь проповедовал апостол Павел.

В Афинах нередки случаи столкновения молодых людей с полицией во время забастовок. Однако противостояние обычно проходит достаточно мирно.

Смена почетного караула — Эвзонов — возле здания греческого Парламента. Зрелище весьма оригинальное: национальные костюмы, в которые одет почетный караул, одновременно состоят из элементов древнего греческого костюма, а также одежд балканских и славянских народов.

В Греции никто никуда не торопится. Поэтому и часы там показывают время абсолютно произвольное.

Развалины древнего города Коринф. В память о временах, когда в этом городе проповедовал апостол Павел, рядом был установлен белый камень с отрывками из его послания коринфянам. Один из отрывков послания написан на церковно-славянском языке.

Вид из монастыря святого Потапия на окрестности городка Лутраки.

Монастырь святого Герасима. На его территории установлен огромный крест, который служит ориентиром для монахов, поднимающихся вверх по склону горы. Также рядом с монастырем находится колокольня, архитектура которой очень напоминает русскую псковскую традицию.

К иконе Божьей Матери «Целительница» люди вместо записочек о здравии приносят железные пластинки с изображением частей тела, об исцелении которых они просят.

Между традициями греческой и русской православных церквей есть ряд отличий. Например, в Греции во время службы принято сидеть на стульях; в благодарность за помощь греки приносят лампадки к иконам и мощам святых; а на распятия в храмах греки вешают терновые венцы.

В Греции очень много частных церквей. Люди строят их на своих участках, а потом, в удобное им время, приглашают туда священника для совершения службы или молебна.

Такие часовенки греки устанавливают в местах гибели людей, чтобы родственники или знакомые погибших всегда могли прийти сюда, помолиться или поставить свечку. Немного напоминает русскую традицию устанавливания крестов на месте аварий.

Укоренившаяся привычка туристов из разных стран — оставить свой «автограф» на каком-нибудь видном месте. Так и в Греции туристы вырезают свои инициалы на коре дерева платан.

Канал, построенный в начале XIX века, был прорыт в перешейке, соединявшем остров Пелопоннес и материковую Грецию. Длина этого канала приблизительно 4 км, глубина его стен — 200 м.

Для обороны водных каналов на вершинах скал немцы во время Второй Мировой войны устанавливали доты. На переднем плане фотографии — типичная греческая помойка, правда, обставленная довольно уютно.

Природа в окрестностях городка Лутраки почти полностью сохранила свою естественную, не тронутую человеком, красоту.

Некоторые греческие пейзажи — в особенности приморские — очень напоминают пейзажи Крыма.

Фома верующий — Православный журнал «Фома»

Накануне дня памяти св. апостола Фомы в эфире программы “Светлый вечер” на радио “Вера” говорили об апостоле, о сомнениях и вере, и о том, какими путями можно прийти к Богу. Гостями программы были настоятель храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин и первый заместитель главного редактора журнала «Фома» Владимир Гурболиков. Мы предлагаем вашему вниманию избранные цитаты из этой беседы.

Икона апостола Фомы, написанная специально для редакции журнала “Фома” художником-иконописцем Марией Бургановой. По задумке художника написание имени апостола напоминает журнал.

Евангелие – это не жизнеописание тех обстоятельств, которые происходили вокруг Христа. Это то, что происходило со Христом. (прот. Игорь Фомин)

Мы знаем из Евангелия, что когда умер Лазарь, Христос высказал свои планы на будущее и сказал, что он пойдет к нему. И все стали Его отговаривать, напоминая, что они только недавно из Иудеи, где Спасителя хотели убить. Они не понимали, как можно хотеть опять туда вернуться. И вот уговариваемый апостолами Спаситель находит поддержку только в лице апостола Фомы. Он единственный говорит: «Пойдем, и умрем вместе с Ним». (прот. Игорь Фомин)

Апостол Фома не ищет Бога, который бы устраивал его по каким-то параметрам, он находит истину, он находит Того, за Которого можно умереть. Он находит Того, за Которым он пойдет всю свою жизнь (прот. Игорь Фомин)

Нам зачастую нужен Бог, который бы творил бы чудеса. Финансово помогал бы, например. Приходят иногда люди с просьбой: «Батюшка, надо освятить офис», – я говорю: «Зачем?» – «Что-то дела плохо пошли». Я говорю: «Вы не сюда обратились, вы понимаете, мы можем помолиться и у вас вообще все закроется и рухнет. Потому что дело может быть не богоугодное, а мы будем просить, чтобы Господь ниспослал волю Свою». И большая часть людей, которые просят освятить офис, после этих слов, она так задумывается, интеллигентно благодарит за оказанное внимание и уходит. (прот. Игорь Фомин)

В той, или иной форме, мученическая жизнь есть у каждого христианина. Каждый христианин должен сделать для себя выбор, это может быть мучение физическое – кто хочет жить благочестиво во Христе Иисусе, будет гоним, как говорит апостол Павел. Это может быть такое мучение и внутреннее, когда человек побеждает не внешние обстоятельства, а внутренние. (прот. Игорь Фомин)

Мы видим сейчас две разные тенденции в мире. С одной стороны, все говорят – “наука доказала”, с другой стороны, общество крайне суеверно и легко поддается настроению, внушению многочисленных пройдох. Вот в этом смысле апостол Фома сейчас учитель сразу в двух смыслах: он пример того, насколько горячо надо верить, но верить Истине. (Владимир Гурболиков)

Для тех, кто молятся так, как молились святые подвижники, для них граница между этим миром и миром святых, миром Бог вообще не существует. Для них богообщение – это не вопрос высшей математики, а вопрос практической жизни. Это даже не чудо в нашем понимании, это просто часть реальности. (Владимир Гурболиков)

Тогда, так и сейчас, проповедь христианства говорит о том, что надо пересмотреть, что для тебя первично. Еда, или Христос? Семья, или Христос? Работа, или Христос?<…> Что в твоей жизни может возглавить Христос, то в твоей жизни должно остаться. Что Христос не может возглавить в твоей жизни – это должно из твоей жизни уйти и об этом говорит апостол Фома своей проповедью и все остальные апостолы. Они проповедуют о том, что наша жизнь должна быть в свете Христа, не в тени Христа, а в свете Христа. (прот. Игорь Фомин)

Просто для нас, верующих людей, нет границы между миром нашим и миром святых, миром Божьим, он един. При этом личность человека в нем не утрачивается. (Владимир Гурболиков)