Русская изба: внутреннее убранство — Щи.ру

Русская изба всегда была ладной, добротной и самобытной. Архитектура её свидетельствует о верности многовековым традициям, их стойкости и уникальности. Её планировка, конструкция и внутреннее убранство создавались на протяжении многих лет. Не так много традиционных русских домов сохранилось по сей день, но всё же в некоторых регионах их можно встретить.

Изначально избы в России строили из дерева, частично заглубляя их фундамент под землю. Это обеспечивало большую надёжность и долговечность сооружения. Чаще всего в ней была всего одна комната, которую владельцы делили на несколько отдельных частей. Обязательной частью русской избы был печной угол, для отделения которого использовали занавеску. Кроме этого выделялись отдельные зоны для мужчин и женщин. Все углы в доме выстраивались в соответствии со сторонами света и самым главным среди них был восточный (красный), где семья организовывала иконостас. Именно на иконы гости должны были обратить внимание сразу же после входа в избу.

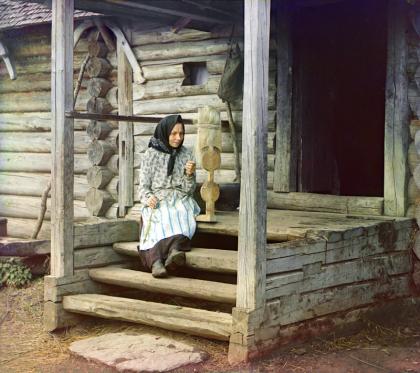

Крыльцо русской избы

Архитектура крыльца всегда была тщательно продумана, ей владельцы дома уделяли достаточно много времени. В ней сочетался отличный художественный вкус, многовековые традиции и изобретательность зодчих. Именно крыльцо соединяло избу с улицей и открывалось всем гостям или прохожим. Интересно, что на крыльце вечерами после тяжёлой работы часто собиралась вся семья, а также соседи. Здесь гости и владельцы дома танцевали, пели песни, а дети бегали и резвились.

В разных областях России форма и размеры крыльца кардинально отличались. Так, на севере страны оно было достаточно высоким и большим, а для установки выбирался южный фасад дома. Благодаря такому ассиметричному размещению и уникальной архитектуре фасада весь дом смотрелся очень своеобразно и красиво. Также достаточно часто можно было встретить крыльца, поставленные на столбы и украшенные ажурными деревянными столбиками. Они были настоящим украшением дома, делая его фасад ещё более серьёзным и добротным.

На юге России крыльца устанавливали со стороны передней части дома, привлекая внимание прохожих и соседей ажурной резьбой. Они могли быть как на две ступеньки, так и с целой лестницей. Некоторые владельцы дома украшали своё крыльцо навесом, а другие оставляли открытым.

Сени

Для того, чтобы сохранить в доме максимальное количество тепла от печи владельцы отделяли жилую зону от улицы. Сени — это именно то пространство, которое сразу же видели гости при входе в избу. Кроме сохранения тепла сени также использовались для хранения коромысла и других нужных вещей, именно здесь многие делали чуланы для продуктов.

Для разделения сеней и отапливаемой жилой зоны также делали высокий порог. Он делался для предотвращения проникновения холода в дом. Кроме этого по многовековым традициям каждый гость должен был поклониться при входе в избу, а зайти внутрь не приклонившись перед высоким порогом было невозможно. В противном случае гость просто ударялся голой об косяк.

Русская печь

Быт русской избы вращался вокруг печи. Она служила местом для приготовления пищи, отдыха, обогрева и даже банных процедур. Наверх вели ступени, в стенах имелись ниши для разной утвари. Топка всегда была с железными заслонами. Устройство русской печи – сердца любой избы – удивительно функциональное.

Печь в традиционных русских избах всегда размещалась в основной зоне, справа или слева от входа. Именно её считали главным элементом дома, поскольку на печи готовили еду, спали, она обогревала весь дом. Доказано, что приготовленная в печи еда самая полезная, поскольку в ней сохраняются все полезные витамины.

С древних времён с печкой связывали множество поверий. Наши предки верили, что именно на печи обитает домовой. Мусор никогда не выносили из избы, а сжигали в печи. Люди верили, что так вся энергия остаётся в доме, что способствует увеличению достатка семьи. Интересно, что в некоторых областях России в печи парились и мылись, а также использовали для лечения серьёзных заболеваний. Лекари того времени утверждали, что вылечить болезнь можно просто полежав на печи несколько часов.

Печной угол

Его также называли «бабий угол», поскольку именно сделать находилась вся кухонная утварь. Его отделяла занавеска или даже деревянная перегородка. Сюда практически никогда не заходили мужчины из своей семьи. Огромным оскорблением владельцев дома был приход чужого мужчины за занавеску в печной угол.

Здесь женщины стирали и сушили вещи, готовили еду, лечили детей и гадали. Практически каждая женщина занималась рукоделием, а самым спокойным и удобным местом для этого был именно печной угол. Вышивка, шитьё, роспись — это самые популярные виды рукоделия девушек и женщин того времени.

Лавки в избе

В русской избе стояли подвижные и неподвижные лавки, а уже с 19 века начали появляться стулья. Вдоль стен дома владельцы устанавливали неподвижные лавки, которые крепились с помощью поставок или ножек с резными элементами. Подстава могла быть плоской или сужаться к середине, в её декоре часто присутствовали резные узоры и традиционные орнаменты.

Также в каждом доме были передвижные лавки. Такие скамьи имели по четыре ножки или устанавливались на глухие доски. Спинки часто делали так, чтобы их можно было перекинуть на противоположный край лавки, а для украшения использовали резной декор. Скамью всегда делали более длинной чем стол, а также часто покрывали плотной тканью.

Мужской угол (Коник)

Он находился справа от входа. Здесь обязательно стояла широкая лавка, которую с обеих сторон ограждали деревянными досками. Их вырезали в форме конской головы, поэтому мужской угол часто называют «коник». Под скамьёй мужчины хранили свои инструменты, предназначенные для ремонта и других мужских работ. В этом углу мужчины ремонтировали обувь и утварь, а также плели корзины и другие изделия из лозы.

На скамью в мужском углу присаживались все гости, пришедшие к владельцам дома на короткое время. Именно здесь мужчина спал и отдыхал.

Женский угол (Середа)

Это было важное в женской судьбе пространство, поскольку именно из-за печной занавески девушка выходила во время смотрин в нарядном одеянии, а также ждала жениха в день свадьбы. Здесь женщины рожали детей и кормили их подальше от посторонних глаз, скрываясь за занавеской.

Также именно в женском углу дома понравившегося парня девушка должна была спрятать обметалочку, чтобы в скором времени выйти замуж. Верили, что такая обметалочка поможет невестке скорее подружиться со свекровью и стать хорошей хозяйкой в новом доме.

Красный угол

Это самый светлый и важный угол, поскольку именно его считали священным местом в доме. По традиции при строительстве ему выделяли место на восточной стороне, где два смежных окна образуют угол, таким образом свет падает, делая угол самым светлым местом в избе. Здесь обязательно висели иконы и вышитые рушники, а также в некоторых избах — лики предков. Обязательно в красном углу ставили большой стол и принимали пищу. Под иконами и рушниками всегда хранили свежеиспечённый хлеб.

И по сей день известны некоторые традиции связанные со столом. Так, молодым людям не желательно сидеть на углу, чтобы в будущем создать семью. Дурная примета оставлять грязную посуду на столе или сидеть на нём.

Крупы, муку и другие продукты наши предки хранили в сенниках. Благодаря этому хозяйка всегда могла быстро приготовить еду из свежих продуктов. Кроме этого были предусмотрены дополнительные постройки: погреб для хранения овощей и фруктов зимой, хлев для скота и отдельные сооружения для сена.

Русское традиционное жилище — Википедия

Хата — южно-русский тип жилья. Воронеж, XIX в.

Русское традиционное жилище — в русской традиционной культуре, широко бытовавшей ещё в конце XIX — начале XX веков, представляло собой сооружение из дерева — избу, построенную по срубной или каркасной технологии.

Реже, в основном, на юге, бытовали каменные, глинобитные жилища[1]. В традиционном виде к настоящему времени почти не встречается, но его традиции сохраняются в архитектуре сельского жилища, а также в дачном строительстве[2].

Основа русского национального жилища — клеть, прямоугольный крытый однокомнатный простой бревенчатый дом без пристроек (сруб) или хибара. Размеры клетей были небольшими, 3 на 2 метра, оконных проемов не было. Высота клети была в 10—12 бревен. Крылась клеть соломой. От слова клеть происходит слово клетка.

В Синодальном переводе Библии «клеть» переведена как «комната». В отличие от избы, клеть могла не иметь отопления, и её использовали не только для жилья, но и для хранения припасов (кладовка, где обитал клетник, или сарай). Отапливаемая клеть называлась изба. У богатых домовладельцев большая клеть называлась гридница. Спальня называлась ложница, или одрина. Божница — домовая церковь.

Клеть устанавливалась на подошве, то есть прямо на грунте, на столбах, режах и обрубах. Реж и обрубы — прообраз фундамента. Брёвна, как и в строениях фино-угорских и балтских народов, связывались в обло, в присек, в лапу, в замок, в ус. Брус связывался в ус, в брус, в косяк, в угол. Один ряд из брёвен или брусьев — венец. Высота клети измерялась в венцах, например, «вышиною на пятом венце». Брёвна прокладывались мхом, такое строение называлось «во мху». Полы укладывали на клади, или лежни. В подклетах пол мог быть бревенчатым или земляным. Богатые люди утепляли хоромы низкокачественным льном, пенькой, паклей. Стены и потолки обивали полотном или войлоком. Внутренняя отделка клети называлась «нарядить нутро». Внутренние стены обшивались тёсом или липовыми досками. Потолок (подволока) укладывался на матицы. Потолок из колотых пополам брёвен или брусьев. Потолок обмазывали глиной. Поверх потолка для утепления насыпали просеянную землю.

Клеть с печкой — уже изба. Изба топилась по-чёрному. Дым выходил через деревянный дымоход (дымница) или через открытые окна и двери. У бедных людей избы были чёрными и позёмными, то есть установленные прямо на земле. Кроме печи, в избе располагались лавки вдоль стен, в центре располагался обеденный стол. Неотъемлемым элементом избы считались сундуки (для одежды и утвари). На стенах помещались полки. Очень поздно (XIX век) в интерьер избы вошли стулья и шкафы.

Окна у чёрной избы от 6 до 8 вершков длины, 4 вершка ширины — предназначены для выпуска дыма. Располагались почти под потолком, рам не имели. Такие окна назывались волоковыми — их заволакивали доской или специальной крышкой. У зажиточных людей напротив избы устанавливалась клеть с волоковыми окнами — летнее жилище. Крытый переход между избой и клетью — сени. Под клетью располагался глухой подклет (мшаник), в котором содержался скот или устраивалась кладовая.

У богатых людей избы белые — с дымоходом.

Хоромы — совокупность строений в одном дворе. Все строения ставили отдельными группами, которые соединялись сенями или переходами. Таким образом, хоромы состояли из нескольких особняков. Цари (князья) жили на верхних этажах. Нижние этажи вначале назывались порубы, а потом подклет. Хоромы строились без определённого плана. Избы, горницы, сени, крыльца пристраивались к существующим зданиям по мере необходимости и там, где это было удобно хозяину. На симметрию здания внимания не обращали. Большие хоромы укрепляли железом: скобами, наугольниками, подставами и так далее. Хоромы делились на:

Покоевые хоромы[править | править код]

Покоевые (постельные) хоромы — жилые помещения. Обычно три или четыре горницы: передние сени, крестовая, или моленная, и постельная. Кроме этих помещений, могли ещё быть: передняя комната, задние сени и другие. Нередко комнаты не имели специальных названий, а назывались третья (после передних сеней и передней), четвёртая и так далее. Мыльня (баня) зачастую располагалась в подклете покоевых хором. Княгинина половина, хоромы детей и родственников ставились отдельно от хором хозяина и соединялись переходами и сенями. Покоевые хоромы устраивались в глубине двора.

Непокоевые хоромы[править | править код]

Непокоевые хоромы — нежилые помещения для торжественных собраний, приёмов, пиров и так далее. Непокоевые хоромы состояли из больших помещений. Их устраивали в лицевой части хором, перед жилыми хоромами. Помещения непокоевых хором назывались гриднями, столовой избой, повалушей, горницей. Около 200 лет зал Грановитой палаты площадью 495 м² оставался самым большим залом в русской архитектуре.

Хозяйственные постройки[править | править код]

Третья часть хором — хозяйственные постройки: конюшни, амбары, портомойни (прачечные), оружейные, стряпные избы и так далее. Для сушки белья над портомойнями строили открытые обрешеченные терема.

Двухэтажный дом на нежилом подклете. С наружной стороны стена подклета без окон. Вторая половина XIX века. Этнографический музей народов ЗабайкальяПодклет — нижний этаж дома, хором. В подклете жили слуги, дети, дворовые служители. В подклетах размещались погреба. Скотница — кладовая с казной, то есть имуществом. Князи и цари устраивали казну в подклетах каменных церквей. Жилые подклеты с волоковыми окнами и печами, нежилые — с глухими стенами, зачастую без дверей. В таком случае вход в подклет устраивался со второго этажа.

| Статья или раздел содержит противоречия и не может быть понята однозначно. Следует разрешить эти противоречия, используя более точные авторитетные источники или корректнее их цитируя. На странице обсуждения должны быть подробности. |

Горница — неотапливаемая, чистая комната в крестьянском жилище у народов Восточной Европы. Горница устраивалась на втором этаже — над подклетом. Само слово горница означает горнее (ср. гора), то есть высокое место. Горенка в письменных источниках упоминается с 1162 года.

| Эх, да уж как Ванюшка По горенке похаживаетнародная песня «Порушка-Параня» |  |

Горница от избы отличалась красными окнами. Красное окно — большое окно с рамой, или колодой. Красные окна могли сочетаться с волоковыми окнами. Горница от избы также отличалась печью. Печь в горнице круглая или четырёхугольная, с изразцами, наподобие голландской, в избе печь русская. Горницы делились стенами на комнаты — чуланы и каморки.

Светлица — горница с красными окнами. Окон в светлице было больше, чем в горнице. Светлица — самая светлая, освещённая комната жилища. Окна в светлице прорубались в трёх или всех четырёх стенах. В горнице окна устраивались в одной или двух стенах. И в светлице, в отличие от горницы, нет печи, точнее, топочной части печи. Только тёплый печной бок или дымоход, заштукатуренный и побелённый или раскрашенный. Светлицы чаще всего устраивались на женской половине дома. Они использовались для рукоделий или других работ.

Терем (чердак-чертог, вышка) — третий (или более высокий) этаж хором, расположенный над горницей и подклетом. В теремах красные окна устраивались во всех стенах. К теремам пристраивались башенки — смотрильни. К терему всегда применялся эпитет «высокий». Вокруг теремов устраивали гульбища — парапеты и балконы, огороженные перилами или решётками.

Сени — крытое пространство (переходы) между клетями, избами, горницами. Сени были неотъемлемой частью княжеских хором, поэтому зачастую княжеский дворец в древности назывался сенями, сенницей. В XVI и XVII веках было распространено выражение «у государя на сенях». Сенник — неотапливаемые сени, с небольшим количеством волоковых окон. В летнее время использовался как спальня. На крышу сенника не насыпалась земля, как это делалось в отапливаемых помещениях. Сенники использовали для устройства брачной постели. Земля над головой не должна была напоминать о предстоящей смерти. На женской половине дома сени устраивали большего размера. Они использовались для девичьих игр и развлечений. В сенях устраивали кладовые, над сенями настраивали вышки, а снизу подсенье. Сени, расположенные вне общей крыши, не покрытые, или крытые навесом назывались переходом или крыльцом.

Двускатная кровля. На крючках курицы лежит водосток. 1861 год постройки. Этнографический музей народов ЗабайкальяКровлю связывал продольный брус — князь (князёк) или конь (конёк). К этому брусу крепились стволы деревьев с закрючинами — курицы. На крючья курицы укладывали свесы, водостоки. Кровля обрешёчивалась и накрывалась тёсом и берестой. В хоромах кровля устраивалась шатром — со скатами на четыре стороны. Под князем устанавливался бык. Также кровли сводились в виде бочек и кубов. Зачастую в одном хороме сочетались все виды кровли. Крыши часто делались с изломом внизу — с полицами. Полицы также могли располагаться между этажами, они делались из досок с фигурным окончанием. Кровля перекрывалась мелкой решёткой, и сверху накрывалась «в чешую». Кровля в чешую обычно окрашивалась в зелёный цвет. На вершине кровли устраивалась прапорица — флюгер, на князе устанавливались резные гребни. Верхние чердаки строились не только на четыре, но и на шесть и восемь стен.

Крыльцо для клетей устанавливались на брёвнах, или на подрубах. Лестницы клали на тетиву, на которую устанавливали ступени. Лестницу переламывали — то есть устраивали отдыхи (площадки). Лестницы почти всегда огораживали перилами с балясинами или решётками. В больших хоромах под лестницей устраивали рундук.

Двор обносили забором — заплотом. Заплот устраивали из тёсанных брёвен. Ворота устанавливали на столбы, или столбицы. Ворота в один щит, в богатых домах — в два щита с калиткой. Иногда устраивались тройные ворота — с двумя калитками. Ворота покрывались небольшой кровлей с полицами (водостоками). Князёк крыши украшался башенками, шатриками, бочками, резными гребнями. По богато украшенным воротам судили о богатстве хозяина дома. Над воротами с наружной и внутренней стороны устанавливали иконы или крест. Например, над Спасскими воротами Спасской башни имеется ниша с иконой Спаса Нерукотворного.

В воротах могли устраивать смотровое окно. Глухие ворота — ворота без каких-либо украшений и отверстий[4].

Окно, оконце происходило от слово око (глаз). Рамы красных окон окрашивали краской. На рамы натягивали паюсный мешок рыб (откуда паюсная икра) — такое окно называлось паисным. Также использовался бычий пузырь, слюда (такие окна назывались слюдяные окончины), промасленная ткань. До XVIII века стеклянные окна (стекольчатые оконницы) употреблялись редко. Красные окна — подъёмные и отворные, волоковые окна — отворные и задвижные. Рама слюдяных окончин состояла из четырёх металлических прутов. В центре окна в свинцовый переплёт размещали самый большой кусок слюды в виде круга, вокруг располагались мелкие куски слюды разной формы и мелкие обрезки. В XVII веке слюдяные окна начали расписывать. Стекольчатые оконницы изготовлялись так же, как и слюдяные: в металлической раме и свинцовом переплёте. Применялось и цветное стекло с росписью красками.

Для защиты от холода и ветра применялись вставни, или ставни. Вставни обивались сукном, они могли быть глухими, или со слюдяными оконцами. Ночью и в морозы окна изнутри закрывались втулками. Втулка — щит размером, совпадающим с окном. Обивался войлоком и сукном. Щиты просто втулялись, или навешивались на петли и закрывались. Окон обычно три на одной стене. Окна завешивались завесами из тафты, сукна и других тканей. Завесы подвешивались к проволоке на кольца. Зачастую все три окна на одной стене задёргивались одной завесой.

Также окна были расположены достаточно высоко над землёй. Это помогало сохранять тепло в доме, сугробы не достигали уровня окна, а также это служило защитой от диких животных.

Частым украшением русского национального жилища была резьба по дереву (домовая резьба), которой украшались наличники на окнах, ставни, фронтон (чело) и балясины крыльца. Отчасти резьба напоминала славянскую вышивку и, видимо, служила магическим целям. Изображались стилизованные животные (петушки, коньки). По форме орнамент делился на геометрический и растительный. Геометрический орнамент состоял из ромбиков, равносторонних крестиков, квадратики, треугольничков, кружков. Растительный орнамент содержал более плавные формы. По исполнению резьба могла быть глухой и сквозной.

Внутреннее убранство[править | править код]

Характерной чертой русского жилища была божница в красном углу, где помещались иконы (образа). Перед иконами висела лампада, а сами иконы иногда украшались вышитыми рушниками. Этнографы предполагают, что традиция красного угла имеет дохристианское происхождение, причем раньше вместо икон на полку ставили деревянное изображение (чурку) домового. Неотъемлемой чертой русского жилища была русская печь с лежанкой и полатями. Укрытый скатертью стол украшал самовар, вокруг которого собирались на чаепитие.

| Не красна изба углами, а красна пирогамиНародная пословица |  |

Плотники зачастую назывались рубленниками. Глава плотничьей артели — плотничий староста. Каменных дел подмастерье, муроль[5] — архитектор. Вымышленник — инженер.

Образцы русской национальной архитектуры представлены в музеях:

Внутреннее убранство русской избы — СветлояР

Интерьер русских изб в большинстве своем очень похож и включает в себя ряд элементов, которые можно встретить в любом доме. Если говорить об устройстве избы, то она состоит из:

- 1-2 жилых помещений

- сени

- горница

- чулан

- терраса

Сени и порог в доме

Первое с чем сталкивался гость, зайдя в дом — это сени. Это своего рода зона между отапливаемым помещением и улицей. Весь холод задерживался в сенях и не поступал в основное помещение. Сени использовались славянами в хозяйственных целях. В этом помещении держали коромысло и другие вещи. В сенях располагался чулан. Это помещение, которое отделялось от сеней перегородкой. В нем располагался ларь с мукой, яйца и другие продукты.

Отапливаемое помещение и сени отделяли дверь и высокий порог. Такой порог делался для того, чтобы холодному воздуху было сложнее проникать в теплое помещение. Кроме этого, существовала традиции, согласно которой гость, входя в помещение, должен был кланяться, приветствую хозяев и домового. Высокий порог как раз «принуждал» гостей преклоняться, входя в основную часть дома. Так как вход без преклонения обеспечивал удар головы об косяк. С приходом на Русь христианства поклон домовому и хозяевам дополнился осенением себя крестным знамением и поклоном иконам в красном углу.

Где ставили печь в русской избе

Переступая через порог, гость попадал в основное помещение избы. Первое, что попадало на глаза — печь. Располагалась она сразу слева или справа от двери. Русская печь — основной элемент избы. Отсутствие печи говорит о том, что строение является нежилым. Да и свое название русская изба получила именно благодаря печи, которая позволяет топить помещение. Еще одна важная функция данного устройства — приготовление пищи. До сих пор нет более полезного способа приготовления еды, чем в печи. В настоящее время существуют различные пароварки, которые позволяет сохранить максимум полезных элементов в пище. Но все это не сравнимо с приготовленной едой из печки. С печью связано много поверий. Например, считали, что она являлась любимым местом отдыха для домового. Или, когда ребенок терял молочный зуб, его учили бросать зуб под печку и говорить:

«Мышка, мышка, на тебе репяной зуб, а ты дай мне костяной зуб»

Также считалось, что мусор из дому нужно сжигать в печи, чтобы энергия не уходила наружу, а оставалась внутри помещения.

Красный угол в русской избе

Красный угол — неотъемлемая составляющая внутреннего убранства русской избы. Он располагался по диагонали от печи (чаще всего это место выпадало на восточную часть дома — на заметку тем, кто не знает куда установить красный угол в современном жилище). Это было священное место, где находились рушники, иконы, лики предков и божественные книги. Необходимой частью красного угла являлся стол. Именно в этом углу вкушали пищу наши предки. Стол же считался неким алтарем, на котором всегда находился хлеб:

«Хлеб на стол, так стол престол, а хлеба ни куска – так и стол доска»

Поэтому даже сегодня традиция не позволяет сидеть на столе. А оставлять ножи и ложки считается дурной приметой. До сегодняшних дней сохранилось еще одно поверье связанное со столом: молодёжи запрещалось сидеть на углу стола, дабы избежать участи безбрачия.

Лавка с сундуком в избе

Предметы быта в русской избе играли каждая свою роль. Скрыня или сундук для одежды являлся важным элементов дома. Скрыня переходила по наследству от матери к дочери. В него складывалось приданное девушки, которое она получала после замужества. Располагался этот элемент интерьера русской избы чаще всего рядом с печкой.

Лавки также являлись важным элементов интерьера русской избы. Условно они делились на несколько видов:

- долгая — отличается от остальных длиной. Считалась женским местом, где занимались вышиванием, вязанием и т. д.

- короткая — во время трапезы на ней сидели мужчины.

- кутная — устанавливалась около печи. На ней ставились вёдра с водой, полки для посуды, горшки.

- пороговая — шла вдоль стены, где расположена дверь. Использовалась в качестве кухонного стола.

- судная — лавка выше, чем другие. Предназначалась для хранения полок с посудой и горшков.

- коник — мужская лавка квадратной формы с вырезанной конской головой сбоку. Располагалась около двери. На ней мужчины занимались мелким ремеслом, поэтому под лавкой хранились инструменты.

- «нищая» также располагалась у двери. На нее мог садиться любой гость, вошедший в избу без разрешения хозяев. Связано это с тем, что гость не может пройти в избу далее матицы (бревно, служащее основанием для потолка). Визуально матица выглядит как выступающее бревно поперек основных уложенных досок на потолке.

Горница — это еще одно жилое помещение в избе. Имелось оно у зажиточных крестьян, ибо подобное помещение мог позволить себе не каждый. Горница чаще всего устраивалась на втором этаже. Отсюда её название горница — «гора». В ней находилась другая печь, называемая голландкой. Это печь округлой формы. Во многих деревенских домах они стоят до сих пор, являясь украшением. Хотя даже сегодня можно встретить избы, которые отапливаются этими старинными приборами.

О печи уже сказано достаточно. Но нельзя не упомянуть и те инструменты, которые использовались в работе с русскими печами. Кочерга — самый известный предмет. Представляет собой железный прут с загнутым концом. Применялась кочерга для размешивания и сгребания углей. Помело же использовалось для очищения печи от углей.

С помощью ухвата можно было перетаскивать или передвигать горшки и чугунки. Он представлял собой металлическую дугу, которая позволяла захватывать горшок и переносить его с места на место. Ухват позволял ставить чугунок в печь без боязни обжечься.

Еще одним предметом, используемым в работе с печкой, является хлебная лопата. С помощью неё хлеб помещают в печь и вытаскивают после приготовления. А вот слово «чапля» знают не многие. Этот инструмент по другому называют сковородник. Использовался он для захвата сковороды.

Колыбель в избе

Колыбель на Руси имели различные формы. Были и выдолбленные, и плетеные, и подвесные, и «ваньки-встаньки». Названия же их были на удивление разнообразны: люлька, зыбка, колиска, качалки, баюкалка. Но с колыбелью связан ряд традиций, который оставался неизменным. Так, например, считалось необходимым устанавливать колыбель в том месте, где младенец может наблюдать рассвет. Качать пустую колыбель считалось плохой приметой. В эти и многие другие поверья мы верим и по сегодняшний день. Ведь все традиции предков основывались на их личном опыте, который новое поколение приняло у своих пращуров.

Устройство русской избы

Ледяной ветер режет щёку как кинжал – на улице разыгралась метель. А дома уютно и безопасно – сидишь себе на печи да слушаешь сказки деда. Русская изба – от одного только слова веет теплом. Ладная, надёжная и самобытная, она была устроена нашими предками с великой мудростью и верностью традициям.

«Истопка»

С древнейших времён в летописях можно встретить упоминание об избе. Слово схоже с праславянским «истьба» – «истопка». Так называлась отапливаемая постройка – а у некоторых славянских народов этот термин актуален до сих пор. В самом деле, устройство русской избы непременно предполагало тёплое помещение. Чтобы сберечь тепло, дома до XIII века строили без фундамента, частично зарывая их. Люди и животные зимовали на земляном полу, их грел лишь выложенный очаг. Но через века жилище выбралось из-под земли, обзавелось дощатым полом, каменным фундаментом и крышами из тёса (тонких досок).

Пяти- и шестистенки

Большинство сохранившихся в России традиционных изб представляют собой пятистенки – жилое помещение отделялось сенями, словно делилось надвое. На Севере и на Урале строили шестистенок – добавляли две поперечные стены. Каждая изба сооружалась из венцов – соединённых четырёх брёвен. Самые толстые и крепкие стволы клали вниз – окладные, верхний венец был черепным.

Крыльцо и сени

А теперь давайте перенесёмся на пару веков назад и зайдём в гости. Сначала нас встретит крыльцо. По нему можно было понять о благосостоянии хозяев – в богатых домах оно имело несколько ступеней и обрамлялось колоннами. Люди победнее устанавливали перила. Поднявшись на крыльцо, мы попадаем на площадку-рундук, а затем в сени. Здесь хранили утварь и продукты, а жарким летом даже спали. При входе в жилое помещение следовало поклониться по многовековым традициям – чтобы гость не забыл это сделать, устанавливали высокий порог. Он заодно и предотвращал проникновение холода в дом. Граница чужого дома воспринималась по славянским обычаям как переход между мирами – прежде чем зайти на чужую территорию, нужно было прочесть краткую молитву. Отсюда же и пошёл запрет что-либо передавать через порог.

Горница

В средней полосе России и на севере строились дома на подклете – нижнем этаже. В богатых домах там жили дети и прислуга. Над подклетом размещалась горница, куда попадали из сеней. Помните, как поётся в песне: «В горнице моей светло…»? Это не совсем достоверно: окошки делали маленькие, чтобы сохранить тепло. Их затягивали бычьим пузырём. Стекло появилось в Средние века, но в Российской империи простые люди из деревни узнали его только в XIX веке.

Печь

Быт русской деревни был сосредоточен вокруг печи. Зачастую избу даже строили вокруг кормилицы. В какой русской сказке обошлось дело без печи? В допетровские времена печи клали без труб – опять же для того, чтобы было теплее. Первые дымоходы появились в XVI веке и были деревянными – но Петр I повелел ставить каменные, устав слушать доклады о пожарах. Стали появляться «голландки» – небольшие печки с очень мощным отоплением. Богатые люди ставили теперь стены крест-накрест, чтобы получалось четыре комнаты. Помимо горницы и сеней появилась светлица – действительно просторная и светлая комната, где крутилась-вертелась жизнь всей семьи, а особенно молодых девиц.

Красный угол

Самое почётное место в русской избе, куда устремлялся взгляд входящего – это красный угол. Он располагался строго с восточной стороны по диагонали от печи между боковой и фасадной стенами. Здесь в определённом порядке висели иконы – божницы должны были напоминать церковный алтарь. Гость первым делом крестился на красный угол, потом уже здоровался с хозяевами.

Места для отдыха

В красном углу также стоял большой стол и длинная лавка. Они были предназначены для почётных гостей. Вдоль стен также находились лавки, на которых сидели и спали, хотя даже в XIX веке многие хозяева предпочитали почивать по старинке на полу. Пространство между устьем печи и противоположной стенкой называлось «бабьим углом». Там проводились женские работы – мужчинам крайне нежелательно было заглядывать сюда, а уж посторонним – тем более. Мужчины днём работали, а вечером отдыхали на своей половине – справа от входа или около красного угла. Ещё немаловажная деталь интерьера – сундуки, где хранили одежду. Шкафы стали появляться только в XIX веке.

Устройство русской избы, чей размер не превышал 25 кв. м, было очень хорошо продумано – там спокойно вела свой быт семья из 7-8 человек. Дом для русского человека всегда был центром жизни, объектом привязанности, моделью мира. Именно такое трепетное отношение и помогло сохранить многие русские избы до наших дней.

Изба-пятистенка в ЭТНОМИРе

Калужская область, Боровский район, деревня Петрово

Где можно увидеть стоящие рядышком избы разных регионов России: костромскую, вологодскую, смоленскую, архангельскую, пятистенок? Где можно полюбоваться на деревянные чумы и юрты, туэдзи и айлу коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока? Где ещё вы сможете играючи сравнить кубанскую мазанку с хатами Таврии, Чернигова или Подолья? Только в ЭТНОМИРе, только на уникальной, аутентичной выставке жилищ в натуральную величину!

Традиционный пятистенок считается большой, богатой избой. Такую мог построить только мастеровой хозяин, умеющий и любящий трудиться, поэтому в пятистенке ЭТНОМИРа мы обустроили ремесленную мастерскую и проводим мастер-классы, посвящённые традиционной славянской кукле.

Русская изба и ее виды

ИЗБА — крестьянский срубный дом, жилое помещение с русской печью. Слово «изба» употреблялось только по отношению к дому, рубленному из дерева и расположенному в сельской местности. Оно имело несколько значений:

- во-первых, изба — это крестьянский дом вообще, со всеми надворными постройками и хозяйственными помещениями;

- во-вторых, это только жилая часть дома;

- в-третьих, одно из помещений дома, отапливаемое русской духовой печью.

Статья по теме: Устройство правильной русской избы

Слово «изба» и его диалектные варианты «ыстьба», «истьба», «истоба», «истобка», «истебка» были известны еще в Древней Руси и использовались для обозначения помещения. Избы рубили топором из сосны, ели, лиственницы. Эти деревья с ровными стволами хорошо ложились в сруб, плотно примыкая друг к другу, удерживали тепло, долго не гнили. Из этого же материала делали пол1 и потолок. Оконные и дверные колодки, двери обычно изготавливали из дуба. Другие лиственные деревья использовали при строительстве изб довольно редко — как по практическим соображениями (кривые стволы, мягкая, быстро загнивающая древесина), так и по мифологическим.

Например, для сруба нельзя было брать осину, потому что на ней, по поверью, удавился Иуда, предавший Иисуса Христа. Строительная техника на огромных пространствах России, за исключением ее южных районов, была совершенно одинакова. В основе дома лежал прямоугольный или квадратный сруб размером 25—30 кв. м, составленный из горизонтально положенных одно на другое круглых, очищенных от коры, но неотесанных бревен. Концы бревен соединяли без помощи гвоздей разными способами: «в угол», «в лапу», «в крюк», «в охряпку» и т. п.

Между бревнами прокладывали для тепла мох. Крышу срубного дома делали обычно двускатной, трехскатной или четырехскатной, а в качестве кровельных материалов использовали тес, дранку, солому, иногда камыш с соломой. Русские избы различались по общей высоте жилого помещения. Высокие дома были характерны для русских северных и северо-восточных губерний Европейской России и Сибири. Из-за сурового климата и сильной увлажненности почвы деревянный пол избы поднимали здесь на значительную высоту. Высота подклета, т. е. нежилого пространства под полом, варьировалась от 1,5 до 3 м.

Там же встречались и двухэтажные дома, хозяевами которых были богатые крестьяне и купцы. Двухэтажные дома и дома на высоком подклете строили и богатые донские казаки, которые имели возможность покупать строевой лес. Значительно более низкими и меньшими по размерам были избы в центральной части России, в Среднем и Нижнем Поволжье. Балки для пола тут врубались во второй — четвертый венец. В сравнительно теплых южных губерниях Европейской России ставили поземные избы, т. е. половицы пола укладывали прямо на землю. Изба состояла обычно из двух или трех частей: собственно избы, ceней и клети, связанных друг с другом в единое целое общей крышей.

Основной частью жилого дома была изба (называвшаяся в деревнях Южной России хатой) — отапливаемое жилое помещение прямоугольной или квадратной формы. Клеть представляла собой небольшое холодное помещение, использовавшееся в основном для хозяйственных целей. Сени были своего рода неотапливаемой прихожей, коридором, отделявшим жилое помещение от улицы. В русских деревнях XVIII — начала XX в. преобладали дома, состоявшие из избы, клети и сеней, но нередко встречались и дома, включавшие в себя только избу и клеть. В первой половине — середине XIX в. в деревнях стали появляться постройки, состоявшие из сеней и двух жилых помещений, одним из которых была изба, а другим — горница, использовавшаяся как нежилая, парадная часть дома.

Традиционный крестьянский дом имел множество вариантов. Жители северных губерний Европейской России, богатых лесом и топливом, строили для себя под одной крышей несколько отапливаемых помещений. Там уже в XVIII в. был распространен пятистенок, часто ставили избы-двойни, крестовики, избы с прирубами. Сельские дома северных и центральных губерний Европейской России, Верхнего Поволжья включали в себя множество архитектурных деталей, которые, имея утилитарное назначение, одновременно выполняли роль декоративного убранства дома. Балконы, галереи, мезонины, крыльца сглаживали суровость внешнего облика избы, срубленной из толстых, ставших серыми от времени бревен, превращая крестьянские избы в прекрасные архитектурные сооружения.

Такие необходимые детали конструкции крыши, как охлупень, подзоры, карнизы, причелины, а также наличники окон и ставни украшались резьбой и росписью, скульптурно обрабатывались, придавая избе дополнительную красоту и оригинальность. В мифологических представлениях русского народа дом, изба — это средоточие основных жизненных ценностей человека: счастья, достатка, покоя, благополучия. Изба защищала человека от внешнего опасного мира. В русских сказках, быличках человек всегда укрывается от нечистой силы в доме, порог которого они не в силах переступить. В то же время изба казалась русскому крестьянину жилищем довольно убогим.

Хороший дом предполагал не только избу, но и несколько горниц, клетей. Именно поэтому в русском поэтическом творчестве, идеализировавшем крестьянскую жизнь, слово «изба» употребляется для характеристики плохонького дома, в котором живут бедные люди, обделенные судьбой: бобыли и бобылки, вдовы, несчастные сироты. Герой сказки, заходя в избушку, видит, что в ней сидит «слепой старичок», «бабушка-задворенка», а то и Баба Яга — Костяная Нога.

ИЗБА БЕЛАЯ — жилое помещение крестьянского дома, отапливаемое русской печью с трубой — по-белому. Избы с печью, дым из которой при топке выходил через трубу, получили распространение в русской деревне довольно поздно. В Европейской России они стали активно строиться со второй половины XIX в., особенно в 80—90-х гг. В Сибири переход на белые избы произошел раньше, чем в европейской части страны. Они получили распространение там еще в конце XVIII в., а к середине XIX в. фактически все избы отапливались печью с трубой. Однако отсутствие белых изб в деревне вплоть до первой половины XIX в. не означало, что на Руси не знали печей с дымоходом.

При археологических раскопках в Великом Новгороде в слоях XIII в. в развалах печей богатых домов встречаются дымоходы из обожженной глины. В XV—XVII вв. в великокняжеских дворцах, хоромах бояр, богатых посадских людей имелись помещения, которые отапливались по-белому. До этого времени белые избы были лишь у богатых крестьян пригородных сел, занимавшихся торговлей, извозом, промыслами. А уже в начале XX в. только очень бедные люди топили избу по-черному.

ИЗБА-ДВОЙНЯ — деревянный дом, состоявший из двух самостоятельных срубов, плотно прижатых друг к другу боковыми сторонами. Срубы ставили под одной двускатной крышей, на высоком или среднем подклете. Жилые помещения располагали в передней части дома, сзади к ним пристраивали общие сени, из которых шли двери на крытый двор и в каждую из комнат дома. Срубы были, как правило, одинаковых размеров — по три окна на фасаде, но могли быть и разновеликими: одно помещение имело три окна на фасаде, другое два.

Установка двух срубов под единой крышей объяснялась как заботой хозяина об удобствах семьи, так и необходимостью иметь резервное помещение. Одно из помещений являлось собственно избой, т. е. теплой, отапливаемой русской печью комнатой, предназначенной для жизни семьи зимой. Второе помещение, называвшееся летней избой, было холодным и использовалось в летнее время, когда духота в избе, отапливаемой даже в жаркую пору, вынуждала хозяев перебираться в более прохладное место. В богатых домах вторая изба иногда служила парадным помещением для приема гостей, т. е. горницей или светёлкой.

В этом случае здесь ставили печь городского типа, которую использовали не для приготовления еды, а только для получения тепла. К тому же горница нередко становилась спальней для молодых брачных пар. А когда семья разрасталась, то летняя изба, после установки в ней русской печи, легко превращалась в избу для младшего сына, остававшегося и после женитьбы под отцовской кровлей. Любопытно, что наличие двух срубов, поставленных рядом, делало избу-двойню достаточно долговечной.

Две бревенчатые стены, одна из которых являлась стеной холодного помещения, а другая — теплого, поставленные с определенным промежутком, имели свое естественное и быстрое проветривание. Если бы между холодным и теплым помещениями была одна общая стена, то она конденсировала бы в себе влагу, способствующую ее быстрому загниванию. Избы-двойни строили обычно в местах, богатых лесом: в северных губерниях Европейской России, на Урале, в Сибири. Однако они встречались и в некоторых деревнях Центральной России у зажиточных крестьян, занимавшихся торговлей или промышленной деятельностью.

ИЗБА КУРНАЯ или ИЗБА ЧЁРНАЯ — жилое помещение крестьянского срубного дома, отапливаемое печью без трубы, по-черному. В таких избах при топке печи дым из устья поднимался наверх и выходил на улицу через дымовое отверстие в потолке. Его закрывали после протапливания доской или затыкали тряпками. К тому же дым мог выходить наружу через маленькое волоковое окно, вырезанное во фронтоне избы, если та не имела потолка, а также через открытую дверь. Во время топки печи в избе было дымно и холодно. Люди, находившиеся здесь в это время, вынуждены были сидеть на полу или выходить на улицу, так как дым ел глаза, забирался в гортань и нос. Дым поднимался вверх и зависал там плотным синим слоем.

От этого все верхние венцы бревен покрывались черной смолистой копотью. Полавочники, опоясывавшие избу над окнами, служили в курной избе для оседания сажи и не использовались для расстановки утвари, как это было в белой избе. Чтобы сохранить тепло и обеспечить быстрый выход дыма из избы, русские крестьяне придумали ряд специальных приспособлений. Так, например, многие северные избы имели двойные двери, выходившие в сени. Наружные двери, полностью закрывавшие дверной проем, открывали настежь. Внутренние, имевшие сверху довольно широкий проем, плотно закрывали. Дым выходил через верх этих дверей, а холодный воздух, шедший понизу, встречал на своем пути препятствие и не мог проникнуть в избу.

Кроме того, над дымовым отверстием потолка устраивали дымник — длинную вытяжную деревянную трубу, верхний конец которой украшали сквозной резьбой. Чтобы сделать жилое пространство избы свободным от дымового слоя, чистым от сажи и копоти, в некоторых районах Русского Севера избы делали с высокими сводчатыми потолками. В других местах России многие избы даже в начале XIX в. вообще не имели потолка. Стремлением вывести как можно скорее дым из избы объясняется и обычное отсутствие крыши в сенях.

Курную крестьянскую избу довольно мрачными красками описал в конце XVIII в. А. Н. Радищев в своем «Путешествии из Петербурга в Москву»: «Четыре стены, до половины покрытые, так как и весь потолок, сажею; пол в щелях, на вершок по крайней мере поросший грязью; печь без трубы, но лучшая защита от холода, и дым, всякое утро зимою и летом наполняющий избу; окончины, в коих натянутой пузырь смеркающийся в полдень пропускал свет; горшка два или три… Деревянная чашка и круш- ки, тарелками называемые; стол, топором срубленной, которой скоблят скребком по праздникам. Корыто кормить свиней или телят, буде есть, спят с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется».

Однако следует заметить, что курная изба имела и ряд достоинств, благодаря которым она так долго сохранялась в быту русского народа. При отоплении беструбной печью нагревание избы происходило довольно быстро, как только сгорали дрова и закрывалась наружная дверь. Такая печь давала больше тепла, на нее шло меньше дров. Изба хорошо проветривалась, в ней не было сырости, а дерево и солома на крыше невольно дезинфицировались и дольше сохранялись. Воздух в курной избе, после ее протопки, был сухой и теплый.

Курные избы появились в глубокой древности и существовали в русской деревне вплоть до начала XX в. Их стали активно заменять на белые избы в деревнях Европейской России с середины XIX в., а в Сибири — еще раньше, с конца XVIII в. Так, например, в описании Шушенской волости Минусинского округа Сибири, сделанном в 1848 г., указывается: «Домов черных, так называемых изб без вывода труб, решительно нигде нет». В Одоевском же уезде Тульской губернии еще в 1880 г. 66% всех изб были курными.

ИЗБА С ПРИРУБОМ — деревянный дом, состоявший из одного сруба и пристроенного к нему жилого помещения меньшего размера под единой крышей и с одной общей стеной. Прируб могли ставить сразу же при возведении основного сруба или пристраивать к нему через несколько лет, когда появлялась необходимость в дополнительном помещении. Основной сруб был теплой избой с русской печью, прируб — летней холодной избой или помещением, отапливаемым голландкой — печью городского образца. Избы с прирубами строили главным образом в центральных районах Европейской России и в Поволжье.

Материал создан: 25.10.2015

комментарии к статье

Каркас. Какой была «настоящая» русская изба (русофилам не читать!) (История и философия)

Убедительная просьба, воздержаться от чтения этой статьи самым правоверным славяно- и русофилам, поклонникам творчества министра культуры Мединского, зрителям канала «РенТВ»

Целью этой публикации не являются:

- желание унизить национальную гордость великороссов,

- давать сравнительную характеристику русских изб и жилищ других народов в уничижительном или наоборот превосходном ключе.

- развенчание каких либо мифов.

Сформулирую цель статьи так: ещё раз проследить зависимость технологии и конечного результата, конкретно в избостроении. А так же попытаться заглянуть «внутрь» избы, в том её виде, в котором она существовала несколько веков. И ещё раз зафиксировать выводы на основании имеющейся информации и законов логики.

Надо определиться с терминами. Что значит «настоящая» русская изба?

Избы то были разные. На севере одни (как правило и больше-выше и красивее), в южных и западных областях немного другие. В одной деревне, особенно начиная с 18-19 веков избы могли сильно отличаться друг от друга. Ответим так. «Настоящей» русской избой назовём тот тип, в котором бОльшая часть наших предков жила бОльшую часть исторического времени русского государства. Это примерно с 13-14 по середину 19 век.

В сознании большинства сегодняшних россиян, русская изба – это что то такое теплое, уютно-домостроевское, домотканое и посконное. Печь с лежанкой, божница в красном углу, полати, самовар. Резьба снаружи. Внутри тепло, чисто и опрятно. Было так или нет?

Из каких источников мы можем судить о том, какой была изба?

Самих «живых» образцов древних русских изб не осталось.

Все немногие существующие «древние» избы, самые старые – это 19 век (они же находятся в существующих музеях), более ранние экземпляры если и сохранились, то в единичных случаях и мало известны науке.

1.Изображения. От 18 и 19 веков их осталось много. На картинах, а с середины 19 века и на фотографиях. (но и технологии и сами избы к этому времени изменились, и изменения эти носили без преувеличения революционный характер, когда избы приобрели известный нам вид, но не все конечно). Изображений более ранних времён конечно меньше. Почти все сделаны иностранцами. Самые известные это гравюры 17 века Олеария и Мейерберга.

2.Описания самых разных авторов. Отечественных и иностранных.

Вообщем то вся существующая литература о русском деревянном зодчестве опирается именно на эти источники. Литературы о русской избе и деревянном зодчестве вроде бы много. Но в ней как то «сглажены» или плохо освещены некоторые технические вопросы.

Итак, начнём с технологии. А вернее, каких технологий не было у наших предков.

1. В своей статье от 8 июня на этом канале «Почему русские строили без единого гвоздя и одним топором?» я убедительно доказал, что главной причиной этого могло быть только одно: полное или почти отсутствие строительных гвоздей и пил по дереву.

Статья, кстати, вызвала отклик у читателей, более 170 комментариев. Конечно, почти все резко критические. Но ни одно аргумента против по существу не было. Приводились доводы про преимущества обработки дерева топором (а они были), а то что без гвоздей, то это, де, добровольный выбор. Якобы гвозди были и много. Но без них то лучше. И прочая нелепица.

Лишь один комментатор поддержал меня. И дал очень красочный комментарий о жизни в старые времена. Позволю себе процитировать его частично:

«…Большинство идиотствующих интеллигентов уверены, что в царские времена полудикие обожравшиеся гусями и заливной осетриной крестьяне пьянствовали по деревням, пока настоящие хозяева-кулаки работали и кормили своим трудом лодырей-батраков, как масквачи кармили колхозников своей калбасой… В начале двадцатого века примитивными железными орудиями труда были обеспечены деревни вблизи торговых путей, вблизи монастырей на торговых путях,в пригородах, а глубинка в начале двадцатого века каждую железку перековывала по сто раз из сошника в топор,из топора в горбушу, из горбуши в серп, из серпа в нож. Натуральное хозяйство при шестнадцати часах работы с пяти лет до смерти не давало ничего для продажи-только прокормиться на грани выживания, одеться и согреться на грани замерзания. Для браги и пива нужно пожертвовать кашей и хлебом на своём столе, для покупки топора отработать дополнительно ещё тысячу часов. От моего дома до кричного железоделания, а это по капле из болотной глины выдавленный получугун, месяц дороги в начале двадцатого века, а ранее дороги ещё и смертельноопасной. В обмен предложить нечего, кроме труда, вот и уходили люди на годы в вахту за кусок железа, за кусок…»

Такая картина…

Повторю и здесь. Что достаточно примитивный, сыродутный способ добычи железа, и такие же примитивные приёмы железообработки, которые существовал на Руси века, не позволяли производить в больших, товарных количествах строительные гвозди в том виде, в каком они известны нам. Это было очень трудно.

Обходились без гвоздей почти везде. Например, такое свидетельство: первый русский флот, воронежский, по разным источникам строился с помощью и деревянных(!!) гвоздей. А ведь строительство флота тогда делом первостепенной государственной важности!

В июне этого года, уже после того, как была написана моя статья, в одной из передач «Что. Где. Когда» был интересный вопрос. Зачем в американских провинциях в 17-18 веках был такой обычай. Перед строительством нового дома сжигали старый? Правильный ответ: чтобы добыть из старых построек гвозди.

Пила. Если про отсутствие гвоздей мы говорим, как о предположении с высокой степенью уверенности, то про пилу уверенно – не было. Настолько почти, что совсем. Это документы. Во всей Москве, столице, в 1630е года среди двух тысяч ремесленников указан только один «пильщик». Пила вводилась в быт и строительство царской властью начиная с Петра 1.

Отсутствие пилы и гвоздей было мощным ограничителем для наших предков в строительстве.

Для тех, кто в танке. Таких среди комментаторов было много. Писали, что брёвна гвоздями крепить не надо. Конечно. Но кроме самого сруба, есть другие конструкции, кровля, перекрытия, хоз.постройки, где гвозди очень желательны

Конечно, наши строители выработали такие приёмы, которые позволяли обходиться и без пилы и без гвоздей. Но тем не менее. Это было именно вынужденным, но никак не добровольным решением. И деревозаготовка и деревообработка без пилы – это очень тяжело и трудно. Кто не верит, пусть попробует срубить топором дерево. Я пробовал, это тяжко. Одно, средней толщины.

Кроме того, что срубить само дерево, убрать сучки, а потом скобельком и кору убрать. И всё ручками ручками. И таких брёвен на избу требовалось десятки

Пила – если не первый, то точно второй инструмент в деревообработке.

Отсутствие пилы – это отсутствие пиломатериала. Столь привычного для нас. При чём более менее стандартных размеров. Тёс сделанный топором заменял его, но далеко не всегда.

Результат: не было досок – не было и дощатых полов и дощатых потолков, и много другого из досок. Тогда какими они были? Полы. Вообще русская изба «выросла» из земли. Изначально, и с этим согласны большинство историков, русские жилища были землянками и полуземлянками.

И в этом было своё преимущество. Т.к. в них лучше сохранялось драгоценное тепло.

Но, наконец то, когда изба выросла из земли, она на земле осталась. Полы в русских избах были земляными. Да, их утрамбовывали, поливали водой, и, наверное, чем то покрывали.

Тип жилища клеть на подклети, который развивался больше в городах, и был признаком зажиточности, распространялся очень медленно. В них, да, полы были деревянными, из тёса. Или пластин, т.е. половин бревна.

Потолок. Делали просто из брёвен. Накатом.

Важнейший вопрос. Что из себя представляла заготовка дров без пилы??

И с ручной пилой это очень трудоёмкий процесс. А без неё? Попробуйте представить.

Это что же. Каждое полено надо было вырубать? Видимо так. И потом, как расколоть чурку, если она не торцована и её нельзя поставить на землю вертикально?

Надо думать, что неслучайно появились некоторые русские пословицы и присказки, например, «наломать дрова» (почему не напилить?), «лес рубят — щепки летят» (почему не опилки?), они имеют буквальный смысл. «Лес сечь – не жалеть плеч». (Сечь, секира)

Почему же наши предки не изготавливали пил? Трудно сказать. Для пилы нужно не просто железо, а железо высокоуглеродистое. Как сталь. Сталь в древние времена называлась на Руси «укладом». Её делать могли. Но факт остаётся фактом, пил по дереву не делали. Возможные исключения подтверждают правило.

А раз не было пилы, то не было и той замечательной резьбы на окнах и фасадах, которая действительно так здорово разукрасила многие избы, но в уже более позднее время.

Печь. Без неё никак. Была глинобитной. Т.е. кирпичей не использовали. Почему? Непонятно. Хорошие кирпичи, получают путём обжига, они были трудны в изготовлении, т.к. опять же требовали дров. А дрова как добывались мы помним.

Но можно было использовать кирпич-сырец. Но не использовали и его. В общем, лепили из глины. Это ладно, но почему не делали дымоходов??

Мы с уверенностью утверждаем, что подавляющее большинство русских изб было до 18 века курными. Все свидетельства и документы говорят об этом. Топились по черному. Весь дым от печи попадал в помещение. Почему? Разве наши предки не могли сообразить, что гораздо лучше, если дым будет уходить на улицу а не внутрь?? Наверняка могли. В чём же дело? Здесь только предположение.

Дымоходы можно было сделать или из железа или кирпичей. С качественным и тонко раскованным железом на Руси было не очень. А кирпичей не делали.

Можно ли было и дымоходы сделать глинобитными? Наверное. Но не делали и таких.

Здесь могут раздаться голоса против. Умели делать кирпичи! Умели. Храмы строили! У греков научились. Плинфа и т.п. Умели, да. Но не делали. Или возразят: а вот смотрите! Гравюры Олеария 17 века! На них Москва и московские дома. И почти у всех домов торчат трубы!

А вот гравюры другого иностранца в московской Руси 17 века, Мейерберга. И тут уже никаких труб на избах нет.

Что то не так. Или первый трубы пририсовал, или второй недорисовал. Скорее всего на гравюрах Олеария изображены были не дымоходы, а дымники. Дымники делали из дерева и ставили их как правило не в самой избе где печь а в соседнем помещении, например в сенях. Выпускали дым в сени, а уже из сеней в дымник.

А во-вторых, есть куда более весомый документ, чем гравюры Олеария. Это документ-инструкция для московских властей от 1722 года. Спустя почти 100 лет после созданий Олеарием своих гравюр. Она предписывала во всех чёрных избах сделать дымоходы и впредь запретить их строительство. Чему больше верить? Очевидно что второму. Вряд ли за 80 с лишним лет вдруг московские избы из белых превратились в курные.

Но вот появились кирпичи и дымоходы. Тут неизбежно возникает вопрос: каким образом делали «проходку» сквозь перекрытие и кровлю? Это сейчас есть негорючие материалы, каменная вата, герметики и «мастер-флэш». Раньше же не было. Как гидроизолировали место вокруг дымохода? Чем? Не очень понятно.

Теперь представим процесс топки в курной избе. А тут разночтения.

Одни пишут, что это было вполне ничего себе. Дым якобы только поверху стелился. А люди то внизу. И дышали они свежими воздухами. Вот например, что пишет академик Ополовников.

«Курная изба поражает. Прежде всего рушатся привычные и, надо сказать, весьма поверхностные представления о том, что в такой избе всегда темно и грязно, что повсюду зола, сажа, копоть. Ничего похожего! Полы, гладко обтёсанные бревенчатые стены, широкие лавки, печь — всё сверкает чистотой, столь обычной для изб северных крестьян. На чистом столе — белая скатерть, на стенах вышитые полотенца и одежда, в «красном» углу — традиционный иконостас с начищенными до блеска окладами икон. И лишь несколько выше человеческого роста проходит граница, за которой царит чернота закопчённых верхних венцов сруба и потолка — блестящая, отливающая синевой как вороново крыло»

Думается, что, сам академик жил всё таки в квартире.)

Но есть другие свидетельства. Вот пример. Можно сказать, от первого лица. Хоть и длинное, но столь красочное, что его стоит привести с небольшими купюрами. Воспоминаяния крестьянина.

«..Затопят печку, дока (пока) теплинка (лучина, береста) горит, они (дрова) просыхают. Потом и они принимаются. Откроют окошко в потолке. (дымник). Дым по всей избе расходится. Если много дров накладут, то полымя перешибает через чело. Искры гаснут в челе. Если зад в печи повыше, то жара взади волнуется… мать горшки готовит, картошку варит, и готовит, а печь топится. Дыму прибывает. Ходит по избе дым. Отварят дверь на мост. Дым тянет и в дымник и в дверь. Стужа идёт полом в дверь ту. Мать оденет на себя каку ни то курточку, а на ноги – валены сапоги. Пока топят, дымно, холодно в избе те. Поневоле все проснутся – кому дымно кому холодно… ..Рябетишки проснутся и начнёт их матка обихаживать. Оденет в каки не то пальтушки, обует… …если сильная стужа, лежат ребята на печи в дыму то. Ноги те и сами – на печи, а голову свесят пониже немножко над голбцом. Так и лежат. На полатях во время топки быть невозможно, потому дымно. Их выше печи делали. На голбце во время топки спать можно, дым не достигал той местности. На аршинчик от потолка ходит дым то. Ест глаза. То наклонишься, то присядешь, даёшь себе какой ни то способ. Ходишь согнувшись…. Дым как море колышется… Мать кричит: давай закрывай дверь ту! Ишь стужа кака! Мороз! Печь топится 1-1,5 часа. Как печь протопится, угли все выгребут клюкой в горнушечку…как дверь затворят, скоро и тепло станет в избе…»

Картина маслом. Представили?

Ещё свидетельство:

«Всё в них чёрное: потолок чёрной, стены закопчённые. И сами те хозяева то-же. Рукавицы положил на полавошник, а он сам от весь прокоптился. Возьмёшь рукавицы, станешь одевать, руки те испачкашь, за харю (лицо) схватишься и её замарашь. На печь полез в сажу выпачкался. Што не схватишь, везде копоть и грязь. Тимнота (темнота) была тогда, не знали что делать с эстим положением»

Кроме того, что можно было надышаться дымком, был ещё серьёзный шанс отравиться угарным газом. И ходить с головной болью.

«Угорали до невозможности, даже от угару ту нюхали нашатырный спирт, а то к голове те привязывали холодку квашену капусту. Рябину ели. А то капусты наводят с квасом, и похлебают. Сказывали, лучше угар от пройдёт» — Крестьянин Савельев — Бывали случаи, хотя и редко, угорания насмерть. Так, раз родители ушли возить солому, а возвратясь в избу, нашли на полу 2 детей, умерших от угара»

Окна. Тут уже никаких особых разночтений нет. Изображений и информации довольно.

В нашем современном понимании окон не было. Это были скорее большие щели. Волоковые окна. Прорубленные между брёвен высотой с одно бревно же. По фасаду по многочисленным источникам было, как правило, 3 таких оконца. Стекла не было многие века. Снова вопрос — почему? Не знаю. Не понятно. Изготавливать стекло умели и в древности. Но, видимо, только для украшений. И стекло такое не обладало прозрачностью. Знали ли наши предки, что стекло можно использовать для окон? Наверное. В той же Европе стекло использовали очень широко именно в окнах. Окна делали иногда очень большими, с витражами. На Руси, увы, так не делали, но знать об оконном стекле наверняка могли! Производство стекла появилось на Руси только в 17 веке. Снова по инициативе правительства. Но этот завод, судя по документам, занимался не оконным стеклом, а больше предметами интерьера для царского двора.

Чем же закрывали окна.

Так и закрывали, заволакивали, дощечками. Окна называли волоковыми. Чтобы выпустить дым. (но мы только что прочитали, что для выпуска дыма открывали и входную уличную дверь) Что это значит? Это значит, что в избах было очень темно. Вот уроните вы что ни будь на пол, закатилось это под лавку. И ищи, шарься в темноте. Фонариков же не было.

«И это было только в тёплое время года, а зимой, когда и эти маленькие оконца загораживались соломой, тряпьём и оставлялся свободным только верх окна, световая площадь ещё больше уменьшалась. Кроме того, не надо забывать, что совершенно чёрные от сажи потолок и стены поглощали массу света»

Постепенно одно окошко посередине стали делать красным, или косящатым. Размером немного больше чем волоковое. Чем же заменяли стекло в окнах? Пишут, что или слюда или «бычий пузырь». Слюда для тех, кто побагаче. Слюда весьма хрупкий и не практичный материал. Да и не настолько она распространена в природе. Т.е. слюда была скорее элитным материалом. Для царского двора и для богачей. Кстати, свет она пропускала очень плохо.

А теперь бычий пузырь. Шо це есть? Мы помним из уроков биологии, что у быка есть только два пузыря, один мочевой, другой желчный. Всё. И оба пузыря очень плохая замена оконному стеклу. Скорее, пузырём называли брюшину, оболочку для бычьих кишок. Вот её и натягивали наши предки на окошки. Натянули, нормолёк, сразу светлее. Мухи только всё окошко облепили, заразы. Специалисты по бычьим пузырям, поправьте меня.

Теплоизоляция избы. Важнейший вопрос. Всё-таки избы считают тёплыми. (У нас до сих очень популярны дома из бревна и бруса. Люди не очень хорошо понимают разницу между деревом и деревянной стеной. И потом удивляются, глядя в тепловизоры и счета за электричество)

Тут отметим вот что.

- Во первых, в связи с тем, что почти все избы были курными, и в процессе топки, чтобы выпустить дым, надо было открывать и волоковые окна и сами входные двери. Т.е. заходи мороз домой. Как это выглядело можно прочитать во второй части. А даже когда и окна и двери были закрыты, вряд ли они абсолютно герметично закрывали проёмы. И утечки тепла наверняка были. Но и горячий дым прогревал избу хорошо.

- Самые популярный тип избы – пятистенок. Кроме собственно избы (жилого помещения) есть ещё холодные сени. Это не только допплощадь, но и тамбур.

Но. Знаем точно, что было очень много изб четырёхстенных. В одно помещение. Вплоть до 20 века. Каких было больше – гадать не будем. Во втором случае явно холоднее.

- Теплоизоляция межвенцовая. Никаких разночтений. Много веков №1 это мох. Сам процесс назывался «замшить». Почему мало использовали более удобные паклю и лён? Непонятно.

Лет …цать назад один знакомый позвал меня помогать собрать сруб под баню. При чём он хотел сделать всё по старинке, проложить между венцами мох. По пути заехали в лес, набрали мха сколько то мешков. Дальше помню, как мы плюхались с этим мхом. Неудобно раскладывать его кусками, мох падал, его не подбить. Потом кому то в голову пришло, чтобы мох не падал, лепить его на клей. Так и сделали, но клей быстро закончился. Впечатление, что очень непрактичный материал, пакля и джут намного удобнее. Хоть и есть у мха какие то бактерицидные свойства. И потом высыхает и само дерево и мох между ним, он крошится.

Полагаю, что стены старых изб изрядно сквозили.

Есть документы, которые говорят, что саму избу на зиму «окутовали» соломой для утепления. Плохо представляю, как это выглядело.

- Теплоизоляция перекрытий. Полы. Делали завалинку. Подсыпали нижние венцы землёй снаружи. Если имелся подпол, то же делали и изнутри. В сочетании со снегом вполне эффективно.

Теплоизоляция потолочного перекрытия. Тоже самое. Насыпали, как правило, землю.

Ещё листья, льняные обмялки, опилки только в более поздние времена. Но вот согласно одному документу (а я про него обязательно скажу), средняя толщина такого слоя земли была 10 см. Что очень мало для эффективной теплоизоляции.

Без всяких калькуляторов видно, что русская изба была в теплотехническом отношении весьма несовершенна. (Желающие могут это проверить цифрами.)

НО. Избы были, как правило небольшими. И, конечно, печь была мощным теплоаккумулятором.

Гидроизоляция. И без неё никак. Каким образом её делали в отсутствии разных плёнок, мембран и проч.? Материал кровли? Мы знаем, что в церковном строительстве использовали лемех. Фигурные дощечки из осины. Во первых, практично, во вторых красиво. В строительстве изб я лемеха не встретил.

Здесь для кровли использовали: самое популярное солома, реже драницы и ещё реже тёс. Все они прекрасно пропускают воду и от дождя и от тающего снега. И к тому же гниют и пожароопасны. Что могло защитить избу от воды? Источники указывают на один материал, «скалы». Это береста. Ок. Какие ещё могли быть варианты? Но попробуем представить в реальном формате каким образам эта береста «монтировалась»? И тут опять непонятно. Мелких гвоздей не было, степлера тоже. Тот ещё «геморрой». И насколько это было эффективно? Не знаю. Наверное, было по разному, и вода проникала сквозь кровлю и далее сквозь перекрытие. Могла капать с потолка. Друзья! Я ничего не утверждаю. Я задаю вопросы и пытаюсь понять как было?

Вот на фото один из домов в нашей деревне. До центра миллионного города 15 км.

Изба, скорее всего, сделана в советское время. Покосились и почернели уже стены.

Но вот кровля. Один скат закрыт рубероидом, прибит дранкой. Другой всё таки кускаами железа.

Воскликнут многие читатели: тоже удивил! Сколько таких изб на Руси покрыто рубероидом! А я хочу сказать, какой это огромный прогресс – рубероид! Кому за него сказать спасибо?)

В заключение этой статьи я решил дать большую цитату из Александра Сергеевича Пушкина. Многие знают Радищева и его книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». А про то, что у Пушкина есть статья «Путешествие из Москвы в Петербург» знают меньше. В них есть интересные свидетельства о русских избах. Радищевское стало хрестоматийным, но напомним. Здесь цитата в цитате.

В Пешках (на станции, ныне уничтоженной) Радищев съел кусок говядины и выпил чашку кофию. Он пользуется сим случаем, дабы упомянуть о несчастных африканских невольниках, и тужит о судьбе русского крестьянина, не употребляющего сахара. Все это было тогдашним модным краснословием. Но замечательно описание русской избы:

«Четыре стены, до половины покрытые так, как и весь потолок, сажею; пол в щелях, на вершок, по крайней мере, поросший грязью; печь без трубы, но лучшая защита от холода, и дым, всякое утро зимою и летом наполняющий избу; окончины, в коих натянутый пузырь, смеркающийся в полдень, пропускал свет; горшка два или три (счастлива изба, коли в одном из них всякий день есть пустые шти!). Деревянная чашка и кружки, тарелками называемые; стол, топором срубленный, который скоблят скребком по праздникам. Корыто кормить свиней или телят, буде есть, спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется. К счастию, кадка с квасом, на уксус похожим, и на дворе баня, в коей коли не парятся, то спит скотина. Посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки с лаптями для выхода.»

Наружный вид русской избы мало переменился со времен Мейерберга. Посмотрите на рисунки, присовокупленные к его «Путешествию».

Ничто так не похоже на русскую деревню в 1662 году, как русская деревня в 1833 году. Изба, мельница, забор — даже эта елка, это печальное тавро северной природы — ничто, кажется, не изменилось. Однако произошли улучшения по крайней мере на больших дорогах: труба в каждой избе; стекла заменили натянутый пузырь; вообще более чистоты, удобства, того, что англичане называют. Очевидно, что Радищев начертал карикатуру; но он упоминает о бане и о квасе, как о необходимостях русского быта. Это уже признак довольства. Замечательно и то, что Радищев, заставив свою хозяйку жаловаться на голод и неурожай, оканчивает картину нужды и бедствия сею чертою: и начала сажать хлебы в печь.

Русская изба, ее убранство и бытовая утварь

Изба была основным жилым помещением русского дома. Ее интерьер отличался строгими, издавна установившимися формами, простотой и целесообразным расположением предметов. Ее стены, потолок и пол, как правило ничем не окрашенные и не оклеенные, имели приятный теплый цвет древесины, светлый в новых домах, темный — в старых.

Главное место в избе занимала русская печь. В зависимости от местной традиции она стояла справа или слева от входа, устьем к боковой или передней стене. Это было удобно для обитателей дома, так как теплая печь преграждала путь холодному воздуху, проникавшему из сеней (только в южной, центрально-черноземной полосе Европейской России печь находилась в дальнем от входа углу).

По диагонали от печи стоял стол, над которым висела божница с иконами. Вдоль стен шли неподвижные лавки, а над ними были врезаны в стены такой же ширины полки — полавочники. В задней части избы от печи до боковой стены под потолком устраивали деревянный настил — полати. В южнорусских районах за боковой стеной печи мог быть деревянный настил для спанья — пол (помост). Вся эта неподвижная обстановка избы строилась плотниками вместе с домом и называлась хоромным нарядом.

Пространство русской избы было поделено на части, имевшие свое определенное назначение. Передний угол с божницей и столом назывался также большим, красным, святым: здесь устраивали семейные трапезы, читали вслух молитвенники, Евангелие, Псалтирь. Здесь же на полках стояла красивая столовая утварь. В домах, где отсутствовала горница, передний угол считался парадной частью избы, местом приема гостей.

Пространство около двери и печи называлось бабий угол, печной угол, средний угол, середа, середь. Это было место, где женщины готовили еду, занимались различными работами. На полках стояли горшки, миски, около печи — ухваты, кочерга, помело. Мифологическое сознание народа определяло печной угол как место темное, нечистое. В избе было как бы два сакральных центра, расположенных по диагонали: центр христианский и центр языческий, в равной степени важные для крестьянской семьи.

Достаточно ограниченное пространство русской избы было организовано таким образом, что в нем с большим или меньшим удобством размещалась семья в семь-восемь человек. Это достигалось благодаря тому, что каждый член семьи знал свое место в общем пространстве. Мужчины обычно работали и отдыхали днем на мужской половине избы, включавшей в себя передний угол с иконами и лавку около входа. Женщины и дети находились днем на женской половине возле печи.

Места для сна также были строго распределены: дети, парни и девушки спали на полатях; хозяин с хозяйкой дома — под полатями на специальном настиле или лавке, к которой придвигалась широкая скамья; старики на печи или голбце. Нарушать заведенный в доме порядок не полагалось без крайней необходимости. Человек, его нарушающий, считался не знающим заповедей отцов. Организация внутреннего пространства избы нашла свое отражение в свадебной песне:

Я войду ли в родительскую светлую горницу,

Помолюсь на все на четыре стороны,

Еще первый поклон углу переднему,

Попрошу у Господа благословеньица,

В тело белое — здоровьица,

Во головушку ума-разума,

В белы рученьки уменьица,

Чтоб суметь угодить во чужой семье.

Я другой поклон отдам углу среднему,

За хлеб ему за соль,

За вспоеньице, за вскормленьице,

За теплое одеваньице.

А третий поклон отдам углу теплому

За его-то согреваньице,

За уголечки каленые,

За кирпичики горячие.

А в последний поклонюсь

Углу кутному

За его-то постелюшку мягкую,

За сголовице пуховое,

За сон, за дремоту сладкую.

Избу по возможности держали в чистоте, что было наиболее характерно для северных и сибирских деревень. Полы в избе мыли раз в неделю, а на Пасху, Рождество и к престольным праздникам голиком с песком скоблили не только пол, но и стены, потолок, лавки. Русские крестьяне старались украсить свою избу. В будние дни ее убранство было довольно скромным: полотенце на божнице, домотканые половики на полу.

В праздничный день русская изба преображалась, особенно если в доме не имелось горницы: стол накрывали белой скатертью; на стены, ближе к переднему углу, и на окна вывешивали вышитые или затканные цветными узорами полотенца; лавки и стоявшие в доме сундуки прикрывали нарядными дорожками. Интерьер горницы несколько отличался от внутреннего убранства избы.

Горница была парадным помещением дома и не предназначалась для постоянного проживания семьи. Соответственно, ее внутреннее пространство решалось иначе — в ней отсутствовали полати и помост для спанья, вместо русской печи стояла облицованная изразцами голландка, приспособленная только для отопления помещения, лавки были накрыты красивыми постилками, на полавочниках расставлена парадная столовая утварь, на стенах около божницы развешены лубочные картинки религиозного и светского содержания и полотенца. В остальном хоромный наряд горницы повторял неподвижный наряд избы: в дальнем от двери углу божница с иконами, вдоль стен лавки, над ними полки-полавочники, множество сундуков, иногда поставленных один на другой.

Крестьянский дом трудно представить без многочисленной утвари, накапливавшейся десятилетиями, если не столетиями, и буквально заполонявшей его пространство. Утварь — это посуда для заготовки, приготовления и хранения пищи, подачи ее на стол — горшки, латки, лоханки, кринки, миски, блюда, ендовы, ковши2, корчики и т. д.; всевозможные емкости для сбора ягод и грибов — корзинки, кузова, туеса и др.; различные сундуки, ларцы, шкатулки для хранения предметов домашнего обихода, одежды и косметических принадлежностей; предметы для разжигания огня и внутреннего освещения дома — огнива, светцы, подсвечники и мн. др. Все эти необходимые для ведения домашнего хозяйства предметы в большем или меньшем количестве имелись в каждой крестьянской семье.

Домашняя утварь была сравнительно однотипна на всем пространстве расселения русского народа, что объясняется общностью домашнего уклада жизни русских крестьян. Локальные варианты предметов утвари практически отсутствовали или, во всяком случае, были менее очевидны, чем в одежде и пище. Различия проявлялись только в утвари, подаваемой на стол в праздничные дни. При этом местное своеобразие находило свое выражение не столько в форме столовой посуды, сколько в ее декоративном оформлении.

Характерной особенностью русской крестьянской утвари было изобилие местных названий одного и того же предмета. Сосуды одинаковой формы, единого назначения, выполненные из одного материала, одним и тем же способом, по-своему называли в разных губерниях, уездах, волостях и далее деревнях. Название предмета менялось в зависимости от его использования конкретной хозяйкой: горшок, в котором варили кашу, в одном доме называли «кашником», такой же горшок, использовавшийся в другом доме для варки похлебки, называли «щенником».

По-разному называлась утварь одного назначения, но изготовленная из разного материала: сосуд из глины — горшок, из чугуна — чугунок, из меди — медник. Терминология часто менялась в зависимости от способа изготовления сосуда: сосуд бондарной работы для квашения овощей — кадка, долбленный из дерева — долбенка, выделанный из глины — корчага. Убранство внутреннего пространства крестьянского дома стало претерпевать заметные изменения в последней трети XIX в. В первую очередь изменения коснулись интерьера горницы, которая воспринималась русскими как символ богатства крестьянской семьи.

Обладатели горниц стремились обставлять их предметами, характерными для городского образа жизни: вместо лавок — появились стулья, табуреты, канапели — диваны с решетчатыми или глухими спинками, вместо старинного стола с подстольем — стол городского типа, покрытый скатертью-«филейкой». Непременной принадлежностью горницы стал комоде выдвижными ящиками, горка для праздничной посуды и нарядно убранная, с большим количеством подушек кровать, а около божницы висели в рамах фотографии родни и часы-ходики.

Через некоторое время новшества коснулись и избы: деревянная перегородка отделила печь от остального пространства, предметы городского быта начали активно вытеснять традиционную неподвижную мебель. Так, полати постепенно заменила кровать. В первом десятилетии XX в. убранство избы пополнилось шкафами, буфетами, зеркалами и мелкой скульптурой. Традиционный набор утвари сохранялся значительно дольше, вплоть до 30-х гг. XX в., что объяснялось устойчивостью крестьянского уклада жизни, функциональностью предметов обихода. Исключение составляла только праздничная столовая, а точнее — чайная утварь: со второй половины XIX в. в крестьянском доме наряду с самоваром появились фарфоровые чашки, блюдца, сахарницы, вазочки для варенья, молочники, металлические чайные ложки.

В зажиточных семьях во время праздничных трапез использовали индивидуальные тарелки, формы для студня, стеклянные рюмки, стаканы, бокалы, бутылки и т. п. Изменение образа жизни крестьян в XX в., ориентация на стиль и образ жизни большого города привели к почти полной замене прежних представлений о внутреннем убранстве дома и постепенному отмиранию традиционной бытовой культуры.

Материал создан: 22.10.2015

комментарии к статье