1. Армированные деревянные балки.

138

Армированные деревянные балки применяются при жестко заданных технологических параметрах, при выполнении ремонтных работ с целью уменьшения высоты балки или увеличения ее несущей способности.

Армирование деревянных балок стальными стержнями позволяет при ограниченном их габарите по высоте увеличить несущую способность. Эпоксидный клей обеспечивает надежную совместную работу арматуры и дерева, если давление при запрессовке во время изготовления балок будет 0,2-0,3 МПа. Склеиваемые поверхности древесины и стали должны быть без масляных пятен и пыли.

Предпочтительно в качестве арматуры использовать круглые стальные стержни периодического профиля с пределом текучести не менее 400 МПа.

Пазы в древесине для укладки арматуры выбирают фрезерным станком. Они могут быть полукруглыми или квадратными, размером не превышающим диаметра арматуры более чем на 1-1,5 мм. Процент армирования конструкции не должен превышать 3-4.

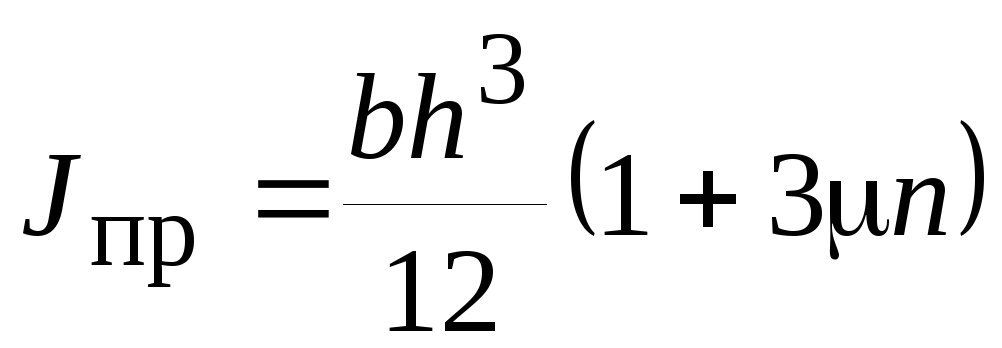

Рассчитывают армированные деревянные конструкции по проведенным геометрическим характеристикам, а их поперечное сечение рассматривают как цельное.

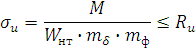

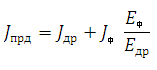

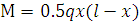

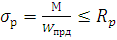

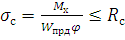

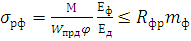

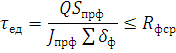

При расчете напряжения определяют по формулам:

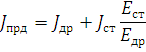

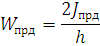

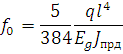

Прогиб вычисляют как для клеедощатой балки с введением жесткости ЕдрJпр:

2. Балки системы Деревягина. Их конструкция и расчет.

Балки системы Деревягина образуются сплачиванием по высоте двух или трех брусьев, соединенных между собой деревянными пластинчатыми нагелями. В этих балках соединять брусья по длине нельзя, поэтому длина балок не превышает 6-6,5 м. Нагели делают из здоровой и сухой (W=8-10%) дубовой древесины или березы. Гнезда для нагелей следует выбирать с помощью электрического цепнодолбежного станка. Их размеры должны обеспечивать достаточное защемление нагеля в брусе. Высота брусьев не может быть меньше 140мм.

Балкам при их изготовлении обязательно придают конструктивный строительный подъем, т.е. выгиб сторону, обратную прогибу под нагрузкой. Выборку гнезд и постановку пластинчатых нагелей производят после того, как брусья балки уложены с плотной притеской одних к другим и после придания ей конструктивного строительного подъема. Такой порядок изготовления обеспечивает защемление нагелей в гнездах, вследствие стремления брусьев распрямиться, а также лучшую плотность соединений. Конструктивный строительный подъем рассчитывают.

Для устранения вредного влияния усушки устраивают продольные вертикальные пропилы глубиной 1/6 высоты бруса. Такие пропилы препятствуют образованию трещин по линии площадок скалывания между нагелями и таким образом обеспечивают надежность в работе балки.

Балки Деревягина рассчитывают как составную балку на податливых связях. Расчет производится по формулам для элементов цельно сечения с учетом поправочных коэффициентов к геометрическим характеристикам сечения:

где — момент сопротивления и момент инерции, определяемые как для цельного сечения,- коэффициенты, учитывающие изменение момента сопротивления и момента инерции соответственно для составных балок на податливых соединениях.

Число связей на половине пролета: , где- полное сдвигающее усилие на участке от опоры до сечения с наибольшим моментом,- минимальное значение несущей способности одного среза нагеля в соединении.

Полученное расчетом количество пластинчатых нагелей следует размещать на соответствующей длине балки при их расстановке с шагом = 9δпл. Если пластинки не могут быть размещены на балке, то необходимо увеличить ее ширину.

Пример 3.6. Клееная деревянная армированная балка Исходные данные

Запроектировать двускатную армированную клееную деревянную балку с уклоном верхней грани i=0,05. Пролет балки 18м. Нормативная погонная нагрузка на балку — 9,94кН/м, расчетная – 14,03кН/м. Материал — сосна 2 сорта. Условия эксплуатации — А2.Решение.

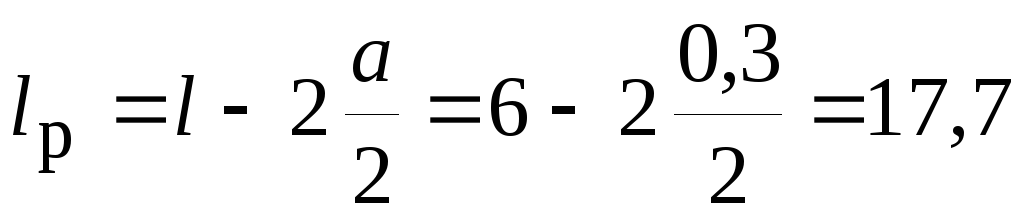

Расчетный пролет балки равен  м

,

м

,

где a– ширина площадки опирания балки.

Сечение армированной балки подбираем таким образом, чтобы момент инерции ее согласовывался с моментом инерции неармированной балки.

Для этого сначала находим высоту и момент инерции сечения в середине пролета неармированной балки.

Высоту в середине пролета назначаем из условия восприятия максимального изгибающего момента:

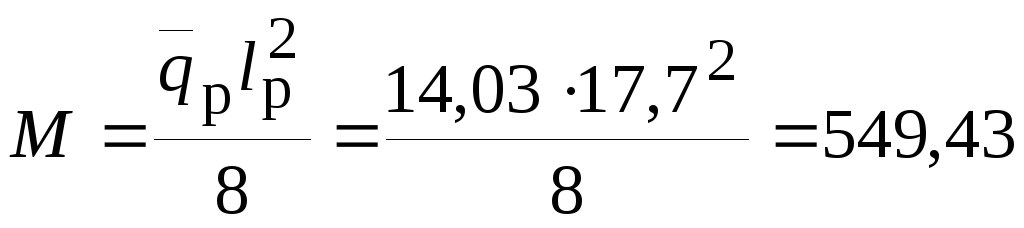

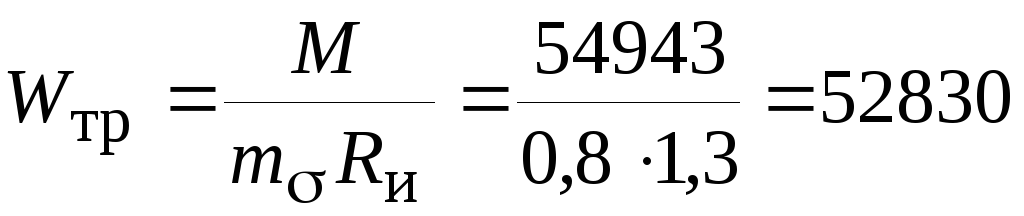

Требуемый момент сопротивления

см3

см3

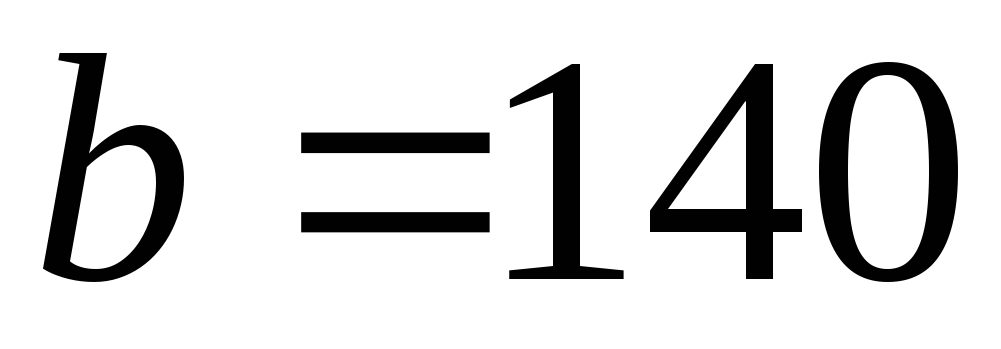

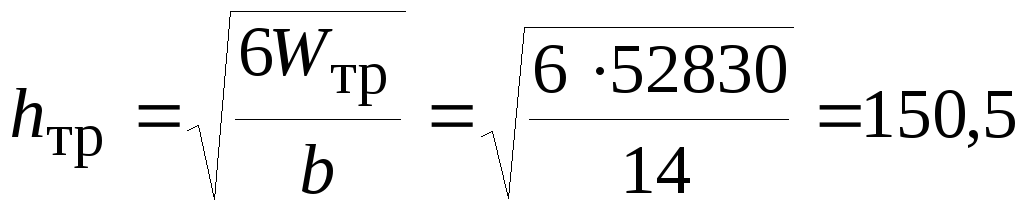

Задаемся шириной сечения  мм

(по сортаменту 150мм) с учетом острожки

боковой поверхности заготовочных

блоков. Находим требуемую высоту сечения

неармированной балки:

мм

(по сортаменту 150мм) с учетом острожки

боковой поверхности заготовочных

блоков. Находим требуемую высоту сечения

неармированной балки:

см

см

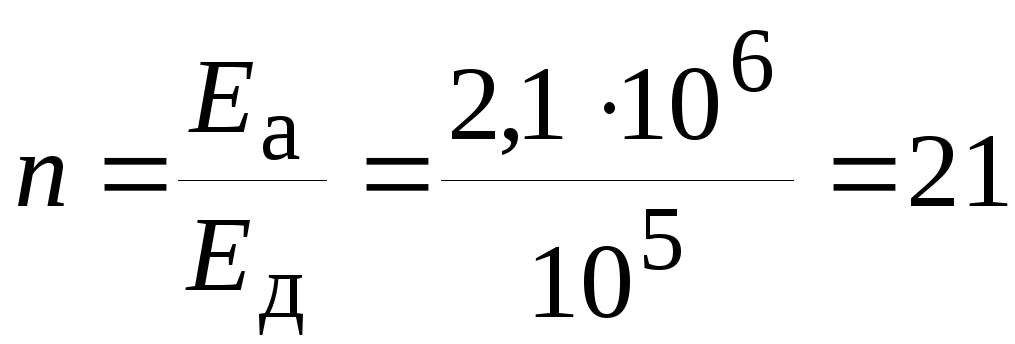

Принимаем толщину слоя  ,

количество слоев

,

количество слоев ,

окончательно высота сечения в середине

пролета

,

окончательно высота сечения в середине

пролета

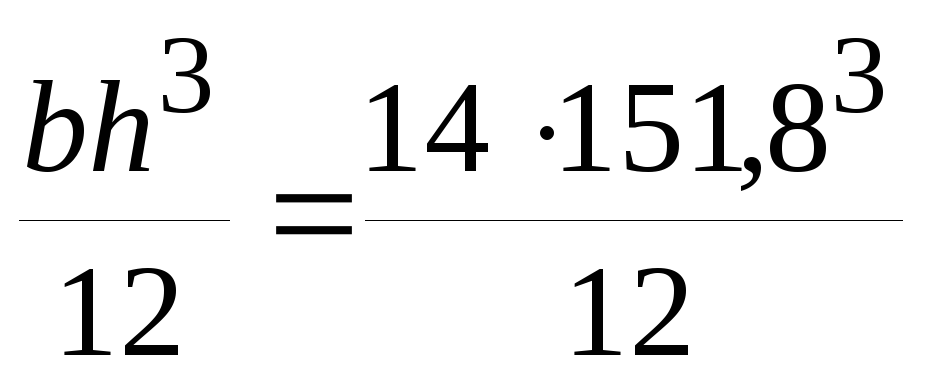

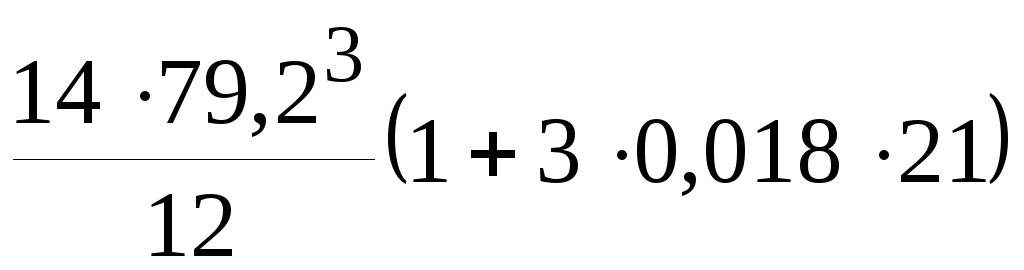

Момент инерции в середине пролета неармированной балки:

J =  =

4080958см4

=

4080958см4

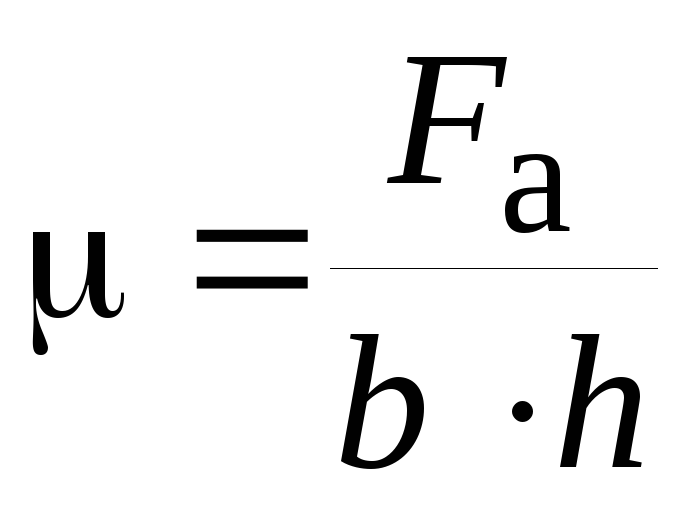

Задаемся процентом армирования

=

1% = 0,01

=

1% = 0,01

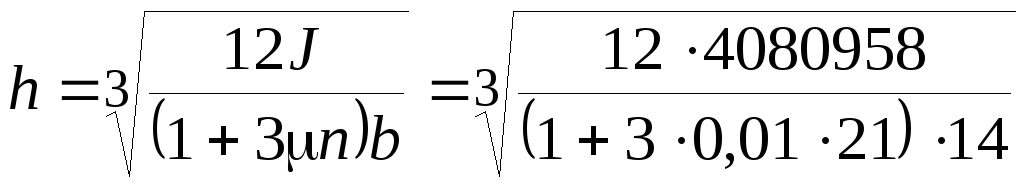

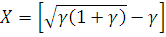

Из формулы  находим высоту армированной балки в

середине пролета:

находим высоту армированной балки в

середине пролета:

=129

см,

=129

см,

где J— момент инерции в середине пролета неармированной балки,

Принимаем h=38·3,3=125,4см.

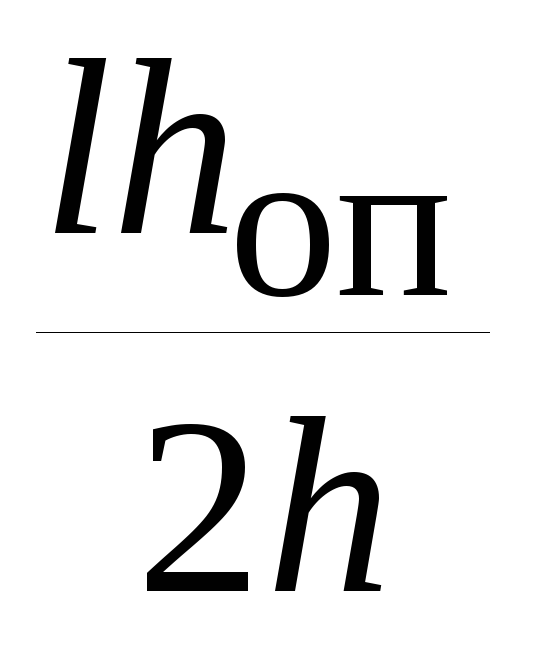

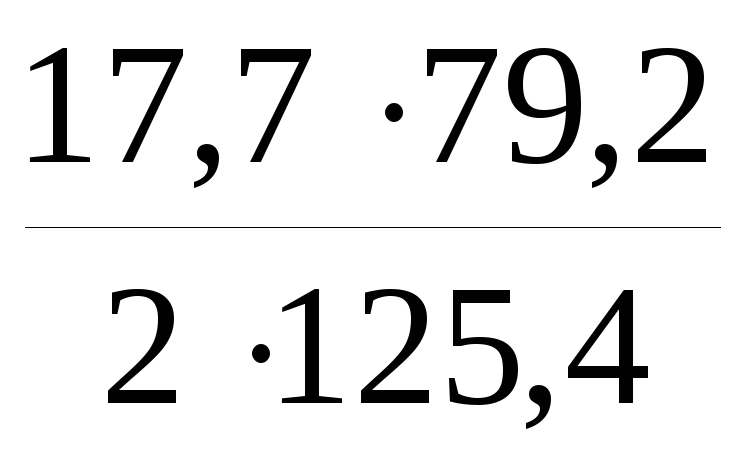

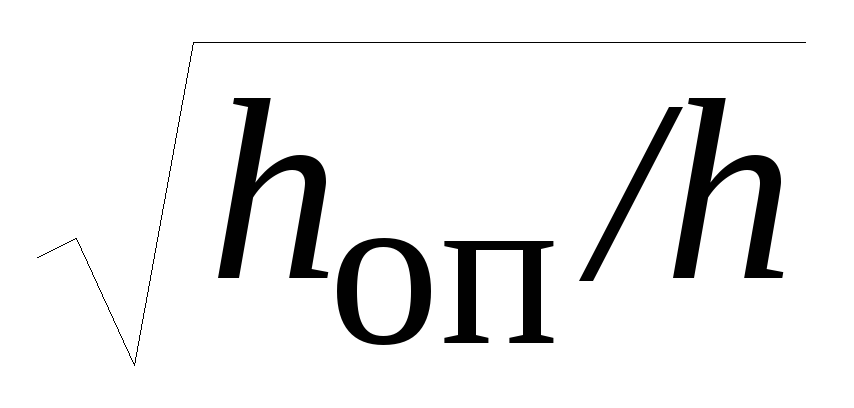

Высота балки на опоре hоп = h – 0,5l·i=125,4– 0,5·1800·0,05 = 80,4см, принимаем hоп = 24·3,3=79,2 см > 0,4h = 50,2см.

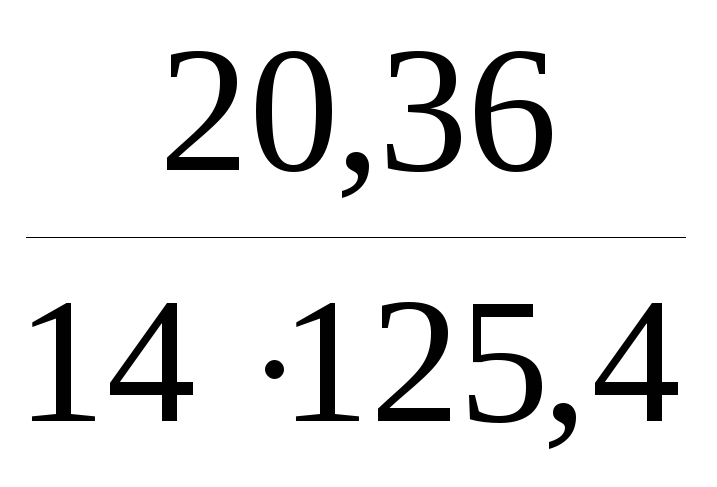

Необходимая площадь арматуры

Fа=µbh=0,01·14·125,4=17,56 см2

Принимаем 2 стержня диаметром 36 мм А-II,Fа=20,36см2или 4 стержня диаметром 25мм сFа=19,63см2.

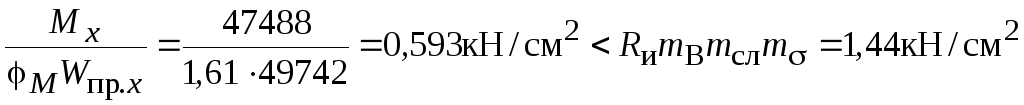

Проверка прочности балки в сечении с максимальными нормальными напряжениями.

Находим расстояние от опоры балки до сечения с максимальными напряжениями:

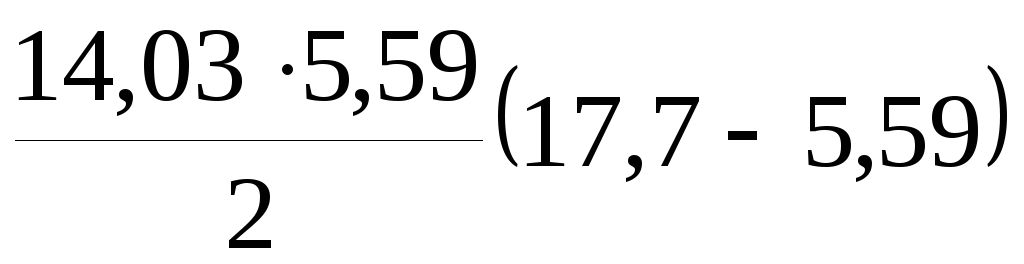

x= =

= =5,59

м;

=5,59

м;

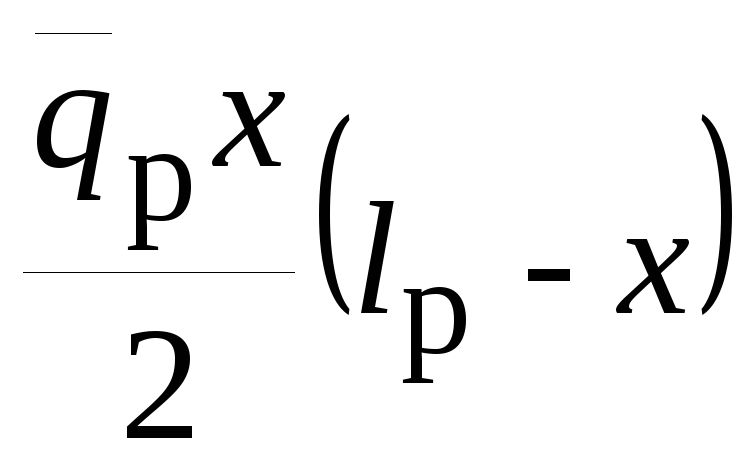

Расчетный момент на расстоянии x:

M x= =

= =474,88кНм

=474,88кНм

Высота балки на расстоянии xот опоры:

hx=hоп+x·i=79,2+559·0,05=107,15см

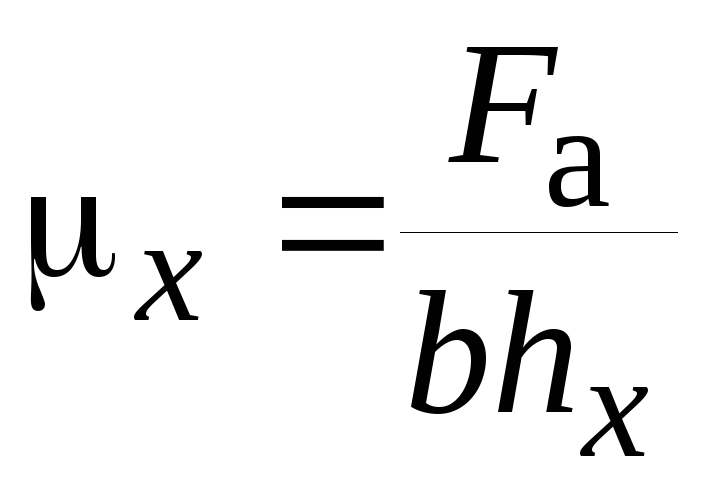

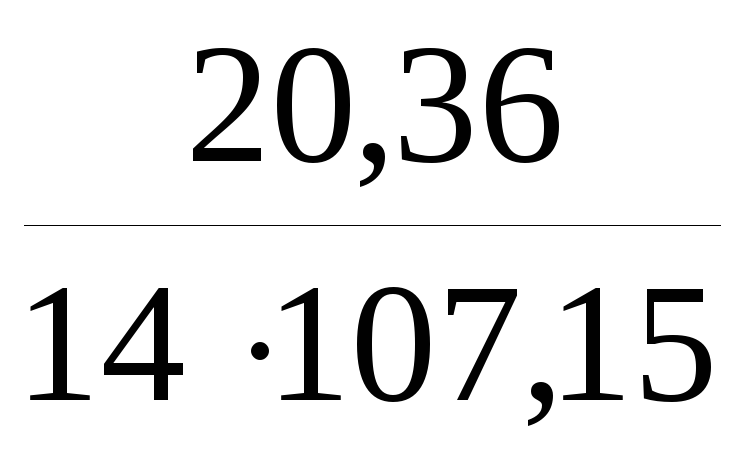

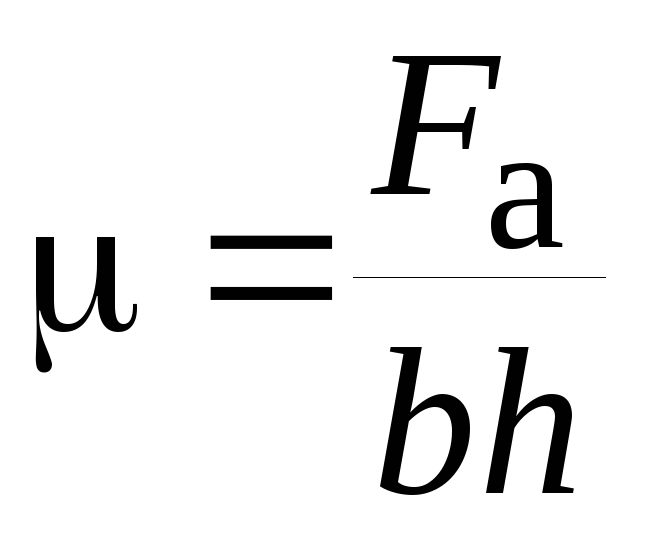

Процент армирования в сечении x=5,59м:

=

= =0,0136

=0,0136

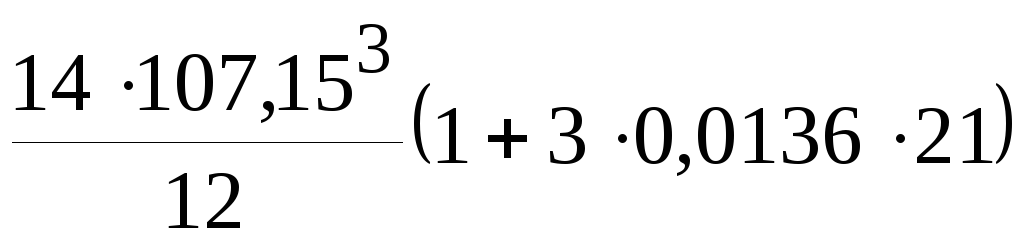

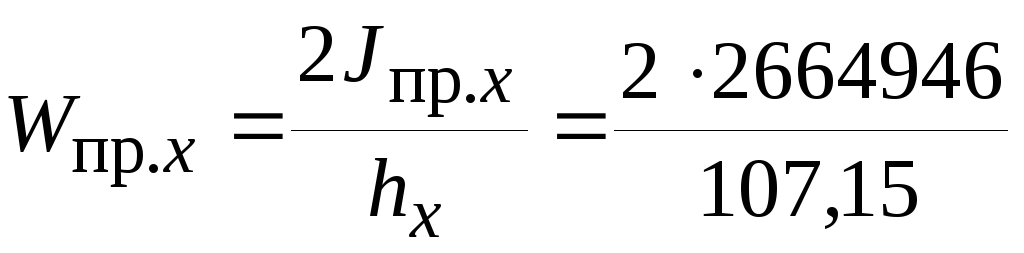

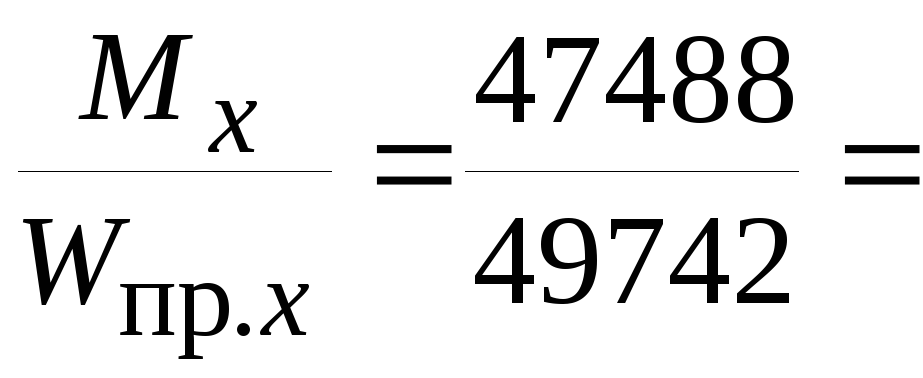

Геометрические характеристики сечения:

=

= =2664946см4;

=2664946см4;

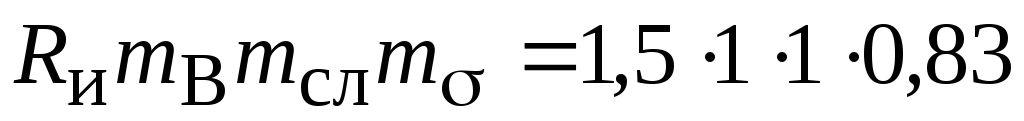

и= 0,955кН/см2<

0,955кН/см2< =1,245кН/см2

=1,245кН/см2

Прочность сечения по нормальным напряжениям обеспечена.

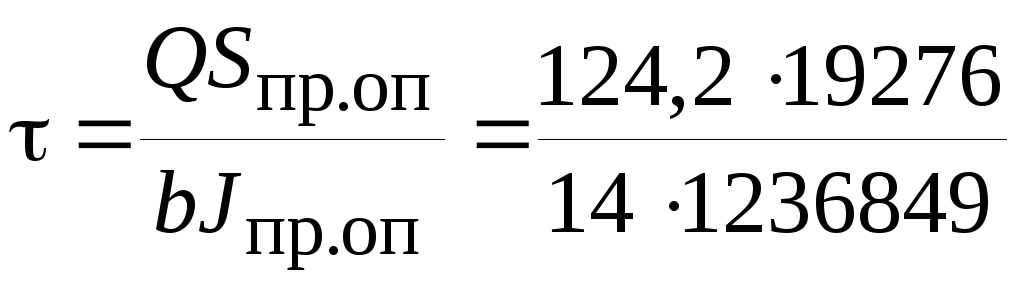

Проверка прочности опорного сечения балки по касательным напряжениям.

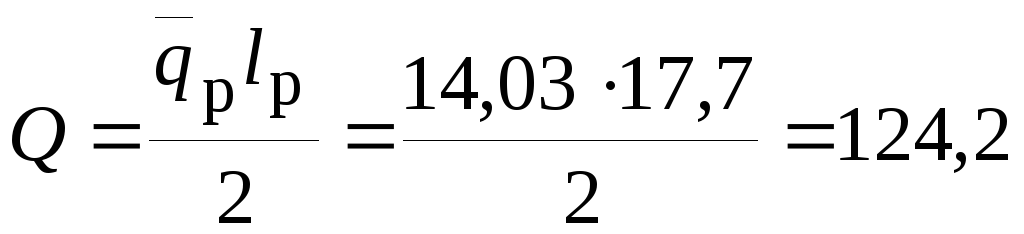

Максимальная поперечная сила:

кН.

кН.

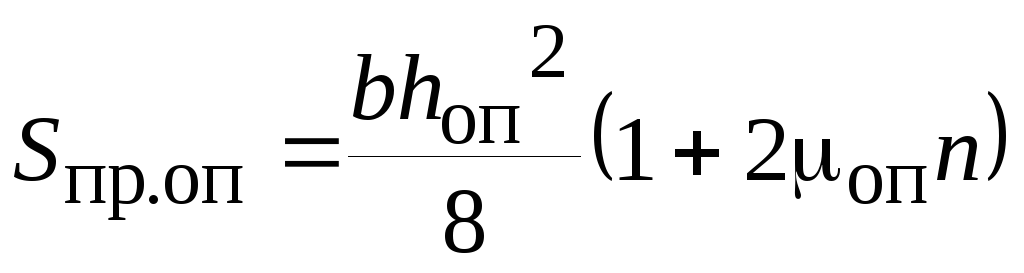

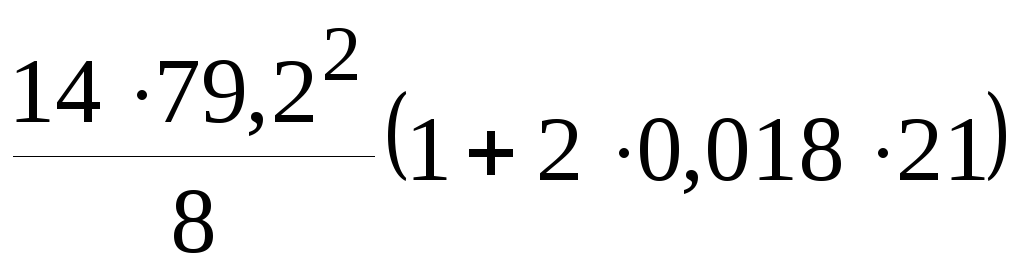

Приведенный статический момент сдвигаемой части сечения с двойной арматурой относительно нейтральной оси:

=

= =19276см3;

=19276см3;

=

= =1236849см4;

=1236849см4;

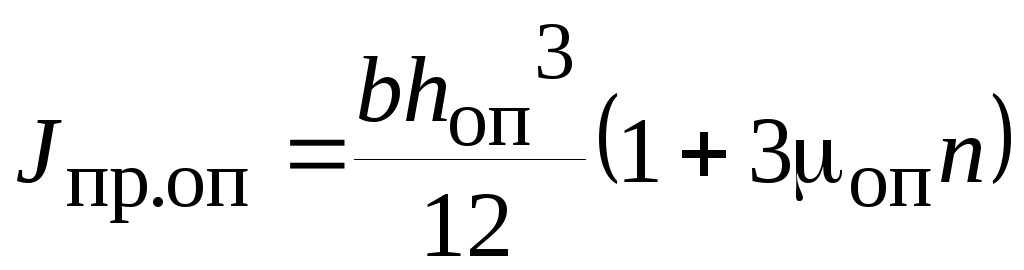

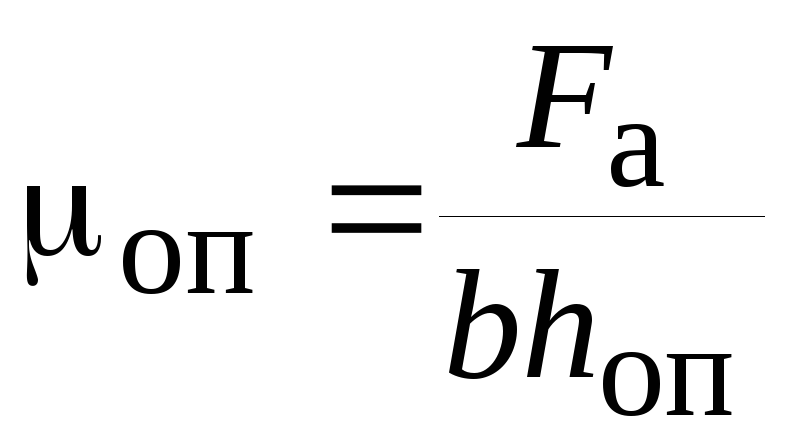

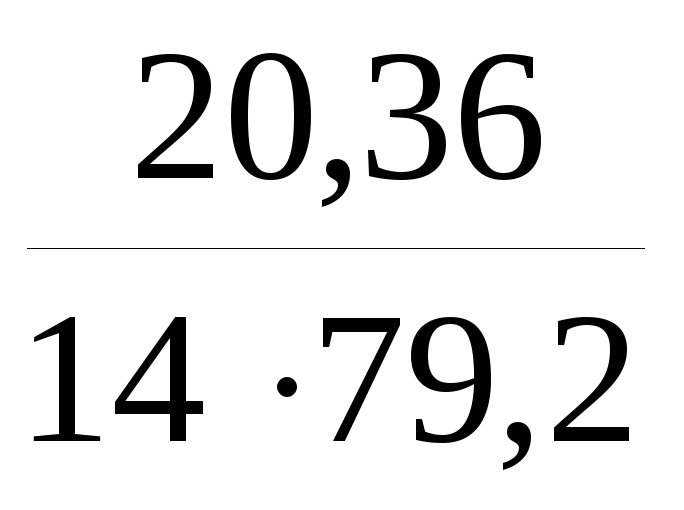

Процент армирования в опорном сечении:

=

= =0,018

=0,018

=0,138кН/см2<

=0,138кН/см2< =0,15кН/см2,

=0,15кН/см2,

Прочность по касательным напряжениям обеспечена.

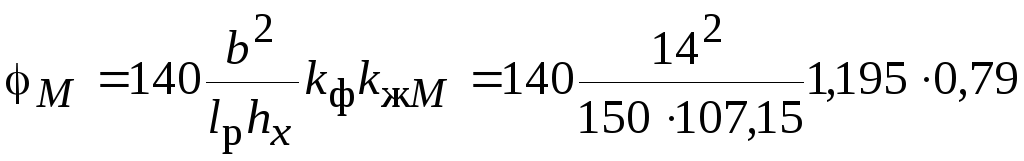

Проверка устойчивости плоской формы деформирования.

где lр=1,5м – ширина плит покрытия;

по табл. 2 прил. 4[2]:

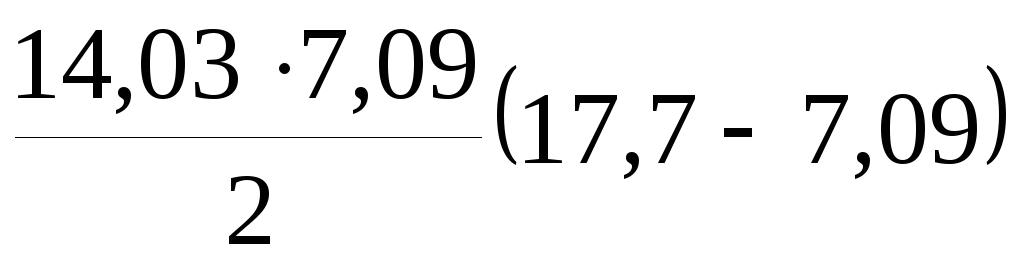

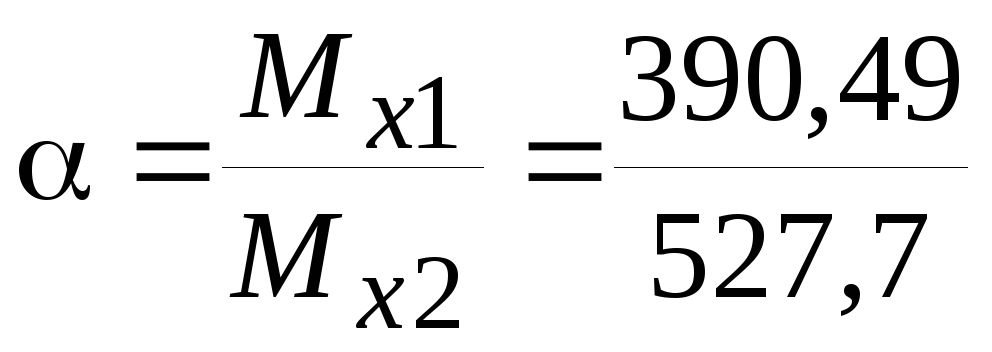

момент в сечении x1=x+lр=5,59+1,5=7,09м:

Mx1= =527,7кНм

=527,7кНм

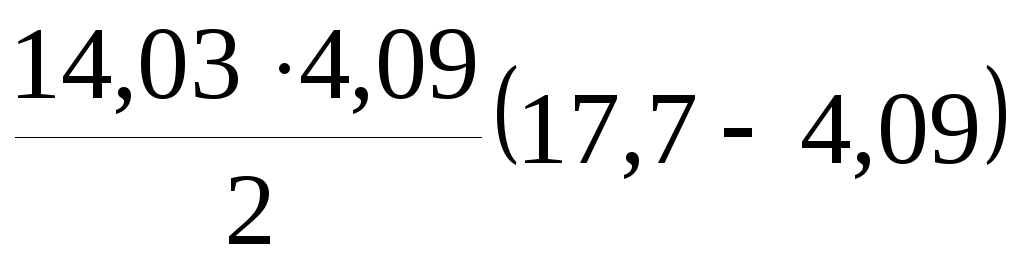

момент в сечении x2=x—lр=5,59-1,5=4,09м:

Mx2= =390,5кНм

=390,5кНм

=0,74

=0,74

kф=1,75-0,75α=1,75-0,75·0,74=1,195

kжМ = =

= =0,79

=0,79

Устойчивость из плоскости изгиба обеспечена.

Проверка жесткости балки.

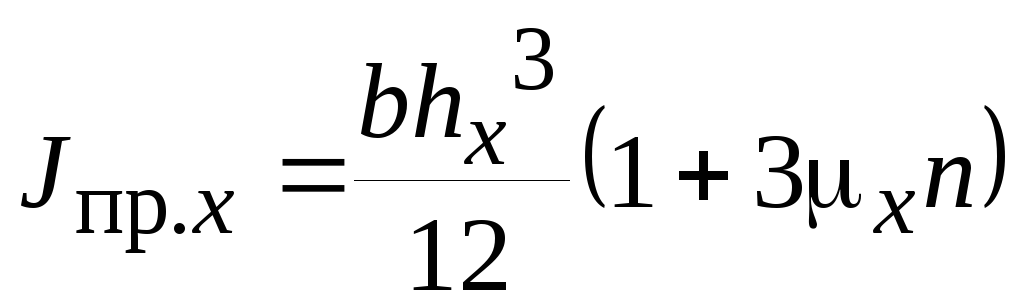

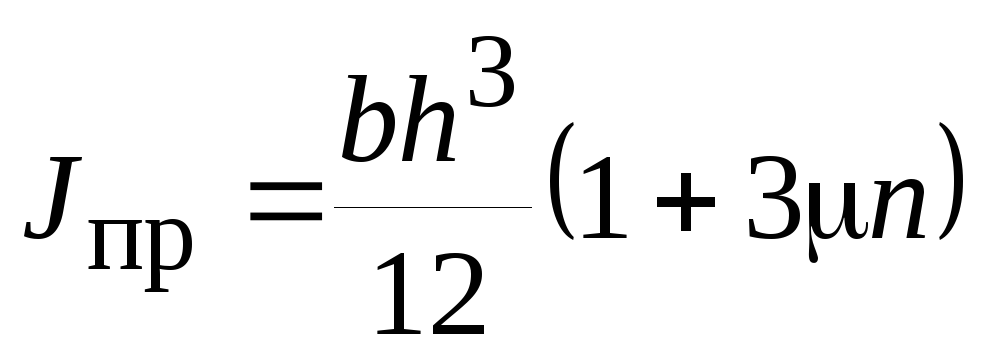

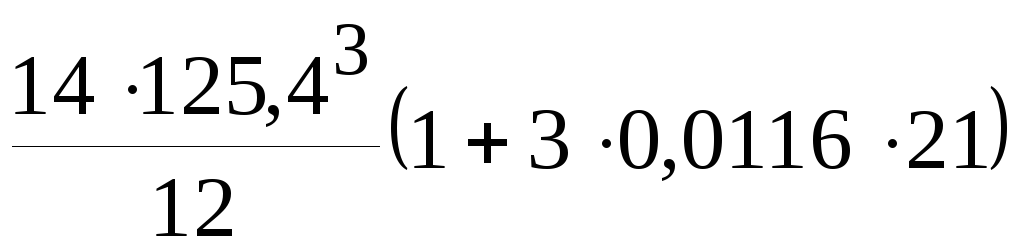

Приведенный момент инерции в середине длины:

=

= =3981863см4;

=3981863см4;

Процент армирования в середине балки:

=

= =0,0116

=0,0116

Коэффициент k, учитывающий переменность высоты сечения, и коэффициентс, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы, по табл. 3 прил. 4 [2] равны:

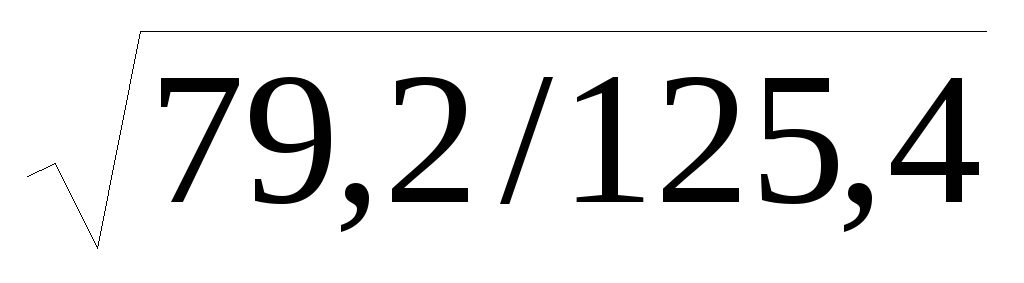

k=0,15+0,85(hоп /h)=0,15+0,85(79,2/125,4)=0,69

с=15,4+3,8(hоп /h)=15,4+3,8(79,2/125,4)=17,8

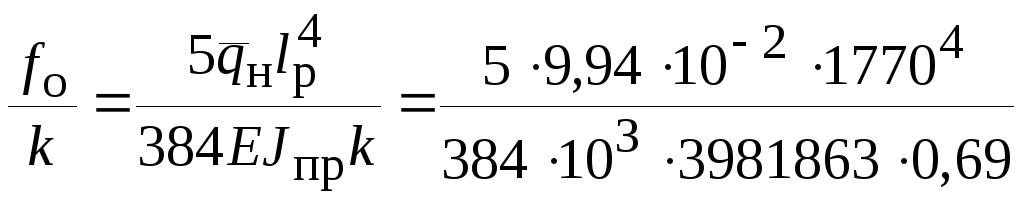

Прогиб балки без учета деформаций сдвига:

=4,62см

.

=4,62см

.

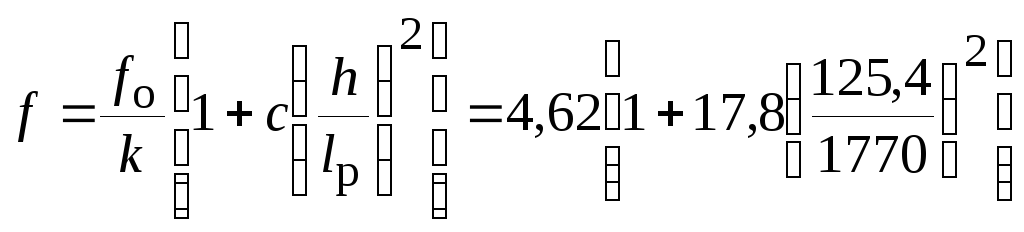

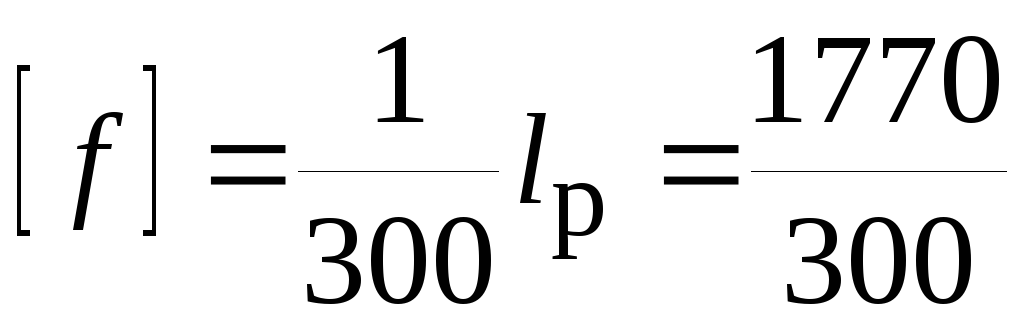

Полный прогиб балки:

=5,03см

<

=5,03см

< =5,90см.

=5,90см.

9. Дощатоклееные армированные балки, их расчет.

Армированные деревянные балки применяются при жестко заданных технологических параметрах, при выполнении ремонтных работ с целью уменьшения высоты балки или увеличения ее несущей способности.

Армирование деревянных балок стальными стержнями позволяет при ограниченном их габарите по высоте увеличить несущую способность. Эпоксидный клей обеспечивает надежную совместную работу арматуры и дерева, если давление при запрессовке во время изготовления балок будет 0,2-0,3 МПа. Склеиваемые поверхности древесины и стали должны быть без масляных пятен и пыли.

Предпочтительно в качестве арматуры использовать круглые стальные стержни периодического профиля с пределом текучести не менее 400 МПа.

Пазы в древесине для укладки арматуры выбирают фрезерным станком. Они могут быть полукруглыми или квадратными, размером не превышающим диаметра арматуры более чем на 1-1,5 мм. Процент армирования конструкции не должен превышать 3-4.

Рассчитывают армированные деревянные конструкции по проведенным геометрическим характеристикам, а их поперечное сечение рассматривают как цельное.

При расчете напряжения определяют по формулам:

Прогиб вычисляют как для клеедощатой балки с введением жесткости ЕдрJпр:

10. Дощато-клееные балки. Их конструкция и расчет.

Они обладают рядом преимуществ перед другими составными балками:

— работают как монолитные,

— их можно изготовить с поперечным сечением большой высоты,

— в балках длиной более 6м отдельные доски стыкуют по длине с помощью зубчатого шипа, =>балки не будут иметь стыка, ослабляющего сечение,

— в них можно рационально размещать доски разного качества по высоте. Также можно использовать маломерные пиломатериалы.

Надежность таких балок зависит от качества склейки и тщательного соблюдения технологического процесса изготовления. Это возможно только в заводских условиях.

Высоту балок принимают в пределах (1/8-1/12)L. Ширину целесообразно принимать минимальной и определенной из условия опирания панелей покрытия и обеспечения монтажной жесткости. Уклон верхней грани двускатных балок принимают 2,5-10%.

Дощатоклееные балки подлежат проверке на устойчивость плоской формы деформирования. Дощатоклееные балки рассчитывают как балки цельного сечения.

Влияние на несущую способность балок размеров, формы поперечного сечения и толщины слоев учитывают коэффициентами условий работы. Нормальные напряжения определяют по формуле: , где- коэффициент условий работы учитывает влияние размеров поперечного сечения,- толщину слоев.

Устойчивость плоской формы деформирования балок двутаврового сечения следует рассчитывать при по формуле:.(- коэф. продольного изгиба).

Скалывающие сечения проверяют в сечении с максимальной поперечной силой по формуле: .

Если нагрузка приложена к нижнему поясу балок, обязательно делают проверку на отрыв нижней полки.

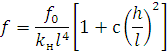

Балки должны быть проверены на прогиб от нормативной нагрузки:

11. Дощатые настилы для кровель, их виды и расчет.

Настилы являются несущими элементами ограждающих деревянных покрытий.

Настилы из досок применяют в покрытиях в виде сплошной конструкции или обрешетки под кровлю разных типов. Под рулонную кровлю неотапливаемых зданий основанием служит настил из двух слоев досок, которые соединяются гвоздями. Верхний защитный слой досок укладывают под углом 45 к нижнему. Для лучшего проветривания всего настила нижний рабочий настил выполняют разреженным. Толщину рабочего настила рассчитывают.

В покрытиях отапливаемых зданий применяют одинарный дощатый настил. Толщину досок определяю т расчетом.

Для кровли из волнистых листов и кровельной стали устраивают обрешетку из досок или брусков, расположенных на расстоянии, зависящем от кровельного материала.

Расчет настилов и обрешеток, работающих на поперечный изгиб, производят по схеме двухпролетной балки при двух сочетаниях нагрузки:

Нагрузки от собственного веса покрытия и снеговой нагрузки – на прочность и прогиб. .

Нагрузки от собственного веса покрытия и сосредоточенной нагрузки в одном пролете РН=1 кН, а с учетом коэффициента перегрузки 1,2 равной РР=1,2 кН – только на прочность.

Сосредоточенный груз считается приложенным к одной доске полностью при шаге досок более 15см, а при шаге менее 15см к одной доске прикладывается 0,5Р.

При двойном перекрестном настиле рассчитывают на изгиб только рабочий (нижний) настил и только от нормальных составляющих нагрузок, т.к. скатные составляющие воспринимаются защитным настилом. Расчетную ширину настила принимают 50см с учетом всех входящих в нее досок.

Соединительные гвозди слоев настила или настила с раскосами в большинстве случаев работают с большим запасом.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ АРМИРОВАННЫХ БАЛОК

Дагестанский государственный технический университет

Номер: 12-2

Год: 2015

Страницы: 218-223

Журнал: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наукКлючевые слова

клееная деревянная армированная балка, экспериментальные исследования, стальная арматура, напряжения, деформации, прогибы, графические зависимости, laminated wood reinforced beam, experimental research, steel reinforcement, stress, deformation, deflections, graphical dependences

Аннотация к статье

Цель исследования заключалась в определении эффективности клееных деревянных балок со специально расположенной стальной арматурой. Были проведены теоретические и экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния армированных дощатоклееных балок. Результаты исследований в статье приведены в виде графических зависимостей.

Текст научной статьи

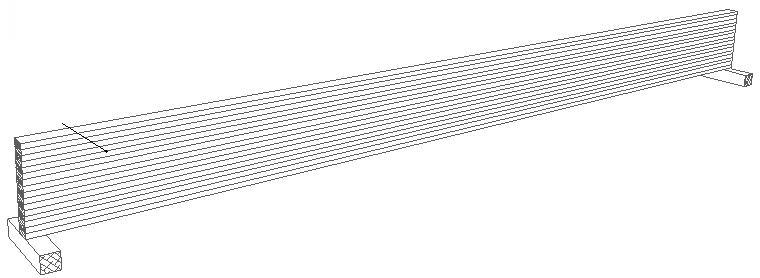

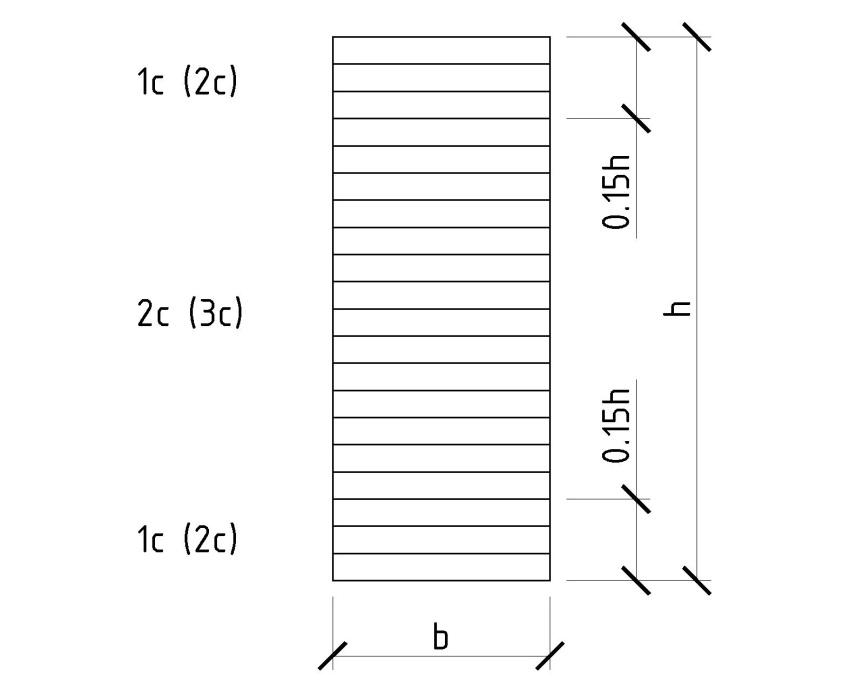

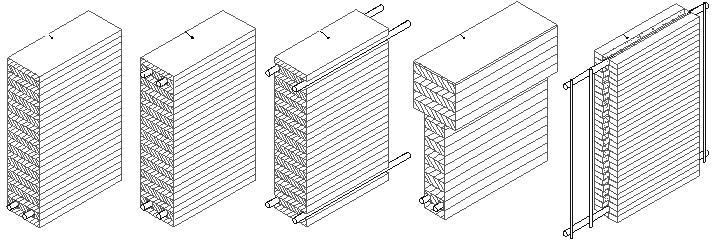

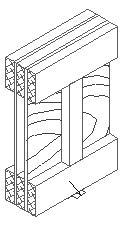

Широкому применению дощатоклееных балок препятствует то, что большинство клееных конструкций являются весьма дорогостоящими, материалоёмкими и энергоёмкими строительными изделиями. А иногда перед проектировщиками стоит задача уменьшить высоту сечения элемента при сохранении несущей способности конструкции. В некоторых случаях возникает вопрос, связанный с увеличением действующей нагрузки в процессе эксплуатации, а это требует разработки проекта усиления конструкции, что связанно с дополнительными расходами. В предложенном нами варианте армирования дощатоклеенной балки специальным способом позволяет решить эти задачи (рис.1). Для проверки эффективности представленных балок нами были проведены экспериментальные исследования. С этой целью были изготовлены 2 серии образцов. Первая серия образцов представляла собой дощатоклееные неармированные балки. Вторая серия образцов представляла собой дощатоклееные балки армированные специальным способом. Размеры представленных образцов были следующие: 1 серия дощатоклееных балок была представлена в двух вариантах, по 8 образцов в каждом: балка Б-1 с размерами: b=2,8 см; h =4 см; L=50см; балка Б-2 с размерами: b=2,8 см; h =2 см; L=50см. 2 серия дощатоклееных армированных балок представлена в двух вариантах, по 8 образцов в каждом: балка Б-1* с размерами: b=2,8 см; h =4 см; L=50см; балка Б-2* с размерами: b=2,8 см; h=2 см; L=50см; где b, h — размеры поперечного сечения; L — длина. Дощатоклееная балка изготавливается путем соединения между собой n-го количества слоев пиломатериала. Слои между собой соединялись с помощью клея на основе хлоропреновых каучуков, фенолформальдегидных смол. Толщина клеевого шва составляет 0,1…0,3 мм. Клей наносился на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность. Собранный пакет обжимался на прессе и выдерживался 24 часа. 2 серия образцов изготавливалась таким же образом и таких же размеров, которые армировались специальным способом. Рис. 1. Специальный способ армирования клееных деревянных балок Б-1* и Б-2* 1- наклонная арматура; 2 — горизонтальная арматура В армированных балках арматура представляла собой гладкий стержень d=2мм. При этом наклонная арматура находилась в теле балки (рис.1., поз.1), горизонтальная арматура располагалась на определенном расстоянии от нижней поверхности балки (рис.1.,поз.2). Эксперименты проводились на установке показанной на рисунке 2. При помощи этой установки (рис.2) дощатоклееные балки нагружались равномерно распределенной нагрузкой. Рассматривались 2 случая: 1) Однопролетная балка шарнирно — закрепленная. 2) Однопролетная балка защемленная с обоих концов. В процессе эксперимента определялись напряжения в балке при помощи тензорезисторов типа ПКБ с базой 20мм, а так же прогибов при помощи датчиков часового типа ИЧ. Рис. 2. Установка для испытания образцов на действие равномерно распределенной нагрузки 1 — установка для защемления балочного элемента и обеспечения равномерности распределения нагрузки; 2- балочный элемент; 3 — камера; 4 — компрессор ; 5 — манометр; 6 — индикатор часового типа; 7 — тензодатчики; 8 — измерительный комплекс; 9 — редуктор; 10 — металлическая плита. Тензорезистор наклеивались в растянутой зоне балки в трех точках как показано на рис.9., в этих же точках закреплялись и индикаторы часового типа: Рис. 3. Схема расположения индикаторов часового типа и тензорезисторов Для определения перемещений использовались три индикатора часового типа Рис. 4. Расположение индикаторов часового типа на экспериментальных образцах Нагрузка создавалась при помощи воздуха, нагнетаемого в камеру компрессором и измерялась образцовым манометром типа ОБМ-1. Камера располагалась между металлической плитой и экспериментальной балкой (см.рис.2). По результатам обработки экспериментальных данных были построены графики зависимости прогибов от нагрузки которые, показанных на рис. 5÷8. Графики теоретических зависимостей были построены при помощи уравнений прогибов. Рис.5. Экспериментальные графики зависимости прогибов f от нагрузки q в шарнирно-опертых(а) и защемленных(б) балках серий Б-1 и Б-1* 1 — график прогибов в балке Б-1(неармированной) в середине пролета; 2 — график прогибов в балке Б-1(неармированной) на расстоянии 10см от опоры; 1*- график прогибов в балке Б-1*(армированной) в середине пролета; 2*- график прогибов в балке Б-1*(армированной) на расстоянии 10см от опоры; Рис. 6. Экспериментальные графики зависимости прогибов f от нагрузки q в шарнирно-опертых(а) и защемленных(б) балках серий Б-2 и Б-2* 1 — график прогибов в балке Б-2(неармированной) в середине пролета; 2 — график прогибов в балке Б-2(неармированной) на расстоянии 10см от опоры; 1*- график прогибов в балке Б-2*(армированной) в середине пролета; 2*- график прогибов в балке Б-2*(армированной) на расстоянии 10см от опоры; Рис.7. Теоретические графики зависимости прогибов f от нагрузки q в шарнирно-опертых(а) и защемленных(б) балках серий Б-1 и Б-1* 1 — график прогибов в балке Б-1(неармированной) в середине пролета; 2 — график прогибов в балке Б-1(неармированной) на расстоянии 10см от опоры; 1*- график прогибов в балке Б-1*(армированной) в середине пролета; 2*- график прогибов в балке Б-1*(армированной) на расстоянии 10см от опоры; Рис. 8. Экспериментальные графики зависимости прогибов f от нагрузки q в шарнирно-опертых(а) и защемленных(б) балках серий Б-2 и Б-2* 1 — график прогибов в балке Б-2(неармированной) в середине пролета; 2 — график прогибов в балке Б-2(неармированной) на расстоянии 10см от опоры; 1*- график прогибов в балке Б-2*(армированной) в середине пролета; 2*- график прогибов в балке Б-2*(армированной) на расстоянии 10см от опоры; Выводы: 1. Прогиб в армированных металлическими стержнями балках на 30-40% меньше чем в неармированных балках. 2. Оптимальный процент армирования балок составляет 1-2%. 3. Уменьшение процента армирования до ≤ 1 незначительно увеличивает жесткость балки. 4. Оптимальное расстояние от опоры по нижней грани до узла соединения наклонной арматуры с горизонтальной составляет 0,2÷0,25L. 5. Оптимальное расстояние между нижней гранью дощатой балки до центра тяжести поперечного сечения арматуры составляет (1/7÷1/8)hб. 6. Наклонную арматуру находящуюся в теле балки рекомендуется брать периодического профиля, а горизонтальную можно гладкого профиля. 7. Для увеличения несущей способности армированной балки можно использовать возможность натяжения нижней арматуры на упоры. Так, создание обратного прогиба в 1мм позволило увеличить нагрузку на 10÷15%.

Клеёные армированные деревянные балки.

Традиционные несущие строительные конструкции — балки одно- и многопролётные, консольные и др.

Клеёными армированными балками перекрывают пролёты от 6 до 24 м при нагрузках до 24 — 30 кН/м, включая нагрузку от подвесного потолка, кранового и другого оборудования. По балкам устраивают беспрогонное или прогонное покрытие под рулонную кровлю.

Наиболее долговечными, технологичными, транспортабельными и удобными при эксплуатации считаются балки прямоугольного сечения с симметричным армированием, стержнями из горячекатаной арматурной стали периодического профиля.

| Таблица 6.1. Клееные армированные деревянные конструкции |  |

| Продолжение таблицы 6.1. Клееные армированные деревянные конструкции |

|

| Окончание таблицы 6.1. Клееные армированные деревянные конструкции |

|

Размеры поперечного сечения балок назначают из условия обеспечения достаточной прочности и жёсткости конструкции. Относительную высоту сечения (отношение расчётной высоты к пролёту) в зависимости от нагрузки принимают равной 1/15 — 1/20 для главных и 1/25 — 1/35 пролёта для второстепенных балок. Относительную ширину сечения (отношение расчётной ширины к высоте) принимают равной не менее 1/6, хотя при соответствующей проверке устойчивости плоской формы изгиба это соотношение может быть уменьшено до 1/8.

|

Клееные армированные балки преимущественно проектируют постоянной высоты сечения. Рациональными следует считать и двускатные балки с двойным симметричным или одиночным армированием (рис. 6.1). При отработанной технологии изготовления конструкций перспективны, гнутоклеенные армированные балки со стрелой подъёма, равной 1/40 — 1/50 пролёта, что при постоянной высоте сечения позволяет получить уклон кровли 1/20 — 1/25.

Клеёные армированные балки с одной или двумя консолями, могут, применятся в покрытии одно- и трёх пролётных зданий.

Перспективным является разработка балок с армированием на части длины и групповым армированием (см. рис. 15, 16 и 18). С целью повышения надёжности балок армирование следует выполнять полу каркасами с поперечной арматурой, установленной перпендикулярно или под углом 450 к продольной оси балки или располагать растянутую арматуру по траектории главных напряжений или деформаций.

Опытное проектирование клееных армированных балок постоянной высоты сечения пролётом 12 – 24 м позволило определить основные технико-экономические характеристики в зависимости от пролёта и расчётной нагрузки.

Экономия древесины при этом может составить 20 – 30 % при коэффициенте армирования 1.5 – 3 %. Монтажная масса балок при армировании снижается на 10 – 22 %.

Лекция № 7 РАСПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ КЛЕЁНОЙ АРМИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ.

Дата добавления: 2016-06-22; просмотров: 1390;

Похожие статьи:

| На главную | База 1 | База 2 | База 3 |

| Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа |

| Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД |

| Показать все найденныеПоказать действующиеПоказать частично действующиеПоказать не действующиеПоказать проектыПоказать документы с неизвестным статусом |

| Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения |

Лекция 6 Клееные балки

Лекция № 6

Клееные балки

Клееные балки из досок и фанеры, склеенные синтетическим клеем, являются основным видом составных балок заводского изготовления. Размеры и форма сечений составных клееных балок может быть практически любой не зависимо от сортамента пиломатериалов и фанеры. Клееная древесина и фанера дольше сопротивляются загниванию и имеют более высокий предел огнестойкости, чем цельная древесина. Жесткие и стойкие против увлажнения клеевые соединения обеспечивают монолитность балок.

Существующие виды клееных балок можно разделить на две основные группы:

1) дощатоклееные балки, состоящие из склеенных между собой досок;

2) клеефанерные балки, состоящие из дощатых поясов и приклеенных к ним стенок из водостойкой фанеры.

Дощатоклееные балки применяют, главным образом, в качестве основных несущих конструкций покрытия сельских, общественных и промышленных зданий, используют их также в виде прогонов, пролеты и нагрузки которых не позволяют применять прогоны цельного сечения, а также в виде главных балок перекрытий, мостов и других сооружений.

В отечественной практике строительства дощатоклееные балки находят применение в покрытиях пролетом до 18 м. За рубежом имеются примеры эффективного применения дощатоклееных балок в покрытиях пролетом до 30 м и более.

Дощатоклееные балки могут быть:

1) односкатными постоянной высоты;

Рисунок 1 – Односкатная балка постоянной высоты

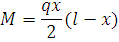

2) двускатными переменного сечения, причем h0 не менее 0.4h, где h0 – высота балки у опоры, h – высота в середине пролета;

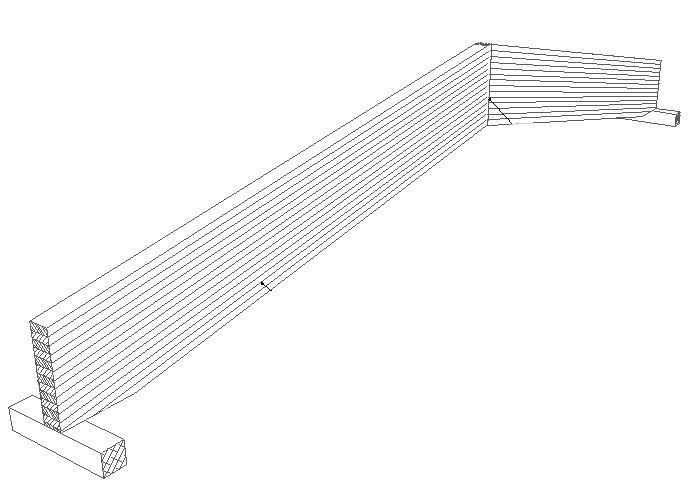

Рисунок 2 – Двускатная балка переменного сечения

3) ломаными, состоящими из двух прямолинейных элементов, соединенных в коньке зубчатым соединением;

Рисунок 3 – Ломаная балка, состоящая из двух прямолинейных элементов

4) гнутыми;

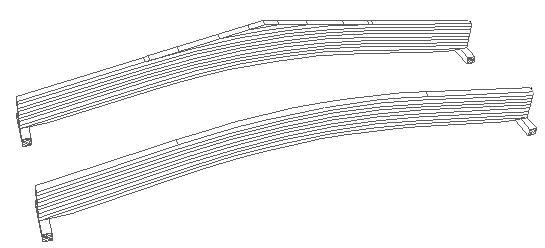

Рисунок 4 – Гнутые балки переменного и постоянного сечения

Балки склеиваются из досок толщиной не более 42 мм (для гнутоклееных – не более 33 мм). Сечения дощатоклееных балок принимают в большинстве случаев шириной не более 17 см, что позволяет изготовлять их из цельных по ширине досок. Балки большей ширины изготовляют из менее широких досок, склеенных между собой кромками с расположением стыков вразбежку, что увеличивает трудоемкость их изготовления. Формы поперечных сечений балок могут быть весьма разнообразными. Традиционными формами сечения являются прямоугольное массивное, реже двутавровое или тавровое (т.к.они не технологичны в изготовлении).

Рисунок 5 – Виды сечений дощатоклееных балок

Высота балок (h) принимается в пределах h=(1/8…1/12)l.

Для обеспечения устойчивости балок из их плоскости отношение высоты балки h к ширине b не должно быть больше 6 (h/b≤6). Дощатоклееные балки с большим отношением высоты к ширине поперечного сечения подлежат проверке на общую устойчивость.

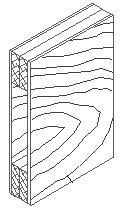

Доски располагаются по высоте сечения балок таким образом, чтобы древесина наиболее высокого качества размещалась в наиболее напряженных нижней и верхней зонах.

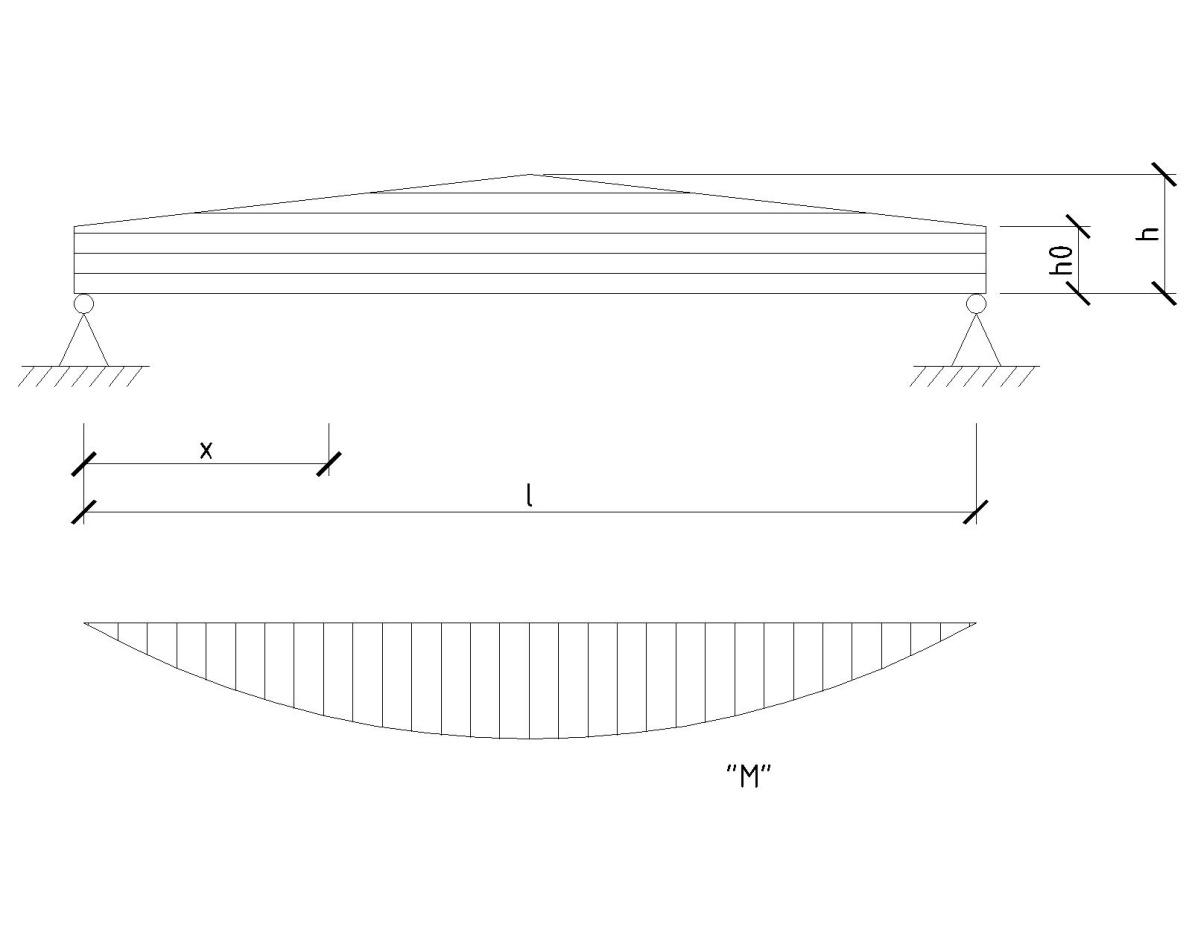

Рисунок 6 – Расположение досок в балке

По длине доски дощатоклееных балок стыкуются на зубчатый шип. Стыки смежных слоев должны располагаться вразбежку на расстоянии не менее 30 см.

Расчет дощатоклееных балок покрытий.

В большинстве случаев расчет производят по схеме однопролетной свободно опертой балки на равномерную нагрузку q от собственной массы покрытия, балки и массы снега.

Дощатоклееные балки рассчитывают как балки цельного сечения. За основное расчетное сопротивление при изгибе принимается для сосны

1 сорта Ru=14 МПа

2 сорта Ru=13 МПа

3 сорта Ru=8.5 МПа

При расчете дощатоклееных балок выполняют следующие проверки.

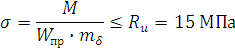

1. Проверка прочности по нормальным напряжениям:

Здесь введены коэффициенты к моменту сопротивления:

mδ – коэффициент условий работы, учитывающий влияние размеров поперечного сечения на несущую способность балки, его значение приведено в СНиП II-25-80 в зависимости от высоты сечения h

h=70 см → mδ=1,

h<70 см → mδ >1,

h>70 см → mδ <1;

mф – коэффициент формы, для балок прямолинейной формы сечения mф =1, для балок двутавровых сечений mф даны в учебнике Г. Г. Карлсена в зависимости от отношения ширины стенки к ширине пояса.

Расчетное сечение, где действуют максимальные нормальные напряжения, в балках переменной высоты не совпадает, как в балках постоянной высоты, с местом действия максимального изгибающего момента, поскольку момент сопротивления сечений уменьшается у них от середины балки быстрее, чем изгибающий момент. Расстояние расчетных сечений от опор Х определяется путем отыскания максимума эпюры нормальных напряжений по длине балки.

Это сечение находится из общего выражения для нормальных напряжений

Для нахождения экстремальных точек эпюры напряжений необходимо приравнять нулю выражение, полученное после дифференцирования выражения для σu.

В двускатной балке переменного сечения при равномерно распределенной нагрузке

,

,

где hоп – высота опорного сечения,

h – высота сечения в середина пролета балки.

Изгибающий момент в этом случае равен

Рисунок 7 – Эпюра изгибающего момента М

В гнутоклееных балках дополнительно проверяется еще и напряжения растяжения в гнутой зоне.

2. Расчет на устойчивость плоской формы деформирования изгибаемых элементов.

,

,

где М – максимальный изгибающий момент на рассматриваемом участке lp

mδ и mф – балочный коэффициент и коэффициент формы (применяются такими же, как и при расчете прочности).

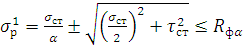

3. Проверка прочности по скалывающим напряжениям в сечении с максимальной поперечной силой выполняется по формуле Журавского

,

,

где Q – поперечная сила, Sбр – статический момент относительно нейтральной оси той части площади сечения, которая расположена выше или ниже проверяемого шва, Jбр – момент инерции сечения, b – ширина балки, и при двутавровом сечении – ширина стенки (b=bст).

4. Расчет по прогибам.

СНиП II-25-80 дает формулу для определения наибольшего прогиба шарнирно-опертых балок в виде:

,

,

где f0 – прогиб балки постоянного сечения высотой h без учета деформаций сдвига, для загруженной равномерно-распределенной нагрузкой

,

,

h – наибольшая высота сечения,

l – пролет балки,

k – коэффициент, учитывающий влияние переменности высоты сечения, для балки постоянного сечения k=1,

с – коэффициент, учитывающий влияние деформации сдвига от поперечной силы.

Значение коэффициентов k и с для основных расчетных схем балок даны в приложении СНиП.

При проверке балки по прогибам должно выполняться условие

,

,

Кроме основных проверок в ряде случаев выполняются дополнительные проверки. К таким проверкам относятся проверка на смятие опорной площадки балки, проверка напряжений растяжения в гнутых балках и т.п.

Кроме однопролетных балок в ряде случаев с эффектом применяют многопролетные и консольные дощатоклееные балки. Расчет таких балок производится по общим принципам строительной механики с учетом формы и высоты сечения (коэффициентов mδ и mф).

В случае, если необходимо повысить несущую способность и жесткость балки иногда выполняют армирование дощатоклееных балок.

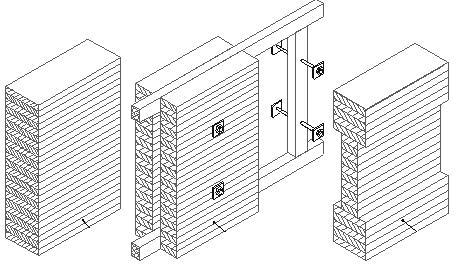

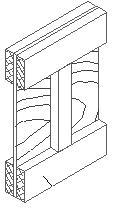

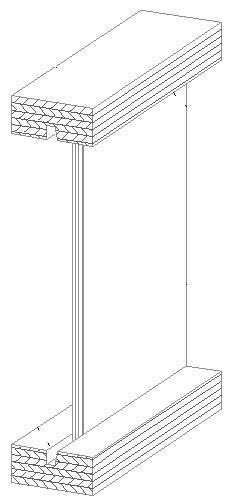

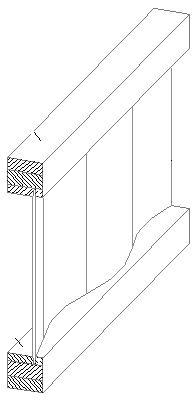

Дощатоклееные армированные балки представляют собой деревянные клееные балки, в которые вклеиваются стержни стальной арматуры.

Рисунок 8 – Дощатоклееная армированная балка

Целесообразно выполнять армирование двойной арматурой классов A-III и A-IV. Процесс армирования находится в пределах 2…4 %. Клей чаще всего эпоксидно-цементный.

Расчет армированных балок на изгиб производится с учетом совместной работы клееной древесины и арматуры методом приведенных сечений, учитывающим модуль упругости древесины и стали.

Расчет армированных балок по прочности производят исходя из того, что древесина разрушается раньше, чем стальная арматура:

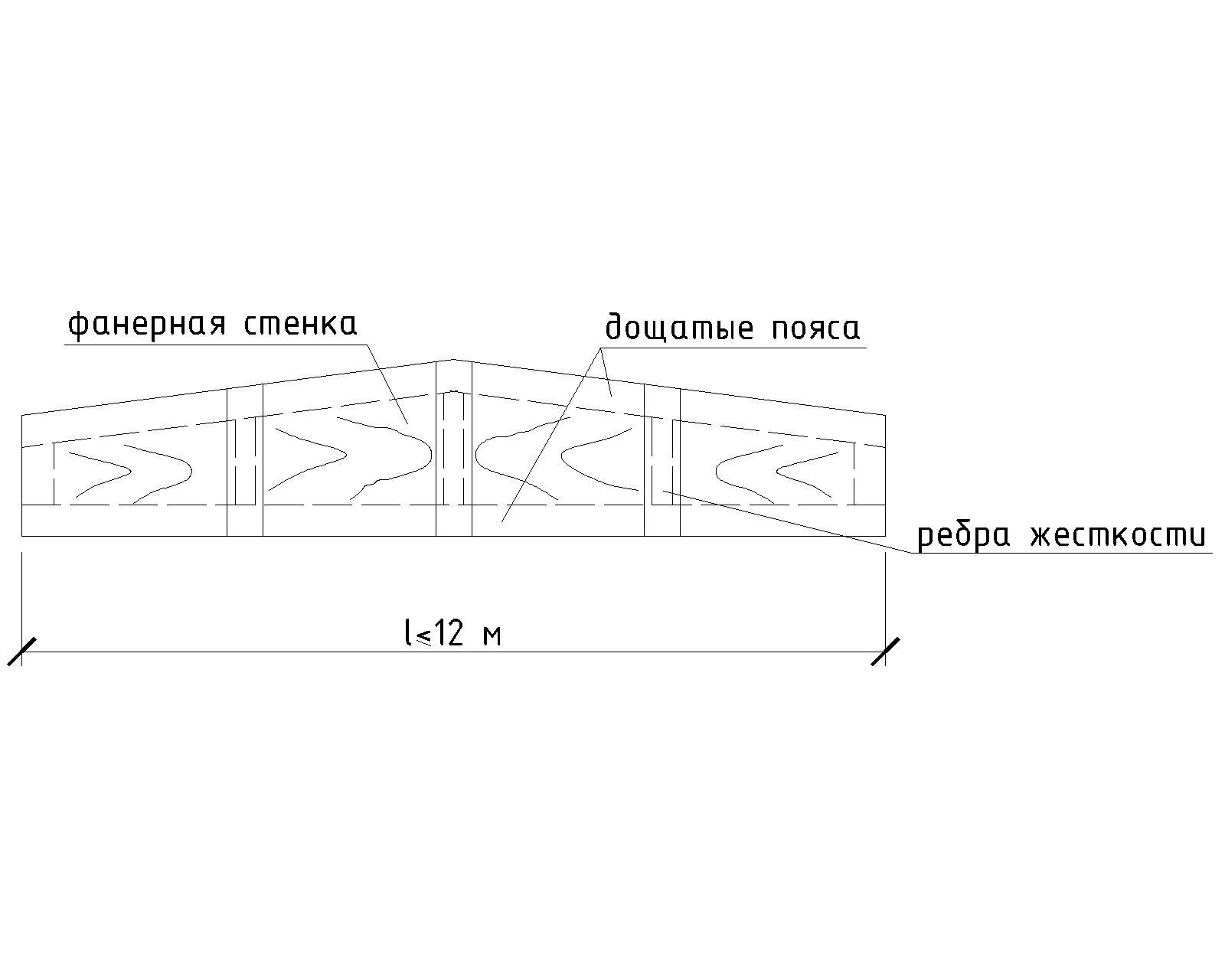

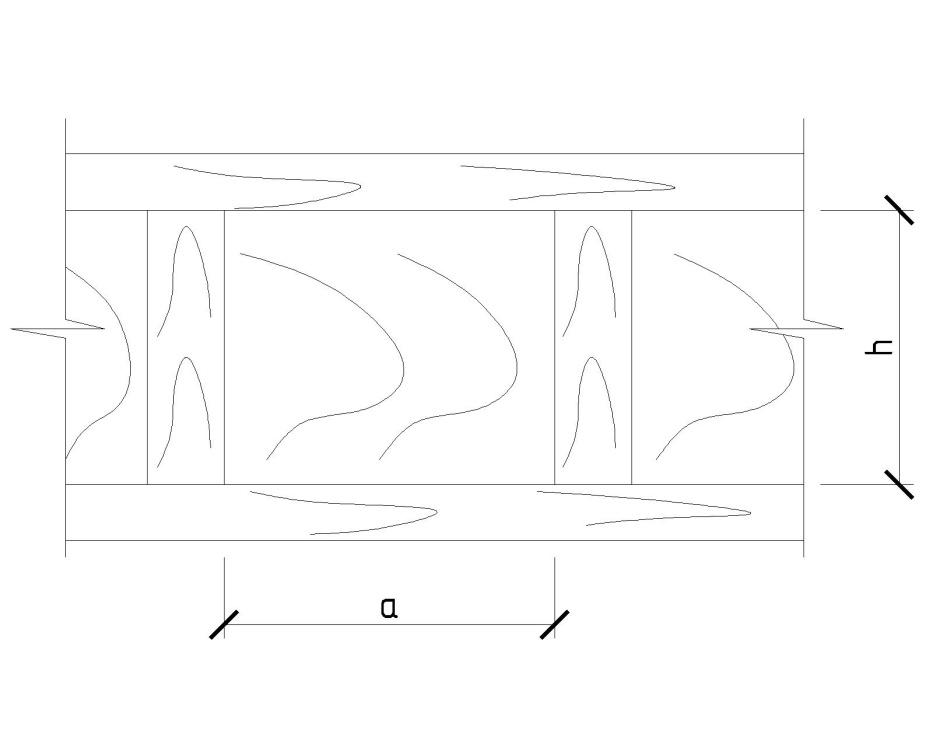

Клеефанерные балки

По форме сечения могут быть коробчатыми, двутавровыми, двутаврово-коробчатыми (склеенными из двух или нескольких двутавров), треугольными, трапециевидными.

Однако наибольшее распространение в отечественном и зарубежном строительстве получили первые три вида балок:

1) коробчатого сечения

Рисунок 9 – Клеефанерная балка коробчатого сечения

2) двутаврового сечения

Рисунок 10 – Клеефанерная балка двутаврового сечения

3) двутаврово-коробчатого сечения

Рисунок 11 – Клеефанерная балка двутаврово-коробчатого сечения

Традиционно клеефанерные балки состоят из дощатых поясов и фанерных стенок, однако в настоящее время предпринимаются попытки создания цельнофанерных конструкций, что позволяет экономить пиломатериал. Примером таких конструкций является цельнофанерная клееная балка, изобретенная в США

Рисунок 12 – Цельнофанерная клееная балка двутаврового сечения

Предпринимаются попытки создания балок двутаврового сечения с поясами из манерных профилей (уголков), С-Петербург.

По длине клеефанерные балки могут иметь постоянное или переменное сечение.

Их высоту в середине пролета определяют расчетом на изгиб и она получается близкой к 1/10…1/12 пролета.

Высоту сечения на опоре определяют расчетом стенок на срез и устойчивость, но она должна быть не меньше 0.4 пролета.

Стенки клеефанерых балок изготавливают из водостойкой строительной фанеры толщиной 10…12 мм. Направления наружных волокон фанеры следует принимать параллельным волокном поясов и продольным осям балки. При этом стенка работает на изгиб в направлении наибольшей прочности и жесткости. Фанера стыкуется «на ус», либо встык с накладками. Как правило, в местах стыкования фанеры ставятся ребра жесткости, т.е. по длине балки ребра ставятся с шагом, равным 1/8…1/10 пролета.

Рисунок 13 – Расстановка ребер жесткости

По плоскостям склеивания с фанерными стенками пояса должны иметь прорези для того, чтобы ширина клеевых швов не превосходит 10 см для предотвращения перенапряжений швов при короблении. По длине доски соединяются зубчатым стыком.

Нижние растянутые пояса должны изготовляться из досок 2 (или 1) сорта, сжатые пояса и ребра – из 2 (или 3) сорта.

Расчет ребристых клеефанерных балок производят на изгиб с учетом совместной работы дощатых поясов и фанерных стенок.

В двускатных балках переменной высоты сечения, где при равномерной нагрузке действуют максимальные напряжения изгиба, находятся не в середине пролета, а на расстоянии Х от опоры:

где γ=hоп/li , где hоп – высота опорного сечения между осями поясов,

l – пролет балки,

i – уклон верхнего пояса.

Изгибающий

момент в этом сечении равен  .

Геометрические характеристики сечений

клеефанерных балок определяются с

учетом различных модулей упругости

древесины (Eg)

и фанеры (Еф).

.

Геометрические характеристики сечений

клеефанерных балок определяются с

учетом различных модулей упругости

древесины (Eg)

и фанеры (Еф).

В результате определяются приведенные к древесине поясов геометрические характеристики сечения

При расчете ребристой клеефанерной балки выполняют следующие проверки.

1. Проверка нормальных напряжений в поясах из древесины и фанерной стенке балки производится на действие максимального изгибающего момента по формулам:

— для растянутого пояса

,

,

— для сжатого пояса

,

,

здесь φ – коэффициент продольного изгиба,

— для фанерной стенки

,

,

mф – коэффициент, учитывающий снижение сопротивления фанеры в стыке «на ус» (для обычной фанеры m=0.6, для бакелизированной 0.8)

2. Проверка прочности фанерных стенок на совместное действие касательных и нормальных напряжений с учетом анизотропии фанеры, т.е. проверка по главным напряжениям в зоне перехода от поясов к стенкам

,

,

σр – главные напряжения,

σст, τст – нормальные и касательные напряжения в стенке на том же уровне,

Rфα – расчетное сопротивление фанеры растяжению под углом α, определяются по графику приложения 5 СНиП,

α

– угол наклона направления главного

напряжения к оси балки, определяется

из зависимости  .

.

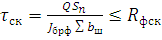

3. Проверка на скалывание между слоями шпона в местах приклейки стенок к поясам

(0.6

МПа)

(0.6

МПа)

Sn – статический момент пояса относительно оси балки,

Σbш – суммарная ширина клеевых швов приклейке поясов к стенкам, Σbш=nhn (hn – высота пояса, n – число вертикальных швов)

Rфск – расчетное сопротивление фанеры скалыванию.

4. Проверка фанерной стенки на срез (у опор) по нейтральной оси

Sпрф – приведенный к фанере статический момент половины поперечного сечения балки относительно ее оси,

Σδф – суммарная толщина фанерных стенок.

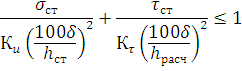

5. Проверка стенки на местную устойчивость (в середине приопорной панели)

Для обеспечения устойчивости стенки при продольном расположении волокон относительно оси балки должно быть hст/δ≤50, где hст – высота стенки в середине опорной панели, δ – толщина стенки.

Если hст/δ>50, то должна быть выполнена проверка на местную устойчивость.

Расчет устойчивости следует производить по формуле:

Здесь Кu, Кδ – коэффициенты, определяемые по графикам СНиП,

hст – высота стенки между внутренними гранями полок, hрасч= hст при а≥ hст,

hрасч= а при а< hст, а – расстояние между ребрами в свету.

Рисунок 14 – Расстановка ребер жесткости

Здесь δст, τст – нормальные и касательные напряжения в середине опорной панели, знаменатели (в формуле проверки устойчивости стенки) – это критические напряжения, при которых стенка теряет устойчивость.

6. Расчет по прогибам

,

,

Клеефанерная балка с волнистой стенкой относится к классу малогабаритных балок. Пояса состоят из одиночных досок 2-го сорта. Они располагаются горизонтально плашмя, и в их плоскостях образуется волнистые по длине клиновидного сечения.

Фанерная стенка имеет волнистую форму, вклеиваются краями в пазы.

Рисунок 15 – Клеефанерная балка с волнистой стенкой

Благодаря волнистой форме стенка лучше сопротивляется потере устойчивости, чем плоская.

Расчет плоских балок производится с учетом того, что стенка практически не работает на нормальные напряжения при изгибе и эти напряжения воспринимаются только поясами. Кроме того благодаря своей форме стенка является податливой, поэтому расчет таких балок по прочности и прогибам при изгибе производят как составных балок с податливой стенкой.