Старинные заброшенные дома усадьбы особняки деревни: фото

Усадьбы и особняки строились на территории России для представителей правящего сословия, родовой знатью: князей, графов, особ благородных кровей. К сожалению, история оказалась безжалостна ко многим красивым постройкам. Старинные заброшенные дома, усадьбы, особняки, деревни печально разбросаны по России и продолжают разрушаться.

Усадьба Барышниковых, расположенная в Алексино Смоленской области, была построена в первой четверти XIX века. До Великой Отечественной там даже был музей. С тех пор более 75 лет усадьба постепенно разрушается.

Построенная в стиле зрелого классицизма, она представляла собой целый комплекс сооружений разного назначения.

Даже в таком состоянии внутреннее убранство поражает масштабностью исполнения.

Также печальна судьба поместья архитектора А. С. Хренова, который также владел несколькими спроектированными им домами. Находится в Заключье Тверской области.

Мастер совместил в усадьбе разные стили и материалы, придав ей оригинальный вид.

Потолки внутри не такие высокие, как в постройках начала XX века, но состояние удручает.

В Воронежской области есть село Горожанка, не примечательное ничем, кроме развалин старинных построек.

Комплекс строился в конце XVIII века, владело им сперва семейство Веневитиновых, позже он перешёл Чоколовым в качестве приданного.

Помимо главного здания сохранился остов церкви, расположенной в паре десятков метров.

А вот пример деревянного зодчества: усадьба Нарышкиных в Быковой Горе, что в Рязанской области.

Уникальная постройка побывала и больницей, и пионерским лагерем, но с 80-х годов прошлого века в полном запустении.

Даже в заброшенном состоянии потемневшая древесина в зелёной листве обладает своей эстетикой.

Утрачивается гордость российской архитектуры, куда можно было бы водить туристов за неплохие деньги.

Поместью графа Орлова Отрада-Семёновское в Подмосковье также не повезло.

Рядом с дворцовым комплексом располагался ландшафтный парк.

Хотя долгое время территория и была подведомственной КГБ и СССР, от разрушения с начала 90-х её это не спасло.

Многие специалисты считают Отрадное историческим памятником, но никакого формального статуса оно не имеет, продолжая разрушаться.

Усадьба Петровское-Алабино в одноимённом селе Наро-Фоминского района Московской области. Сохранилась дореволюционная фотография главного здания.

А вот современное состояние.

Фактически от центрального дома уцелели только фрагменты стен.

Когда смотришь на эти развалины, становится печально из-за того, что халатность, безразличие и исторические катаклизмы уничтожили эти прекрасные памятники архитектуры.

17 старейших зданий мира, в которых люди до сих пор живут и работают

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту

красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В мире огромное количество старых строений, которые служат человеку столетиями, не меняя при этом своего изначального предназначения. Например, в Японии существует отель, который уже более 1 300 лет предоставляет постояльцам комнаты для ночлега. А в России есть небольшой каменный дом, построенный еще в XVI веке, и в нем до сих пор живут люди.

AdMe.ru покопался в справочниках и узнал, как выглядят некоторые старейшие здания в мире, которые используются человеком для одних и тех же целей на протяжении многих сотен лет.

Отели Nishiyama Onsen Keiunkan и Hoshi Ryokan

В Японии находятся две старейшие гостиницы мира, которые действуют до сих пор. Спа-отель Nishiyama Onsen Keiunkan был открыт в городе Хаякава в 705 году. Отель более 1 300 лет является собственностью семьи, которая управляет им уже на протяжении 52 поколений. Последний раз здание было реконструировано в 1997 году и сейчас насчитывает 37 номеров.

А в городе Комацу расположена гостиница Hoshi Ryokan, которая была основана чуть позднее, в 717 году. Гостиницей непрерывно владели 46 поколений одной семьи. В отеле есть горячие ванны, сад и галерея керамики. Hoshi Ryokan пользовался популярностью даже у императоров, а также у богатых японцев и творческих личностей.

Чайная The Bridge Tea Rooms

В этом здании, построенном в 1502 году, расположена чайная The Bridge Tea Rooms. Вот уже 4 раза Британский чайный совет признавал ее местом, где подают лучший в Великобритании чай.

Трирский собор Святого Петра

Собор немецкого города Трир был заложен в 320-е годы по повелению императора Константина. Здание после постройки несколько раз разрушали в ходе военных конфликтов и столько же раз восстанавливали. В соборе хранится множество христианских реликвий, а также в нем до сих пор ежедневно проходят церковные службы. Он является одним из популярнейших мест для иностранных туристов. А в 1986 году один из старейших соборов мира был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Банк Monte dei Paschi di Siena

Monte dei Paschi di Siena считается старейшим банком в мире из ныне действующих. Был основан в 1472 году властями города-государства Сиена, Италия. По состоянию на конец 2014 года имел около 2 200 отделений, в том числе 40 за границей. Штаб-квартира банка неизменно располагается в Palazzo Salimbeni. Здание, выполненное в готическом стиле, выглядит очень внушительно.

Самые старые дома Москвы. Часть 1

Реникс ФЕНИКС

Автор:

Автор: 11 января 2016 15:36

иногда, прогуливаясь по старым улицам, осматривая старинные церкви и палаты XVII века мы задаёмся вопросом: «А какой дом самый старый в Москве? Ну то есть абсолютно самый старый?» Ответить на этот вопрос не так то и просто, ведь многие древние дома веками перестраивались, да и установить точное время постройки даже реставраторам не всегда легко. Но, тем не менее попытаемся систематизировать подборку самых старых зданий Москвы по разным параметрам.

Самое древнее здание Москвы (и самый древний храм) – Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Годы постройки: 1420-1425.

Самое древнее здание Москвы (и самый древний храм) – Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Годы постройки: 1420-1425.  Считается самым древним храмом Москвы, хоть сохранился и не полностью. И, соответственно, самым старым зданием Москвы, ибо каменных гражданских зданий тогда почти не строили, по-крайней мере до нашего времени ничего с начала XV века не дошло. А старейшие фортификационные сооружения – это кремлевская стена, уже конец XV века. По свидетельству летописей, сам монастырь был основан в 1357 году. После пожара 1368 года, в котором сгорел первоначальный деревянный собор Андроникова монастыря, был выстроен из плинфы каменный Спасский собор, от которого сохранились белокаменные рельефы с фрагментами зооморфных и растительных композиций, архаичных по своей стилистике и исполнению. Между 1420 и 1425 годами Спасский собор был вновь перестроен, и белокаменный храм того времени сохранился до наших дней. Представляет собой однокупольный четырехстолпный трехапсидный храм. В росписи собора участвовали Андрей Рублев и Даниил Чёрный (от первоначальных фресок сохранились лишь фрагменты растительного орнамента на откосах окон). В XIX веке собор подвергся значительным изменениям, начавшимся с частичного восстановления разрушений, происшедших в 1812 году. В 1846-1850 гг., по проекту архитектора П. Герасимова, были перестроены паперти, устроены два придела с севера и юга от собора, устроен шатровый верх над ним и произведены значительные переделки внутри здания. И, ХХ век храм встретил вот в таком виде: В 1934 году, в связи с предполагаемым сносом всего Спасо-Андроникова монастыря, памятник был обмерен, обследован архитектором П.Н. Максимовым и составлен проект реставрации. Опубликованная в 1940 году Академией архитектуры работа об этом памятнике дала наконец всем ясное представление об архитектурной ценности Спасского собора. В 1959—1960 гг. здание собора было реконструировано в первоначальных формах по проекту Л.А. Давида и С.С. Подъяпольского. Однако спорной остаются реконструкция утраченных верхней части храма (количество кокошников у основания барабана, форма купола, пропорции барабана) и предпортальных лестниц. По сравнению старой фотографии с видом после реконструкции можно судить, что осталось от подлинного храма XV века:

В завершение стоит сказать, что сам Спасо-Андроников монастырь отнюдь не самый старый в Москве. Самым древним считается Свято-Данилов, основанный московским князем Даниилом Александровичем (Даниилом Московским), младшим сыном князя Александра Невского в конце XIII века. Но, таких древних построек там не сохранилось.

Считается самым древним храмом Москвы, хоть сохранился и не полностью. И, соответственно, самым старым зданием Москвы, ибо каменных гражданских зданий тогда почти не строили, по-крайней мере до нашего времени ничего с начала XV века не дошло. А старейшие фортификационные сооружения – это кремлевская стена, уже конец XV века. По свидетельству летописей, сам монастырь был основан в 1357 году. После пожара 1368 года, в котором сгорел первоначальный деревянный собор Андроникова монастыря, был выстроен из плинфы каменный Спасский собор, от которого сохранились белокаменные рельефы с фрагментами зооморфных и растительных композиций, архаичных по своей стилистике и исполнению. Между 1420 и 1425 годами Спасский собор был вновь перестроен, и белокаменный храм того времени сохранился до наших дней. Представляет собой однокупольный четырехстолпный трехапсидный храм. В росписи собора участвовали Андрей Рублев и Даниил Чёрный (от первоначальных фресок сохранились лишь фрагменты растительного орнамента на откосах окон). В XIX веке собор подвергся значительным изменениям, начавшимся с частичного восстановления разрушений, происшедших в 1812 году. В 1846-1850 гг., по проекту архитектора П. Герасимова, были перестроены паперти, устроены два придела с севера и юга от собора, устроен шатровый верх над ним и произведены значительные переделки внутри здания. И, ХХ век храм встретил вот в таком виде: В 1934 году, в связи с предполагаемым сносом всего Спасо-Андроникова монастыря, памятник был обмерен, обследован архитектором П.Н. Максимовым и составлен проект реставрации. Опубликованная в 1940 году Академией архитектуры работа об этом памятнике дала наконец всем ясное представление об архитектурной ценности Спасского собора. В 1959—1960 гг. здание собора было реконструировано в первоначальных формах по проекту Л.А. Давида и С.С. Подъяпольского. Однако спорной остаются реконструкция утраченных верхней части храма (количество кокошников у основания барабана, форма купола, пропорции барабана) и предпортальных лестниц. По сравнению старой фотографии с видом после реконструкции можно судить, что осталось от подлинного храма XV века:

В завершение стоит сказать, что сам Спасо-Андроников монастырь отнюдь не самый старый в Москве. Самым древним считается Свято-Данилов, основанный московским князем Даниилом Александровичем (Даниилом Московским), младшим сыном князя Александра Невского в конце XIII века. Но, таких древних построек там не сохранилось. Самое древнее гражданское здание Москвы – грановитая палата в кремле. Годы постройки: 1487 — 1491.

Построена в 1487 — 1491 году по указу Ивана III итальянскими архитекторами Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари. Название взято по восточному фасаду, отделанному гранёным каменным рустом (бриллиантовым рустом), характерным для итальянской архитектуры эпохи Возрождения. Иногда ошибочно считается, что название идёт от главного зала палаты, расположенного на втором этаже. Зал перекрыт опирающимися на центральный столб крестовыми сводами, которые придают перекрытию своеобразную «огранку». Изначально называлась Большая палата. Построена на месте древней гридни (столовой). Большая палата была передним приёмным покоем дворца. Рядом с Большой палатой была выстроена Средняя палата. Перед Средней палатой было построено Верхнее крыльцо (Передние переходы). Между лестницей у Большой палаты и средней лестницей находились Красные ворота, которые вели с внутреннего двора дворца на площадь. Средняя лестница вела в сени Средней палаты. Средняя палата с 1517 года называлась Средней Золотой палатой, или просто Золотой палатой. За средней палатой находилась Столовая изба. За Столовой избой располагались терема. В 1681 году Столовая изба и Средняя Золотая палата были разобраны. В XVI веке стены и своды в интерьере палаты были расписаны фресками. В 1668 году роспись возобновил Симон Ушаков, составив подробную опись сюжетов. Современная нам живопись выполнена палехскими иконописцами в 1881 году в соответствии с описью Ушакова. Грановитая палата была переделана в 1684 году архитектором Осипом Старцевым. Сдвоенные стрельчатые окна были растёсаны и украшены нарядными белокаменными наличниками с колонками, перевитыми виноградной лозой. При строительстве в 1838—1849 годах Большого Кремлевского дворца здание было интегрировано в комплекс с Теремным дворцом и Большим Кремлёвским дворцом. Через Святые сени соединилось с Владимирским залом. Грановитая Палата — главный парадный приёмный зал великокняжеского дворца. В нём проходили собрания Боярской думы, заседания Земских соборов, празднества в честь покорения Казани (1552), победы под Полтавой (1709 год), заключения Ништадтского мира со Швецией (1721 год). Здесь на Земском соборе 1653 года было принято решение о воссоединении Украины с Россией. Для царицы и детей царя в Грановитой палате была устроена тайная смотрильная палатка. Смотрильная палатка находилась на западной стороне палаты, над Святыми сенями, напротив царского места (трона). В окне была вставлена смотрильная решётка. Решётка завешивалась занавеской. В смотрильной палатке царица и дети наблюдали различные пышные церемонии, включая приёмы послов. На южной стороне фасада располагается лестница, которая сейчас называется «Красное крыльцо». По ней проходили русские цари и императоры на коронование в Успенский собор. Последняя процессия прошла при короновании Николая II в 1896 году. В 1930 году лестница была убрана по приказу И. В. Сталина и в 1994 году снова восстановлена. Красным крыльцом называлась площадка перед входом в Грановитую палату. Все челобитчики, приносившие челобитные на имя царя, должны были стоять у Красного крыльца. Челобитные собирали думные дьяки. У Красного крыльца и в подклетах Грановитой палаты располагался стрелецкий караул. В настоящее время Грановитая палата является одним из представительских залов при Резиденции Президента Российской Федерации.

Построена в 1487 — 1491 году по указу Ивана III итальянскими архитекторами Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари. Название взято по восточному фасаду, отделанному гранёным каменным рустом (бриллиантовым рустом), характерным для итальянской архитектуры эпохи Возрождения. Иногда ошибочно считается, что название идёт от главного зала палаты, расположенного на втором этаже. Зал перекрыт опирающимися на центральный столб крестовыми сводами, которые придают перекрытию своеобразную «огранку». Изначально называлась Большая палата. Построена на месте древней гридни (столовой). Большая палата была передним приёмным покоем дворца. Рядом с Большой палатой была выстроена Средняя палата. Перед Средней палатой было построено Верхнее крыльцо (Передние переходы). Между лестницей у Большой палаты и средней лестницей находились Красные ворота, которые вели с внутреннего двора дворца на площадь. Средняя лестница вела в сени Средней палаты. Средняя палата с 1517 года называлась Средней Золотой палатой, или просто Золотой палатой. За средней палатой находилась Столовая изба. За Столовой избой располагались терема. В 1681 году Столовая изба и Средняя Золотая палата были разобраны. В XVI веке стены и своды в интерьере палаты были расписаны фресками. В 1668 году роспись возобновил Симон Ушаков, составив подробную опись сюжетов. Современная нам живопись выполнена палехскими иконописцами в 1881 году в соответствии с описью Ушакова. Грановитая палата была переделана в 1684 году архитектором Осипом Старцевым. Сдвоенные стрельчатые окна были растёсаны и украшены нарядными белокаменными наличниками с колонками, перевитыми виноградной лозой. При строительстве в 1838—1849 годах Большого Кремлевского дворца здание было интегрировано в комплекс с Теремным дворцом и Большим Кремлёвским дворцом. Через Святые сени соединилось с Владимирским залом. Грановитая Палата — главный парадный приёмный зал великокняжеского дворца. В нём проходили собрания Боярской думы, заседания Земских соборов, празднества в честь покорения Казани (1552), победы под Полтавой (1709 год), заключения Ништадтского мира со Швецией (1721 год). Здесь на Земском соборе 1653 года было принято решение о воссоединении Украины с Россией. Для царицы и детей царя в Грановитой палате была устроена тайная смотрильная палатка. Смотрильная палатка находилась на западной стороне палаты, над Святыми сенями, напротив царского места (трона). В окне была вставлена смотрильная решётка. Решётка завешивалась занавеской. В смотрильной палатке царица и дети наблюдали различные пышные церемонии, включая приёмы послов. На южной стороне фасада располагается лестница, которая сейчас называется «Красное крыльцо». По ней проходили русские цари и императоры на коронование в Успенский собор. Последняя процессия прошла при короновании Николая II в 1896 году. В 1930 году лестница была убрана по приказу И. В. Сталина и в 1994 году снова восстановлена. Красным крыльцом называлась площадка перед входом в Грановитую палату. Все челобитчики, приносившие челобитные на имя царя, должны были стоять у Красного крыльца. Челобитные собирали думные дьяки. У Красного крыльца и в подклетах Грановитой палаты располагался стрелецкий караул. В настоящее время Грановитая палата является одним из представительских залов при Резиденции Президента Российской Федерации. Самое древнее гражданское здание за пределами кремля – Английский двор в Зарядье. Годы постройки: конец XV – начало XVI века.

Эти белокаменные жилые палаты появились в XV веке и принадлежали постельничему Ивану Бобрищеву, известному также под прозвищем «Юшка». Поскольку последний, видимо, не оставил после себя наследников, в следующем веке здание стало казённым и было несколько перестроено. В 1553 году сэр Ричард Чанселлор открыл северный морской путь, соединяющий Англию с Россией. В 1556 году царь Иван Грозный, заинтересованный в налаживании торговых связей с Европой, «англичан на Москве двором пожаловал», предоставив им право свободной и беспошлинной торговли во всех русских городах, серьёзные таможенные льготы а также ряд других торговых привилегий. Такое положение вещей послужило основанием для создания в Лондоне в 1555 году торговой Московской компании. Англичане поставляли в Россию оружие, порох, селитру, свинец, оловянную посуду, сукно. Взамен они вывозили древесину, пеньку, канаты, воск, кожи, ворвань, меха. В качестве помещения для московской конторы британским купцам был выделен дом в Зарядье. Как и многие купеческие дома той эпохи, здание сочетало парадные покои с обширными складскими и хозяйственными помещениями (товары с помощью простого блока поднимались вдоль стены к окну склада). На свое содержание английское посольство ежедневно получало четверть быка, 4 барана, 12 кур, 2 гуся, одного зайца или тетерева, 62 хлебных каравая, 50 яиц, четверть ведра средиземноморского вина, 3/4 ведра пива, полведра водки и 2 ведра меда. Торговые отношения с Англией были разорваны в 1649 году, когда казнь в Великобритании короля Карла I спровоцировала глубокий дипломатический кризис между Россией и Англией. По указу царя Алексея Михайловича британские торговые и дипломатические представители были выдворены из страны, а имущество Московской компании — конфисковано. После англичан палатами в течение 20 лет владел родственник царя боярин И.А. Милославский. После смерти Милославского палаты снова перешли в собственность государства и были отписаны в Посольский приказ, а в конце XVII века были выделены под подворье Нижегородского митрополита. В начале XVIII века царь Пётр I организовал здесь одну из первых в России Арифметических школ. В середине XVIII века палаты перешли в частное владение, и на протяжении XVIII—XX веков зданием владели представители различных купеческих фамилий (Солодовниковых, Милас и др.). Различные владельцы постоянно перестраивали здание, и к середине XX века палаты Старого английского двора на Варварке окончательно потеряли свой изначальный вид и считались безвозвратно утраченными. В советское время дом использовался под жилые квартиры и различные учреждения. С 1949 по 1966 год здесь размещалась Библиотека иностранной литературы. Так перестроенный и надстроенный Английский двор выглядел до реставрации 1960-х годов:

Эти белокаменные жилые палаты появились в XV веке и принадлежали постельничему Ивану Бобрищеву, известному также под прозвищем «Юшка». Поскольку последний, видимо, не оставил после себя наследников, в следующем веке здание стало казённым и было несколько перестроено. В 1553 году сэр Ричард Чанселлор открыл северный морской путь, соединяющий Англию с Россией. В 1556 году царь Иван Грозный, заинтересованный в налаживании торговых связей с Европой, «англичан на Москве двором пожаловал», предоставив им право свободной и беспошлинной торговли во всех русских городах, серьёзные таможенные льготы а также ряд других торговых привилегий. Такое положение вещей послужило основанием для создания в Лондоне в 1555 году торговой Московской компании. Англичане поставляли в Россию оружие, порох, селитру, свинец, оловянную посуду, сукно. Взамен они вывозили древесину, пеньку, канаты, воск, кожи, ворвань, меха. В качестве помещения для московской конторы британским купцам был выделен дом в Зарядье. Как и многие купеческие дома той эпохи, здание сочетало парадные покои с обширными складскими и хозяйственными помещениями (товары с помощью простого блока поднимались вдоль стены к окну склада). На свое содержание английское посольство ежедневно получало четверть быка, 4 барана, 12 кур, 2 гуся, одного зайца или тетерева, 62 хлебных каравая, 50 яиц, четверть ведра средиземноморского вина, 3/4 ведра пива, полведра водки и 2 ведра меда. Торговые отношения с Англией были разорваны в 1649 году, когда казнь в Великобритании короля Карла I спровоцировала глубокий дипломатический кризис между Россией и Англией. По указу царя Алексея Михайловича британские торговые и дипломатические представители были выдворены из страны, а имущество Московской компании — конфисковано. После англичан палатами в течение 20 лет владел родственник царя боярин И.А. Милославский. После смерти Милославского палаты снова перешли в собственность государства и были отписаны в Посольский приказ, а в конце XVII века были выделены под подворье Нижегородского митрополита. В начале XVIII века царь Пётр I организовал здесь одну из первых в России Арифметических школ. В середине XVIII века палаты перешли в частное владение, и на протяжении XVIII—XX веков зданием владели представители различных купеческих фамилий (Солодовниковых, Милас и др.). Различные владельцы постоянно перестраивали здание, и к середине XX века палаты Старого английского двора на Варварке окончательно потеряли свой изначальный вид и считались безвозвратно утраченными. В советское время дом использовался под жилые квартиры и различные учреждения. С 1949 по 1966 год здесь размещалась Библиотека иностранной литературы. Так перестроенный и надстроенный Английский двор выглядел до реставрации 1960-х годов:  В середине 1960-х, когда Зарядье уже было снесено, реставратор Пётр Барановский обнаружил за поздними наслоениями этот памятник истории и культуры. Барановский настоял на сохранении памятника, так как на его месте предполагалось строительство автомобильного пандуса. В ходе проведённого им в 1968—1969 годах исследования была выявлена историческая основа памятника, скрытая конструкциями поздних пристроек, и проведено её всестороннее изучение. Затем на основе собранной информации в 1970—1972 годах палатам был возвращён (с определённой долей приближения) облик, который они имели в конце XVI века. По сохранившимся в самой кладке стен данным были восстановлены растёсанные в более позднее время оконные и дверные проемы, а также утраченные элементы декора. Там, где свидетельства наиболее древних форм не сохранились вообще, были оставлены поздние перестройки. К примеру, на восточном фасаде здания были оставлены широкие оконные проёмы конца XVIII века.

В середине 1960-х, когда Зарядье уже было снесено, реставратор Пётр Барановский обнаружил за поздними наслоениями этот памятник истории и культуры. Барановский настоял на сохранении памятника, так как на его месте предполагалось строительство автомобильного пандуса. В ходе проведённого им в 1968—1969 годах исследования была выявлена историческая основа памятника, скрытая конструкциями поздних пристроек, и проведено её всестороннее изучение. Затем на основе собранной информации в 1970—1972 годах палатам был возвращён (с определённой долей приближения) облик, который они имели в конце XVI века. По сохранившимся в самой кладке стен данным были восстановлены растёсанные в более позднее время оконные и дверные проемы, а также утраченные элементы декора. Там, где свидетельства наиболее древних форм не сохранились вообще, были оставлены поздние перестройки. К примеру, на восточном фасаде здания были оставлены широкие оконные проёмы конца XVIII века.Самое древнее гражданское здание за пределами Земляного города – путевой дворец Василия III. Годы постройки: конец XVI века.

Путевой дворец великого князя Московского Василия III (отца Ивана Грозного) обнаружен на Старой Басманной улице (дом 15). Находка стала настоящим научным открытием, ведь ранее считалось, что это красивая легенда, и от прежнего дворца ничего не осталось. Скромный на вид особнячок оказался двойным памятником. Как выяснилось при реставрации, здание послужило основой для возведения Голицынской усадьбы. Сейчас сверху размещается дом Голицынской усадьбы XVIII века. Внутри — путевой дворец, как предполагают историки, отца Ивана Грозного Василия III. Белокаменную кладку конца XVI века обнаружили, когда началась реставрация более поздней — Голицынской части. Планировка дворца сохранилась практически полностью. Историки выяснили, что построили эту своего рода царскую гостиницу на особом месте. Здесь встречали знаменитую икону Владимирской Божьей матери в 1395 году, которая, по преданию, спасла Русь от нашествия Тамерлана. К сожалению, исторические памятники пострадали от нашествия непрофессиональных реставраторов. Над обликом дома на Старой Басманной сначала потрудилось время, а потом штукатуры и маляры из ближнего зарубежья. Так здание выглядело до недавней неудачной реставрации:

Путевой дворец великого князя Московского Василия III (отца Ивана Грозного) обнаружен на Старой Басманной улице (дом 15). Находка стала настоящим научным открытием, ведь ранее считалось, что это красивая легенда, и от прежнего дворца ничего не осталось. Скромный на вид особнячок оказался двойным памятником. Как выяснилось при реставрации, здание послужило основой для возведения Голицынской усадьбы. Сейчас сверху размещается дом Голицынской усадьбы XVIII века. Внутри — путевой дворец, как предполагают историки, отца Ивана Грозного Василия III. Белокаменную кладку конца XVI века обнаружили, когда началась реставрация более поздней — Голицынской части. Планировка дворца сохранилась практически полностью. Историки выяснили, что построили эту своего рода царскую гостиницу на особом месте. Здесь встречали знаменитую икону Владимирской Божьей матери в 1395 году, которая, по преданию, спасла Русь от нашествия Тамерлана. К сожалению, исторические памятники пострадали от нашествия непрофессиональных реставраторов. Над обликом дома на Старой Басманной сначала потрудилось время, а потом штукатуры и маляры из ближнего зарубежья. Так здание выглядело до недавней неудачной реставрации:  Внутрь здания попасть невозможно: новые арендаторы царевых палат предпочитают держать двери на замке. Пока бесценные белокаменные своды запечатали гипсокартоном. Реставраторы не теряют оптимизма: владельцы меняются, а здание остается. Есть надежда, что в будущем появится возможность провести еще какие-то работы.

Внутрь здания попасть невозможно: новые арендаторы царевых палат предпочитают держать двери на замке. Пока бесценные белокаменные своды запечатали гипсокартоном. Реставраторы не теряют оптимизма: владельцы меняются, а здание остается. Есть надежда, что в будущем появится возможность провести еще какие-то работы.Самое древнее из ныне жилых зданий – палаты Голицыных. Годы постройки – вторая половина XVII века.

Палаты Голицыных (Кривоколенный переулок, 10) – старейшее из зданий, которые и в настоящее время остаются жилыми. Три каменных здания (главный корпус и два длинных боковых флигеля) с фрагментами построек конца XVII — начала XVIII вв составляли городскую усадьбу, с 1760-х гг. принадлежавшую П.Ф. Голицыну и уже тогда имевшую симметричную планировку, что делает её ранним примером строительства по упорядоченной планировочной схеме. Флигеля торцами вынесены на красную линию, главный корпус отодвинут в глубь двора. Ранее считалось, что палата XVII века сохранилась лишь на первом этаже главного дома, но несколько лет назад реставраторы обнаружили, что второй, и даже третий этажи тоже были построены тогда же, в XVII веке! Во флигелях обнаружены сводчатые палаты с 2-сторонним освещением, фрагменты карнизов из профилированного кирпича. В 1859 здания были расширены пристройками и получили свой современный вид. Дом жилой и по сей день. Со стороны внутреннего двора к дому примыкает весьма живописный палисадник с гамаком и столиками:

Палаты Голицыных (Кривоколенный переулок, 10) – старейшее из зданий, которые и в настоящее время остаются жилыми. Три каменных здания (главный корпус и два длинных боковых флигеля) с фрагментами построек конца XVII — начала XVIII вв составляли городскую усадьбу, с 1760-х гг. принадлежавшую П.Ф. Голицыну и уже тогда имевшую симметричную планировку, что делает её ранним примером строительства по упорядоченной планировочной схеме. Флигеля торцами вынесены на красную линию, главный корпус отодвинут в глубь двора. Ранее считалось, что палата XVII века сохранилась лишь на первом этаже главного дома, но несколько лет назад реставраторы обнаружили, что второй, и даже третий этажи тоже были построены тогда же, в XVII веке! Во флигелях обнаружены сводчатые палаты с 2-сторонним освещением, фрагменты карнизов из профилированного кирпича. В 1859 здания были расширены пристройками и получили свой современный вид. Дом жилой и по сей день. Со стороны внутреннего двора к дому примыкает весьма живописный палисадник с гамаком и столиками:  Конкурентом этому зданию до недавнего времени являлись надстроенные палаты Гурьевых, стоявшие в соседнем Потаповском переулке. Тоже жилой дом, но в связи с пожаром 2009 года он был выселен.

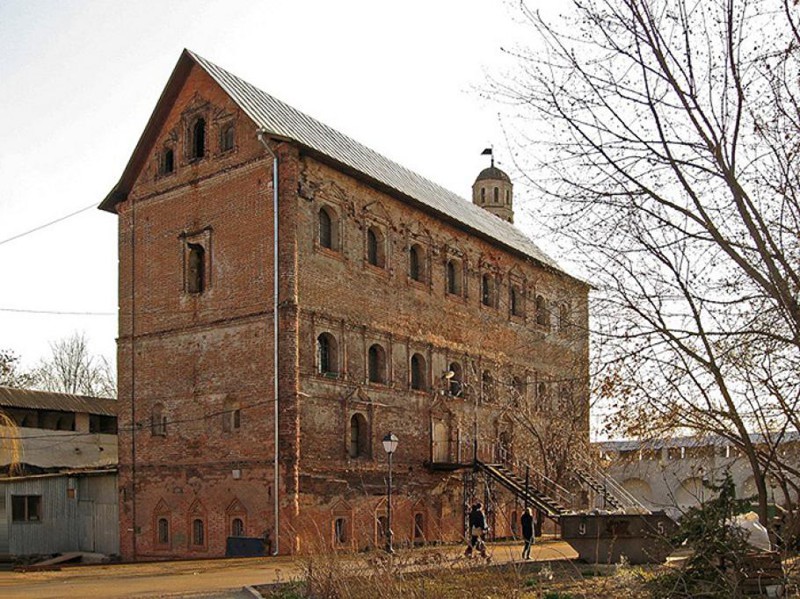

Конкурентом этому зданию до недавнего времени являлись надстроенные палаты Гурьевых, стоявшие в соседнем Потаповском переулке. Тоже жилой дом, но в связи с пожаром 2009 года он был выселен.Самая древняя пятиэтажка – солодёжня в Симоновом монастыре. Годы постройки : XVI – вторая половина XVII вв.

Высота этого здания действительно впечатляет – мы видим пятиэтажный дом XVI-XVII веков! Четыре этажа, и ещё высокий чердак, который по сути является пятым этажом. Согласно сохранившимся документам, это здание предназначалось для хранения монастырских продовольственных запасов. При всей скромности его архитектуры и здесь видна рука опытного зодчего, умело использовавшего расстановку оконных проемов для ритмического членения фасада и соорудившего некогда существовавшую эффектную галерею на столбах с широкой лестницей. С востока к торцевой стене здания, в свое время богато украшенной, фигурным фронтоном, поднималась вторая лестница, ведшая на третий этаж, что было обусловлено неписанным правилом иметь наружные, а не внутренние лестницы. Первый этаж сушила, состоявший из двух палат по сторонам сеней свидетельствует о влиянии планировки жилых построек. Зальную помещения второго и третьего этажей (своды второго сейчас выломаны), поражающие обилием света, говорят о воздействии новых планировочных форм общественных и промышленных зданий того времени. Конкурентом этому зданию является теремной дворец в Кремле, который по сути тоже 5-этажный, но там всё не так явно, верхние этажи построены в XVII веке на более ранних палатах, и объём его получился ступенчатым, не таким вертикальным, как солодежня.

Высота этого здания действительно впечатляет – мы видим пятиэтажный дом XVI-XVII веков! Четыре этажа, и ещё высокий чердак, который по сути является пятым этажом. Согласно сохранившимся документам, это здание предназначалось для хранения монастырских продовольственных запасов. При всей скромности его архитектуры и здесь видна рука опытного зодчего, умело использовавшего расстановку оконных проемов для ритмического членения фасада и соорудившего некогда существовавшую эффектную галерею на столбах с широкой лестницей. С востока к торцевой стене здания, в свое время богато украшенной, фигурным фронтоном, поднималась вторая лестница, ведшая на третий этаж, что было обусловлено неписанным правилом иметь наружные, а не внутренние лестницы. Первый этаж сушила, состоявший из двух палат по сторонам сеней свидетельствует о влиянии планировки жилых построек. Зальную помещения второго и третьего этажей (своды второго сейчас выломаны), поражающие обилием света, говорят о воздействии новых планировочных форм общественных и промышленных зданий того времени. Конкурентом этому зданию является теремной дворец в Кремле, который по сути тоже 5-этажный, но там всё не так явно, верхние этажи построены в XVII веке на более ранних палатах, и объём его получился ступенчатым, не таким вертикальным, как солодежня.Авторский пост

Ссылки по теме:

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:

Я живу в самом старом доме России — The Village

Конечно, и жителям города, и гостям, которые сюда приезжают, приятно думать, что это здание является самым старым жилым домом страны. Оно всегда было жилым, при этом не являлось домом каких-то значимых с точки зрения городской иерархии лиц — люди в нем жили самые обычные.

Из исторического в нем остались, скорее всего, даже не стены целиком — меньше. Об этом можно догадываться по опыту двух других очень похожих домов, которые находятся в составе музея-заповедника, — на улице Выборгской, 8 и 10: там от XVI–XVII веков остались лишь нижние части стен, остальное было неоднократно перестроено и переложено.

Вообще, с датировкой этих домов довольно сложно. Мы ориентируемся не только на исторические источники, но и на археологические исследования. Снимая слой за слоем, мы видим, что домики попадают в период с самого конца XVI века до 1710 года: тогда Петр I взял Выборг, был страшный пожар, город сильно выгорел — это видно в слоях.

Наружная красивая часть этих домиков на самом деле не несет почти никакой функции, кроме декоративной. Внутри это забутовка из битого кирпича, камней и прочего. Она может быть разной толщины. Про Крепостную,13а, не буду утверждать, а вот на аналогичных памятниках зачастую внутри все держится на честном слове, хотя внешне кажется, что стена в порядке.

Выборгский «Дом горожанина» — жилой, квартиры в нем, предполагаю, приватизированы, так что о намерениях города открыть там музей мне ничего не известно. Но, если бы этот домик предоставили государственному музею-заповеднику, мы бы, несомненно, нашли ему применение. Мы сталкиваемся с дефицитом площадей. Ну и было бы интересно показывать его изнутри: по размеру это, наверное, самый крупный из сохранившихся домов XVI–XVII веков.

Согласно законам нашего государства, если дом является жилым, то независимо от статуса памятника бремя его содержания несет собственник. А орган охраны — в нашем случае это комитет по культуре Ленинградской области — выполняет исключительно контрольные функции, то есть следит за тем, чтобы, например, никто не покрасил дом в пурпурный или салатовый цвет. Конечно, установка пластиковых окон на фасад абсолютно незаконна. Если житель хочет внести любое изменение в архитектурный облик, его нужно согласовать через общественные слушания в органе охраны. Но всем понятно, что никто этого не делает, так как орган охраны физически находится довольно далеко — в Петербурге (правительство и парламент Ленинградской области располагаются в Петербурге, недалеко от Смольного. — Прим. ред.). В самой Ленобласти нет специалистов охраны, так что существует проблема ежедневного взаимодействия.

«Дом горожанина» находится во дворе более современного жилого дома по Крепостной улице, 13. В сторону холма мы наблюдаем развалины старых сараев — и я даже затруднюсь ответить, кто является их хозяином. Рядом также есть полуразрушенный квартал Солберга, где в советское время располагался завод (его нет последние лет 20).

Король и Шут — Проклятый старый дом, аккорды для гитары

Вступление: Bm A Em G }x2

Bm A Em G F#

В заросшем парке стоит старинный дом.

Bm A Em G F#

Забиты окна, и мрак царит извечно в нём.

G A F# Bm A G

Сказать я пытался: ”Чудовищ нет на земле”.

G A F# Bm

Но тут- же раздался ужасный голос во мгле.

A G

Голос во мгле.

Припев:

Bm G A

Мне больно видеть белый свет,

F# Bm

Мне лучше в полной темноте.

G A

Я очень много, много лет

F# Bm

Мечтаю только о еде.

G A

Мне слишком тесно взаперти.

F# Bm

И я мечтаю об одном:

G A

Скорей свободу обрести

F#

Прогрызть свой ветхий, старый дом.

F#

Проклятый старый дом.

Bm A

Был дед, да помер

Em G F#

Слепой и жутко злой

Bm A Em

Никто не вспомнил о нём

G F#

Зимой холодной той

G A F# Bm A G

Соседи не стали его тогда хоронить

G A F# Bm

Лишь доски достали- решили заколотить

A G

Двери и окна.

Проигрыш: F F#m F F#m F F# A G

Припев:

Bm G A

Мне больно видеть белый свет,

F# Bm

Мне лучше в полной темноте.

G A

Я очень много, много лет

F# Bm

Мечтаю только о еде.

G A

Мне слишком тесно взаперти.

F# Bm

И я мечтаю об одном:

G A

Скорей свободу обрести

F#

Прогрызть свой ветхий, старый дом.

F#

Проклятый старый дом.

F - F#m A G F

И это место стороной

F#m A G F

Обходит сельский люд.

F#m F# - F#m A G F - F#m

И суеверные твердят:

F#m F - F#m A G Bm

"Там призраки живут".Самый старый дом

О возрасте деревянных строений

Вообще, судить о возрасте строения по визуальным признакам довольно сложно. Потому что ранние архитектурные приемы в качестве устойчивой традиции могли сохраняться и в более поздние времена. Как правило, самые старые дома характеризуются удивительным качеством отделки деталей и точностью их подгонки друг к другу, что в последствии сменилось более простыми и технологичными приемами. Но и эти особенности не дают нам права однозначно называть даже век постройки. Довольно точным является метод дендрохронологического анализа, суть которого заключается в сравнении спилов бревен с рисунком ствола дерева, зафиксированного в определенный год. Но и этот метод обозначает лишь то время, в которое дерево было спилено, а никак не год постройки. Поэтому легко можно представить себе ситуацию, когда в строительстве дома использовали венцы или отдельные бревна более старого сруба. Пожалуй, самыми достоверными являются датировки, полученные на стыке нескольких методов: дендрохронологического анализа, анализа архитектурных особенностей и изучения архивных документов.

Сокровище России – древние деревянные церкви

Церковь Ризоположения села Бородава. Рисунок из альбома Н. А. Мартынова. 1860-е годы

Самым

старым деревянным строением в России является Церковь Ризоположения из села

Бородава, дата ее освящения – 1 (14) октября 1485 г. За свою долгую жизнь церковь не раз

претерпевала изменения – покрытие кровли могло меняться до 10 раз, в середине

XIX века была убрана открытая галерея на столбах – гульбище, окружавшая

трапезную церкви, неоднократно подтесывались стены и частично менялись небольшие детали.

В 1957 году она была

перевезена на территорию Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Церковь

изучается, ведутся тщательные реставрационные работы, цель которых – возвратить

церкви первоначальный облик, сохранив при этом все дожившие до нашего времени

детали.

Церковь Ризоположения из села Бородава на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника

В музее «Витославицы», что расположен возле Великого Новгорода, есть ряд старых церквей. Самая ранняя из них – Церковь Рождества Богородицы из села Перёдки, время ее создания – 1531 год.

Церковь Рождества Богородицы из села Перёдки в музее архитектуры «Витославицы» в Великом Новгороде

Интересный памятник начала XVII века находится в небольшом городке Слободском, недалеко от Кирова. Это Церковь Михаила Архангела 1610 года постройки. Некогда она была частью Богоявленского (позднее – Крестовоздвиженского) мужского монастыря. После революции историческое сооружение использовалось под склад церковного имущества из снесенных монастырских храмов, и со всех сторон его наглухо обшили досками. После реставрации в 1971 – 1973 гг. Церковь отправилась в Париж на выставку «Русская деревянная пластика от древнейших времён до наших дней». Там церковь установили вблизи Елисейских Полей. Из этого вояжа уникальный памятник вернулся в сквер в центре г. Слободского, где и находится по сегодняшний день. Стоит отметить, что автором проекта реставрации, как и в случае Церкви Ризоположения, был профессор Б. В. Гнедовский.

Церковь Михаила Архангела в г. Слободском, Кировская область

К счастью, сохранились и другие

памятники деревянного зодчества XVI – XVII веков, но все они относятся к храмовой

архитектуре, жилых построек такого возраста нет. Объяснений этому

предостаточно. Во-первых, сам тип

эксплуатации способствовал лучшему

сохранению древесины. Во вторых, церкви не перестраивались, менялись лишь некоторые конструктивные детали. Дома

же полностью разбирались, реконструировались в соответствии с нуждами хозяев и

особенностями времени. Кроме того, церкви, стоявшие, как правило, в стороне от

жилых построек, и более пристрастно охранявшиеся, все-таки, меньше горели.

Однако, изучение памятников храмовой

архитектуры не дает нам представления об архитектуре крестьянского жилища. Конечно, были и общие приемы строительства,

но нужно помнить, что церкви строили профессионалы, а дома – сами крестьяне с помощью родственников и соседей.

При украшении церкви использовались все известные декоративные приемы, а

крестьянский дом не украшался по причинам положения крестьян в российском

обществе.

Дом XVII века

Что же, все-таки, представлял из себя дом XVII века? Среди документов этого времени сохранились довольно подробные описания построек на дворах, их внутреннего убранства, сведения о технике строительства. Кроме письменных источников, имеются рисунки и путевые зарисовки иностранцев, наиболее интересные рисунки даны в книге Адама Олеария «Описание путешествия в Московию». Так же большой свод зарисовок был сделан художниками посольства Августина Мейерберга. Эти рисунки выполнены с натуры и очень реалистичны, раскрашены (скорее тонированы) акварелью.

Нужно сказать, что художники того времени достаточно точно воспроизводили виденное. К этому следует прибавить и чертежи отдельных сооружений, дворов, дающие довольно точное представление о размерах и планировке зданий. Эти сведения, уточняющие наши представления о жилых и хозяйственных постройках XVII в., все-таки неполны и неравномерны, гораздо лучше известно жилище господствующих классов, особенно царские хоромы, крестьянское жилище описывается крайне скупо.

Адам Олеарий, «Путешествие в Московию»

Изба рубилась

из крупных бревен: сосны, ели, а нижние венцы — часто из дуба или лиственницы. Основным модулем постройки служило бревно

длиной от 2 до 4 саженей. Для хвойных пород (ели, сосны) выработался известный

«стандарт» — при толщине 20-30 см, длина бревен составляла 3-4

сажени (1 сажень = 213,36 см). Ограничение длины бревна указанными размерами зависело не от высоты

дерева, а от того, в каких пределах разница в толщине бревна между комлем и

вершиной оказывалась настолько незначительной, что не мешала при строительстве

(практически бревно было ровным цилиндром).

Несколько отступая от края (30 см), на каждом конце бревна вырубались до

половины толщины углубления — «чашки». На два таких параллельных

бревна в углубления поперек укладывалась еще пара, в которой также вырубались

углубления для следующей поперечной пары. Четыре связанные таким образом бревна

составляли венец сруба.

Соединение бревен сруба «в обло»

Высота сруба зависела от количества венцов, судя по рисункам современников, их было 6-7, то есть высота сруба составляла 2,4-2,8 м. Чтобы бревна лучше прилегали друг к другу, в верхней или нижней части делали паз, а пазы между венцами прокладывали мхом. Такая простейшая рубка срубов называлась рубкой «в обло», и этим способом строили большинство домов как в деревнях, так и в городах. Внутренняя площадь такого помещения могла быть и совсем маленькая — около 12 кв.м, но подавляющее большинство жилых строений возводилось из трехсаженных бревен, то есть их площадь достигала 25 кв.м. Эти размеры, определявшиеся свойствами строительного материала, по наблюдениям, оказываются наиболее устойчивыми на протяжении столетий.

Жилище рядовых посадских людей. Фрагмент плана Тихвинского посада, 1678 г.

Кровля крестьянских изб и других построек

была двускатной. Боковые стены сводились к коньку, образуя два ската из бревен.

Об устройстве потолков в крестьянских избах документальных данных нет.

Расположение окон в крестьянских избах, хорошо известное нам по рисункам,

заставляет думать, что плоских потолков в этих жилищах тогда еще не было. Они

появляются на столетие позже.

Два световых окна прорубались обычно

между двумя верхними венцами стены, а третье, дымовое, еще выше, почти под

самым коньком крыши. При господствовавшей тогда у крестьян топке изб по-черному, через это окно и шел, в основном, дым от печей. Если бы в избах были плоские

потолки, то они перекрывали бы путь дыму и прорубка третьего окна становилась в

таком случае бессмыслицей. Видимо, если в избах и делали потолки, то они были

сводчатые. Либо сами бревна крыши служили

одновременно и потолком.

Адам Олеарий, «Путешествие в Московию»

Фрагментарны

сведения и о полах в крестьянском жилище. Всегда ли делали полы из дерева или

их оставляли земляными — сказать невозможно. Этнографические сведения по

XVIII-XIX вв. показывают широкое распространение земляных полов у русских

крестьян центральных и даже северных губерний.

Русская печь без трубы, дым выходил прямо из жерла очага. Рисунок взят с интернет-ресурса.

Внутренняя планировка избы была довольно простой: в одном из углов (для XVII в. возможно, еще в переднем), где были окна, вытягивавшие дым, ставилась печь. Сбоку у печи настилались нары — полати. Были ли эти полати низкими, на уровне 1-1,2 м от земли или высокими — сказать определенно невозможно. Но можно думать, что высокие полати появились у северных и центральных групп русского крестьянства несколько позже, в XVIII в., когда печь ставилась при входе, у задней.

Вдоль стен избы тянулись лавки, настолько широкие, что на них можно было спать. Над лавками устраивались специальные полки — полавочники. В углу, напротив печи, ставили небольшой стол с подстольем. В XIX и даже в XX вв. еще встречались старинные столы, с зарешеченным подстольем, где держали кур. В том же углу, где стол, находился и «святой», «красный» угол с божницей для икон.

Жилое пространство курной, или черной избы. Рисунок взят с интернет-ресурса, он довольно точно показывает ход дыма из очага, тип потолка, но самовар здесь явно лишний.

Даже в летнее время такая изба была полутемной, так как

освещалась маленькими волоковыми окнами (примерно 60×30 см), а на зиму такие

окна затягивались пленкой бычьего пузыря или паюса (паюс — пленка, в которой находится икра у осетровых и других рыб,

тонкая и прозрачная), а сверх того «заволакивались» доской,

укрепленной в пазах. Освещалась изба лишь печным огнем или лучиной, укрепленной

в светце или стенной щели.

Итак, изба XVII

века – небольшая конструкция с прямоугольным или квадратным основанием, простой

двускатной крышей, тремя маленькими щелевидными окнами, расположенными довольно

высоко.

Городские дома лишь немногим отличались от деревенских, сохраняя в своей основе

все те же элементы.

Дом XVIII века

В XVIII веке деревянный

дом претерпевает ряд изменений. В первую очередь меняется потолок, он

становится плоским, это влечет за собой изменение потока дыма, для того, чтобы

он выходил, устраиваются дымники (дымницы), а окна, потеряв свое назначения, смещаются вниз и служат уже для освещения избы. Не смотря на это, во многом, дома остаются довольно

примитивными. «Белое» отопление — печь с трубой — большая редкость. Нужно

отметить, что к моменту отмены крепостного права (1861 год), более трети крестьянских изб оставались курными, т.е. топились по-черному.

Появляются стропильные конструкции и,

как следствие, четырехскатные крыши.

Дымники (дымницы) — прообраз будущей настоящей печной трубы. Дымник ставился над отверстием в крыше и потолке и способствовал созданию тяги, благодаря которой дым выходил из избы

Дом середины XVIII века из г. Сольвычегодска

А высокие, богато украшенные дома-терема Русского

Севера, или обильно декорированные объемной резьбой избы нижегородского

региона, которые так подробно описаны в книгах, которыми мы любуемся в музеях

деревянного зодчества – все они появляются лишь в XIX

веке, причем, большая часть только во

второй его половине, после отмены крепостного права. Именно это преобразование

российского общества сделало возможным развитие личного хозяйства, улучшение

материального положения русского крестьянина, появление самостоятельных

ремесленников и свободных жителей городов, которые, в свою очередь, получили

возможность безбоязненно украшать свой дом, соответственно достатку.

Дом в Угличе

Дом в Угличе – самая старая жилая постройка в России. Более старых домов не зафиксировано. Фотографии двух строений, датированных XVIII веком,

приведены в довоенной книге «Русское

деревянное зодчество» (С. Забелло, В. Иванов, П. Максимов, Москва, 1942

г.). Одного дома уже нет, а второй удивительным образом

сохранился.

Фотография сохранившегося дома из книги «Русское деревянное зодчество»

Дом Ворониных

(ранее – Меховых) — расположен на берегу

Каменного ручья, адрес его: ул. Каменская, 4. Это один из немногих

сохранившихся в нашей стране образцов деревянного посадского (городского)

жилья. Построен дом был в первой половине – середине XVIII века. Его

уникальность еще и в том, что он построен до регулярного плана застройки Углича

1784 года, утвержденного Екатериной Второй. По сути, этот дом – промежуточное

звено между средневековым и плановым

городом.

Тот же дом на более поздней фотографии

Вот описание дома с одного из интернет-источников: «Дом этот – на высоком подклете, который когда-то использовался для хозяйственных нужд, раньше имел и вышку, и летнюю чердачную комнату. Лестница на жилой этаж когда-то размещалась снаружи, а теперь внутри дома, она приводит в сени, которые разделяют этаж на две части: жилую комнату и летнюю горницу. Перила лестницы и скамеечка на верхней площадке украшены скромным орнаментом. Достопримечательность дома – великолепная изразцовая печь».

Изразцовая печь в доме Меховых-Ворониных

Меховы –

древний род городских купцов, мещан, которые, судя по фамилии, занимались

скорняжным делом. Иван Николаевич Мехов в начале XX века был владельцем

небольшого кирпичного завода. И сейчас на старинных угличских домах можно

встретить кирпичи с клеймом его завода – «ИНМ».

Судьба дома

обычна для России – хозяев выселили-раскулачили-сослали, в дом заселились чужие

люди, которым дела не было до поддержания его в образцовом порядке,

соответственно, дом ветшал. Расселили его лишь в 1970-е годы. Дом без людей разрушался еще быстрее, пришлось даже ставить

подпорки, чтобы он не свалился в ручей. В то время уникальное строение было на балансе Угличского музея. В 1978-79

годах было принято решение о его реставрации на деньги Общества по охране

памятников культуры. Восстановили кирпичный цоколь, заменили нижние венцы

сруба, восстановили внутреннее убранство дома. Отреставрировали печь с

изразцами, перебрали крышу.

Дверь в подклете дома Меховых-Ворониных

В девяностые

годы, когда повсеместно стало не хватать денег, дом Меховых-Ворониных

законсервировали до лучших времен. Фатальными для дома Меховых-Ворониных, как

это ни парадоксально, стали двухтысячные годы, когда его признали памятником

федерального значения. Поясним, что

означает этот термин: никто и никак не в праве его трогать. То есть он может

разрушаться, но ни один человек под страхом уголовного наказания не имеет права

к нему притрагиваться. Кроме государства. А государство, озабоченное вселенскими проектами, типа олимпиады всех

времен и народов, навряд ли вспомнит о скромном деревянном домике в российской

глубинке.

Как и следовало

ожидать, статус «Охраняется государством» не защитил дом от бомжей и других

маргинальных личностей, зато поставил крест на попытках музея сохранить этот дом.

Остатки высокого крыльца

Тем не менее, в 2014 году бомжей из дома выселили, окна и двери заколотили, а дом обнесли металлическим забором. Что дальше – неизвестно. Возможно, он так и будет стоять до следующей аварийной ситуации, а возможно, на что хотелось бы надеяться, будет вскоре отреставрирован, и мы сможем полюбоваться уникальным памятником не только издалека, но и вблизи, и изнутри.

Так сейчас выглядит дом. Подобраться поближе к нему невозможно из-за забора с устрашающей табличкой

Окна жилого этажа — уже более поздние. А вот два окошка в подклете если и не ровесники дома, но все же старше верхних

Окошко подклета. О его более раннем происхождении может свидетельствовать конструкция без подоконной доски

Информация для написания этой статьи собиралась автором в течение нескольких лет из самых разных замечательных книг, многие из которых указаны на сайте, посвященном русским наличникам.

Так же важными оказались многочисленные поездки по Уралу и России, которые автор осуществляет с 2003 года.

Неоценимую помощь оказали замечательные русские ученые Герольд Иванович Вздорнов, Михаил Николаевич Шаромазов, художник и реставратор Людмила Лупушор, историк и создатель Музея «Невьянская Икона» Евгений Ройзман, собиратели предметов русской старины Ольга и Александр Ильины.

Необходимо отметить очень концентрированную содержательную статью Г.Г. Громова «Жилище» в сборнике «Очерки русской культуры XVII века» и статью этого же автора «Крестьянское жилище» в сборнике «Очерки русской культуры XVIII века».

Король и Шут — Проклятый старый дом, аккорды для гитары

Вступление: Bm | Bm7/A | Em/9 | G }x2

Bm A Em F#

В заросшем парке стоит старинный дом -

Bm A Em F#

Забиты окна, и мрак царит извечно в нем.

G A F# Bm Bm A G

Сказать я пытался: "Чудовищ нет на земле".

G A F# Bm

Но тут же раздался ужасный голос во мгле.

Bm A G

Голос во мгле...

Припев:

Bm G+7 A F# Bm

"Мне больно видеть белый свет, мне лучше в полной темноте.

Bm G+7 A F#

Я очень много-много лет мечтаю только о еде.

Bm G+7 A F#

Мне слишком тесно взаперти, и я мечтаю об одном:

Bm G+7 A F#

Скорей свободу обрести, прогрызть свой ветхий старый дом.

F#

Проклятый старый дом!.."

Проигрыш: A | D | Bm | G+7 | A | D | Bm | G+7 | G+7

Bm A Em F#

Был дед да помер, слепой и жутко злой,

Bm A Em F#

Никто не вспомнил о нем с зимы холодной той.

G A F# Bm Bm A G

Соседи не стали его тогда хоронить.

G A F# Bm

Лишь доски достали, решили заколотить

Bm A G

Двери и окна...

Припев:

Bm G+7 A F# Bm

"Мне больно видеть белый свет, мне лучше в полной темноте.

Bm G+7 A F#

Я очень много-много лет мечтаю только о еде.

Bm G+7 A F#

Мне слишком тесно взаперти, и я мечтаю об одном:

Bm G+7 A F#

Скорей свободу обрести, прогрызть свой ветхий старый дом.

F#

Проклятый старый дом!.."

Проигрыш: Fm F# | Fm F# | A5 Gm

Fm F# Fm F# A5 Gm

И это место стороной

Fm F# Fm F# A5 Gm

Обходит сельский люд.

Fm F# Fm F# A5 Gm

И суеверные твердят:

Fm F# Fm F# A5 Gm

"Там призраки живут".

Кода: Bm